素朴な甘さと独特の食感が人気の「ちゃんここ」。お土産でもらったり、ご家庭で手作りしたりする機会も多いですが、「これ、いつまで食べられるんだろう?」と賞味期限についてふと疑問に思ったことはありませんか?

この記事では、まず気になる市販品の賞味期限の目安や、手作りした場合の日持ちはどのくらいかといった基本的な情報から、保存方法についても詳しく解説します。基本は常温保存で大丈夫かという疑問から、冷蔵保存で風味をキープするコツ、さらには長期保存したい場合の冷凍テクニックまで、美味しさを長持ちさせる秘訣を網羅しました。

また、「うっかり期限を過ぎてしまった…」という時のために、賞味期限が切れても食べられるのかという判断基準や、食べたら危険な傷んでいるサインとは何か、そして見た目や匂いでわかる劣化のチェックポイントも具体的にお伝えします。

さらに、風味が落ちる前に試したいアレンジレシピや、もしもの時の硬くなった時の復活アイデアもご紹介。この記事を最後まで読めば、ちゃんここの賞味期限を理解して美味しく食べきろうという気持ちになること間違いなしです。

- 市販品と手作り品の正しい賞味期限や保存方法がわかる

- 賞味期限切れでも食べられるか見分けるポイントが身につく

- 硬くなったちゃんここを美味しく復活させる裏ワザが手に入る

- 飽きずに最後まで楽しめる簡単アレンジレシピがわかる

目次

ちゃんここの賞味期限はいつまで?美味しさを保つ保存方法

- 市販品の賞味期限の目安

- 手作りした場合の日持ちはどのくらい?

- 基本は常温保存で大丈夫?

- 冷蔵保存で風味をキープするコツ

- 長期保存したい場合の冷凍テクニック

市販品の賞味期限の目安

市販されている「ちゃんここ」を手に取ったとき、多くの方が気になるのが賞味期限ではないでしょうか。お土産でいただいたり、少し多めに購入したりした際に、いつまでに食べれば良いのかは知っておきたいポイントです。

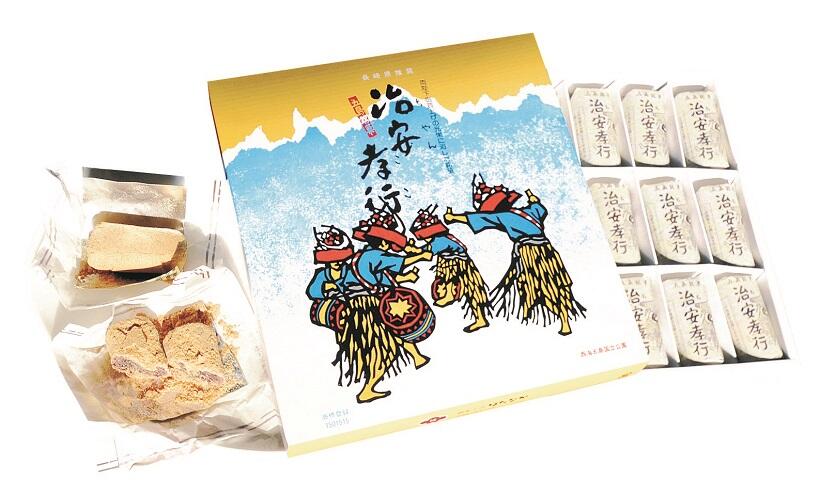

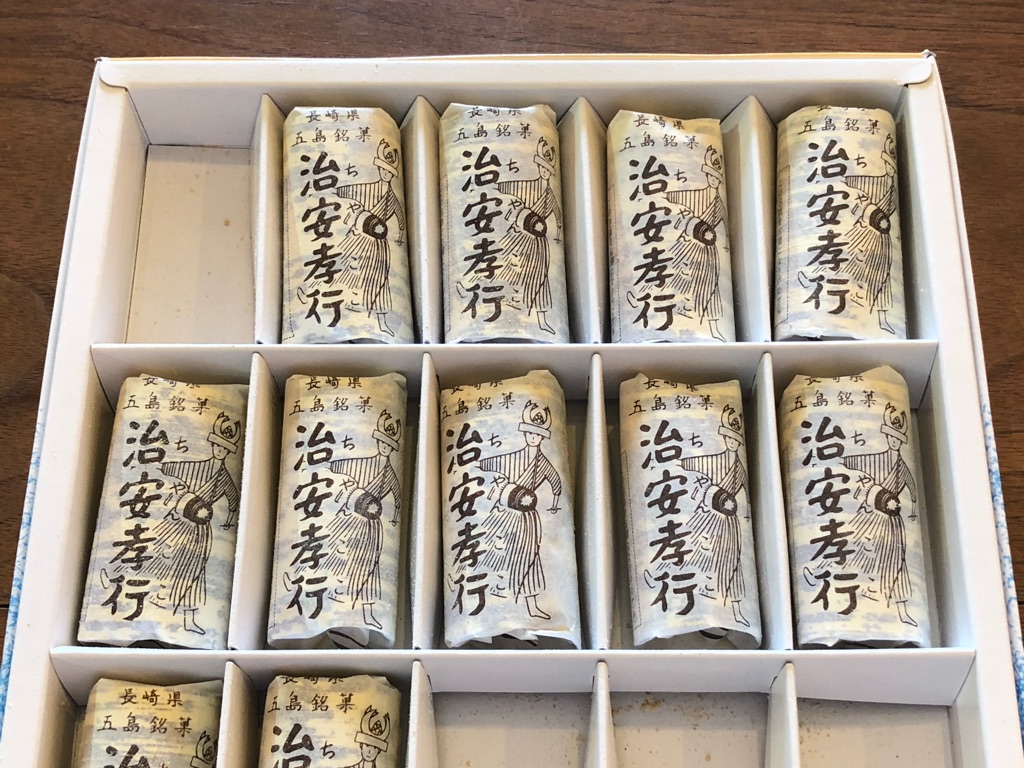

結論からお伝えすると、市販の「ちゃんここ」の賞味期限は、製造元であるヤマサちくわの公式サイトによると、出荷日から約10日間が目安とされています。

その理由は、「ちゃんここ」が魚のすり身を主原料とした「練り製品」であるためです。練り製品は生ものに分類され、新鮮さが風味や食感の決め手となります。そのため、おいしさを損なわず、安全に召し上がっていただくための期間として、この日数が設定されているのです。

例えば、ヤマサちくわの公式オンラインショップで商品情報を確認すると、「出荷日より10日間」といった記載が見受けられます。(参照:ヤマサちくわ株式会社 公式サイト)

賞味期限を確認する際の注意点

「ちゃんここ」を購入する際には、いくつか注意したい点があります。まず、前述の通り、店頭で購入する場合と通信販売で購入する場合では、手元に届いた時点での賞味期限までの残り日数が異なる可能性があります。

通信販売の場合、配送にかかる日数を考慮する必要があるため、手元に届いたときには賞味期限まで数日しかない、ということも考えられるでしょう。そのため、ギフトとして利用する際や、特定の日に食べる予定がある場合は、注文時に賞味期限について確認するか、余裕を持ったスケジュールで購入することをおすすめします。

いずれにしても、食品表示法に基づき、個別の商品パッケージには必ず「賞味期限」が明記されています。この日付が、その商品をおいしく食べられる最終的な目安となりますので、何よりも優先して確認してください。

賞味期限が過ぎてしまったら?

賞味期限は「おいしく食べられる期限」を示すものであり、消費期限とは異なります。しかし、期限を過ぎた「ちゃんここ」は、風味が落ちたり、食感が悪くなったりする可能性があります。

また、保存状態によっては品質が劣化していることも考えられるため、期限内に食べるのが最も安全でおいしい選択です。特に、開封後は期限に関わらず、速やかに食べきるようにしましょう。

正しい保存方法がおいしさを保つ鍵

「ちゃんここ」のおいしさを賞味期限までしっかり保つためには、正しい保存方法が欠かせません。

この製品は要冷蔵品ですので、購入後は速やかに10℃以下の冷蔵庫で保存する必要があります。常温で放置してしまうと、品質の劣化が早まる原因となりますので注意しましょう。特に夏場など気温が高い時期は、持ち帰る際にも保冷剤を利用するなどの工夫をすると安心です。

「ちゃんここ」保存のポイント

- 購入後はすぐに冷蔵庫(10℃以下)に入れる。

- パッケージは未開封の状態で保存する。

- 開封したら、賞味期限に関わらずその日のうちに食べきる。

このように、市販の「ちゃんここ」は出荷日から10日程度がおいしく食べられる目安となっています。しかし、これはあくまで目安であり、最終的にはパッケージに印字された日付と、冷蔵庫での適切な保存が重要です。記載された情報をしっかりと確認し、おいしい「ちゃんここ」を最高の状態で楽しんでください。

手作りした場合の日持ちはどのくらい?

心を込めて手作りした「ちゃんここ」は、格別の美味しさがありますよね。しかし、手作りだからこそ気になるのが「どのくらい日持ちするのか」という点ではないでしょうか。市販のお菓子のように日持ちしないのは分かっていても、具体的な目安を知っておきたいものです。

結論からお伝えすると、手作りの「ちゃんここ」は保存料や添加物を使用していないため、常温であれば作った当日中、冷蔵庫で保存しても2~3日以内に食べきるのが安全です。美味しさを長持ちさせたい場合は、冷凍保存という選択肢もあります。

ここでは、保存方法ごとの日持ちの目安と、美味しさを保つためのコツを詳しく解説していきます。

保存方法ごとの日持ち目安とポイント

手作り「ちゃんここ」の日持ちは、保存する温度によって大きく変わってきます。それぞれの方法での目安と、品質を落とさないためのポイントをまとめました。

| 保存方法 | 日持ちの目安 | 保存のポイント |

|---|---|---|

| 常温保存 | 当日中 | 乾燥しないようラップをかけ、直射日光や高温多湿を避けた涼しい場所に置く。 |

| 冷蔵保存 | 2~3日 | 粗熱を完全に取り、1つずつラップで包んでから密閉容器やジッパー付き保存袋に入れる。 |

| 冷凍保存 | 約2週間~1ヶ月 | 粗熱を取り、1つずつラップに包んで冷凍用保存袋へ。空気をしっかり抜いて冷凍する。 |

常温保存は「当日中」が鉄則

手作り「ちゃんここ」は、焼き立てのふんわりとした食感が一番の魅力です。そのため、基本的には作ったその日のうちに食べきるのが最もおすすめです。

もし常温で保存する場合は、お皿にのせてラップをかけるか、保存容器に入れて、風通しの良い涼しい場所に置きましょう。特に夏場や暖房の効いた暖かい部屋に長時間放置するのは避けてください。

冷蔵保存で日持ちを延ばすコツ

すぐに食べきれない場合は、冷蔵庫で保存することになります。冷蔵保存であれば、2~3日は日持ちさせることが可能です。ただし、冷蔵庫に入れると生地が硬くなり、パサつきやすくなるというデメリットもあります。

そこで大切なのが、保存方法と食べ方です。まず、焼きあがった「ちゃんここ」の粗熱を完全に取ってから保存準備を始めましょう。温かいままだと、蒸気が水滴となって傷みの原因になってしまいます。1つずつ丁寧にラップで包み、乾燥を防ぐために密閉容器やジッパー付きの保存袋に入れてから冷蔵庫へ入れてください。

冷蔵した「ちゃんここ」を美味しく食べるには?

冷蔵庫で硬くなった生地は、食べる前に少し温め直すだけで、ふんわり感がよみがえります。電子レンジで10秒ほど温めるか、オーブントースターで1~2分軽く焼くと、表面がカリッとして美味しくいただけますよ。

長期保存なら「冷凍」がおすすめ

たくさん作りすぎてしまったり、しばらく楽しみたい場合には冷凍保存が便利でしょう。適切に冷凍すれば、約2週間から1ヶ月程度は品質を保つことができます。

冷凍する場合も、冷蔵と同様に粗熱をしっかりとることが重要です。1つずつラップでぴったりと包み、冷凍用保存袋に入れて、できるだけ空気を抜いてから冷凍庫へ入れます。金属製のトレーにのせて冷凍すると、急速に凍らせることができるため、品質の劣化をより防げます。

食べるときは、冷蔵庫に移して自然解凍するのがおすすめです。急いでいる場合は電子レンジの解凍機能を使っても良いですが、加熱しすぎないように注意しましょう。解凍後にオーブントースターで軽く温め直すと、より美味しくなります。

傷んだサインを見逃さないで!

保存期間はあくまで目安です。食べる前には必ず状態を確認する習慣をつけましょう。もし以下のような変化が見られたら、残念ですが食べるのはやめてください。

- 見た目:カビが生えている、表面がネバネバして糸を引く

- 臭い:酸っぱい臭いや、普段と違う異様な臭いがする

- 味:少しでも酸味や苦味を感じる、違和感がある

手作りお菓子は、安全に美味しく楽しむことが何よりも大切です。少しでも「おかしいな?」と感じたら、無理に食べないようにしてくださいね。

基本は常温保存で大丈夫?

お土産や贈り物でいただくことも多い「ちゃんここ」。すぐに食べきれない場合、どのように保存すれば良いか迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、未開封の「ちゃんここ」は基本的に常温での保存が可能です。ただし、これは「どんな場所に置いても良い」という意味ではありません。美味しさを損なわずに保管するためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

なぜなら、「ちゃんここ」はふんわりとしたスポンジ生地と、なめらかなカスタードクリームが特徴のデリケートなお菓子だからです。そのため、温度や湿度の変化、直射日光にとても弱いという性質を持っています。適切な環境で保存することが、本来の美味しさを保つための鍵となるのです。

常温保存に最適な場所とは?

「ちゃんここ」を常温で保存する場合、「直射日光が当たらず、高温多湿にならない風通しの良い場所」が理想的です。ご家庭の中であれば、以下のような場所が考えられます。

| おすすめの保存場所 | 避けるべき保存場所 |

|---|---|

| キッチンの戸棚やパントリー | 直射日光が当たる窓際 |

| 廊下や北側の部屋の収納 | テレビや冷蔵庫など熱を発する家電の近く |

| 床下収納(湿気が少ない場合) | 暖房器具のそばや、夏場の車内 |

特に夏場は、室内であっても温度がかなり高くなることがあります。もし、お部屋の温度が常に25度を超えるような環境であれば、未開封であっても冷蔵庫の野菜室などで保管する方が安心かもしれません。

開封後の保存方法は全く異なります

ここまで常温保存の話をしてきましたが、これはあくまで「未開封」の場合に限られます。

一度でも個包装を開封した場合は、常温での保存は絶対にやめてください。開封後は空気に触れることで品質の劣化が始まり、雑菌も繁殖しやすくなります。このため、開封した「ちゃんここ」は、必ずラップなどで包んでから密閉容器に入れ、冷蔵庫で保存するようにしましょう。

そして、冷蔵庫に入れたからといって安心せず、できるだけその日のうちに、遅くとも翌日までには食べきることをおすすめします。

常温保存の注意点まとめ

「ちゃんここ」を常温保存する際は、以下の点に注意してください。

- 高温多湿と直射日光は厳禁です。品質が劣化し、風味が損なわれる原因になります。

- 強い匂いのものの近くは避けましょう。お菓子のスポンジは匂いを吸着しやすいため、石鹸や防虫剤などの近くには置かないでください。

- 一度開封したら、常温保存はできません。必ず冷蔵庫に移し、なるべく早く消費することが大切です。

このように、未開封であれば常温保存が可能ですが、その環境には配慮が必要です。正しい保存方法を実践して、「ちゃんここ」の美味しさを最後まで存分に味わってくださいね。

冷蔵保存で風味をキープするコツ

ちゃんここを開封した後、一度に食べきれずに冷蔵庫で保存する方は多いのではないでしょうか。しかし、ただ冷蔵庫に入れるだけでは、あの独特の風味やもっちりとした食感が損なわれてしまうことがあります。

ここでは、ちゃんここの美味しさをできるだけ長く保つための、冷蔵保存の具体的なコツを詳しくご紹介いたします。ちょっとしたひと手間で、翌日も美味しく楽しめるようになります。

ちゃんここの冷蔵保存で最も重要なのは、「乾燥」と「におい移り」を徹底的に防ぐことです。

なぜなら、ちゃんここの繊細な生地や中の餡は、冷蔵庫内の乾燥した空気や、他の食品が放つ強い香りの影響を非常に受けやすいためです。これらが風味を損なう主な原因となってしまいます。

乾燥を防ぐための密封テクニック

まず、最大の敵である「乾燥」からちゃんここを守る方法です。

最も手軽で効果的なのは、ちゃんここを一つずつ、空気が入らないようにラップでぴったりと包むこと。このひと手間が、生地の水分を保ち、パサつきを防ぐ鍵となります。

そして、さらに万全を期すのであれば、ラップで包んだものをジッパー付きの保存袋や、タッパーウェアのような密閉容器に入れることをおすすめします。このように二重で保護することで、乾燥対策はより完璧に近づきます。

におい移りを防ぐための保管場所

次に注意したいのが「におい移り」です。冷蔵庫の中には、キムチやニンニクを使った料理、お漬物など、香りの強い食品がたくさんあります。

ちゃんここのような繊細な和菓子は、これらの香りを吸収しやすいため、保管場所には注意が必要です。できるだけ香りの強い食品とは離れた場所に置きましょう。

前述の通り、密閉容器に入れることは、におい移りの防止にも大変効果的です。特にガラス製やホーロー製の容器は、プラスチック製に比べてにおいが付きにくいという利点があります。

冷蔵庫の中でも、特におすすめの場所が野菜室です。野菜室は、冷気が直接当たりにくく、他の場所よりも湿度がやや高めに保たれている傾向にあります。そのため、お菓子の生地が硬くなりにくく、乾燥を防ぐのにも適した環境と言えるでしょう。

美味しく食べるための最後のひと手間

冷蔵庫で保存したちゃんここを、取り出してすぐに食べるのは少し待ってください。冷えていると、生地が少し硬く感じられる場合があります。

食べる前に5分から10分ほど常温に置いておくと、生地が本来のやわらかさともっちり感を取り戻し、より一層美味しく召し上がれます。

- たとえ適切に保存しても、風味は少しずつ劣化していきます。冷蔵保存する場合でも、開封後は2~3日以内を目安に、なるべく早く食べきるようにしましょう。

- 一度解凍したものを再度冷蔵・冷凍すると、品質が大きく損なわれる可能性があります。食べる分だけを解凍し、再保存は避けるのが賢明です。

これらのコツを実践するだけで、ちゃんここの美味しさを最後まで存分に楽しむことができます。ぜひ、次回の保存から試してみてください。

長期保存したい場合の冷凍テクニック

お気に入りの「ちゃんここ」を、すぐに食べきれないけれど美味しさを保ったまま保存したい、と考えたことはありませんか。実は、ちゃんここは冷凍することで、賞味期限を延ばし、美味しさを長持ちさせることが可能です。ただ、やみくもに冷凍庫に入れるだけでは、風味や食感が損なわれてしまうかもしれません。

ここでは、ちゃんここの美味しさを最大限に保ちながら長期保存するための、冷凍・解凍のテクニックを詳しく解説していきます。

美味しく冷凍するための3つのステップ

ちゃんここの風味や食感を損なわないためには、冷凍する際の丁寧な下準備が何よりも重要になります。以下の3つのステップを守ることで、劣化を最小限に抑えることが出来るでしょう。

1. ひとつずつラップで優しく包む

まず、ちゃんここを1個ずつ、空気が入らないようにぴったりとラップで包んでください。これは、冷凍庫内の乾燥や他の食品からの匂い移りを防ぐための非常に大切な工程です。クリームやあんこが使われているデリケートなものであれば、形が崩れないように優しく包むことを心がけましょう。

2. 密閉できる保存袋や容器に入れる

ラップで包んだちゃんここは、さらにフリーザーバッグや密閉容器に入れます。こうして二重に保護することで、冷凍焼け(食品の水分が失われて品質が劣化すること)のリスクを格段に減らすことが可能です。袋に入れる際は、中の空気をできるだけ抜いてから口を閉じるのがコツとなります。

3. 金属製のバットに乗せて急速冷凍

準備ができたちゃんここは、金属製のバットに乗せて冷凍庫へ入れます。金属は熱伝導率が高いため、食品の熱を素早く奪い、短時間で凍らせることができるのです。急速冷凍することで、食品内部の氷の結晶が小さく済み、細胞の破壊を抑えられるため、解凍後の食感や風味が良好に保たれます。

補足:冷凍した日を忘れずに

フリーザーバッグや容器には、油性ペンで冷凍した日付を書いておくことをおすすめします。いつ冷凍したものか一目で分かり、計画的に消費する助けになります。冷凍した場合の保存期間の目安は、おおよそ2週間から1ヶ月程度と考えておくと良いでしょう。

風味を損なわない解凍方法のポイント

冷凍したちゃんここを美味しく食べるためには、解凍方法も非常に重要です。焦って不適切な方法で解凍すると、せっかくの美味しさが台無しになってしまうこともあります。

最もおすすめの解凍方法は、冷蔵庫に移してゆっくりと自然解凍させることです。食べる半日~1日ほど前に冷凍庫から冷蔵庫へ移動させておきましょう。時間をかけて解凍することで、急激な温度変化による水分の流出(ドリップ)を防ぎ、食感や風味の劣化を最小限に抑えることができます。

注意:電子レンジでの解凍は避けましょう

「すぐに食べたいから」と電子レンジの解凍機能を使うのは、あまりおすすめできません。加熱ムラが起きやすく、クリームやあんこが溶けすぎたり、生地が硬くなったりする原因になります。ちゃんここ本来の繊細な味わいを楽しむためにも、時間はかかりますが自然解凍を基本としましょう。

冷凍保存におけるメリットと注意点

ちゃんここの冷凍保存には多くのメリットがありますが、いくつか注意すべき点も存在します。両方を理解した上で、上手に活用していきましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| メリット | 賞味期限を気にせず、好きなタイミングで食べられるようになります。まとめ買いした際や、いただきものが重なった時にも無駄なく消費できるのが大きな利点です。 |

| デメリット・注意点 | 正しい方法で冷凍・解凍しても、作りたての風味や食感を完全に再現するのは難しい場合があります。また、果物やゼリーなど、一部の素材は冷凍に不向きなものもあるので注意が必要です。一度解凍したものを再冷凍すると品質が著しく落ちるため、絶対にやめましょう。 |

冷凍テクニックの要点まとめ

- 冷凍時: 1個ずつラップで包み、密閉容器に入れてから金属バットで急速冷凍する。

- 解凍時: 冷蔵庫で時間をかけてゆっくり自然解凍するのがベスト。

- 注意点: 電子レンジでの解凍や再冷凍は品質を損なうため避ける。

このように、いくつかの簡単なコツを押さえるだけで、ちゃんここの美味しさを長く楽しむことが可能になります。食べきれない時や、ストックしておきたい場合に、この冷凍テクニックをぜひ試してみてください。

賞味期限が気になるちゃんここの見分け方とアレンジ術

- 賞味期限が切れても食べられる?

- 食べたら危険?傷んでいるサインとは

- 見た目や匂いでわかる劣化のチェックポイント

- 風味が落ちる前に試したいアレンジレシピ

- 硬くなった時の復活アイデア

賞味期限が切れても食べられる?

お気に入りの焼き菓子「ちゃんここ」を、楽しみに取っておいたら、いつの間にか賞味期限が過ぎていた…そんな経験はありませんか。すぐに捨ててしまうのはもったいないと感じる一方で、食べても大丈夫なのか不安になりますよね。

結論からお伝えすると、賞味期限が切れた「ちゃんここ」は、すぐに食べられなくなるわけではありません。しかし、これはあくまで「適切な環境で未開封のまま保存されていた場合」に限られます。食べるかどうかは、ご自身の五感で状態をしっかり確認し、自己責任で慎重に判断することが大切です。

そもそも「賞味期限」とは?

食品に表示されている期限には、「賞味期限」と「消費期限」の2種類があることをご存知でしょうか。この違いを理解することが、食べられるかどうかを判断する第一歩になります。

賞味期限と消費期限の違い

- 賞味期限: 袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、品質が変わらずにおいしく食べられる期限のことです。スナック菓子、カップ麺、缶詰など、比較的傷みにくい食品に表示されています。「ちゃんここ」のような焼き菓子もこちらに該当します。

- 消費期限: 袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、安全に食べられる期限のことです。お弁当、サンドイッチ、生菓子など、傷みやすい食品に表示されています。こちらは期限を過ぎたら食べない方が安全です。

(参照:農林水産省「消費期限と賞味期限」)

このように、「ちゃんここ」に表示されているのは「賞味期限」です。これはメーカーが「この期間内であれば、本来のおいしさを保証します」と約束している期間であり、期限が過ぎたからといって、ただちに食べられなくなるわけではありません。

食べる前の最終チェック!五感で確認するポイント

賞味期限が過ぎた「ちゃんここ」を食べる前には、必ずご自身の目や鼻、手で状態を確認しましょう。もし少しでも「おかしいな」と感じたら、無理に食べるのはやめてください。

安全に食べるための5つのチェック項目

- 見た目: 全体にカビが生えていないか、一部が変色したり、油が染み出してベタベタしていないか確認します。

- 匂い: 袋を開けた時に、酸っぱい匂いや古い油が酸化したような嫌な匂いがしないか確かめてください。バターや卵の本来の甘い香りがしない場合も注意が必要です。

- 手触り: 触ってみて、異常に湿気ていたり、逆に乾燥してパサパサになっていないかチェックしましょう。

- 味: もし見た目や匂いに異常がなければ、ごく少量だけ口に含んでみてください。苦味や酸味、刺激など、いつもと違う違和感のある味がした場合は、すぐに吐き出して食べるのを中止してください。

- 保存状態: 未開封であったか、直射日光が当たる場所や高温多湿の場所に置いていなかったかどうかも重要な判断材料です。

これらの項目を一つでもクリアできない場合は、安全を最優先し、残念ですが処分することをおすすめします。

賞味期限切れで起こりうること

たとえ食べられたとしても、賞味期限が切れると本来の美味しさは損なわれていく可能性があります。具体的にどのような変化が起こるのでしょうか。

主な変化としては、風味の劣化が挙げられます。バターやバニラの豊かな香りが薄れたり、素材の味がぼやけてしまうことがあります。また、食感にも影響が出るでしょう。サクサク感が特徴のお菓子であれば湿気てしまい、しっとり系のお菓子は水分が抜けてパサパサになるかもしれません。

注意!油の酸化について

焼き菓子にはバターやショートニングなどの油脂が多く使われています。時間が経つと、これらの油脂が空気に触れて酸化することがあります。酸化した油は、味や風味を損なうだけでなく、食べると胸やけや胃もたれの原因になる可能性も指摘されています。特に、古い油のような匂いがする場合は注意が必要です。

賞味期限切れ後の経過日数と、考えられる状態の目安を以下の表にまとめました。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、保存状態によって大きく変わることをご理解ください。

| 賞味期限からの経過日数 | 想定される状態の変化 | 食べる際の判断 |

|---|---|---|

| 数日〜1週間程度 | 風味や食感に大きな変化はない可能性が高い。 | 五感でのチェックは行い、問題なければ食べられる場合が多い。 |

| 2週間〜1ヶ月程度 | 風味の低下や食感の変化が感じられやすい。油の酸化が始まる可能性もある。 | 慎重な確認が必要。少しでも違和感があれば避けるのが無難。 |

| 1ヶ月以上 | 風味や食感は大きく損なわれ、油の酸化が進んでいる可能性が高い。 | 安全性も考慮し、食べることは推奨されません。 |

いずれにしても、賞味期限はあくまで「おいしさの目安」です。期限が過ぎた食品を食べるかどうかは個人の判断に委ねられますが、体調が優れない時や、お子様、ご高齢の方が食べる場合は、期限切れのものは避けるのが賢明です。

「もったいない」という気持ちも大切ですが、何よりも大切なのはご自身の健康です。美味しく、そして安全にお菓子を楽しむためにも、今回のチェックポイントをぜひ参考にしてみてください。

食べたら危険?傷んでいるサインとは

賞味期限が過ぎてしまった「ちゃんここ」、冷蔵庫の奥から見つけた時、「まだ食べられるかな?」と悩むこともあるかもしれません。しかし、生クリームやお餅といったデリケートな食材が使われているため、安易に口にするのは危険です。ここでは、食べる前に必ず確認してほしい、傷んでいる可能性を示すサインについて詳しく解説いたします。

傷んだ食品を食べてしまうと、腹痛や下痢、嘔吐といった食中毒の症状を引き起こす可能性があります。そのため、五感を使い、食べる前に安全かどうかを慎重に判断することがとても大切になるのです。

見た目でわかる危険なサイン

まず、目で見て確認できる変化は、傷みを判断する上で最も分かりやすい指標です。パッケージから取り出して、じっくり観察してみましょう。

- カビの発生: 表面に白や青、黒っぽいフワフワしたものが見えたら、それは紛れもなくカビです。一部にしか生えていなくても、見えない部分に菌糸が広がっている可能性があるため、絶対に食べないでください。

- 変色: 周りのココアパウダーが湿って色が濃くなっていたり、逆にお餅の部分が黄色っぽく変色していたりする場合も注意が必要です。これは成分が変化しているサインかもしれません。

- ぬめり・糸引き: 表面を触った時に、ぬるっとした感触があったり、納豆のように糸を引いたりするのは、雑菌が繁殖している証拠です。

- 水分の分離: パックの底に水分が溜まっていたり、お餅がべちゃっとしていたりするのも、品質が劣化している状態を示します。

においで判断する腐敗のサイン

見た目に変化がなくても、においを嗅ぐことで異常に気づける場合があります。

特に、ヨーグルトのような酸っぱいにおいや、ツンとくる異臭がする場合は、生クリームやあんこが腐敗している可能性があります。腐敗が進むと、生ゴミのような不快なにおいに変わることも考えられます。

味や食感の違和感は最終警告

もし見た目やにおいで判断がつかず、一口だけ味見を…と考えてしまうかもしれません。しかし、味で確かめるのは最後の手段であり、基本的にはおすすめしません。

万が一、口に入れてしまった場合に、以下のような違和感があったら、すぐに吐き出して口をすすいでください。

- 酸味や苦味: 甘いはずの「ちゃんここ」から、普段は感じない酸っぱさや苦みを感じたら、それは腐敗による味の変化です。

- 舌への刺激: 舌がピリピリとしびれるような感覚も、危険なサインの一つになります。

- 食感の変化: いつものもちもち感がなく、パサパサしていたり、逆にネバネバとしたりする食感も品質劣化の現れです。

傷んでいるサインを分かりやすく表にまとめましたので、チェックする際の参考にしてください。

| チェック項目 | 正常な状態 | 傷んでいるサイン |

|---|---|---|

| 見た目 | きれいなココアパウダー、白いお餅 | カビ、変色、ぬめり、糸引き、水分の分離 |

| におい | チョコやあんこの甘い香り | 酸っぱいにおい、腐敗臭、ツンとくる異臭 |

| 味・食感 | 甘くてもちもちしている | 酸味、苦味、舌への刺激、パサつき、ネバつき |

少しでも違和感があれば、迷わず廃棄を

「もったいない」という気持ちは分かりますが、健康を損なってしまっては元も子もありません。この記事で紹介したサインが一つでも見られたり、少しでも「いつもと違う」と感じたりした場合は、感謝の気持ちを込めて処分する勇気を持ちましょう。ご自身の体を守ることが何よりも大切です。

見た目や匂いでわかる劣化のチェックポイント

賞味期限が過ぎてしまった「ちゃんここ」、食べるべきか迷うことがありますよね。結論から言うと、日付だけでなく、ご自身の五感を使って食べられるかどうかを判断することが非常に重要です。なぜなら、賞味期限はあくまで「おいしく食べられる期間の目安」であり、保存状態によっては期限内でも劣化が進む場合があるからです。

ここでは、見た目や匂いから「ちゃんここ」の劣化を判断するための具体的なチェックポイントを解説します。これらのサインを見逃さず、安全に美味しくいただきましょう。

見た目の変化は劣化の初期サイン

まず、目で見てわかる変化は、劣化を判断する上で最も分かりやすい手がかりです。パッケージを開封する前と後で、じっくりと観察してみてください。

具体的には、以下のような点に注意が必要です。

- カビの発生: 白や青、黒っぽいフワフワしたものや斑点が付着している場合は、間違いなく劣化が進んでいます。カビは一部分だけでなく、内部にまで根を張っている可能性があるため、その部分だけ取り除いて食べるのは非常に危険です。

- 変色: 本来の色よりも濃くなっていたり、逆に色が褪せていたり、全体的にくすんだ色合いになっていたりしないでしょうか。特に緑色や黒っぽい変色は腐敗のサインかもしれません。

- 乾燥やひび割れ: 水分が飛んでしまい、表面がパサパサになっていたり、ひび割れが起きている状態も品質が落ちている証拠でしょう。

- 水分や油分の分離: 表面に水分がにじみ出てベタベタしていたり、油分が分離して浮いていたりする場合も注意が必要です。これは、成分が変質し始めている可能性があります。

- パッケージの膨張: 未開封のパッケージがパンパンに膨らんでいる場合、内部で雑菌が繁殖してガスが発生している恐れがあります。この状態のものは開封せずに処分してください。

いつもと違う「匂い」は危険信号

次に、嗅覚を使ってチェックします。鼻は食品の異常を検知する優秀なセンサーの役割を果たしてくれるのです。

「ちゃんここ」本来の甘く香ばしい匂いではなく、少しでも「あれ?」と感じる匂いがあれば、食べるのは避けた方が賢明でしょう。例えば、以下のような匂いには特に気をつけてください。

注意すべき匂いの例

- 鼻にツンとくるような酸っぱい匂い

- 納豆のような発酵臭や、古い雑巾のようなカビ臭さ

- アルコールのような匂い

- その他、明らかにいつもとは違う不快な異臭

逆に、本来あるべき風味が全く感じられない場合も、品質が劣化していると考えられます。

手触りや食感の違和感

最後に、手触りも重要な判断材料となります。もし見た目や匂いに異常がなくても、触った感触に違和感がある場合は注意が必要です。

例えば、表面がネバネバしていたり、糸を引くような状態は、雑菌が繁殖しているサインです。また、本来の食感とは異なり、異常に硬くなっていたり、逆にふにゃふにゃと弾力がなくなっている場合も品質の劣化が考えられます。

一口食べて判断するのは最終手段、そして危険も伴います

味を確認するために少量口に含む方法もありますが、これはあくまで最終手段です。もし試す場合は、

ごく少量を口に含み、舌先で味を確認する程度に留めてください。

ピリピリとした刺激や酸味、苦味など、少しでも違和感を覚えたら、すぐに吐き出して口をよくすすぎましょう。飲み込むのは絶対に避けてください。

これらのチェックポイントを一覧にまとめましたので、判断に迷った際の参考にしてください。

| チェック項目 | 正常な状態の例 | 劣化のサイン(食べるのをやめるべき例) |

|---|---|---|

| 見た目 | 鮮やかな色合いでツヤがある | カビ、変色、乾燥、ひび割れ、液状化、パッケージの膨張 |

| 匂い | 「ちゃんここ」本来の甘く香ばしい香り | 酸っぱい匂い、カビ臭、アルコール臭、異臭 |

| 手触り | しっとり、またはサラッとしている | ネバネバする、糸を引く、ぬめりがある |

| 味・食感 | 本来の甘みと食感 | 酸味、苦味、ピリピリする刺激、異常な硬さや柔らかさ |

いずれにしても、これらのチェックポイントはあくまで目安です。「もったいない」という気持ちも分かりますが、健康には代えられません。少しでも「おかしいな」と感じたら、勇気を持って処分する決断が大切です。

風味が落ちる前に試したいアレンジレシピ

お土産や贈り物でいただくことも多い「ちゃんここ」ですが、たくさんあって食べきれなかったり、賞味期限が近づいてきたりすることはありませんか。そのまま食べてももちろん美味しいですが、少しだけ手を加えるだけで、全く新しいスイーツとして楽しむことができるのです。

ここでは、風味が落ちる前にぜひ試していただきたい、簡単でおいしいアレンジレシピをいくつかご紹介します。いつもの「ちゃんここ」が、驚くほど素敵なデザートに生まれ変わるでしょう。

温めるだけ!お手軽クイックアレンジ

まずは、調理器具をほとんど使わずにできる、一番シンプルなアレンジ方法から見ていきましょう。

オーブントースターで焼く

これは、思い立ったらすぐに試せる手軽さが魅力です。アルミホイルを敷いたオーブントースターで「ちゃんここ」を1〜2分ほど温めるだけで、まるで焼きたてのような味わいに変化します。外側の生地はサクッとした食感になり、中のチョコレートクリームがとろりと溶け出して、濃厚さが一層引き立ちます。

温かい「ちゃんここ」に冷たいバニラアイスを添えれば、熱々とひんやりのコントラストがたまらない、本格的なデザートプレートの完成です。

冷凍庫で冷やす

逆に、冷凍庫で冷やしてみるのも面白いアレンジです。ラップに包んで1時間ほど冷凍するだけで、生地がぎゅっと引き締まり、中のチョコレートクリームがアイスのような食感になります。しっとりとした普段の食感とはまた違う、ひんやりとした新しいおいしさを発見できるでしょう。特に暑い季節におすすめのアレンジ方法です。

ちょっとひと手間!ごちそうアレンジ

次にもう少しだけ手を加えて、朝食や特別な日のおやつにもなる、ごちそう風のアレンジレシピをご紹介いたします。

贅沢な朝食に!ちゃんここフレンチトースト

「ちゃんここ」は、実はフレンチトーストにぴったりの食材なのです。なぜなら、きめ細やかなカステラ生地が卵液をたっぷりと吸い込み、驚くほどリッチでとろけるような食感に仕上がるからです。

作り方はとても簡単です。

まず、卵と牛乳、お好みで少量のお砂糖を混ぜて卵液を作ります。そこに「ちゃんここ」を浸し、両面に液をしっかりと染み込ませてください。あとは、バターを溶かしたフライパンで、両面がきつね色になるまでじっくりと焼き上げるだけ。

お皿に盛り付け、粉糖をふったり、メープルシロップやフルーツを添えたりすれば、休日の朝食が待ち遠しくなる一品が出来上がります。

おうちでカフェ気分!ちゃんここパフェ

見た目も華やかなパフェの材料としても、「ちゃんここ」は大活躍します。一口サイズにカットした「ちゃんここ」は、パフェの中で食感のアクセントになり、全体の満足感を高めてくれます。

例えば、グラスの底にコーンフレークや砕いたビスケットを敷き、その上にバニラアイス、カットした「ちゃんここ」、バナナやいちごなどのフルーツ、ホイップクリームを順番に重ねていきます。最後にチョコレートソースをかければ、まるでお店のメニューのようなオリジナルパフェが完成します。お子さまと一緒に作るのも楽しいかもしれません。

アレンジする際の注意点

アレンジを楽しむ前に、いくつか注意していただきたい点があります。まず、「ちゃんここ」本体の賞味期限を必ず確認してください。

期限が大幅に過ぎている場合や、カビ、異臭など、少しでも異常を感じた場合は、もったいないと感じても食べるのはやめて、残念ですが廃棄しましょう。また、オーブントースターやフライパンなど火を使う調理の際は、やけどに十分お気をつけください。

アレンジのポイント

どのレシピも、「ちゃんここ」が持つ元々の甘さとチョコレートの風味を活かすのがポイントです。フレンチトーストの卵液に入れる砂糖の量を控えめにしたり、パフェに合わせるフルーツを少し酸味のあるものにしたりすると、全体の味のバランスが良くなります。

ぜひ色々な組み合わせを試して、あなただけのお気に入りの食べ方を見つけてみてください。

硬くなった時の復活アイデア

お土産や自分へのご褒美に買った「ちゃんここ」。いざ食べようと思ったら、少し硬くなっていてがっかりした経験はありませんか。しかし、ご安心ください。硬くなったちゃんここは、ひと手間加えるだけで、再び美味しく食べられるようになります。

ちゃんここが硬くなる主な原因は、時間の経過によって生地の水分が抜けてしまうことです。そのため、復活の鍵は「適度な水分と熱を加える」ことにあります。ここでは、ご家庭で簡単に試せる4つの復活アイデアを紹介していきましょう。

電子レンジで手軽に復活させる方法

まずご紹介するのは、最も手軽で時間もかからない電子レンジを使った方法です。思い立ったらすぐに、もっちりとした食感を取り戻せます。

手順はとても簡単。ちゃんここの表面に霧吹きで軽く水を吹きかけるか、水で濡らして軽く絞ったキッチンペーパーで包んでください。その後、耐熱皿に乗せて、500Wで20秒から30秒ほど加熱します。これだけで、中の生地が温まり、しっとりとした柔らかさが戻ってくるでしょう。

温めすぎには注意

電子レンジで加熱しすぎると、水分が飛びすぎてしまい、逆に硬くなることがあります。まずは短い時間から試してみて、様子を見ながら少しずつ加熱時間を調整するのが失敗しないコツです。

蒸し器やフライパンで、しっとりふっくら食感に

もし時間に少し余裕があるなら、蒸す方法を試してみてはいかがでしょうか。電子レンジよりも手間はかかりますが、まるで出来立てのような、ふっくらしっとりとした食感を楽しめます。

蒸し器をお持ちの場合は、お湯を沸騰させてからちゃんここを並べ、2〜3分蒸します。蒸し器がなくても、フライパンで代用が可能です。フライパンに1cmほどの水を入れ、クッキングシートを敷いた上にちゃんここを置きます。そして、蓋をして弱火にかけ、水がなくなるまで蒸し焼きにすれば完成です。

オーブントースターで香ばしさをプラス

「外はカリッと、中はもちもち」という食感がお好みなら、オーブントースターで焼くのがおすすめです。香ばしさが加わり、また違った美味しさを発見できます。

ここでも、まずはちゃんここの表面に霧吹きで水をかけましょう。こうすることで、中がパサつくのを防ぎます。アルミホイルを軽くかぶせて2〜3分焼き、中の生地を温めてください。その後、アルミホイルを外してさらに1分ほど焼くと、表面に焼き色がついてカリッとした食感に仕上がります。

ちょい足しアレンジもおすすめ

オーブントースターで焼く際に、バターを少し乗せたり、スライスチーズを乗せて焼いたりするのも美味しいです。甘じょっぱい味わいがクセになるかもしれません。

揚げて新食感!「揚げちゃんここ」に挑戦

最後は、少し大胆なアレンジレシピ「揚げちゃんここ」です。硬くなってしまったちゃんここを、全く新しいスイーツとして生まれ変わらせることができます。

作り方は、硬くなったちゃんここを適当な大きさにカットして、170℃くらいの油でさっと揚げるだけです。表面がキツネ色になったら引き上げましょう。揚げたてにきな粉と黒蜜をかけたり、砂糖醤油を絡めたりすれば、絶品おやつの完成です。

揚げるときのポイント

もともと火が通っているお菓子なので、揚げる時間は短くて大丈夫です。高温の油で表面をカリッとさせるイメージで、さっと揚げるのが美味しく仕上げるコツとなります。

このように、いくつかの方法を知っていれば、硬くなったちゃんここを最後まで美味しくいただくことが可能です。それぞれの方法で食感や風味が変わるので、ぜひお好みの方法を見つけて試してみてください。

| 復活方法 | 手軽さの目安 | 仕上がりの食感 | おすすめのポイント |

|---|---|---|---|

| 電子レンジ | ★★★★★ | もっちり柔らか | 一番手軽ですぐに食べたい時に最適です。 |

| 蒸し器・フライパン | ★★★☆☆ | ふっくらしっとり | 出来立てのような食感を楽しみたい場合におすすめ。 |

| オーブントースター | ★★★★☆ | 外カリッ、中もちっ | 香ばしさと食感の変化を楽しみたい方にぴったり。 |

| 油で揚げる | ★★☆☆☆ | カリカリもちもち | 全く違うスイーツとして楽しむ斬新なアレンジです。 |

まとめ:ちゃんここの賞味期限を理解して美味しく食べきろう

ちゃんここの賞味期限は市販品で約10日、手作りなら冷蔵で2~3日が目安。美味しさを保つには冷蔵や冷凍など適切な保存が重要です。期限が過ぎても五感で確認し、傷んでいなければ食べられます。アレンジや復活レシピを活用し、最後まで美味しく味わいましょう。

- 市販のちゃんここの賞味期限は出荷日から約10日で、購入後は要冷蔵が必須

- 手作りちゃんここの日持ちは冷蔵保存で2~3日、常温なら当日中に食べる

- 未開封品は常温保存も可能だが直射日光や高温多湿な場所は避けること

- 一度でも開封した場合は常温保存は厳禁、必ず冷蔵庫で保管し早く食べきる

- 冷蔵保存の際は乾燥とにおい移りを防ぐためラップで包み密閉容器に入れる

- 長期保存したい場合は冷凍が有効、約2週間から1ヶ月程度品質を保てる

- 冷凍する際は一個ずつラップで包み金属バットで急速冷凍すると劣化しにくい

- 冷凍したものを解凍する際は冷蔵庫での自然解凍が風味を損なわず最適

- 賞味期限はおいしさの目安、安全に食べられる期限を示す消費期限とは違う

- 賞味期限が過ぎても五感で確認し異常がなければ食べられる可能性もある

- カビの発生、変色、表面のぬめりや糸引きは雑菌が繁殖している危険信号

- ヨーグルトのような酸っぱい匂いやツンとくる異臭は腐敗の可能性が高い

- トースターで温めると焼きたての風味に、冷凍庫で冷やすとアイス風になる

- 卵液に浸して作るフレンチトーストや、パフェの具材にするのもおすすめ

- 硬くなった場合はレンジで温めたりフライパンで蒸すと再び柔らかさが戻る