大切な楽器をスタジオやライブハウスへ運ぶのは、本当に大変ですよね。重い機材をいくつも抱えての移動は、演奏前に体力を消耗してしまい、パフォーマンスにも影響しかねません。そんなミュージシャンの悩みをスマートに解決してくれるのが、楽器運搬におすすめのキャリーカートです。

最適な一台を見つけるためには、まずご自身の楽器と機材の総重量に合わせた耐荷重をしっかり確認することが大切です。そして、移動中のストレスを減らすために静音性と安定感で選ぶタイヤの素材と大きさや、使わない時の収納や持ち運びに便利な折りたたみ機能も重要な選択基準となります。

また、大切な楽器を安定させる荷台の広さと固定フックの有無、体に負担の少ないハンドルの高さ調整機能もチェックしておきたいポイントです。

この記事では、具体的な選び方の解説に加えて、ギター・ベースケースに最適なスリムタイプから、エフェクターボードが安定するワイドな荷台を持つカート、さらにはキーボードなど長尺機材も運べるモデルまで、様々な楽器に合わせたおすすめ商品を厳選してご紹介します。

さらに、あると便利な一緒に揃えたい固定用ゴムバンドやロープ、そして急な悪天候から楽器を守るレインカバーの必要性についても詳しく解説していきます。

さあ、この記事であなたに合った楽器用おすすめキャリーカートで快適な音楽ライフを手に入れ、最高のパフォーマンスに集中できる環境を整えましょう。

- 大切な楽器を安全に運ぶためのカート選びの基本がわかる

- 移動時のガラガラ音や身体の負担を軽減する具体的な方法を学べる

- ギターやキーボードなど自分の楽器に最適なカートの形状が見つかる

- 耐荷重や荷台の広さなど購入で失敗しないための重要ポイントがわかる

目次

楽器の持ち運びにおすすめなキャリーカートの選び方

- 楽器と機材の総重量に合わせた耐荷重

- 静音性と安定感で選ぶタイヤの素材と大きさ

- 収納や持ち運びに便利な折りたたみ機能

- 楽器を安定させる荷台の広さと固定フック

- 体に負担の少ないハンドルの高さ調整機能

楽器と機材の総重量に合わせた耐荷重

楽器運搬用のキャリーカートを選ぶ際、デザインや収納性も気になりますが、何よりも先に確認すべき最も重要なポイントが「耐荷重」です。なぜなら、運ぶ楽器や機材の総重量に対して耐荷重が不足していると、カートの破損や楽器の落下といった、取り返しのつかない事故につながる危険があるためです。

大切な機材を安全かつ快適に運ぶためには、まず自分の機材がどれくらいの重さなのかを正確に把握することがスタートラインになります。

ここでは、キャリーカートの耐荷重を選ぶ上での基本的な考え方から、具体的な重量の計算方法、そして余裕を持った製品選びのコツまでを詳しく解説していきます。

ステップ1:まずは自分の機材の総重量を正確に把握しよう

キャリーカートを選ぶ前に、あなたが運搬したい全ての楽器・機材の合計重量を計算しましょう。アンプやエフェクターボード、シールド類や譜面台など、メインの楽器以外にも意外と重量があるものです。これらを一つ残らずリストアップし、重さを測る必要があります。

自宅にある体重計を使えば、簡単に機材の重さを知ることが可能です。

体重計を使った機材の重さの測り方

- まず、あなた自身の体重を測ります。

- 次に、重さを測りたい機材を持って、再度体重計に乗ってください。

- 最後に、2で測った重さから1のあなた自身の体重を引きます。その差が機材の重さとなります。

(例)機材を持った重さ 75kg – 自分の体重 60kg = 機材の重さ 15kg

もし、これから購入予定の機材がある場合は、メーカーの公式サイトなどでスペック表を確認すれば、おおよその重量を把握できます。参考までに、主な楽器や機材の重量の目安を以下の表にまとめました。

| 機材の種類 | 重量の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| エレキギター(ハードケース込) | 7kg 〜 12kg | ギター本体のモデルやケースの素材で大きく変動します。 |

| ベース(ハードケース込) | 8kg 〜 14kg | ギターよりも重い傾向にあります。 |

| 小型ギターアンプ | 5kg 〜 15kg | 練習用の小型コンボアンプを想定しています。 |

| エフェクターボード | 3kg 〜 10kg | エフェクターの数やボードの大きさで変わります。 |

| 61鍵キーボード(ソフトケース込) | 5kg 〜 15kg | シンセサイザーか電子ピアノかで重量は異なります。 |

これらの数値を参考に、ご自身の機材の総重量を計算してみてください。

ステップ2:耐荷重は「総重量の1.5倍~2倍」を目安に選ぶ

機材の総重量が計算できたら、いよいよカート選びです。ここで重要なのは、計算した総重量ギリギリの耐荷重の製品を選ばないということです。

理想的な耐荷重の目安は、「機材の総重量 × 1.5倍」以上。できれば2倍程度の余裕があると、さらに安心して使用できます。例えば、機材の総重量が20kgだった場合、耐荷重30kg〜40kgのカートが選択肢となるでしょう。

なぜ、これほど余裕を持たせる必要があるのでしょうか。それには、主に3つの理由が存在します。

- 安全性の確保:走行中の振動や段差を乗り越える際の衝撃は、静止している時よりもはるかに大きな負荷をカートに与えます。耐荷重に余裕がないと、フレームの歪みや車輪の破損につながりかねません。

- 操作性の維持:耐荷重が上限に近いほど、タイヤの転がりが悪くなったり、方向転換がしにくくなったりします。余裕があれば、重い荷物を載せていてもスムーズな取り回しが可能です。

- 将来性への備え:今後、機材が少し増える可能性も考慮しておくと安心です。買い替えの手間やコストを考えると、最初から余裕のあるモデルを選んでおく方が合理的といえます。

耐荷重表記の注意点

製品に記載されている耐荷重は、多くの場合「静止耐荷重」を指しています。これは平坦な場所で静止した状態での上限値です。実際に走行する際は、路面の状況によって負荷が大きく変わることを覚えておきましょう。

特に、坂道や砂利道、点字ブロックなどの凹凸がある場所では、表記されている耐荷重よりも低い重量で運用するのが安全です。メーカーによっては「走行耐荷重」を併記している場合もあるので、チェックしてみることをおすすめします。

このように考えると、キャリーカート選びにおける耐荷重の重要性がお分かりいただけたかと思います。まずはご自身の機材と向き合い、正確な総重量を把握することから始めてみてください。それが、あなたの大切な楽器を守るための、最も確実な第一歩となるのです。

静音性と安定感で選ぶタイヤの素材と大きさ

大切な楽器を運ぶキャリーカートを選ぶ際、見落としがちですが最も重要なパーツが「タイヤ」です。カートの使い心地は、タイヤの「静音性」と「安定感」で大きく変わると言っても過言ではありません。

特に、早朝や深夜の移動、集合住宅の廊下など、音が気になる場面では静音性が求められますし、楽器を衝撃から守るためには安定した走行性能が必要不可欠です。

ここでは、静音性と安定感を軸に、どのようなタイヤの素材や大きさを選べば良いのか、具体的なポイントを解説していきます。ご自身の利用シーンを思い浮かべながら、最適な一台を見つけるための参考にしてください。

静かな移動を叶えるタイヤの「素材」

キャリーカートのタイヤ素材は、主に「ゴム・エラストマー製」と「プラスチック・PVC製」の2種類に大別されます。それぞれの特徴を理解することが、快適な楽器運搬への第一歩です。

まず、静音性を最優先するなら、ゴム製やエラストマー(TPE)製のタイヤがおすすめです。これらの素材は弾力性に富んでおり、地面からの衝撃を効果的に吸収してくれます。

そのため、走行音が非常に静かで、アスファルトの凹凸やタイル地の床でも「ガラガラ」という不快な音が発生しにくいのです。また、衝撃吸収性が高いということは、楽器に伝わる振動も軽減できるというメリットにつながります。

一方で、プラスチックやPVC(ポリ塩化ビニル)製のタイヤは、軽量で比較的安価なモデルに多く採用されています。しかし、素材が硬いため、走行音が大きくなる傾向にあります。特に、少し荒れた路面では音が響きやすく、静かな場所での使用には注意が必要かもしれません。耐久性の面でも、ゴム製に比べて摩耗が早いという側面も持っています。

タイヤ素材の選び方 まとめ

- 静音性と衝撃吸収性を重視するなら:ゴム製・エラストマー製

- 軽さと価格の手頃さを重視するなら:プラスチック製・PVC製

あなたの移動時間や主なルート(住宅街、駅構内など)を考慮して、最適な素材を選びましょう。

| 素材の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ゴム・エラストマー | ・走行音が非常に静か ・衝撃吸収性が高く、楽器に優しい ・耐久性が高い |

・比較的重い ・価格が高くなる傾向がある |

| プラスチック・PVC | ・軽量で扱いやすい ・安価なモデルが多い |

・走行音が大きい ・振動が伝わりやすい ・摩耗が早い場合がある |

安定した運搬を実現するタイヤの「大きさ」

タイヤの安定感を左右するもう一つの重要な要素が、その「大きさ(直径)」です。タイヤの直径は、段差の乗り越えやすさや走行時の安定性に直結します。

結論から言うと、安定性を求めるなら直径の大きなタイヤを選ぶのが正解です。タイヤが大きければ大きいほど、地面との接地面が増え、走行が安定します。

例えば、歩道のちょっとした段差や点字ブロック、踏切の線路といった障害物も、大型タイヤならスムーズに乗り越えられます。これにより、カートが傾いて楽器に衝撃が加わるリスクを大幅に減らせるでしょう。

もちろん、大型タイヤにはデメリットも存在します。それは、カート全体のサイズが大きくなり、折りたたんだ際にかさばってしまう点です。電車移動などでコンパクトに収納したい場合には、少し不便に感じるかもしれません。

逆に、小型のタイヤは小回りが利き、収納性に優れています。平坦な道での短距離移動がメインであれば、小型タイヤのコンパクトさが便利に感じる場面もあるでしょう。ただし、前述の通り、わずかな段差でもつまずきやすいため、運搬には細心の注意が求められます。

タイヤが小さいカートの注意点

小型タイヤのカートで段差を無理に越えようとすると、カートが転倒し、楽器を傷つけてしまう危険性があります。特に重量のある楽器を運ぶ際は、できるだけ直径の大きなタイヤを選ぶことを強くおすすめします。

タイヤの幅や車輪の数もチェックポイント

素材と大きさに加えて、タイヤの「幅」や「車輪の数」も確認しておくと、より自分の使い方に合ったカートを見つけられます。幅の広いタイヤは、狭いタイヤに比べて安定感が増し、側沟などにはまりにくいという利点があります。

また、車輪の数も様々です。一般的な2輪タイプの他に、常に4輪で接地して安定走行が可能なモデルや、3つのタイヤが回転することで階段の上り下りをサポートしてくれる特殊なタイプも存在します。階段での移動が多い方は、こうした多輪タイプを検討してみるのも一つの手です。

収納や持ち運びに便利な折りたたみ機能

楽器を運ぶためのキャリーカートを選ぶ際、最も重要視したい機能の一つが「折りたたみ機能」です。この機能があるかないかで、カートの利便性は大きく変わると言っても過言ではありません。なぜなら、楽器を運んでいる時以外、カート自体が大きな荷物になってしまっては、せっかくの便利さも半減してしまうからです。

使わない時にコンパクトに収納できることは、想像以上に大きなメリットをもたらします。例えば、電車やバスなどの公共交通機関を利用する際、大きなカートを広げたままでは周囲の迷惑になってしまうかもしれません。

しかし、折りたたみ機能があれば、楽器を下ろした後はさっと畳んで、足元に置くことができます。これだけで、移動中のストレスが大幅に軽減されるでしょう。

折りたたみ機能の具体的なメリット

折りたたみ機能がもたらす利便性は多岐にわたります。まず挙げられるのは、やはり自宅での収納性の高さでしょう。楽器ケースだけでも場所を取るのに、さらに大きなカートが常にあると、居住スペースを圧迫してしまいます。

折りたたみ式であれば、家具の隙間やクローゼットの中、車のトランクなど、わずかなスペースにすっきりと収めることが可能です。

また、練習スタジオやライブハウスといった、機材でごった返しがちな場所でもその価値を発揮します。演奏の準備で楽器をカートから下ろした後、コンパクトに畳んでおけば、他の人の動線を妨げることもありません。このように、カートを使用しない時間帯の扱いやすさが、折りたたみ式の最大の魅力と言えるのです。

選ぶ際の注意点とチェックポイント

ただ、一口に折りたたみ式と言っても、その種類は様々です。購入を検討する際には、いくつか注意すべき点があります。

第一に、「折りたたみやすさ」を確認すること。ワンタッチで簡単に折りたためるモデルもあれば、複数の手順を踏まないとたためないモデルも存在します。頻繁に使うものですから、できるだけスムーズに操作できる製品を選ぶと、後々のストレスが少なくなります。

第二に、「折りたたみ後のサイズ」です。いくら折りたためるといっても、畳んだ後のサイズが大きければ収納場所に困ることに変わりはありません。自宅の収納スペースや、よく利用する交通機関のロッカーサイズなどを事前に測っておき、それに収まるサイズのカートを選ぶのが賢明でしょう。

強度と安定性には注意が必要

折りたたみ式のキャリーカートは、構造上、固定式に比べて可動部が多くなります。そのため、製品によっては長期間使用するうちに接合部が緩み、ガタつきが生じる可能性も否定できません。

大切な楽器を運ぶものですから、耐荷重はもちろん、フレームの材質や接合部の作りがしっかりしているかを十分に確認することが重要です。特に重いアンプやキーボードなどを運ぶ場合は、頑丈さを最優先に考えましょう。

自分に合った折りたたみカートを見つけるために

最終的に、最適なカートは運ぶ楽器の種類や重さ、そしてあなたのライフスタイルによって決まります。以下の点を総合的に考慮して、自分にとって最も使いやすい一台を見つけてください。

- 使わない時の収納場所はどこか?

- 折りたたみや組み立てに、どれくらいの時間をかけられるか?

- カート本体の重さと、運びたい楽器の重さのバランスは取れているか?

これらの点を踏まえて製品を比較検討すれば、きっとあなたにとって最高のパートナーとなるキャリーカートに出会えるはずです。

楽器を安定させる荷台の広さと固定フック

大切な楽器を運ぶキャリーカートを選ぶ際、耐荷重やタイヤの大きさに目が行きがちですが、楽器を安全に運ぶために本当に重要なのは「荷台の広さ」と「固定フックの有無」です。これら二つの要素が、運搬中の安定性を大きく左右します。言ってしまえば、どれだけ頑丈なカートであっても、楽器が荷台の上でぐらついてしまっては意味がありません。

なぜなら、楽器のケースは形状が特殊なものが多く、重心も偏りがちだからです。そのため、荷台が楽器ケースの底面よりも小さいと、少しの段差や坂道でバランスを崩し、転倒する危険性が高まります。最悪の場合、カートごと倒れてしまい、高価な楽器を傷つけてしまうことにもなりかねません。

荷台選びのポイント

キャリーカートを選ぶ前に、まずご自身の楽器ケースの底面の「幅」と「奥行き」を計測しましょう。その上で、計測したサイズ以上の荷台を持つカートを選ぶことが、安定した運搬への第一歩となります。

特にギターケースのように縦に長いものや、キーボードのように横に広いものを運ぶ際は、荷台の形状とサイズがフィットするかどうかが極めて重要になるのです。

固定フックがもたらす絶大な安心感

荷台の広さと並んで、見落とされがちながら非常に重要なのが固定フックの存在です。ゴムバンドやロープで楽器を固定する際、このフックがあるかないかで作業のしやすさと固定力に雲泥の差が生まれます。

例えば、フックがないカートの場合、ゴムバンドをカートのフレームに直接巻きつけることになります。しかし、フレームは滑りやすく、走行中の振動でバンドがずれたり緩んだりする可能性があります。これでは、せっかく固定しても意味が薄れてしまいます。

一方で、荷台の端やフレームにフックが付いているモデルであれば、そこにゴムバンドをしっかりと引っ掛けることが可能です。これにより、縦方向だけでなく、横方向や斜め方向にもテンションをかけて楽器をがっちりと固定できます。結果として、運搬中のあらゆる揺れに対して、楽器が荷台の上で動いてしまうのを防いでくれるでしょう。

フックなしモデルの注意点

もしデザインや他の機能が気に入ってフックなしのモデルを選ぶ場合は、固定方法に工夫が必要です。滑り止めの付いたゴムバンドを選んだり、フレームにタオルなどを巻いて摩擦を増やしたりといった対策が考えられます。ただ、手間と安全性を考慮すると、最初からフック付きのモデルを選択するのが賢明と言えるでしょう。

このように、キャリーカートで楽器を運ぶ際の安定性は、荷台の広さと固定フックという二つの地味ながらも決定的な要素に支えられています。カート選びの際には、カタログの耐荷重の数字だけでなく、実際の使い勝手を左右するこれらの部分をしっかりと確認し、ご自身の楽器に最適な一台を見つけてください。

体に負担の少ないハンドルの高さ調整機能

大切な楽器を運ぶキャリーカートを選ぶ際、意外と見落としがちですが、実は非常に重要なのがハンドルの高さ調整機能です。この機能があるかないかで、移動時の体の負担は大きく変わってきます。自分に合わない高さのカートを無理に使い続けると、腰痛や肩こりの原因にもなりかねません。

ここでは、なぜハンドルの高さ調整がそれほど大切なのか、その理由と選び方のポイントを詳しく解説します。

自分の身長に合わないハンドルが引き起こす問題

もしハンドルの高さが自分の体に合っていなかったら、どのような問題が起きるのでしょうか。主に、高すぎる場合と低すぎる場合で、体への負担のかかり方が異なります。

ハンドルが低すぎる場合は、無意識のうちに前かがみの姿勢になります。この状態が続くと、腰に大きな負担がかかり、長距離の移動では腰痛を引き起こす原因となり得ます。また、体とカートの距離が近くなりすぎるため、歩きにくいと感じることもあるでしょう。

一方、ハンドルが高すぎる場合は、腕を不自然に持ち上げた状態でカートを引くことになります。そのため、腕や肩、そして首周りの筋肉に余計な力が入り、肩こりや腕の疲労につながるのです。特に重い楽器を運んでいる際は、操作性も悪化し、不安定に感じるかもしれません。

高さ調整機能がもたらす3つのメリット

ハンドルの高さを自由に調整できるキャリーカートには、体に優しいだけでなく、多くのメリットがあります。

- 最適な姿勢をキープできる: 自分の身長や腕の長さに合わせて最適な高さに設定することで、背筋を伸ばした自然な姿勢で歩けます。これにより、体への負担を最小限に抑えることが可能です。

- 状況に応じた使い分けが可能: 例えば、平坦な道では少し長めに、階段を上り下りする際は短くするなど、状況に応じてハンドルの長さを変えることで、操作性が格段に向上します。

- 複数人での共有が容易に: バンドメンバーや家族など、身長の違う人同士で一つのカートを共有する場合でも、それぞれが自分に合った高さで快適に使用できます。

選ぶ際のチェックポイント

それでは、実際に高さ調整機能付きのキャリーカートを選ぶ際には、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。確認しておきたいポイントをいくつか紹介します。

まずは、何段階で調整できるかを確認しましょう。調整段階が多ければ多いほど、より細かく自分の最適な高さに合わせやすくなります。無段階で調整できるタイプであれば、さらに理想的です。

そしてもう一つは、ハンドルの固定方法(ロック機構)です。ボタン式やレバー式など様々ですが、しっかりと固定でき、使用中に不意にハンドルが縮んでしまわないか、安全性を確認することが大切になります。購入者のレビューなどを参考に、耐久性や操作のしやすさをチェックするのも良い方法です。

注意点:調整機能があるからこそのデメリット

便利な高さ調整機能ですが、いくつか注意すべき点も存在します。調整機構が備わっている分、シンプルな構造のカートに比べて若干重量が重くなる傾向にあります。

また、製品によっては、ハンドルを最大まで伸ばした際に少しぐらつきを感じることもあるかもしれません。購入前には、耐荷重だけでなく、ハンドルの安定性についても確認しておくことをおすすめします。

このように、キャリーカートのハンドル調整機能は、快適な楽器運搬のための縁の下の力持ちと言える存在です。自分の体を守り、大切な楽器を安全に運ぶためにも、ぜひこの機能に注目して、あなたにぴったりの一台を見つけてください。

【種類別】楽器の運搬におすすめのキャリーカートを紹介

- ギター・ベースケースに最適なスリムタイプ

- エフェクターボードが安定するワイドな荷台

- キーボードなど長尺機材も運べるモデル

- 一緒に揃えたい固定用ゴムバンドやロープ

- 悪天候から楽器を守るレインカバーの必要性

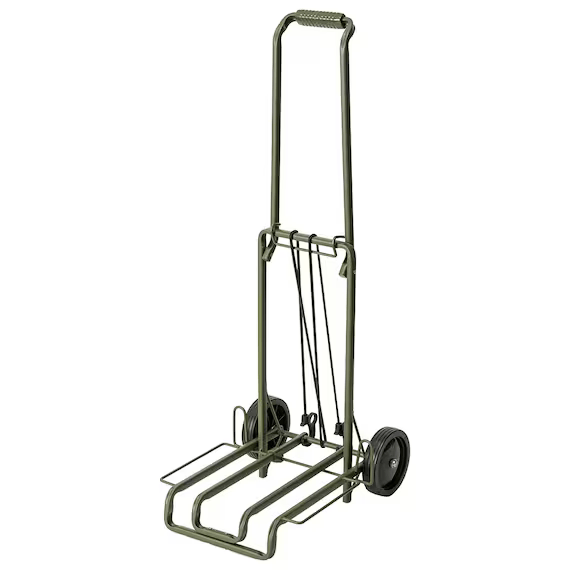

ギター・ベースケースに最適なスリムタイプ

重たいギターケースやベースケースを背負っての移動、特に電車やバスを利用する際には大変な労力がかかりますよね。スタジオやライブハウスに到着する頃には、演奏を始める前から疲れてしまうという経験を持つ方も少なくないでしょう。

このような悩みを解決するために、ギターやベースケースの運搬には「スリムタイプ」のキャリーカートが最適です。楽器ケース特有の縦長で幅が狭い形状に、スリムな設計のカートがぴったりとフィットするため、安定した持ち運びが実現します。

スリムタイプが楽器ケースに最適な理由

それでは、なぜ一般的なキャリーカートではなく、スリムタイプが推奨されるのでしょうか。その理由は主に「安定性」と「携帯性」の2点に集約されます。

まず安定性についてですが、一般的なカートは荷台が広く設計されているため、幅の狭いギターケースを乗せると左右にスペースが余ってしまいます。このため、移動中の振動でケースがずれたり、傾いたりする原因になりかねません。

一方で、スリムタイプは荷台の幅が楽器ケースの幅と近いため、ケースをしっかりと中央で支えることができ、ぐらつきを大幅に軽減してくれます。

次に携帯性の高さも大きな魅力です。スリムな設計は、カート自体の軽量化とコンパクト化に直結します。使用しない時は小さく折りたたむことができ、ライブハウスの狭い楽屋や、自宅での保管時にも場所を取らないでしょう。電車内のような限られたスペースでも邪魔になりにくいのは、ミュージシャンにとって大きなメリットと言えます。

スリムタイプと一般タイプの比較

ここで、両者の違いを分かりやすく表にまとめてみました。

| 項目 | スリムタイプ | 一般的な折りたたみカート |

|---|---|---|

| 特徴 | 荷台が狭く、縦長の荷物に特化 | 荷台が広く、様々な形状の荷物に対応 |

| ギター・ベースケースとの相性 | 非常に良い(安定性が高い) | 荷台が余り、不安定になることも |

| 携帯性・収納性 | 軽量・コンパクトで優れている | やや大きく重い傾向がある |

| おすすめの用途 | 主に楽器の運搬、公共交通機関での移動 | 楽器以外に段ボールなど多様な荷物を運びたい場合 |

選ぶ際の注意点とデメリット

もちろん、スリムタイプのキャリーカートにも注意すべき点が存在します。メリットばかりに目を向けるのではなく、デメリットも理解した上で選ぶことが重要です。

スリムタイプの最大のデメリットは、その専門性の高さにあります。つまり、ギターやベースのような縦長の荷物には最適ですが、幅の広いアンプや大きなエフェクターボードなどを運ぶのには不向きな場合が多いです。荷台のサイズが足りず、安定して乗せることができません。

もし、楽器ケース以外の様々な機材を一つのカートで運びたいと考えているのであれば、荷台のサイズを調整できるタイプや、より大きな一般的なカートを検討する方が良いかもしれません。

また、製品を選ぶ際には以下のポイントを確認することをおすすめします。

- 耐荷重: 自分の楽器の重さを十分に支えられるか確認しましょう。特に重いベースやハードケースを使用している方は注意が必要です。

- タイヤの性能: タイヤの大きさや素材によって、走行時の安定性や静音性が大きく変わります。静音性に優れたタイヤであれば、早朝や夜間の移動でも周囲に気を使う必要が減るでしょう。

- 固定用フック・ゴムバンド: 楽器を安全に固定するため、フックの形状や付属のゴムバンドの強度は非常に重要です。バンドが細い、あるいは強度が心配な場合は、別途頑丈な荷締めベルトを用意すると、より安心して運搬できます。

このように、ご自身の楽器や機材、そして主な移動スタイルを考慮して最適な一台を選ぶことで、音楽活動はもっと快適になるはずです。

エフェクターボードが安定するワイドな荷台

ギタリストやベーシストにとって、音作りの心臓部とも言えるエフェクターボード。この大切な機材を安全に、そして快適に運ぶためには、キャリーカート選びが非常に重要です。中でも特に注目していただきたいのが、荷台の広さ、つまりワイドな荷台を持つモデルを選ぶことの利点です。

結論から言えば、エフェクターボードを安定させて運びたいなら、荷台がワイドなキャリーカートが最適です。なぜなら、荷台の面積が広いほど、エフェクターボードの底面をしっかりと面で支えることができ、移動中の安定性が格段に向上するからでしょう。

例えば、荷台の幅が狭いカートに大きなエフェクターボードを乗せると、ボードの角や一部分しか荷台に接触しません。これではゴムバンドで固定しても、少しの段差や傾斜でぐらついてしまい、最悪の場合、カートから滑り落ちてしまう危険性があります。大切な機材を衝撃から守るためにも、荷台の広さは決して軽視できないポイントなのです。

自分の機材に合った荷台幅の選び方

それでは、具体的にどのくらいの幅があれば良いのでしょうか。一つの目安として、ご自身が使用しているエフェクターボードの「奥行き」のサイズを測ってみることをお勧めします。そのサイズと同等か、それ以上の幅を持つ荷台を選ぶのが理想的です。

一般的なエフェクターボードの奥行きは30cmから40cm程度のものが多いため、キャリーカートの荷台も幅35cm以上あると、多くのボードに対応できて安心感が増します。このように言うと、荷台が広ければ広いほど良いように聞こえますが、メリットばかりではありません。

荷台選びのポイント

キャリーカートを選ぶ前に、まずは自分のエフェクターボードのサイズ(特に奥行き)を正確に測定しましょう。その数値をもとに、荷台に十分な余裕が生まれるカートを探すことが、失敗しないための第一歩です。

ワイドな荷台の注意点

荷台が広いモデルは、その分、折りたたんだ際のサイズが大きくなりがちです。また、カート自体の重量も増える傾向にあります。自宅での保管スペースや、車に積む際のサイズ、そして持ち運び時の重さも考慮して、ご自身の環境に合った最適なバランスを見つけることが大切です。

このように、ワイドな荷台はエフェクターボードの安定した運搬に大きく貢献します。一方で、収納性や重量といった側面も存在するため、一概に広ければ良いというわけでもないのです。ご自身の機材のサイズと、どのような場面でカートを使用するのかを具体的にイメージしながら、最適な一台を見つけてみてください。

キーボードなど長尺機材も運べるモデル

キーボードやギター、スタンド類といった長さのある機材を運ぶ際、通常のキャリーカートでは不安定で苦労した経験はありませんか。重心が高くなりがちな長尺機材を安全に運搬するためには、それに適したモデルを選ぶことが極めて重要になります。

結論から言うと、長い機材の運搬には荷台が広い、あるいは状況に応じて伸縮させられるタイプのキャリーカートが最適です。なぜなら、長い機材は少しの段差や傾斜でもバランスを崩しやすく、土台となる荷台部分がしっかりしていないと、転倒して大切な楽器を傷つけてしまう危険性が高まるからです。

そのため、安定した土台と、確実な固定ができる機能が求められます。

荷台の広さと形状が安定の鍵

長尺機材用のカート選びで、まず注目すべきは荷台のサイズです。特に奥行きが重要で、これが広いほど機材を置いたときの安定感が増します。製品によっては、荷台部分をスライドさせて拡張できる便利なモデルも存在します。これは、使わないときにはコンパクトに収納できるというメリットも兼ね備えています。

例えば、幅は標準的でも奥行きが40cm以上あるモデルや、フレーム自体を広げて大きな荷物に対応できる製品などが挙げられます。このようなカートであれば、キーボードケースのような細長い荷物でも、しっかりと土台で支えることが可能となるでしょう。

- 荷台の奥行きが広いか、拡張できるかを確認する

- 耐荷重だけでなく、フレームの剛性もチェックする

- 機材を確実に固定できるフックやベルトが付属しているか

固定方法の工夫で安全性アップ

カートに付属しているゴムバンドも便利ですが、長さのある機材を運ぶ場合はそれだけでは不十分なケースも少なくありません。特に、縦方向に長い荷物は揺れが大きくなりがちです。

そこで、カートに備え付けられたフックなどを活用し、市販の荷締めベルトやバンジーコードを追加で使用することをおすすめします。

機材の上部・中部・下部の3点ほどをフレームにしっかり固定することで、移動中の揺れが格段に抑えられ、安心して運搬できるようになります。このひと手間が、大切な楽器を予期せぬトラブルから守るのです。

アスファルトの凹凸を乗り越える場面などを想定し、なるべく大きめで頑丈なタイヤを備えたモデルを選ぶと良いでしょう。

長尺機材におすすめのカートのタイプ

ここでは、キーボードなどの長い機材を運ぶのに適したキャリーカートのタイプとその特徴をまとめてみました。ご自身の機材や用途に合わせて、最適な一台を見つける参考にしてください。

| タイプ | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 荷台拡張(伸縮)タイプ | ・長い機材も安定して載せられる ・使わないときはコンパクトに収納可能 |

・可動部があるため、剛性が固定タイプより劣る場合がある ・耐荷重を確認する必要がある |

| ワイド荷台タイプ | ・構造がシンプルで頑丈なモデルが多い ・複数の機材をまとめて載せやすい |

・収納時にかさばりやすい ・本体重量が重くなる傾向がある |

| 多機能・変形タイプ | ・台車のように平たくして使うことも可能 ・様々な形状の機材に対応できる |

・価格が高めになることが多い ・操作がやや複雑な場合がある |

このように、機材の形状や重さ、そして運搬する環境を考慮して、最適な荷台サイズと固定機能を備えたキャリーカートを選ぶことが、安全かつ快適な機材運搬の第一歩と言えるでしょう。

一緒に揃えたい固定用ゴムバンドやロープ

キャリーカートを手に入れても、それだけでは楽器を安全に運ぶ準備が整ったとは言えません。なぜなら、運搬中の振動や段差で楽器が荷台からずり落ちてしまう危険性があるからです。だからこそ、キャリーカートと合わせて楽器をしっかりと固定するためのゴムバンドやロープを準備することが非常に重要になります。

ここでは、大切な楽器を安全に運ぶために欠かせない、固定用アイテムの種類や選び方について詳しく解説します。自分に合ったアイテムを見つけることで、移動の際の安心感が格段に向上するでしょう。

固定用アイテムの種類とそれぞれの特徴

楽器をキャリーカートに固定するためのアイテムは、主に「ゴムバンド(キャリーコード)」と「荷締めベルト」の2種類が主流です。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の楽器や用途に合ったものを選びましょう。

1.ゴムバンド(キャリーコード)

ゴムバンドは、伸縮性を活かして手軽に荷物を固定できる便利なアイテムです。両端にフックが付いているタイプが多く、カートのフレームに引っ掛けるだけで簡単に使用できます。これが最も一般的な選択肢と言えるかもしれません。

メリットは、何と言っても手軽さとスピーディーさにあります。伸縮するため、多少の荷物の形の変化にも対応しやすく、初心者でも直感的に使えるのが魅力です。一方で、デメリットとしてはゴムの経年劣化が挙げられます。

長期間使用していると伸びてしまったり、紫外線で劣化して切れたりする可能性も考えられます。そのため、定期的な点検と交換が必要になるでしょう。

- 長さ:短すぎると届かず、長すぎると固定力が弱まります。カートのサイズと楽器を載せた際の周囲の長さを考慮して選びましょう。

- 太さと本数:細いもの1本では不安が残ります。安定性を高めるために、ある程度の太さがあるものや、複数本を組み合わせて使うことをおすすめします。

- フックの形状:フックが金属製で樹脂コーティングされているものは、カートや楽器ケースを傷つけにくいため安心です。

2.荷締めベルト

荷締めベルトは、主にポリエステルなどの伸びにくい素材でできており、バックルを使って長さを調節し、荷物を強力に固定するアイテムです。特に、ラチェット式(ガチャガチャと締め上げるタイプ)のものは、女性の力でも驚くほど強く締め付けることができます。

このタイプの最大のメリットは、ゴムバンドとは比較にならないほどの強力な固定力です。重いキーボードやアンプなど、絶対にずらしたくない重量物を運ぶ際には絶大な安心感があります。

しかし、締め付けが強力な分、ソフトケースに入れた繊細な楽器などを固定する際は、締めすぎて楽器を破損しないよう力加減に注意が必要です。

種類別比較!あなたに合うのはどっち?

ここで、ゴムバンドと荷締めベルトの特徴を表にまとめてみました。どちらを選ぶか迷った際の参考にしてください。

| 種類 | メリット | デメリット | おすすめの楽器 |

|---|---|---|---|

| ゴムバンド | 手軽でスピーディー、安価で手に入りやすい | 経年劣化する、強い固定力は期待しにくい | 軽量な楽器(フルート、バイオリン)、エフェクターボードなど |

| 荷締めベルト | 固定力が非常に強い、長さ調節が容易 | 締めすぎに注意が必要、ゴムバンドより少し高価 | 重量のある楽器(キーボード、ベース、アンプ) |

このように、固定用アイテムには様々な種類があります。楽器の重さや大きさ、そして何より「絶対に倒したくない」という気持ちの強さに合わせて、最適なものを選んでください。適切なアイテムでしっかりと固定すれば、キャリーカートでの楽器の運搬は、もっと安全で快適なものになります。

悪天候から楽器を守るレインカバーの必要性

キャリーカートを使って大切な楽器を運ぶ際、一番の心配事は突然の天候の変化ではないでしょうか。特に、予期せぬ雨は楽器にとって大敵です。結論から言うと、キャリーカート用のレインカバーは、楽器奏者にとって必須のアイテムと言えるでしょう。これがあるだけで、悪天候時の移動における安心感が格段に向上します。

なぜなら、多くの楽器、特にギターやバイオリン、管楽器などは、水分や湿気に非常に弱い性質を持っているからです。たとえハードケースやギグバッグに入れていても、ケース自体が完全防水でない限り、水の侵入を100%防ぐことは難しいのです。

実際、縫い目やファスナーの隙間から雨水がじわじわと染み込み、気づいた頃には内部にまで到達している、という事態は少なくありません。

水分が引き起こす深刻なトラブル

水分が楽器に与える影響は、想像以上に深刻なものとなる場合があります。例えば、管楽器のキーやネジ、弦楽器のペグといった金属パーツは、水分に触れるとサビの原因になります。サビは見た目を損なうだけでなく、楽器の正常な動作を妨げ、高額な修理が必要になることもあります。

また、木製の楽器は湿気を吸うことで木材が膨張し、音質が変化したり、最悪の場合はネックが反ったり、ボディにひび割れが生じたりする可能性も否定できません。さらに、ケース内部の湿度が高まることで、カビが発生するリスクも高まります。一度発生したカビを完全に取り除くのは非常に困難な作業です。

レインカバーがもたらす絶大な安心感

レインカバーは、このような深刻なトラブルを未然に防ぐための、最も手軽で効果的な対策と言えるでしょう。キャリーカートごと楽器ケースをすっぽりと覆うことで、直接雨に濡れるのを防ぎます。これにより、楽器本体はもちろんのこと、ケースが濡れて重くなったり、乾かす手間がかかったりすることも避けられます。

レインカバー選びの注意点

ただ、レインカバーを選ぶ際にはいくつか注意すべき点が存在します。これを理解した上で、最適なものを選びましょう。

サイズ選びが最も重要

まず最も重要なのは、お使いのキャリーカートと楽器ケースに合ったサイズを選ぶことです。小さすぎては全体を覆えませんし、逆に大きすぎると風で煽られて外れてしまったり、カートの車輪に巻き込まれたりする危険があります。購入前には、必ずカートに楽器ケースを乗せた状態のサイズ(縦・横・奥行き)を測っておくことをおすすめします。

素材の防水性や耐久性もチェックしたいポイントです。安価な製品の中には、撥水加工が不十分だったり、生地が薄くてすぐに破れてしまったりするものも見受けられます。可能であれば、「耐水圧」といった防水性能を示す数値が記載されている製品を選ぶと、より安心感を得られるでしょう。

使用後のケアも忘れずに

そしてもう一つ大切なのが、使用後のケアです。濡れたレインカバーをそのままにしておくと、カビが生えたり、防水性能が劣化したりする原因となってしまいます。使用後はタオルなどで水分を拭き取り、必ず風通しの良い場所でしっかりと乾かしてから収納するように心がけてください。このひと手間が、レインカバーを長持ちさせる秘訣です。

このように、レインカバーは悪天候から大切な楽器を守るための、いわば「お守り」のような存在なのです。コンパクトにたためる製品が多く、普段から楽器ケースのポケットに一つ忍ばせておけば、急な雨にも慌てず対応できるようになります。

まとめ:あなたに合った楽器用おすすめキャリーカートで快適な音楽ライフを

楽器運搬用カートは耐荷重、タイヤ、荷台の広さが重要です。楽器の種類に合ったタイプを選び、ハンドルの高さ調整機能で身体の負担を軽減しましょう。固定バンドやレインカバーも揃え、大切な機材を安全かつ快適に運搬することが大切です。

- カート選びはまず運ぶ楽器や機材の総重量を正確に把握することから始めよう

- 耐荷重は機材総重量の1.5倍から2倍を目安に余裕のある製品を選ぶのが安全です

- 走行中の衝撃や段差を考慮し静止耐荷重ギリギリで使うのは非常に危険

- 早朝や深夜の移動を考慮し静音性の高いゴム製やエラストマー製タイヤを選ぶ

- 安定した走行性能を求めるなら段差を越えやすい直径の大きなタイヤが最適

- 公共交通機関での利用や自宅での収納を考えると折りたたみ機能は必須です

- 折りたたみ式カートは可動部が多いためフレームや接合部の強度も確認する

- 楽器ケースの底面サイズを事前に測り安定して収まる荷台を選ぶことが重要です

- 楽器を確実に固定するためゴムバンドをしっかり掛けられるフックの有無は重要

- 腰痛や肩こりを防ぐため自分の身長に合うハンドル高さ調整機能は必須です

- 縦長で幅が狭いギターやベースのケースにはスリムなカートがぴったりです

- エフェクターボードを安定して運ぶには底面を広く支える荷台が不可欠です

- キーボードのような長尺機材には荷台が拡張できるタイプが安定して便利です

- 楽器の落下を防ぐためカートとは別に固定用ゴムバンドやベルトを用意しましょう

- 突然の雨から楽器を守るためキャリーカート用のレインカバーも必須アイテム