苦い薬を飲むときや、粉末のサプリメントを口に運ぶとき、そっと優しく包んでくれるオブラート。あの口の中ですぐに溶ける不思議な薄い膜が、一体何でできているのか気になったことはありませんか?口に入れるものだからこそ、その原料や安全性が知りたいですよね。

実は、オブラートの主原料はでんぷんで、私たちの食卓にもおなじみの、主に使われるのは馬鈴薯でんぷんなのです。だからこそ、でんぷんからできているから体にも安全だと言えます。

この記事では、そんなオブラートが水に溶ける仕組みを科学的に解説するとともに、もしかしたら昔のオブラートは違うもので作られていた?という興味深い歴史にも迫ります。

そして、その正体を深く理解した上で、オブラートの基本的な使い方とコツ、薬を上手に包むためのポイントを学んでいきましょう。さらに、袋型や丸型など形状による違いと選び方から、薬を飲むのが苦手な子供への活用術、そして料理やお菓子作りでの意外な使い道まで、その可能性を幅広くご紹介します。

さあ、この記事を通して、オブラートが何でできてるかを知って安心して活用しましょう。

- オブラートが身近な食品のでんぷんからできているとわかる

- 薬を飲むのが苦手でも失敗しない使い方のコツが身につく

- 袋型やカップ型など自分にぴったりの種類が見つかる

- 料理やお菓子作りで役立つ意外な活用法を知れる

目次

オブラートが何でできてるか知ってる?主成分は身近なあの食材!

- オブラートの主原料は「でんぷん」

- 主に使われるのは馬鈴薯(ばれいしょ)でんぷん

- でんぷんからできているから体にも安全

- オブラートが水に溶ける仕組み

- 昔のオブラートは違うもので作られていた?

オブラートの主原料は「でんぷん」

子どもの頃、苦い粉薬を飲むのに苦労した経験はありませんか。その際に大活躍するのが、薄い膜で薬を包んでくれるオブラートです。半透明で、口に入れるとすぐに溶けてしまう不思議なシートですが、一体何からできているのでしょうか。

結論から言うと、オブラートの主原料は、私たちの食生活にも非常に身近な「でんぷん」なのです。

このように、オブラートは主にじゃがいも由来の「ばれいしょでんぷん」や、さつまいも由来の「かんしょでんぷん」、あるいはとうもろこし由来の「コーンスターチ」などを原料として製造されています。

なぜ「でんぷん」が使われるのか

それでは、なぜ薬を包むシートの原料にでんぷんが選ばれたのでしょうか。その理由は、でんぷんが持ついくつかの優れた性質にあります。

でんぷんがオブラートの原料に適している理由

- 無味無臭であるため、薬の味や香りを邪魔しません。

- 水に触れるとすぐに溶け、喉ごしを良くしてくれます。

- 薄く均一な膜に加工しやすく、破れにくい性質を持ちます。

- もともとが食品なので、体内で消化されやすく安全性が高いです。

これらの特性が、薬の苦みや独特の匂い、粉薬のざらざらとした食感をカプセルのように優しく包み込み、スムーズな服用を可能にしているのです。

オブラートの製造工程とその他の成分

オブラートの作り方は、実は非常にシンプルです。まず、でんぷんを水に溶かして加熱し、のり状の液体(澱粉糊)を作ります。そして、この液体を熱したドラムなどの上に薄く均一に塗り広げ、急速に乾燥させることで、あの半透明のシートが完成します。

言ってしまえば、非常に薄い「おせんべい」や「ライスペーパー」のようなものと考えることもできます。ほとんどの製品は純粋なでんぷんから作られていますが、製品によっては、シートの強度を高めたり、湿気を防いだりする目的で、植物油脂から作られる乳化剤などがごく少量添加される場合もあります。

豆知識:オブラートの語源

ちなみに「オブラート」という名前は、ラテン語の「Oblata(オブラタ)」に由来するという説が有力です。これはキリスト教の儀式で使われる、小麦粉と水でできた薄いパン「聖餅(せいへい)」を指す言葉だと言われています。その見た目の類似性から、この名前が付けられたのかもしれませんね。

知っておきたいオブラートの注意点

でんぷんから作られているため安全なオブラートですが、使用する上で知っておきたい点がいくつかあります。

まず、主成分が炭水化物であるため、微量ながらカロリーが存在します。もちろん、一度に何枚も食べるものではないため、過度に心配する必要はないでしょう。しかし、ダイエット中の方や糖質を気にされている方は、頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。

そしてもう一つは、アレルギーに関する注意点です。

原料由来のアレルギーに注意

前述の通り、オブラートは主にじゃがいもやさつまいも、とうもろこしなどを原料としています。そのため、これらの食品にアレルギーをお持ちの方は、使用前に必ず製品の原材料表示を確認してください。もし不安な場合は、自己判断で使わず、かかりつけの医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

また、オブラートは水分に非常に弱いという特性も忘れてはいけません。濡れた手で触るとすぐに溶けて破れてしまったり、指にくっついてしまったりします。薬を包む際には、必ず手を乾いた状態にしてから扱うことが、上手に使うためのコツです。

このように、薬を飲むための小さな助っ人であるオブラートは、じゃがいもやさつまいもなどのでんぷんを主原料として作られています。その食品由来の安心な性質が、私たちの「良薬は口に苦し」という悩みを長年にわたって解決してくれているのです。

主に使われるのは馬鈴薯(ばれいしょ)でんぷん

薬を飲むときに使う、あの半透明の薄い膜「オブラート」。口に入れるとすぐに溶けて、苦い薬も飲みやすくしてくれる便利なものですが、一体何からできているのかご存知でしょうか。

結論から言うと、オブラートの主成分は馬鈴薯(ばれいしょ)でんぷんです。馬鈴薯と聞くと少し難しく感じられるかもしれませんが、これは私たちが普段食べている「じゃがいも」のことです。つまり、オブラートは、じゃがいもから採れるでんぷんを主原料として作られています。

このように、オブラートは非常に身近な食材から作られている食品なのです。

なぜ馬鈴薯でんぷんが最適なのか

オブラートの原料として、なぜ特に馬鈴薯でんぷんが多く用いられるのでしょうか。その理由は、馬鈴薯でんぷんが持ついくつかの優れた特性にあります。

まず第一に、無味無臭であることが挙げられます。オブラートの最も大切な役割は、薬の味や匂いを感じさせずに飲みやすくすることです。そのため、原料自体に味や匂いがあると、薬の風味を邪魔してしまいます。馬鈴薯でんぷんはこの点が非常に優れており、薬本来の味をしっかりカバーしてくれるのです。

そしてもう一つは、水に溶けやすく、薄い膜を作りやすい性質を持っている点です。馬鈴薯でんぷんは、水と混ぜて加熱すると透明で滑らかな糊状になります。これを薄く引き延ばして乾燥させることで、あの独特の薄くて破れにくい膜が完成します。口の中の水分ですぐに溶けるのも、この特性のおかげといえるでしょう。

これらの理由から、多くのオブラート製品で馬鈴薯でんぷんが主原料として選ばれています。

- 薬の味や匂いを邪魔しない「無味無臭」であること。

- 口の中ですぐに溶ける「水溶性」の高さ。

- 薄くて丈夫な膜を作りやすい性質。

- 食品由来で、体内で安全に消化・吸収されること。

オブラートの取り扱いに関する注意点

でんぷんから作られているオブラートは、非常にデリケートなものです。そのため、取り扱いにはいくつか注意すべき点があります。

湿気は最大の敵

オブラートは湿気を大変嫌います。湿度の高い場所に保管していると、オブラート同士がくっついてしまったり、使う前に破れてしまったりすることがあります。使用後は必ずケースの蓋をしっかりと閉め、乾燥した涼しい場所で保管するように心がけましょう。

また、薬を包む際にもコツが必要です。水につけすぎるとすぐに溶けて破れてしまいますし、逆に水分が少なすぎるとうまく閉じることができません。少量の水でサッと湿らせるのがポイントです。

このように、オブラートの主原料は私たちの食生活にも馴染み深いじゃがいも(馬鈴薯)のでんぷんでした。食品由来の成分だからこそ、安心して薬を飲むために利用できるのですね。

でんぷんからできているから体にも安全

薬の苦みやにおいを和らげ、スムーズな服用を助けてくれるオブラート。半透明の薄い膜は、口に入れるとすぐに溶けてしまいますが、一体何からできているのか疑問に思ったことはありませんか。

結論からお伝えすると、オブラートの主成分は「でんぷん」です。でんぷんは、じゃがいもやさつまいも、とうもろこしといった身近な野菜や穀物に含まれている成分であり、私たちの食生活に欠かせない栄養素の一つと言えるでしょう。

このように、食品由来の成分で作られているため、薬と一緒に飲み込んでも体に害を及ぼす心配はほとんどありません。

オブラートに使われる「でんぷん」の種類

オブラートの原料として使われるでんぷんは、主に以下のものが挙げられます。

| でんぷんの種類 | 原料となる作物 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| ばれいしょでんぷん | じゃがいも | 透明度が高く、なめらかな膜を作りやすい。一般的に最も多く使用されている。 |

| かんしょでんぷん | さつまいも | 保水性に優れており、しなやかな質感を持つ。 |

| コーンスターチ | とうもろこし | 粒子が細かく、安定した品質のオブラートを作ることができる。 |

これらの天然の素材から抽出したでんぷんを水に溶かし、加熱しながら薄くのばして乾燥させる、という非常にシンプルな製法で作られています。言ってしまえば、料理で使う片栗粉(ばれいしょでんぷん)を水で溶いて熱した時にできる、透明な膜と原理は同じなのです。

でんぷん以外の成分は含まれている?

製品によっては、品質を安定させる目的で、でんぷん以外の成分がごく微量加えられている場合があります。例えば、植物由来の油脂から作られる「乳化剤」などがそれに当たります。

もちろん、これらの添加物も食品衛生法に基づいて安全性が確認されたものだけが使用されており、健康への影響を心配する必要はないと考えられています。成分が気になる場合は、商品のパッケージに記載されている原材料名を確認してみると良いでしょう。

- 湿気に非常に弱い: でんぷんは湿気を吸いやすいため、開封後はしっかりと密閉できる容器で保管しましょう。湿気てしまうと、オブラート同士がくっついたり、破れやすくなったりします。

- 原料へのアレルギー: 極めて稀なケースですが、原料であるじゃがいもやとうもろこしなどにアレルギーをお持ちの方は、念のため注意が必要です。

- 一度に大量に摂取しない: でんぷんは炭水化物です。常識の範囲を超えて一度に大量に摂取すると、お腹が張ったり、消化不良を起こしたりする可能性もゼロではありません。

このように、オブラートは私たちの食生活にも馴染み深い「でんぷん」を主原料として作られています。その安全性は非常に高く、薬を飲む際の頼もしい味方となってくれます。もし使用する上で不安な点があれば、パッケージの表示を確認したり、薬剤師に相談したりすることをおすすめします。

オブラートが水に溶ける仕組み

薬を飲むのが苦手な方にとって、心強い味方であるオブラート。あの薄い膜が、なぜ口に入れるとすぐに溶けてしまうのか、不思議に思ったことはありませんか。実は、その秘密はオブラートの主成分である「でんぷん」の性質に隠されています。

結論から言うと、オブラートが水に溶けるのは、主成分のでんぷんが水と非常に相性の良い「親水性」という性質を持っているからです。でんぷんの分子が水の分子と強く引き合うことで、薄い膜の構造が瞬時にほどけていくのです。

でんぷん分子と水分子の特別な関係

オブラートの原料は、主にじゃがいもやさつまいも、とうもろこしなどから作られる「でんぷん」です。この、でんぷんを構成する分子には、「親水基(しんすいき)」と呼ばれる部分がたくさんあります。これは、文字通り「水と親しい」性質を持つ部分で、水分子を強く引き寄せる働きを持っています。

オブラートが口の中の唾液や水に触れると、でんぷん分子にある無数の親水基が、水の分子と次々に手をつなぎ始めます。これを化学の世界では「水素結合」と呼びます。

この結合が瞬時に行われることで、でんぷんの分子同士が固まっていた構造が崩れ、水の中に均一に広がっていくのです。これが、私たちの目には「オブラートが溶けた」と映る現象の正体といえるでしょう。

料理で使う片栗粉をイメージすると、より理解が深まるかもしれません。片栗粉(じゃがいもでんぷん)を水に入れると、最初は底に沈みますが、かき混ぜると白く濁ります。

あれは、でんぷんの粒子が水の中に分散している状態です。オブラートは非常に薄く作られているため、かき混ぜたり熱を加えたりしなくても、少量の水分に触れるだけで、あっという間に分散してしまうのです。

オブラートが溶ける仕組みのポイント

- 主成分は水と相性の良い「でんぷん」である。

- でんぷん分子にある「親水基」が水分子と強く結びつく。

- 分子の構造がほどけ、水の中に分散することで「溶ける」ように見える。

便利な一方で知っておきたい注意点

水に溶けやすいという性質は、薬を飲む際には非常に便利です。しかし、その性質ゆえに、取り扱う際には少し注意が必要となります。

例えば、濡れた手でオブラートに触れてしまうと、手の水分で瞬時に溶け始めてしまい、破れたり指にくっついたりすることがあります。薬を包む際は、必ず乾いた手で扱うように心がけましょう。

また、口の中でオブラートが上あごなどに貼り付いてしまい、不快に感じた経験がある方もいるかもしれません。これは、口の中の水分が足りずに、オブラートが一箇所に留まってしまうことで起こります。このような事態を避けるためには、いくつかのコツがあります。

オブラートが口に貼り付くのを防ぐコツ

オブラートで薬を飲む前に、まず少量の水を口に含んで口内全体を湿らせておくと、貼り付きを予防できます。また、薬を包んだオブラートを口に入れたら、ためらわずに多めの水で一気に飲み込むことも効果的です。

豆知識:オブラートの語源

「オブラート」という言葉は、オランダ語の「oblaat(オブラー)」に由来するといわれています。これは、キリスト教の儀式で使われる、小麦粉と水でできた薄いパン(聖餐用ウエハース)を指す言葉です。その見た目の類似性から、日本で薬を包むでんぷんの膜もオブラートと呼ばれるようになった、という説があります。

このように、オブラートが水に溶ける仕組みは、でんぷんという身近な物質の科学的な性質に基づいています。この性質を理解し、上手な使い方をマスターすることで、薬を飲む時間が少しでも快適になることでしょう。

昔のオブラートは違うもので作られていた?

現在、私たちが薬を飲む際に使うオブラートは、じゃがいもやさつまいものでんぷんから作られているのが一般的です。しかし、実は昔のオブラートは、今とは全く違う原料で作られていたことをご存知でしょうか。

結論から言うと、昔のオブラートは主に「ゼラチン」を原料として製造されていました。これは、動物の皮や骨に含まれるコラーゲンから作られるもので、お菓子のゼリーなどにも使われている成分です。

なぜゼラチンが使われていたのか?

オブラートが日本に伝わった明治時代、でんぷんを現在のようにごく薄いシート状に加工する技術はまだ確立されていませんでした。一方で、ゼラチンは薄い膜を作りやすい性質を持っていたため、薬を包むための素材として利用されたのです。

当時のゼラチン製オブラートは、現在のでんぷん製のものとはいくつかの違いがありました。

ゼラチン製オブラートの特徴

例えば、見た目は少し厚みがあり、完全な透明ではなく、わずかに琥珀色がかっていたと言われています。また、原料が動物由来のため、人によっては独特の風味や匂いを感じることもあったかもしれません。水への溶け方も、現在のでんぷん製に比べると少し時間がかかったようです。

でんぷん製への移行と技術の進歩

その後、大正時代から昭和にかけて、日本の製薬会社や食品会社が研究を重ね、でんぷんを原料としたオブラートの製造技術を確立しました。

でんぷんを原料にすることで、いくつかの大きなメリットが生まれました。

- 無味無臭で薬の味を邪魔しない

- 植物由来でアレルギーの心配が少ない

- 大量生産が可能でコストを抑えられる

- 品質が安定し、均一な薄さを実現できる

このような理由から、安価で使いやすいでんぷん製のオブラートが急速に普及し、ゼラチン製に取って代わって主流となっていきました。技術の進歩が、より多くの人が快適に薬を飲める環境を整えたと言えるでしょう。

オブラートの歴史の移り変わりを簡単な表にまとめてみました。

| 時代 | 主な原料 | 特徴 |

|---|---|---|

| 明治時代〜大正初期 | ゼラチン | やや厚みがあり、琥珀色。動物性の風味があった可能性も。 |

| 大正時代〜現代 | でんぷん(馬鈴薯、甘藷など) | ごく薄く透明。無味無臭で水に溶けやすい。大量生産が可能。 |

豆知識:オブラートの語源

ちなみに、「オブラート」という言葉は、キリスト教のミサで使われる「オブラートゥス(ラテン語で”捧げられたもの”の意)」という聖餅(ウエハースのようなもの)に由来すると言われています。この聖餅が薬を飲むために転用され、日本で独自の進化を遂げたという歴史も興味深いですね。

このように、身近なオブラート一つとっても、時代背景や技術の進歩によってその姿を大きく変えてきた歴史があります。昔の人がゼラチン製のオブラートで苦い薬を飲んでいた様子を想像してみるのも、面白いかもしれません。

オブラートが何でできてるかわかったら正しい使い方を学ぼう

- オブラートの基本的な使い方とコツ

- 薬を上手に包むためのポイント

- 袋型・丸型など形状による違いと選び方

- 薬を飲むのが苦手な子供への活用術

- 料理やお菓子作りでの意外な使い道

オブラートの基本的な使い方とコツ

粉薬や苦い錠剤を飲むとき、とても便利なのがオブラートですね。しかし、いざ使おうとすると、破れてしまったり口の中でくっついたりと、意外と苦戦する方もいるのではないでしょうか。味やにおいを気にせずスムーズに薬を飲むためには、いくつかのコツを押さえておくことが大切です。

ここでは、オブラートの基本的な使い方から、失敗しないためのコツまでを分かりやすく解説していきます。

オブラートの基本的な使い方4ステップ

オブラートを上手に使う基本は、「薬をしっかり包み、適量の水でさっと濡らして飲む」ことです。このシンプルな手順の中に、いくつか押さえておきたいポイントがあります。まずは、基本的な使い方を4つのステップで見ていきましょう。

| ステップ | 手順 | ポイント |

|---|---|---|

| ステップ1:準備 | 手をきれいに洗い、乾いた小皿やスプーン、水を入れたコップを用意します。 | オブラートは湿気に弱いため、手や道具が乾いていることが重要です。 |

| ステップ2:薬をのせる | 丸型のオブラートを小皿の上に広げ、中央に1回分の薬をのせます。 | 薬が端に寄ると包みにくくなるため、必ず中央に置くようにしてください。 |

| ステップ3:包む | オブラートの四方を中央に折りたたむようにして、薬を優しく包み込みます。 | 空気が入らないように、きっちりとねじってまとめると飲みやすくなります。 |

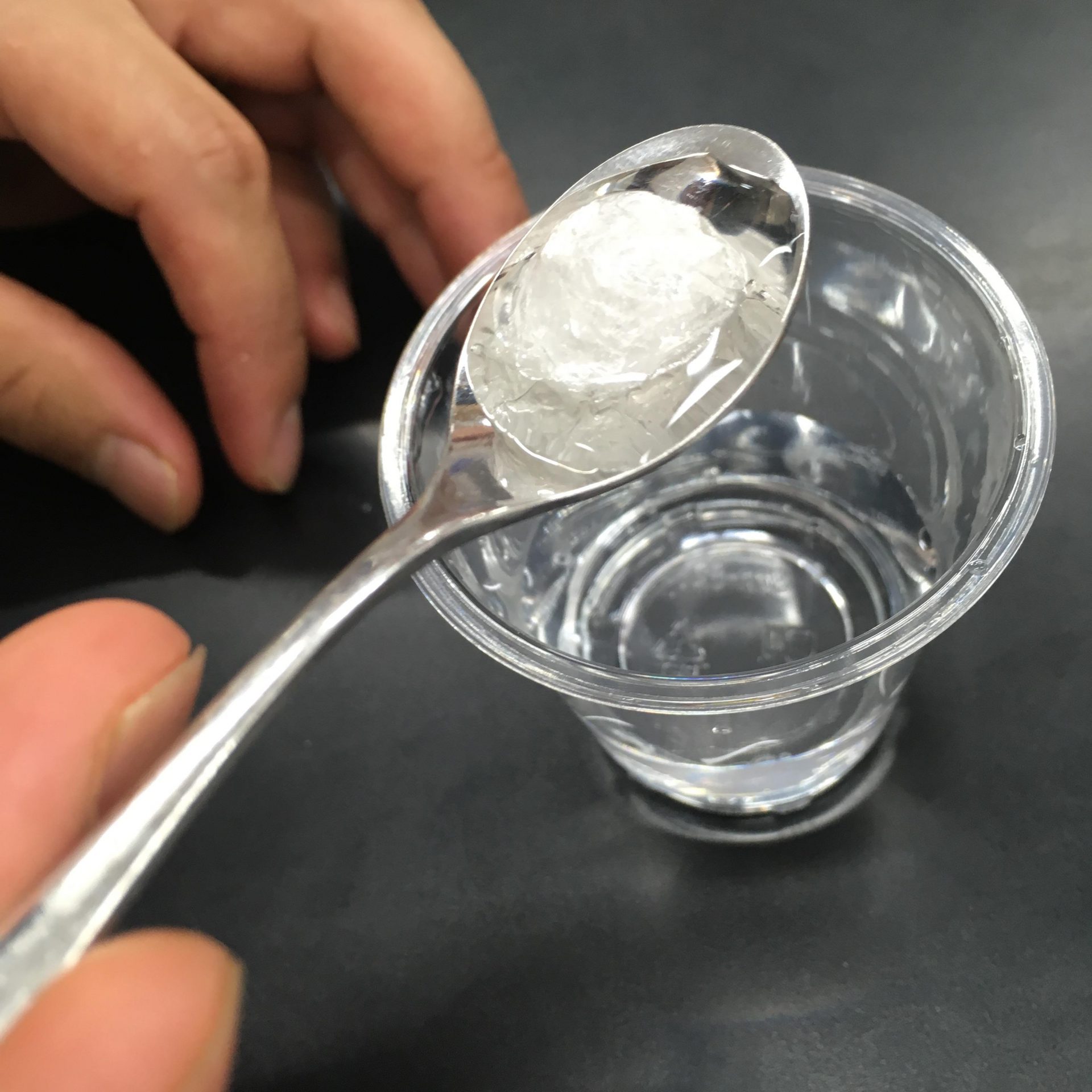

| ステップ4:濡らして飲む | 包んだオブラートをスプーンにのせ、水にさっと浸します。表面がゼリー状になったら、たっぷりの水かぬるま湯で一気に飲み込みます。 | 長時間水につけると破れる原因になります。浸すのは一瞬で十分です。 |

このように、一つひとつの手順を丁寧に行うことが、オブラートを上手に使うための第一歩となるでしょう。

これで失敗しない!上手な飲み方のコツ

基本的な使い方をマスターしたら、次は失敗を防ぐためのコツを覚えておくとさらに安心です。ちょっとした工夫で、オブラートは格段に扱いやすくなります。

水の量を調整する

オブラートが破れたり、手にくっついたりする原因の多くは、水のつけすぎです。コップの水に直接つけるのではなく、スプーンにのせたオブラートに数滴水を垂らすか、スプーンごとさっと水にくぐらせる方法がおすすめです。これにより、水分量を適切にコントロールできます。

飲み込むときの姿勢

薬を飲むときは、つい上を向いてしまいがちですが、実は少し顎を引く方がスムーズに飲み込めます。顎を引くことで食道がまっすぐになり、オブラートが喉を通りやすくなるのです。背筋を伸ばして、少しだけうつむき加減で飲んでみてください。

便利な形状のオブラートを選ぶ

最近では、さまざまな形状のオブラートが販売されています。

- 袋状タイプ: はじめから袋の形になっているため、粉薬をこぼさず簡単に入れられます。

- カップ(おわん)状タイプ: スタンド付きで自立するため、両手を使って薬を入れやすく、複数の薬をまとめるのに便利です。

ご自身の使いやすいタイプを選ぶことで、薬を包む手間を大幅に減らすことが可能です。

知っておきたいオブラートの注意点

非常に便利なオブラートですが、使用する際にはいくつか注意すべき点があります。安全に、そして薬の効果を損なわないために、以下の点を必ず確認してください。

第一に、オブラートは口の中に長く含んでいると、上あごや舌に張り付いてしまうことがあります。濡らしたら時間を置かず、すぐに多めの水で飲み込むことを心がけましょう。

そしてもう一つは、薬との相性です。すべての薬がオブラートで飲めるわけではありません。

オブラートの使用が適さない薬の例

例えば、胃酸から薬を守り、腸で溶けるように設計されている「腸溶錠(ちょうようじょう)」や、ゆっくりと成分が放出されるように作られたカプセル剤などは、オブラートで包んで飲むと本来の効果が失われる可能性があります。

自己判断でオブラートを使用せず、必ず医師や薬剤師に「この薬はオブラートで飲んでも大丈夫ですか?」と確認するようにしてください。

オブラート使い方の要点

オブラートを上手に使うコツは、「乾いた手で薬を中央にのせて包み、スプーンなどを使って一瞬だけ水で濡らし、少し顎を引いて多めの水で一気に飲む」ことです。この流れを意識するだけで、薬を飲むのがずっと楽になります。

これらのコツと注意点を理解すれば、オブラートをより安全かつ効果的に活用できるようになるでしょう。

薬を上手に包むためのポイント

オブラートを使って薬を飲む際、「破れてしまった」「口の中に貼り付いてしまった」という経験はありませんか。実は、いくつかの簡単なポイントを押さえるだけで、誰でも失敗なく薬を包めるようになります。

結論から言うと、薬を上手に包むための最も重要なポイントは、「水の量を最小限にすること」と「正しい飲み方を実践すること」です。

なぜなら、オブラートの主成分であるでんぷんは、非常に水に溶けやすい性質を持っているからです。そのため、少しでも水分が多すぎたり、水に触れている時間が長かったりすると、すぐに破れてしまいます。この性質を理解し、適切に扱うことが成功への近道となるでしょう。

ここでは、具体的な手順と失敗しないためのコツを詳しく解説していきます。

まずは準備から始めよう

作業をスムーズに進めるために、あらかじめ必要なものを揃えておくと安心です。

準備するもの

- 服用する薬

- オブラート(袋型、丸型など)

- 少量の水を入れた小皿

- 服用するための水(コップ一杯程度)

特に大切なのは、作業を始める前に手を洗い、乾いた状態にしておくことです。手が濡れているとオブラートがくっついてしまい、うまく扱えません。

オブラートのタイプ別・包み方の手順

オブラートには主に「袋型」と「丸型(円形)」があります。それぞれの形状に合った包み方をマスターしましょう。

袋型オブラートの場合

粉薬を飲むのに適した袋型は、スタンドが付属している製品も多く、比較的簡単に扱えます。

まず、付属のスタンドにオブラートをセットし、中に薬をこぼさないように慎重に入れます。次に、オブラートの口を軽くねじって閉じましょう。そして、閉じた先端部分だけを、小皿に用意した水にほんの少しだけ浸してください。こうすることで口がしっかりと閉じて、中の薬が出てくるのを防ぎます。

包んだオブラートは、たっぷりの水と一緒に素早く飲み込むのがポイントです。

丸型(円形)オブラートの場合

丸型は錠剤や粉薬など、様々な薬に応用できますが、少しだけコツが必要です。

はじめに、乾いた手のひらか、くぼませた小皿の上にオブラートを1枚置きます。薬を中央に乗せたら、オブラートの端を四方から折りたたむようにして、薬を優しく包み込んでください。

包んだオブラートは、そのまま水に浸すのではなく、スプーンに乗せてから水にさっとくぐらせるのがおすすめです。全体がゼリー状になったら、スプーンのまま口に運び、水と一緒に飲み込みます。

失敗しないための重要なコツ

これまでの手順に加えて、以下のポイントを意識すると、さらに成功率が上がります。

オブラートを上手に扱う3つのコツ

1. 水の量は最小限に

オブラートを濡らしすぎないことが最大のポイントです。全体を水に浸すのではなく、先端を少し湿らせる、またはスプーンでさっとくぐらせる程度で十分です。

2. 乾いた手でスピーディーに

前述の通り、手や作業する場所が濡れていると、オブラートがくっついてしまいます。必ず乾いた状態で、手早く作業を進めましょう。

3. 飲むときは「水が先」

オブラートを口に入れる前に、まず少量の水を含んで口の中を潤しておきます。こうすることで、オブラートが上あごや舌に貼り付くのを防ぎ、スムーズに喉の奥へと運ぶことができます。

知っておきたい注意点

オブラートは便利なアイテムですが、使用する際にはいくつか注意すべき点があります。

オブラート使用時の注意点

口の中に貼り付いた場合

万が一口の中に貼り付いてしまった場合は、慌てて指で剥がそうとしないでください。無理に剥がすと口の中を傷つける可能性があります。追加で水やぬるま湯を口に含み、オブラートが自然に溶けるのを待ちましょう。

使用を避けるべき薬

薬の中には、胃ではなく腸で溶けるように特殊なコーティングが施されているもの(腸溶錠など)があります。このような薬をオブラートに包んでしまうと、本来の効果が損なわれる可能性があると言われています。どの薬にオブラートが使えるか不明な場合は、必ず医師や薬剤師に相談するようにしてください。

保管方法

オブラートは湿気に非常に弱いため、開封後はケースのフタをしっかり閉め、乾燥した場所で保管することが大切です。

このように、いくつかの簡単なコツと注意点を守ることで、オブラートは薬の服用を助ける心強い味方になります。これまで苦手意識があった方も、ぜひ今回のポイントを参考にして再挑戦してみてください。

袋型・丸型など形状による違いと選び方

オブラートと一言でいっても、実はさまざまな形状があり、それぞれに使いやすさや特徴が異なります。粉薬を飲む際の心強い味方であるオブラートですが、自分に合わないものを選ぶと、かえって飲みにくさを感じてしまうかもしれません。

結論から言うと、オブラート選びで最も大切なのは、「誰が」「どんな薬を」「どれくらいの量」飲むのかを考えることです。なぜなら、形状によって薬の包みやすさ、飲みやすさ、そして価格まで大きく変わってくるからです。ここでは、代表的なオブラートの形状ごとの違いと、あなたにピッタリな製品の選び方を詳しく解説していきます。

定番で経済的な「丸型(円形)」

まずご紹介するのは、最も古くからある定番の丸型オブラートです。薄い円盤状のシートで、多くの方が「オブラート」と聞いてイメージするタイプではないでしょうか。

このタイプの最大のメリットは、価格が非常にリーズナブルな点にあります。他の形状に比べて安価で手に入りやすいため、日常的に薬を飲む方にとっては経済的な負担を抑えられるでしょう。また、構造がシンプルなため、少量の薬をサッと包むのに適しています。

一方で、使いこなすには少し慣れが必要です。粉薬をシートの中央に乗せ、こぼさないように四方から折りたたんで包む作業には、ちょっとしたコツが求められます。水につける際に破れてしまったり、うまく包めずに粉が漏れてしまったりと、初めて使う方は少し戸惑うかもしれません。

初心者でも簡単「袋型(角型)」

次に、初心者の方や不器用な方でも安心して使えるのが袋型オブラートです。あらかじめ封筒のような袋状に加工されているため、粉薬を中にサラサラと流し込むだけで準備が完了します。

最大の魅力は、その手軽さと失敗の少なさです。薬をこぼす心配がほとんどなく、誰でも簡単に薬を包むことができます。製品によっては、オブラートを立てておける専用スタンドが付属しているものもあり、さらに薬を入れやすくなる工夫がされています。

ただ、丸型に比べると価格が少し高くなる傾向にあります。とはいえ、薬を飲むたびに感じるストレスや、薬をこぼしてしまうリスクを考えれば、十分にその価値はあると言えるでしょう。毎回スムーズに服用したい方には、非常におすすめの形状です。

薬を置くのが楽な「カップ型(お椀型)」

複数の薬を飲む方や、より確実に薬を入れたい方には、自立するカップ型(お椀型)オブラートが便利です。その名の通り、小さなお椀のような形をしており、テーブルなどに置いたまま安定して薬を入れられます。

両手が自由に使えるため、複数の袋から粉薬を混ぜ合わせる際にも非常に重宝します。水に溶かして飲むタイプの漢方薬などを、少量の水で溶いてから飲むといった使い方も可能です。粉薬だけでなく、細かく砕いた錠剤などをまとめるのにも役立ちます。

ただし、機能性が高い分、他のタイプと比較して価格は高めです。また、ドラッグストアによっては取り扱いがない場合もあるため、入手しやすさの点では少し劣るかもしれません。

飲み込みやすさ抜群の「ゼリータイプ」

近年、特に注目を集めているのが、薬をゼリーでコーティングして飲むゼリータイプです。これは厳密にはでんぷんから作られたオブラートではありませんが、薬を飲みやすくするという目的は同じであり、選択肢の一つとして非常に優れています。

ゼリーのつるんとした喉ごしが、粉薬特有のザラザラ感や喉への張り付きを防ぎ、スムーズな嚥下(えんげ)を助けます。特に、粉薬が苦手なお子様や、飲み込む力が弱くなってきたご高齢の方には最適な選択肢となるでしょう。フルーツ味などが付いている製品も多く、薬の苦味や匂いを効果的にマスキングしてくれます。

ゼリータイプ使用時の注意点

ゼリータイプの服薬補助食品は非常に便利ですが、一部の医薬品では相互作用によって効果が弱まったり、逆に強く出すぎたりする可能性が指摘されている場合があります。使用前には製品の注意書きをよく読み、かかりつけの医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

あなたに合ったオブラートはどれ?選び方のポイント

ここまでご紹介した特徴を踏まえ、どのような視点で選べば良いかをまとめてみましょう。以下の比較表も参考に、ご自身の状況に最も合うタイプを見つけてください。

| 形状タイプ | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| 丸型(円形) | 安価で経済的。包むのに少しコツがいる。 | コストを最優先したい人・薬の量が少ない人 |

| 袋型(角型) | 薬を入れやすく、こぼしにくい。初心者でも簡単。 | 初めて使う人・手先の作業が苦手な人・手軽さを重視する人 |

| カップ型(お椀型) | 自立するため薬を入れやすい。複数の薬を混ぜるのに便利。 | 複数の薬を飲む人・より確実に薬を入れたい人 |

| ゼリータイプ | 喉ごしが良く、飲み込みやすい。薬の味や匂いを隠せる。 | 粉薬が苦手な子供・嚥下力が弱い高齢者 |

最終的に、オブラートを選ぶ際は以下の3つの視点を持つと良いでしょう。

- 使いやすさ:薬を包む作業がストレスにならないか?

- 飲む人の状態:年齢や嚥下能力に適しているか?

- コストパフォーマンス:継続して使用できる価格か?

これらのバランスを考え、ぜひあなたにとってベストなオブラートを見つけて、少しでも快適な服薬に繋げてください。

薬を飲むのが苦手な子供への活用術

お子さんの薬の時間が、親子にとって大きなストレスになっていませんか。「苦い!」「まずい!」と泣いて嫌がるお子さんを前に、途方に暮れてしまう保護者の方も少なくないでしょう。実は、そのような悩みを解決する心強い味方が「オブラート」です。

この記事では、薬が苦手なお子さんに対して、オブラートをどのように活用すれば良いのか、具体的な方法から注意点までを詳しく解説していきます。

オブラートが子供の服薬に役立つ理由

そもそも、なぜ子供は薬を嫌がるのでしょうか。その主な理由は、「味」「におい」「喉ごしの悪さ(粉っぽさ)」の3つにあります。大人は「良薬は口に苦し」と我慢できても、味覚が敏感な子供にとっては耐えがたいものです。

オブラートは、この3つの問題を一挙に解決してくれます。薬を薄い膜でコーティングすることで、味やにおいを直接感じさせず、つるんとした喉ごしで飲み込みやすくするのです。これにより、子供が薬に対して抱くネガティブなイメージを和らげ、服薬への抵抗感を減らす効果が期待できます。

子供向けオブラートの種類と選び方

オブラートにはいくつかの種類があり、お子さんの年齢や薬の形状に合わせて選ぶことが大切です。ここでは代表的な2つのタイプを紹介します。

| 種類 | 特徴 | こんな子におすすめ |

|---|---|---|

| 袋タイプ(丸型・角型) | 粉薬を包みやすい伝統的なタイプ。安価で手に入りやすいです。自分で包む手間はありますが、薬の量に合わせて調整できます。 | オブラートの扱いに慣れている保護者の方や、ある程度ごっくんと飲み込める年齢の子供。 |

| ゼリータイプ | 薬をゼリーで包み込んで服用するタイプ。フルーツなどの味が付いているものが多く、おやつのような感覚で摂取しやすいです。 | 薬の味が特に苦手な子供や、飲み込む力が弱い小さな子供。初めてオブラートを使う場合にも適しています。 |

最初は飲みやすいゼリータイプから試してみて、慣れてきたらコストパフォーマンスの良い袋タイプに移行するなど、お子さんの様子を見ながら使い分けるのが良いでしょう。

失敗しない!オブラートの基本的な使い方とコツ

ここでは、特にコツが必要な「袋タイプ」のオブラートの使い方を解説します。

まず、清潔な乾いた手でオブラートと薬を用意してください。

- 薬を包む: オブラートの袋を開き、中に1回分の粉薬を入れます。薬がこぼれないように、上部をしっかりとねじって閉じましょう。

- 水に浸す: 水を入れた小皿やコップを用意し、薬を包んだオブラートの先端をほんの少しだけ浸します。全体を濡らす必要はありません。

- 飲ませる: オブラートの表面がゼリー状になり、つるんとしたらすぐにスプーンなどに乗せて飲ませます。水やぬるま湯と一緒に飲み込ませてください。

オブラートを活用する際の注意点

便利なオブラートですが、使用する際にはいくつか注意すべき点があります。安全にお子さんの服薬をサポートするために、以下のポイントを必ず守ってください。

- 窒息のリスク: オブラートが喉や上あごに貼り付いてしまう可能性があります。特に乳幼児に使用する際は、絶対に目を離さず、必ず保護者が見守る中で使用してください。飲み込んだ後も、口の中に残っていないか確認しましょう。

- 薬との飲み合わせ: ゼリータイプのオブラートや、一緒に飲むジュースの種類によっては、薬の効果を弱めてしまうことがあります。例えば、特定の抗生物質とカルシウムを多く含む牛乳や乳製品との組み合わせは良くないとされています。自己判断せず、必ず医師や薬剤師に確認することが最も安全です。

- アレルギーの確認: ゼリータイプには様々な成分が含まれている場合があります。アレルギーをお持ちのお子さんの場合は、使用前に必ず原材料を確認してください。

- 保管方法: オブラートは湿気に非常に弱いです。開封後はケースなどに入れて、乾燥した場所で保管することが大切になります。

オブラートはあくまで服薬を補助するための道具です。これを使えば必ず薬が飲めるようになるわけではありません。もしお子さんがオブラート自体を嫌がる場合は、無理強いせず、他の方法を薬剤師に相談してみることをお勧めします。

お子さんの「薬が嫌い」という気持ちに寄り添いながら、親子にとって最適な方法を見つけていくことが何よりも大切です。オブラートを上手に活用して、少しでも穏やかな服薬時間にしていきましょう。

料理やお菓子作りでの意外な使い道

薬を飲むときに使う、あの半透明のシート。それがオブラートの一般的なイメージではないでしょうか。しかし、オブラートの真価はそれだけにとどまりません。実は、その主成分であるでんぷんの性質を活かすことで、料理やお菓子作りの世界で驚くほど多彩な活躍を見せてくれるのです。

ここでは、オブラートが持つ意外なポテンシャルと、今日からすぐに試せる便利な使い方を具体的にご紹介いたします。

お菓子作りでの活用法

まず、お菓子作りにおけるオブラートの便利な使い方を見ていきましょう。特に、べたつきやすいお菓子との相性は抜群です。

例えば、自家製のキャラメルやヌガー、ボンボン・オ・ショコラなどを作る際に、一つひとつをオブラートで包む方法があります。こうすることで、お菓子同士がくっつくのを防ぎ、見た目も美しく仕上がります。そのまま食べられるので、ラッピングを剥がす手間もありません。

また、求肥(ぎゅうひ)や大福といった餅菓子を作る際、台や手にくっついて作業しにくいことがあります。このようなときに、打ち粉の代わりにオブラートをシート状のまま敷くと、作業が格段にしやすくなるでしょう。お皿に盛り付けるときも下に敷けば、お皿にくっつくのを防いでくれます。

食べられるアート「オブアート」にも挑戦!

オブラートに食用のカラーペンで好きな絵や文字を描き、食材に貼り付ける「オブアート(オブラートアート)」も人気です。クッキーやパン、チーズの上などに貼り付けるだけで、お弁当やスイーツが華やかなキャラクターデザインに早変わり。お子さんと一緒に楽しむのもおすすめです。

毎日の料理での活用法

オブラートの活躍の場は、お菓子作りだけではありません。日々の料理にも、その特性を活かすことができます。

その中の一つに、スープやあんかけのとろみ付けがあります。オブラートはでんぷんでできているため、片栗粉やコーンスターチの代わりとして機能するのです。

特に粉末タイプのオブラートであれば、水に溶かす必要がなく、料理に直接振りかけて混ぜるだけで簡単にとろみをつけられます。グルテンフリーなので、小麦アレルギーが気になる方にも嬉しい代替品といえるでしょう。

他にも、ハンバーグのつなぎとしてパン粉の代わりに使う方法もあります。オブラートを加えることで、肉汁を閉じ込めて、よりジューシーでしっとりとした食感に仕上がります。さらに、コンソメやだしの素といった粉末調味料を少量オブラートで包んでスープに投入すれば、自家製の即席だしパックのように使うことも可能です。

オブラート活用のポイント

オブラートを料理やお菓子作りに使う際のキーワードは3つです。

- 包む:べたつきやすいお菓子を扱いやすく、見た目も美しくする。

- 溶かす:料理にとろみやまとまりを加え、食感を向上させる。

- 描く:食べられるアートのキャンバスとしてデコレーションに活用する。

これらの特性を理解することで、活用の幅がぐっと広がります。

使用する上での注意点

このように便利なオブラートですが、使用する際にはいくつか注意したい点も存在します。その特性を理解した上で、上手に活用しましょう。

最大の注意点は、水分と湿気に非常に弱いことです。オブラートは水に触れるとすぐに溶け始めてしまうため、扱う際は手が乾いていることを確認し、作業は手早く行うのがコツです。保管する際も、湿気を避けて必ず密閉容器に入れるようにしてください。

また、とろみ付けに使う場合、一度にたくさん入れるとダマになってしまうことがあります。そのため、少しずつ振り入れながら、素早くかき混ぜることがきれいに仕上げるポイントです。

オブラートを使うときの注意点まとめ

オブラートはデリケートな食材です。以下の点に気をつけてください。

- 湿気を避けて、必ず密閉容器で保管する。

- 水分に触れるとすぐに溶けるため、乾いた手で手早く扱う。

- 加熱する料理に加える際は、ダマにならないよう少量ずつ加える。

まとめ:オブラートが何でできてるかを知って安心して活用しよう

オブラートの主原料は安全なでんぷんで、無味無臭で水に溶けやすい性質から薬の服用に使われます。使い方にはコツがあり、袋型やゼリータイプなど種類も豊富。子供への活用や、料理への意外な応用も可能です。

- オブラートの主原料はじゃがいもなどのでんぷんで、食品由来のため安全性が高い

- 無味無臭で薬の風味を邪魔せず、水に触れるとすぐに溶けて飲みやすい

- でんぷんが持つ親水性という水と相性の良い性質によって素早く溶ける

- 昔は動物性のゼラチンが原料だったが、現在は植物性のでんぷんが主流

- でんぷんを水で溶いて加熱し、薄い膜状に急速乾燥させる製法で作られる

- 湿気に非常に弱いため、必ず乾いた手で扱い、乾燥した場所で保管する

- じゃがいもやとうもろこし等の原料にアレルギーがある場合は注意が必要

- 薬をシートの中央にのせ、空気が入らないように四方を折りたたんで包む

- 破れる原因になる水のつけすぎを防ぐため、スプーンで濡らすのがコツ

- 飲む前に少量の水で口を湿らせておくと、上あごへの貼り付きを防げる

- 少し顎を引いた姿勢を意識し、多めの水と一緒に一気に飲み込むのが良い

- 定番の丸型や簡単な袋型、便利なカップ型など用途に合わせて選ぶと良い

- 味やにおいを効果的に隠せるゼリータイプは、薬が苦手な子供にぴったり

- べたつくお菓子の包装に使ったり、料理のとろみ付けに活用したりできる

- 食用ペンで絵を描くオブアートは、お弁当やスイーツの装飾に大変便利