お弁当の蓋を開けた瞬間、お子さんの「わぁ!」という歓声が聞こえてきそうな、可愛らしいポニョのキャラ弁。作ってみたいけれど、何から手をつけて良いかわからない、難しそうだと感じていませんか?ご安心ください。この記事では、初心者の方でも安心して挑戦できるよう、基本から応用までを丁寧に解説していきます。

まずは、ポニョのキャラ弁作りに最低限必要な道具の確認から、ポニョの顔を作るための食材リスト、そして多くの方が悩みがちなご飯の着色はケチャップかすべきか、それともデコふりを使うべきかといった疑問まで、準備段階の不安を解消します。

さらに、失敗しないための海苔やチーズで作る顔パーツのコツを掴み、お弁当箱への詰め方ひとつでクオリティアップする秘訣もご紹介。これさえ読めば、基本は完璧です。

慣れてきたら、ポニョの妹たちをプチトマトやウインナーで表現したり、海の世界観を演出するおかずのアイデアで、お弁当箱全体をより華やかにしてみましょう。忙しい朝でも簡単時短で作るテクニックや、マンネリ解消につながるそうすけとセットで作るアイデアも満載です。

みんなの作品を参考にインスタで見つけた可愛いポニョ弁当からヒントを得るのも楽しいですよ。さあ、この記事を最後まで読んで、愛情たっぷりなキャラ弁ポニョで子供を笑顔にしましょう。

- 特別な道具を揃えなくても可愛いポニョが作れる

- 初心者でも失敗しない顔パーツ作りの具体的なコツ

- おかずや詰め方の工夫でポニョの世界観を表現できる

- 忙しい朝でも作れる時短術とマンネリ解消のアレンジ法

目次

キャラ弁で人気のポニョ!基本の作り方と必要な材料

- ポニョのキャラ弁作りに最低限必要な道具

- ポニョの顔を作るための食材リスト

- ご飯の着色はケチャップ?それともデコふり?

- 失敗しない!海苔やチーズで作る顔パーツのコツ

- お弁当箱への詰め方ひとつでクオリティアップ

ポニョのキャラ弁作りに最低限必要な道具

ポニョのキャラ弁作りに挑戦したいけれど、「特別な道具をたくさん揃えないといけないのでは…」と心配に思う方もいるかもしれません。しかし、ご安心ください。

実は、多くの専用道具がなくても、ご家庭にある基本的な調理器具だけで十分に可愛いポニョを作ることが可能です。言ってしまえば、ポニョの顔は比較的シンプルなパーツで構成されているため、初心者の方でも挑戦しやすいキャラクターなのです。ここでは、ポニョのキャラ弁作りに最低限必要な道具と、あると便利なアイテムを具体的に紹介していきます。

まずはキッチンにあるものでOK!基本の道具

ポニョのキャラ弁を作るために、特別な道具を慌てて買いに走る必要は必ずしもありません。まずは、ご自身のキッチンにある基本的な道具で十分に対応できます。

具体的には、海苔を切るための清潔な「キッチンバサミ」、ご飯の形を整える際に使う「ラップ」、そしてハムやチーズで服の部分を作るための「包丁」や「ペティナイフ」があれば、ポニョの主要なパーツは作成可能です。これだけでも、十分にポニョらしいお弁当を作ることができるでしょう。

これだけは揃えたい!必須アイテム

多くの道具は必要ありませんが、これだけは持っておくと作業効率が格段に上がり、仕上がりもきれいになるというアイテムがいくつか存在します。もしキャラ弁作りを今後も楽しみたいのであれば、最初に揃えておくことをおすすめします。

ポニョのキャラ弁作りで特に役立つのは、以下の4つの道具です。それぞれの道具が、どのパーツを作る際に活躍するのかを把握しておくと、作業がスムーズに進みます。

| 道具の名前 | ポニョキャラ弁での主な役割 | ワンポイントアドバイス |

|---|---|---|

| キッチンバサミ | 海苔で髪の毛や目、口のパーツを切り出す際に使います。 | 食品専用の清潔なものを用意しましょう。細かい作業がしやすい小さめのものがおすすめです。 |

| ピンセット | 切り出した海苔の細かいパーツをご飯の上に正確に乗せるために使用します。 | お弁当用のデコレーションピンセットが100円ショップでも手に入ります。箸で代用もできますが、格段に作業が楽になります。 |

| ラップ | ご飯を直接触らずに、ポニョの丸い顔の形をきれいに整えることができます。 | 少し大きめにカットして使うと、ご飯を包み込みやすく、形を整える作業がスムーズに進みます。 |

| ナイフ / 包丁 | ハムやチーズを使って、ポニョの赤い服や妹たちの体の部分を作る際にカットします。 | 細かい曲線は、刃先が小さいペティナイフを使うときれいに仕上がります。 |

あると表現の幅が広がる便利グッズ

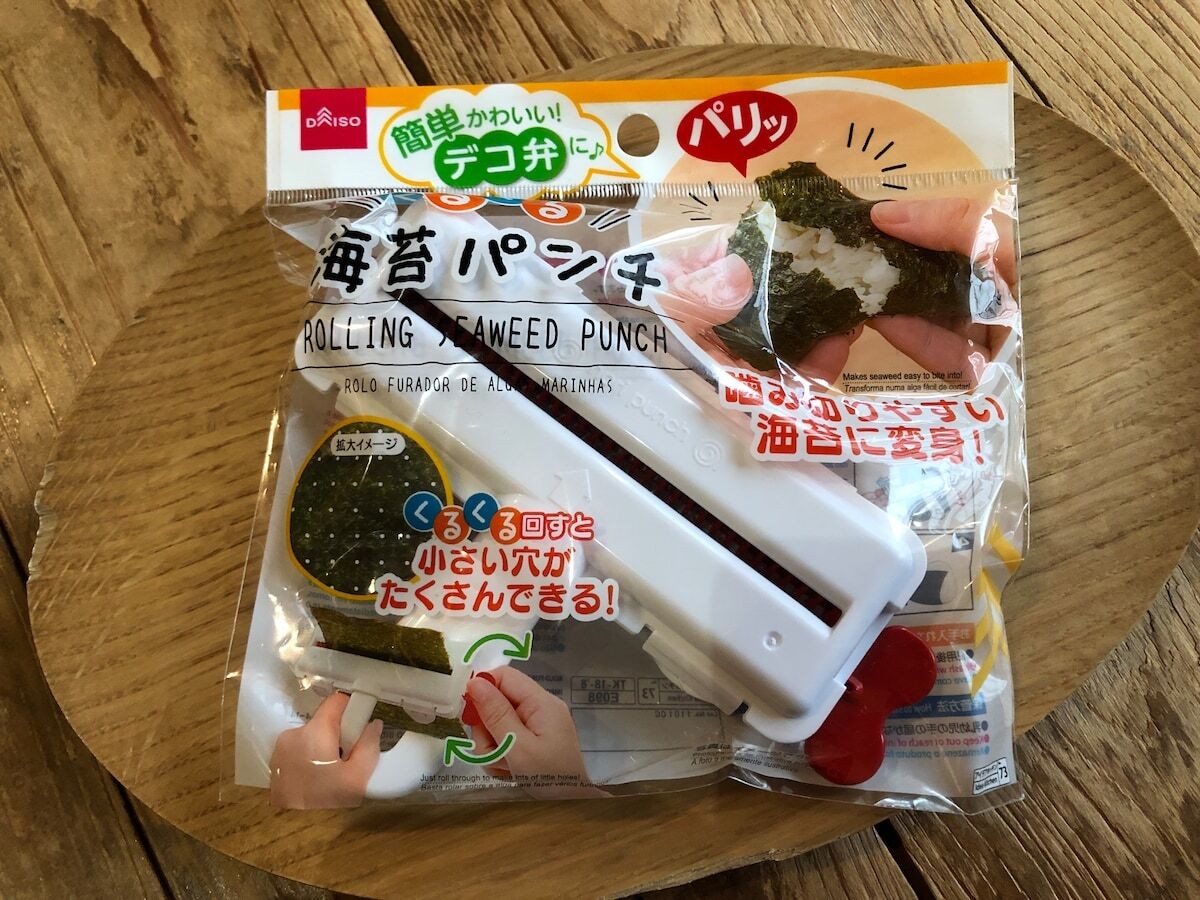

最低限の道具に加えて、もしもう少しこだわりたい場合は、いくつか便利なグッズを追加するのも良い選択です。例えば、海苔パンチがあれば、均一で綺麗な丸い目を簡単に作れます。表情のバリエーションも増やせるため、一つ持っていると重宝するでしょう。また、大きさの違うストローは、チーズやハムを丸く抜くのに役立ち、ポニョの可愛らしい頬の表現などに活用できます。

これらは必須ではありませんが、お弁当のクオリティを一段と高めてくれるアイテムと言えるでしょう。

道具の衛生管理は徹底しましょう

キャラ弁作りで使うハサミやピンセットは、食品に直接触れるものです。そのため、必ず使用前にはしっかりと洗浄・消毒を行い、清潔な状態で保管することを心がけてください。

特に、普段工作で使っている文房具のハサミなどを代用するのは避け、必ず食品専用のものを用意することをおすすめします。食中毒などを防ぐためにも、衛生管理は最も重要なポイントです。

道具は100円ショップを賢く活用!

ここで紹介したキャラ弁作りに必要な道具の多くは、100円ショップで手軽に揃えることができます。海苔パンチや可愛いピック、デザインされたキッチンバサミなど、様々な便利グッズが見つかるでしょう。

いきなり高価なものを揃えるのではなく、まずは100円ショップで基本的なアイテムを試してみて、自分にとって本当に必要なものを見極めるのが賢い方法です。

このように、ポニョのキャラ弁は高価で特別な道具がなくても作ることが可能です。まずはキッチンにあるハサミやラップから始めてみてはいかがでしょうか。そこから少しずつ便利な道具を足していくことで、さらに作る楽しみが広がっていきます。

ポニョの顔を作るための食材リスト

「崖の上のポニョ」のキャラ弁を作ってみたいけれど、どんな食材を揃えれば良いか迷っていませんか。実は、ポニョの顔はスーパーで手軽に手に入る身近な食材で再現可能です。特別な材料はほとんど必要ありませんので、キャラ弁初心者の方でも安心して挑戦できます。

この記事では、ポニョの特徴的な顔のパーツごとに、必要な食材を具体的にリストアップしてご紹介します。これを読めば、買い物リストを片手に迷うことなく、ポニョのキャラ弁作りに必要な準備が整うでしょう。

ポニョの各パーツに必要な基本食材

それでは、ポニョの顔を構成するパーツごとに、推奨される基本的な食材を見ていきましょう。多くの食材は、普段の料理で使うものばかりです。

ポニョの顔を作るための基本食材リスト

- 顔のベース(オレンジ色のごはん):ごはん、ケチャップ、鮭フレーク、めんつゆ など

- 髪の毛(赤い部分):カニカマ、ハム

- 目・口(黒い部分):焼き海苔

- 白目(白い部分):スライスチーズ、はんぺん

- ほっぺ(ピンクの丸):ケチャップ

ポニョの顔のベースとなるオレンジ色のごはんは、ケチャップライスが最も手軽です。ただ、ケチャップの水分でごはんがべちゃっとなりやすいので、フライパンで軽く炒めて水分を飛ばすと扱いやすくなります。他にも、鮭フレークを混ぜ込んだり、醤油やめんつゆを少し加えたりする方法で色を調整することも可能です。

そして、ポニョの最大の特徴である赤い髪の毛は、カニカマの赤い部分を丁寧に剥がして使うと、原作の雰囲気にぐっと近づきます。少し手間がかかりますが、この工程が完成度を大きく左右するポイントとなります。

食材の代用案と選び方のコツ

もし基本の食材が手元になかったり、アレルギーが心配だったりする場合でも、他の食材で代用ができます。いくつかの代替案を知っておくと、より気軽にキャラ弁作りを楽しめるようになるでしょう。

ここでは、パーツごとに考えられる代替食材の例をまとめてみました。

| パーツ | 基本の食材 | 代替案 |

|---|---|---|

| 顔のベース | ケチャップライス | 鮭フレークごはん、デコふり(オレンジ)、パプリカパウダーを混ぜたごはん |

| 髪の毛 | カニカマ(赤い部分) | ハム、赤ウインナーの皮、スライスした赤パプリカ |

| 白目 | スライスチーズ | はんぺんの薄切り、かまぼこ(白い部分)、うずらの卵の白身 |

| ほっぺ | ケチャップ | ハムや魚肉ソーセージを丸く抜いたもの |

例えば、カニカマを剥がす作業が少し面倒に感じる場合は、ハムを髪の毛の形にカットして代用しても可愛らしい仕上がりになります。また、チーズが苦手なお子さんには、はんぺんやかまぼこで白目を作るという選択肢もあります。このように、ご家庭にある食材や食べる人の好みに合わせて、柔軟にアレンジしてみてください。

アレルギーに関するご注意

キャラ弁に使用する食材は、食べる方のアレルギー情報を必ず確認してください。特に、カニカマにはカニが含まれていなくても卵白や小麦が使われていることがあります。また、スライスチーズは乳製品、ハムは豚肉などのアレルゲンを含んでいるため、代替食材を選ぶ際も成分表示をよく確認することが重要です。

食材以外にあると便利な道具

食材ではありませんが、ポニョの細かいパーツをきれいに作るために、いくつか持っていると便利な道具があります。これらがなくても作成は可能ですが、作業効率と仕上がりの美しさが格段に向上します。

キャラ弁作りの三種の神器

- 海苔パンチ:目や口のパーツを簡単かつ均一に抜くことができます。さまざまな表情のパンチがあると表現の幅が広がります。

- デザインナイフやカッター:チーズやハムなどを細かい形に切り抜く際に非常に役立ちます。普通の包丁よりも精密な作業が可能です。

- ピンセット:海苔やチーズといった小さなパーツを正確な位置に配置するのに欠かせません。衛生面に配慮し、食品用のものを使用しましょう。

特に、ポニョのくりっとした丸い目を海苔で表現するのは、ハサミだけだと意外と難しいものです。100円ショップなどでも手に入る顔パーツ用の海苔パンチが一つあるだけで、作業時間が大幅に短縮され、ストレスなく作れるようになります。

ご飯の着色はケチャップ?それともデコふり?

「崖の上のポニョ」のキャラ弁は、その愛らしい見た目から子どもたちに大人気です。中でも特徴的なのが、ポニョの顔や体の部分に使われるオレンジ色の温かみのあるご飯ではないでしょうか。この色を出すために、多くの方が「ケチャップ」を使うか、それとも市販の「デコレーションふりかけ(デコふり)」を使うかで悩むようです。

結論からお伝えすると、どちらの方法にもそれぞれ良い点があり、一概にどちらが優れているとは言えません。大切なのは、それぞれの特徴を理解し、作りたいお弁当のイメージや食べるお子さんの好みに合わせて使い分けることです。

ここでは、ケチャップとデコふり、それぞれのメリット・デメリットや作り方のコツを詳しく比較しながら解説していきます。この記事を読めば、あなたの作りたいポニョにぴったりの着色方法が見つかるはずです。

手軽さNo.1!王道の「ケチャップ」で着色する方法

まずご紹介するのは、多くのご家庭の冷蔵庫に常備されているであろう「ケチャップ」を使った方法です。思い立った時にすぐ作れる手軽さが最大の魅力と言えるでしょう。

ケチャップを使う一番のメリットは、自然な風味と優しいオレンジ色に仕上がることです。ほんのり甘酸っぱいケチャップ味は、多くのお子さんが好きな味付けではないでしょうか。また、材料費を抑えられる点も嬉しいポイントになります。

ただし、ケチャップには水分が多く含まれているため、そのままご飯に混ぜてしまうと、ご飯がべちゃっとしてしまいがちです。これが、形を作るキャラ弁にとっては大きな悩みどころとなります。

ケチャップで着色する際は、フライパンで軽く炒めて水分を飛ばすのが成功の秘訣です。ケチャップを少量フライパンに入れ、弱火で加熱しながら練るように混ぜていると、余分な水分が蒸発して少し固めのペースト状になります。これを温かいご飯に混ぜ込むことで、べたつきを抑え、色も味も濃縮された美味しいケチャップライスが完成します。

このようにひと手間加えることで、ケチャップのデメリットを解消し、扱いやすいご飯を用意できます。

発色の良さと手軽さが魅力!「デコふり」で着色する方法

次にご紹介するのは、キャラ弁作りで近年人気が高まっている「デコレーションふりかけ」、通称「デコふり」です。スーパーのお弁当用品売り場や100円ショップなどで手軽に購入できます。

デコふりの最大のメリットは、なんといっても発色の良さと手軽さでしょう。ご飯にさっと混ぜるだけで、誰でも簡単に、ムラなく均一で鮮やかな色のついたご飯を作ることが可能です。時間がない朝でも、失敗なく綺麗な色のポニョが作れるのは、とても心強い存在です。

また、ふりかけなので味も美味しく調整されており、お子さんが喜ぶ味わいになっています。ケチャップのように水分を飛ばす手間もかからず、キャラ弁初心者の方には特におすすめの方法です。

一方で、デメリットとしては、購入する手間とコストがかかる点が挙げられます。また、製品によっては着色料などの添加物が気になるという方もいらっしゃるかもしれません。

デコふりには様々な種類があり、商品によって原材料やアレルギー物質が異なります。お子さんが食べるものですので、購入の際は必ずパッケージの成分表示を確認するようにしてください。各メーカーの公式サイトでも詳しい情報が公開されている場合があります。

【比較表】ケチャップとデコふり、どっちを選ぶ?

ここまでご紹介したケチャップとデコふりの特徴を、分かりやすく表にまとめてみました。どちらの方法を選ぶか迷った際の参考にしてください。

| 比較項目 | ケチャップ | デコふり |

|---|---|---|

| 発色の良さ | 自然なオレンジ色 | 鮮やかで均一な色 |

| 味 | なじみのあるケチャップ味 | 商品による(さけ風味など) |

| 手軽さ | 水分を飛ばす手間が必要 | ご飯に混ぜるだけで簡単 |

| 調整のしやすさ | 量の加減で味や色の濃さを調整しやすい | 味や色が固定されている |

| コスト | 安価(家庭にあるもので済む) | 購入費用がかかる |

| 注意点 | べちゃつきやすいので水分を飛ばす工夫が必要 | 購入の手間、成分の確認が必要 |

ケチャップやデコふり以外にも、ポニョのオレンジ色を表現する方法はあります。

- 鮭フレーク:細かくほぐした鮭フレークを混ぜ込むと、自然なピンクオレンジ色になります。栄養価もアップします。

- 桜でんぶ:甘みのある優しいピンク色になります。ポニョの妹たちを表現するのに使うのも可愛いかもしれません。

- パプリカパウダー:少量混ぜ込むことで、風味をあまり変えずにオレンジ色を付けることが可能です。入れすぎると少し苦味が出るので注意しましょう。

これらの方法も選択肢の一つとして覚えておくと、キャラ弁作りの幅がさらに広がります。

いかがでしたでしょうか。

このように考えると、手軽さやコストを重視し、自然な味わいを求めるならケチャップが向いています。一方で、時間がない時や、とにかく綺麗で鮮やかな発色を優先したい場合はデコふりが非常に便利です。

どちらか一方に絞る必要はありません。例えば、普段のお弁当にはケチャップを使い、運動会や遠足といった特別な日にはデコふりで華やかに仕上げる、といった使い分けも素敵な方法です。

それぞれの長所と短所を理解した上で、あなたにとって最適な方法を選び、愛情たっぷりの可愛いポニョのキャラ弁作りを楽しんでくださいね。

失敗しない!海苔やチーズで作る顔パーツのコツ

「崖の上のポニョ」のキャラ弁、挑戦してみたいけれど「顔のパーツが細かくて難しそう…」と諦めていませんか。確かに、キャラクターの命とも言える顔作りは、キャラ弁の中でも特に難しい工程です。しかし、いくつかの簡単なコツさえ知っていれば、初心者の方でも驚くほど可愛らしいポニョのお弁当を完成させることが可能になります。

この記事では、多くの人がつまずきがちな海苔やチーズを使った顔パーツ作りに焦点を当てます。失敗しないための具体的な方法や、作業がぐっと楽になる裏技を詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。

まずは道具から!作業効率を上げる基本ツール

細かいパーツをストレスなく作るためには、適切な道具を揃えることが成功への一番の近道です。なぜなら、普段使っている包丁や箸だけでは、海苔やチーズといった繊細な食材をきれいに切り出すのは至難の業だからです。

最低限揃えておきたいのは、以下の3つです。

- デザインナイフ or カッター: 先が細く、細かい線をきれいにカットできます。

- 眉毛ハサミ: 小さなカーブが海苔の曲線カットに最適です。もちろん、清潔な食品用のものを用意しましょう。

- ピンセット: 小さなパーツを傷つけずに掴み、正確に配置するために欠かせません。

これらの道具は100円ショップなどでも手軽に入手できるものばかりです。さらに、海苔を特定の形に抜ける「クラフトパンチ」や、チーズの目をくり抜くのに便利な「ストロー」などもあれば、作業が格段に楽になります。

食材別!パーツを綺麗に作る下準備のコツ

道具が揃ったら、次は食材の下準備に取り掛かります。特に海苔とチーズは、それぞれの特性を理解してひと手間加えるだけで、扱いやすさが全く違ってくるでしょう。

海苔が縮まない!破れない!魔法のテクニック

海苔のカットでよくある失敗が、「切っている途中で破れてしまった」「ご飯に乗せたら湿気で縮んで形が変わってしまった」というものです。これを防ぐ最も効果的な方法は、スライスチーズの上に海苔を貼り付けてからカットするというテクニック。

チーズが台紙の役割を果たし、海苔が安定するため、デザインナイフでも非常に切りやすくなります。ポニョの目や髪の毛など、少し大きめのパーツを作る際に特におすすめです。

チーズが崩れない!綺麗に型抜きする裏技

ポニョの白い目を作るのに欠かせないスライスチーズ。しかし、柔らかくてフィルムや型にくっつきやすいのが難点です。チーズをきれいに扱うコツは、作業の直前まで冷蔵庫でしっかりと冷やしておくことです。冷えて固くなることで、ベタつきが抑えられ、型抜きやカットがスムーズに進みます。

また、型抜きをする際には、チーズの上にクッキングシートを一枚かぶせ、その上から型を押し付けると、型にチーズがくっつくのを防げて、より綺麗な形でくり抜くことが可能です。

| 食材 | 扱う際のポイント | 向いているパーツ |

|---|---|---|

| 海苔 | スライスチーズに貼り付けてからカットすると安定する。 | 目、髪の毛、口 |

| スライスチーズ | よく冷やしてから作業する。クッキングシートを挟んで型抜きする。 | 目の白目部分 |

| ハム | 茹でるか焼くかして火を通してから使う。 | 頬のピンク色、リボン |

緊張の一瞬!パーツ配置で失敗しないために

パーツがすべて完成したら、いよいよお弁当のご飯の上に配置していきます。この最終工程で焦ってしまうと、せっかくきれいに作ったパーツが台無しになることもあります。

そこでおすすめしたいのが、いきなりご飯に乗せず、一度シミュレーションを行うことです。お弁当箱のフタや別のお皿の上などで、完成したパーツを並べて顔のバランスを確認します。ポニョの場合は、少し離れ気味の大きな丸い目が特徴なので、目の位置を最初に決めると全体のバランスが取りやすくなるでしょう。

位置が決まったら、ピンセットを使って一つずつ慎重に乗せていきます。パーツがずれるのが心配な場合は、接着剤代わりに爪楊枝の先でごく少量のマヨネーズをパーツの裏に塗ると、ご飯にしっかりと固定できます。

お弁当箱への詰め方ひとつでクオリティアップ

ポニョのパーツが上手に作れたとしても、お弁当箱への詰め方ひとつで、その仕上がりは大きく変わってしまいます。むしろ、キャラ弁の最終的なクオリティは「詰め方」で決まると言っても過言ではありません。ここでは、作ったポニ-ョのキャラ弁を、より魅力的に、そして崩れにくく仕上げるための詰め方のコツをご紹介します。

お弁当は持ち運ぶ際に揺れるため、おかずが片寄ってしまうことがあります。だからこそ、正しい順番で隙間なく詰める技術が、美しい見た目を保つ秘訣となるのです。

詰める時の基本!3つのステップ

キャラ弁を美しく詰めるには、基本的な順番を守ることが大切です。この手順を踏むことで、おかずの配置が決めやすくなり、バランスの良いお弁当に仕上がります。

まず、お弁当箱の半分ほどに主食であるごはんを詰めていきましょう。ポニョを乗せる土台となる部分ですね。このとき、後から詰めるおかずの高さを考え、ごはんの量を調整するのがポイントです。

次に、形の大きい、メインとなるおかずから配置します。例えば、唐揚げやハンバーグ、卵焼きなどがこれにあたります。大きいものを先に場所決めすることで、お弁当全体の骨格が出来上がります。

そして最後に、できた隙間を埋めるように小さなおかずを詰めていきます。ブロッコリーやミニトマト、星形のポテトなどを活用して、彩りを加えながら隙間をなくしていく作業です。このひと手間が、お弁当の崩れを防ぎ、見た目の完成度を格段に上げてくれます。

- ステップ1: ごはん(主食)を詰める

- ステップ2: 大きなおかず(主菜)を配置する

- ステップ3: 小さなおかずで隙間を埋める

この順番を意識するだけで、誰でも簡単に見栄えの良いお弁当が作れます。

ポニョの世界観を演出する詰め方のコツ

ポニョのキャラ弁の魅力を最大限に引き出すためには、物語の世界観をお弁当箱の中に表現することが欠かせません。

最も効果的なのは、「海」を演出することです。例えば、青いシリコンカップやワックスペーパーを敷くと、簡単に海の中のような雰囲気が出せます。また、ごはんに青いデコふりを混ぜて水面を表現したり、チーズやハムを魚の形に抜いて散りばめたりするのも素敵なアイデアでしょう。

一方で、ポニョが崖の上にいたシーンを再現するのも面白いかもしれません。その場合は、レタスやブロッコリーを背景に使い、緑豊かな丘を表現します。茶色いそぼろご飯などで地面を作ると、よりリアルな情景が浮かび上がってくるでしょう。

お弁当が崩れないためのプロの技

お昼にお弁当箱のフタを開けたとき、ポニョの顔が崩れていたら悲しいですよね。そうならないために、持ち運びの揺れに負けない詰め方の工夫も必要です。

繰り返しますが、最も重要なのは「隙間を作らないこと」です。おかず同士が支え合うことで、それぞれが固定されて動きにくくなります。ブロッコリーや枝豆、チーズなどで徹底的に隙間を埋めてください。

また、細かいパーツが取れてしまいそうな場合は、乾燥パスタを短く折って刺し、固定する方法がおすすめです。パスタは食べる頃にはおかずの水分を吸って柔らかくなるため、そのまま食べられます。ピックを使うよりも安全性が高いと言えるでしょう。

このように、お弁当の詰め方にはいくつかのコツがあります。キャラクターを作ることだけに集中するのではなく、最後の仕上げである「詰め方」までこだわることで、お子さまが喜ぶ最高のポニョ弁当が完成するのです。

ポニョのキャラ弁を彩るおかずとアレンジアイデア

- ポニョの妹たちをプチトマトやウインナーで表現

- 海の世界観を演出するおかずのアイデア

- 忙しい朝でも簡単!時短で作るテクニック

- マンネリ解消!そうすけとセットで作るアイデア

- みんなの作品を参考に!インスタで見つけた可愛いポニョ弁当

ポニョの妹たちをプチトマトやウインナーで表現

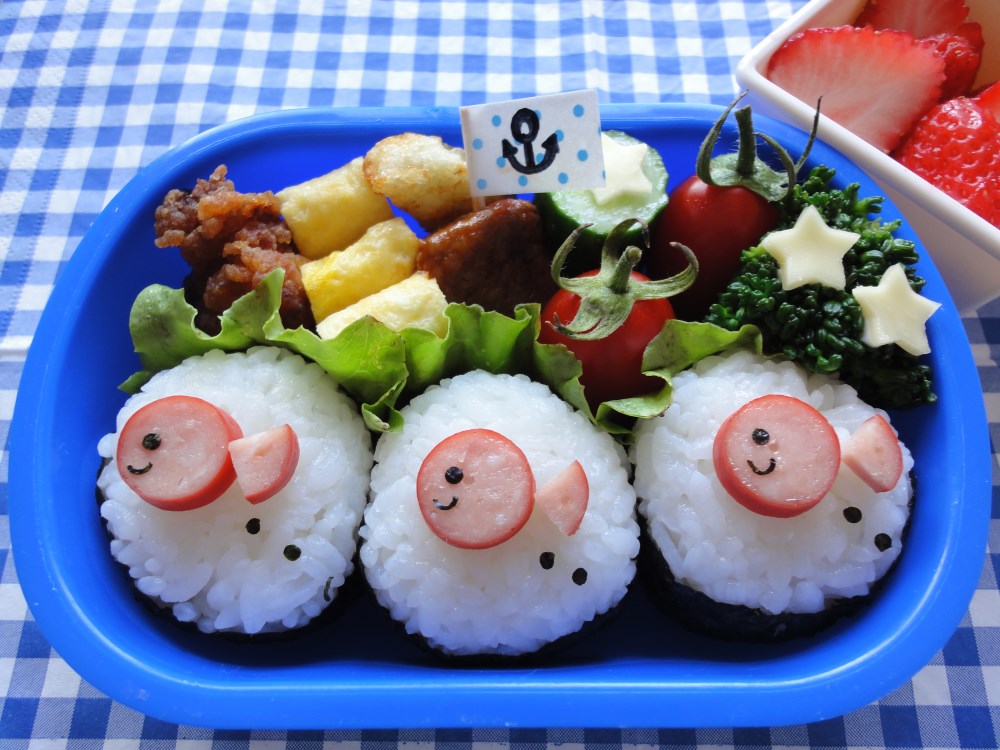

ポニョのキャラ弁は、メインキャラクターであるポニョ自身を作ろうとすると、顔のパーツが多くて少し難易度が高いと感じるかもしれません。しかし、物語を彩る愛らしい脇役、ポニョの妹たちであれば、キャラ弁初心者の方でも驚くほど簡単に、そして可愛らしく表現することが可能です。

ここでは、お弁当の定番食材であるプチトマトやウインナーを使って、ポニョの妹たちを再現する方法をご紹介します。これらの食材は、お弁当の彩りを豊かにするだけでなく、ちょっとした隙間を埋めるのにもぴったりなため、覚えておくと非常に便利でしょう。

プチトマトで作る!基本のポニョの妹たち

最も手軽で見た目もそっくりに仕上がるのが、プチトマトを使った方法です。プチトマトの丸い形と鮮やかな赤色が、まるで海の中を元気に泳ぐ妹たちの姿を連想させます。

理由は、なんといってもその手軽さにあります。食材を切ったり形を整えたりする手間がほとんどなく、パーツを貼り付けるだけで完成するため、忙しい朝でもさっと作れるのが嬉しいポイントです。

具体的な作り方はとてもシンプルです。

【プチトマト版・妹たちの作り方】

- 用意するもの:プチトマト、スライスチーズ、海苔、マヨネーズ(接着用)

- 手順1:プチトマトを洗い、ヘタを取ります。

- 手順2:スライスチーズをストローや丸い型抜きで抜いて、白目の部分を作ります。

- 手順3:海苔を海苔パンチで抜くか、ハサミで小さく切って黒目を作ります。

- 手順4:チーズの上に海苔を乗せ、少量のマヨネーズを付けてプチトマトに貼り付ければ完成です。

ブロッコリーやレタスの上にちょこんと乗せると、海の中の雰囲気が出てより一層可愛らしく見えます。

ウインナーで作る!アレンジ版の妹たち

プチトマトがない場合や、少し違った食感を楽しみたい時には、赤ウインナーを使ったアレンジもおすすめです。ウインナーを加工することで、魚らしいフォルムを表現できます。

こちらも調理は簡単で、お弁当の定番おかずであるウインナーが、ひと手間加えるだけで愛らしいキャラクターに変身します。炒めたり茹でたりすることで、香ばしさやプリっとした食感が加わるのも魅力の一つでしょう。

作り方の手順は以下の通りです。

【ウインナー版・妹たちの作り方】

- 用意するもの:赤ウインナー、スライスチーズ、海苔、マヨネーズ(接着用)

- 手順1:赤ウインナーを縦半分に切ります。

- 手順2:片方の端に、尾びれに見えるように2~3本切り込みを入れます。

- 手順3:フライパンで焼くか、お湯で茹でます。加熱することで切り込みが開き、尾びれらしくなります。

- 手順4:粗熱が取れたら、プチトマト版と同様にチーズと海苔で作った目を貼り付けます。

他にも、魚肉ソーセージを輪切りにして作る方法もあります。食材のバリエーションを増やすことで、お子様も飽きずに楽しんでくれるはずです。

| 食材 | 作りやすさ | 特徴 |

|---|---|---|

| プチトマト | ★★★★★ | 加熱不要で最も手軽。鮮やかな色合いがお弁当のアクセントになる。 |

| 赤ウインナー | ★★★★☆ | 加熱調理が必要。尾びれの形を作ることで、より魚らしい見た目になる。 |

| 魚肉ソーセージ | ★★★★☆ | 輪切りにして使用。ピンク色が可愛らしく、柔らかいので子どもも食べやすい。 |

【キャラ弁を作る際の注意点】

特に気温が高くなる季節は、食中毒に注意が必要です。食材に直接手で触れる作業が多いため、調理前には必ず手を洗い、清潔な調理器具を使用してください。

チーズやマヨネーズといった食材は傷みやすいので、お弁当には必ず保冷剤を添えるようにしましょう。また、作ったお弁当は涼しい場所に保管し、できるだけ早く食べてもらうことが大切です。

このように、身近な食材に少し工夫を加えるだけで、お弁当箱の中にポニョの世界観を広げることができます。お弁当を開けた瞬間の、お子様の喜ぶ顔を思い浮かべながら、ぜひ楽しみながら作ってみてください。

海の世界観を演出するおかずのアイデア

ポニョのキャラ弁が完成したら、次はその周りを彩る「おかず」選びが大切です。お弁当箱全体で物語の世界観を表現できれば、お子様の喜びも一層深まるでしょう。メインのポニョを引き立て、お弁当箱の中に広がる海の世界を演出するためのおかずアイデアを、具体的な作り方のポイントとあわせてご紹介します。

青色を使って「海」や「水」を表現する

お弁当に青色を取り入れると、一目で海の雰囲気を演出できます。なぜなら、青は海や空を象徴する色であり、ポニョが元気に泳ぐ世界観を視覚的に伝えやすいからです。

例えば、市販のデコレーションふりかけ(青色)をご飯に混ぜ込むだけで、お弁当箱の底に海を広げることが可能です。他にも、かき氷のブルーハワイシロップを混ぜて作る寒天ゼリーは、キラキラとした水面のように見え、デザートとしても楽しめます。

自然な食材で青色を表現する方法

食用色素に抵抗がある場合は、自然の食材で色付けするのも一つの方法です。例えば、紫キャベツを煮出した汁に、レモン汁や少量のお酢を加えると、きれいな青紫色に変化します。この液体に、茹でたうずらの卵やはんぺんを漬け込むと、ほんのり青みがかったおかずが完成します。自然な色合いが、お弁当に優しさを加えてくれるでしょう。

おなじみのおかずを「海の生き物」に変身させる

キャラ弁の楽しさは、いつものおかずが可愛いキャラクターに変身するところにあります。少しの工夫で、お弁当箱の中が賑やかな水族館のようになるでしょう。

代表的なのは「タコさんウインナー」ですが、切り込みの入れ方を変えれば「カニさん」にもなります。また、カニカマはその赤い色と繊維質な形状を活かせば、カニの足や熱帯魚のヒレを表現するのに最適です。ちくわの穴に枝豆を詰め、片方に切り込みを入れて広げれば、可愛らしいクラゲに早変わりします。

このように、お弁当の定番食材を海の仲間たちに見立てることで、物語性が生まれてきます。

海の生き物アイデアまとめ

お子さんと一緒に「次は何の生き物にする?」と相談しながら作るのも楽しい時間になります。以下の表を参考に、ぜひ挑戦してみてください。

| 使用する食材 | モチーフになる生き物 | ワンポイントアドバイス |

|---|---|---|

| 赤ウインナー | タコ、カニ | 黒ゴマで目を付けると表情が豊かになります。 |

| カニカマ | カニ、熱帯魚 | 細かく裂いて貼り付けたり、型で抜いたりと応用が利きます。 |

| ちくわ | クラゲ、イソギンチャク | 穴にコーンや枝豆を詰めると彩りも良くなります。 |

| ボイルエビ | ポニョの妹たち | 殻をむいて並べるだけで、可愛らしい妹たちの群れを再現できます。 |

野菜や小物で「海の中の風景」をデコレーション

主役のポニョや海の生き物だけでなく、背景となる「海の中の風景」をしっかり作ることで、お弁当全体の完成度を格段に高めることが可能です。

例えば、茹でたブロッコリーは、その形が海の中の岩やサンゴ礁に見えます。お弁当の隙間を埋めるのにも役立ち、緑色が彩りのアクセントにもなるでしょう。

また、ニンジンやパプリカ、スライスチーズなどを星の型で抜けば「ヒトデ」に、小さな丸い型で抜けば「泡」を表現できます。特に、ぶぶあられを散らすと、キラキラとした光の粒や小さな泡のように見えて、幻想的な雰囲気を加えることが可能です。

キャラ弁作りの注意点

特に夏場など気温が高い時期は、チーズやカニカマ、ハムといった食材は傷みやすい傾向があります。お弁当には必ず保冷剤を添え、できるだけ涼しい場所で保管するようにしてください。

また、細かい作業が多くなるため、野菜の型抜きや下茹でなどの下準備は前日の夜に済ませておくと、朝の時間を有効に活用できます。

忙しい朝でも簡単!時短で作るテクニック

「キャラ弁は時間がかかって大変」というイメージをお持ちではありませんか。しかし、いくつかのポイントを押さえることで、忙しい朝の負担を大幅に減らしながら、お子さんが喜ぶ可愛いポニョのキャラ弁を完成させることが可能です。

ここでは、キャラ弁作りを楽にするための「時短テクニック」を具体的に解説していきます。その理由は、朝の作業をできるだけ減らし、効率化することがキャラ弁作りを楽しく続けるための鍵となるからです。

例えば、前日の夜に少しだけ準備を進めておいたり、便利なアイテムを上手に活用したりするだけで、当日の朝は盛り付けるだけ、という状態に近づけることもできます。

- 原則1:前日の夜に「下ごしらえ」を済ませておく

- 原則2:100円ショップなどで手に入る「便利グッズ」をフル活用する

- 原則3:「市販品」や「冷凍食品」を上手に取り入れる

前日の夜にできる「下ごしらえ」を最大限に活用

キャラ弁作りで最も時間がかかる工程の一つが、細かいパーツの準備や食材のカットです。これらの作業を前日の夜に済ませておくだけで、当日の朝の作業が劇的に楽になります。

具体的には、以下のような準備を夜のうちに進めておくと良いでしょう。

- 野菜のカットや加熱:ブロッコリーを小房に分けて茹でておく、にんじんを星形などの型で抜いておく、など。

- パーツの型抜き:ポニョの髪の毛に使うハムや、飾りに使うチーズなどをキャラクターの形に抜いておきます。

- 海苔のカット:ポニョの目や口といった細かい海苔パーツは、時間がかかる上に集中力も必要です。これも夜のうちにカットしておきましょう。

カットした食材は、それぞれ乾燥しないようにラップでぴったりと包んだり、小さな密閉容器に入れたりして冷蔵庫で保存してください。こうしておけば、朝はお弁当箱に詰めるだけなので、心にも時間にもゆとりが生まれます。

時短を叶える!頼れるお助けグッズ

最近では、キャラ弁作りをサポートしてくれる便利なグッズが100円ショップなどでも手軽に手に入ります。これらを活用しない手はありません。不器用さんでも、まるでプロが作ったかのような仕上がりになり、何より作業時間を大幅に短縮できます。

例えば、ポニョのキャラ弁で特に役立つのが「海苔パンチ」です。顔のパーツ用に販売されているものを使えば、ハサミで苦労して切っていた目や口が、一瞬で綺麗に出来上がります。他にも、様々な形の「野菜の型抜き」や、ご飯を簡単にキャラクターの形にできる「ごはん型」なども非常に便利です。

また、おかずを仕切るシリコンカップや、彩りを添える可愛いデザインのピックも、お弁当全体のクオリティを手軽に上げてくれる優秀なアイテムと言えるでしょう。

| おすすめグッズ | 主な役割 | 時短効果 |

|---|---|---|

| 海苔パンチ | 目・口など細かい海苔パーツの作成 | ★★★★★ |

| 野菜・ハム用の型抜き | にんじん、チーズなどを可愛い形に | ★★★★☆ |

| おかずピック | 刺すだけでお弁当が華やかに | ★★★☆☆ |

| カラフルなおかずカップ | 彩りを加え、味移りを防ぐ | ★★★☆☆ |

市販品や冷凍食品を上手に取り入れよう

すべてのおかずを手作りしようとすると、どうしても時間がかかってしまいます。そこで、市販のお惣菜や冷凍食品を上手に活用するのも、大切な時短テクニックの一つです。

ポニョは海の子なので、お魚の形をしたソーセージや、髪の毛の表現に使えるカニカマなどは、世界観にぴったり合うためおすすめです。メインのおかずには、お子さんに人気のミートボールやミニハンバーグの冷凍食品を使えば、調理の手間が省けます。

このように、手作りするものと市販品をうまく組み合わせることで、無理なくキャラ弁作りを続けることができます。完璧を目指すのではなく、「これならできそう」という気軽な気持ちで挑戦してみましょう。

マンネリ解消!そうすけとセットで作るアイデア

ポニョのキャラ弁はとても可愛らしく人気ですが、何度も作っていると「なんだかいつも同じような仕上がりになってしまう…」と感じることはありませんか。お弁当のマンネリ化は、多くのママやパパが抱える悩みのひとつです。そこで今回は、ポニョの隣に主人公のそうすけを登場させることで、お弁当をさらに魅力的にするアイデアをご紹介します。

そうすけをセットで加えるだけで、お弁当箱の中に『崖の上のポニョ』の温かい物語が広がり、お子さんの喜びも一層大きくなるでしょう。この記事では、初心者の方でも挑戦しやすいそうすけの作り方から、物語のワンシーンを再現するレイアウトのコツまで、詳しく解説していきます。

そうすけを主役にしたキャラ弁の魅力

ポニョのキャラ弁にそうすけを加える一番の魅力は、なんといってもお弁当にストーリー性が生まれることです。ポニョとそうすけが仲良く並んでいるだけで、映画の心温まるシーンが思い浮かびます。このように言うと難しく聞こえるかもしれませんが、二人がいるだけでお弁当全体の完成度がぐっと高まるのです。

また、彩りの面でも大きなメリットがあります。ポニョのピンクや赤に、そうすけの服の黄色やズボンの紺色が加わることで、お弁当がより一層カラフルで華やかな印象に仕上がります。使う食材の種類も自然と増えるため、栄養バランスの向上にも繋がるでしょう。

初心者でも安心!そうすけの基本パーツと作り方

それでは、具体的なそうすけの作り方を見ていきましょう。ここでは、比較的手に入りやすい食材を使った基本的なパーツの作り方を紹介します。

| パーツ | おすすめの食材 | 作り方のポイント |

|---|---|---|

| 顔・手 | ごはん、スライスチーズ | ラップを使って丸く握り、土台を作ります。細かい部分はスライスチーズを型抜きすると綺麗に仕上がります。 |

| 髪の毛 | 醤油を混ぜたおかか、鶏そぼろ | 醤油で色付けしたおかかを乗せると、そうすけらしい髪型を再現しやすいです。しっとりさせるのがコツです。 |

| 目・口 | 海苔 | 海苔パンチやハサミを使って細かくカットします。配置するときはピンセットがあると非常に便利です。 |

| 服(黄色) | 薄焼き卵、チェダースライスチーズ | 薄焼き卵を服の形にカットして乗せます。チェダーチーズを使えば、より鮮やかな黄色を表現できます。 |

| ズボン(紺) | 海苔、なすの漬物 | 海苔をズボンの形に切って貼り付けます。もし色合いにこだわりたい場合は、なすの漬物の皮を薄く剥いて使うのも一つの手です。 |

時短のコツは「前日準備」

キャラを2体作るのは時間がかかるため、前日の夜に海苔のカットや薄焼き卵の作成を済ませておくと、朝の作業が格段に楽になります。パーツをそれぞれラップに包んで冷蔵庫で保管しておきましょう。

物語を再現!レイアウトアイデア集

ポニョとそうすけが完成したら、次はお弁当箱への配置です。ただ並べるだけでなく、少し工夫を加えるだけで、物語のワンシーンを切り取ったような素敵なキャラ弁になります。

例えば、そうすけが緑のバケツを持っているシーンを再現するのも良いでしょう。バケツはきゅうりをくり抜いたり、ブロッコリーの芯を茹でて作ったりできます。その中に小さなポニョ(ミニトマトや魚肉ソーセージで表現)を入れれば、二人の出会いの場面が完成します。

他にも、卵焼きやウインナーで作ったポンポン船に二人を乗せるアイデアも人気です。背景には、青いデコふりを混ぜたご飯や、細かくちぎったレタスを敷き詰めると、海や草むらの雰囲気を演出できます。

おかずの配置に注意

せっかく作ったキャラクターがお弁当の蓋にくっついたり、持ち運び中に崩れたりしないよう、注意が必要です。キャラクターの周りにはブロッコリーやミートボールなど、形が崩れにくいおかずを詰めて、しっかりと固定してあげましょう。

このように、ポニョのキャラ弁にそうすけをプラスするだけで、作れるお弁当のデザインは無限に広がります。いつものキャラ弁に少し物足りなさを感じたら、ぜひ二人をセットで作るアイデアに挑戦してみてください。お弁当の蓋を開けた瞬間のお子さんの笑顔が、きっと最高の喜びになるはずです。

みんなの作品を参考に!インスタで見つけた可愛いポニョ弁当

「子どもが喜ぶお弁当を作りたいけれど、どんなデザインにしよう…」キャラ弁作りで最初に悩むのが、このテーマ選びではないでしょうか。

そこでおすすめしたいのが、多くの人が作品を投稿しているInstagramを活用する方法です。特に、スタジオジブリの名作「崖の上のポニョ」は、その愛らしいキャラクターからキャラ弁のテーマとして非常に人気があります。

この記事では、Instagramで見つけた素敵なポニョ弁当のアイデアをいくつかご紹介します。初心者の方でも真似しやすい簡単なものから、少し手の込んだ上級者向けの作品まで、見ているだけでも楽しくなるようなお弁当ばかりです。あなたのお弁当作りのヒントがきっと見つかるでしょう。

Instagramがキャラ弁作りの参考になる理由

Instagramがキャラ弁作りの参考書として優れているのには、いくつかの理由が存在します。

第一に、写真で完成形をイメージしやすい点です。料理本やレシピサイトも参考になりますが、インスタグラムでは様々な角度から撮影された写真や、実際に子どもが喜んでいる様子なども見ることができ、作るモチベーションが上がります。

第二に、投稿のキャプション(説明文)に、使っている食材や簡単な作り方のコツが書かれていることが多い点も見逃せません。例えば、「ポニョの赤い部分はカニカマの赤い部分を使いました」「目は黒ゴマです」といった具体的な情報が、あなたのキャラ弁作りを直接サポートしてくれるはずです。

そして何より、ハッシュタグで検索すれば、世界中の人のアイデアを一度にたくさん見ることができます。自分では思いつかなかったような食材の組み合わせや、キャラクターの表現方法に出会えるかもしれません。

- #ポニョ弁当

- #ポニョキャラ弁

- #崖の上のポニョ弁当

- #ジブリ弁当

- #キャラ弁初心者

これらのハッシュタグを組み合わせて検索すると、より多くのアイデアを見つけられますよ。

レベル別・ポニョ弁当のアイデア集

ここでは、インスタで見つけた可愛いポニョ弁当を、作る難易度別にいくつかご紹介します。自分のレベルに合わせて、挑戦してみたいお弁当を見つけてみてください。

初心者向け:まずはポニョの「顔だけ」に挑戦!

キャラ弁作りが初めての方におすすめなのが、ポニョの顔だけをシンプルに作るお弁当です。ご飯の上に、パーツを乗せるだけなので失敗も少ないでしょう。

例えば、ケチャップを混ぜたチキンライスを丸く握り、土台にします。髪の毛の部分は、ハムやスライスチーズをキャラクターの形にカットして乗せれば、簡単にポニョの顔が完成します。目や口といった細かいパーツは、海苔をハサミやパンチでくり抜いて貼り付けるのが定番です。これだけでも、お弁当の蓋を開けた瞬間にパッと華やかになります。

中級者向け:映画のワンシーンを再現してみよう

少し慣れてきたら、映画の印象的なシーンを再現するお弁当に挑戦してみてはいかがでしょうか。

人気のモチーフは、ポニョが緑色のバケツに入っているシーンです。バケツは、きゅうりをくり抜いたり、ブロッコリーの芯をカットしたりして表現している方が多いようです。ポニョ本体は、前述の通りケチャップライスやハムで作り、バケツにちょこんと乗せれば、物語の世界観がぐっと広がります。

他にも、青色のデコふり(ご飯に色をつけるふりかけ)や、卵の白身に食紅を混ぜて作った薄焼き卵で海を表現し、その上にポニョを泳がせるアイデアも素敵です。周りにタコさんウインナーや、カニカマで作ったカニなどを配置すると、より賑やかで楽しいお弁当に仕上がります。

上級者向け:ポニョと仲間たちで彩る豪華弁当

キャラ弁作りに自信がある方は、ポニョだけでなく、他のキャラクターも登場させてみましょう。主人公の「そうすけ」やポニョの「妹たち」など、複数のキャラクターをお弁当箱の中に詰め込むと、圧巻のクオリティになります。

キャラクターごとに食材を使い分けたり、立体的に作ったりするには技術と時間が必要ですが、完成した時の達成感は格別です。細かい部分は、食用色素を混ぜたマヨネーズを爪楊枝で描いたり、薄焼き卵を何色も作って組み合わせたりと、皆さんの工夫が光ります。

インスタには、もはや芸術作品のようなお弁当もたくさん投稿されていますので、ぜひ参考にしてみてください。

| 食材 | 特徴 | 使い方 |

|---|---|---|

| ケチャップ | 手軽で子どもに人気の味付けになる | ご飯に混ぜてポニョの土台を作る |

| カニカマ | 鮮やかな赤色が出せる | 赤い表面の部分だけを剥がして使う |

| ハム・生ハム | 優しいピンク色を表現できる | 型抜きでカットして貼り付ける |

| パプリカパウダー | 自然なオレンジ色を付けられる | ご飯やマッシュポテトに少量混ぜる |

このように、Instagramには愛情とアイデアが詰まったポニョ弁当があふれています。他の方の作品を参考にしながら、あなただけのオリジナルポニョ弁当作りにぜひ挑戦してみてください。きっと、お子さんのとびきりの笑顔が見られるはずです。

まとめ:愛情たっぷり!キャラ弁ポニョで子供を笑顔にしよう

ポニョのキャラ弁作りは、特別な道具がなくても家庭にある食材で挑戦できます。本記事では、必要な道具や食材、ご飯の着色方法、海苔やチーズで作る顔パーツのコツ、崩れにくい詰め方、時短テクニックまで、初心者でも可愛く作れるポイントを網羅的に解説しました。

- キャラ弁作りの道具は100円ショップのアイテムで十分に揃う

- キッチンバサミとピンセットがあれば本格的な仕上がりになる

- 食品に触れる道具は必ず洗浄・消毒し清潔に保つことが重要

- ポニョの顔はごはん、カニカマ、海苔、チーズで手軽に再現

- ケチャップライスはフライパンで炒めて水分を飛ばすと扱いやすい

- 発色の良さを求めるならデコふりを使うのが手軽でおすすめ

- 海苔はスライスチーズに貼り付けてから切ると破れにくくなる

- チーズは作業直前までしっかり冷やすと型抜きがしやすくなる

- パーツの配置には少量のマヨネーズを接着剤代わりに使うと良い

- お弁当はごはん、大きなおかず、小さなおかずの順で詰めていく

- おかず同士で支え合うように隙間なく詰めるのが崩れないコツ

- 青いカップや魚の型抜きでポニョの海の世界観を演出できる

- 野菜のカットや海苔のパーツ作りは前日の夜に済ませておこう

- プチトマトや赤ウインナーでポニョの妹たちを簡単に作れる

- そうすけを一緒に作ると物語性が生まれマンネリも解消できる