「子供のお弁当、どうせなら喜ぶ顔が見たいけど、キャラ弁なんて不器用な自分にはハードルが高い…」そんな風に諦めていませんか?実は、朝の忙しい時間でも、誰でもあっという間にかわいいお弁当が作れるコツがあるんです。この記事を読めば、キャラ弁作りは超簡単だと実感できるはずです。

まず、特別なものは不要で、まずは家にある道具でOKということから解説します。

彩りを意識するだけで一気にかわいくなる基本や、パーツはのりとチーズを味方につけるといった小さなテクニック、そしてご飯はラップで握れば形作りも楽ちんな方法、おかずはすき間なく詰めるのが見栄えのポイントであることなど、初心者さんがつまずきがちな点を丁寧に解説していきます。

さらに、100均グッズも活用すれば、型抜きを使えば動物モチーフも一瞬で完成し、ウインナーでつくる定番のタコさんやカニさんもお手のもの。

おにぎりに顔パーツを貼るだけのにこにこ弁当や、ピックを刺すだけで一気に華やかさがアップする簡単アイデアも満載です。冷凍食品や市販品も上手に活用しようという考え方で、もっと肩の力を抜いて楽しめます。

さあ、この記事を読み進めて、完璧を目指さないのが超簡単なキャラ弁作りの秘訣ということに気づいてみませんか?明日からのお弁当作りが、きっともっと楽しくなりますよ。

- 高価な道具を買い揃えなくてもすぐにキャラ弁が作れる

- 不器用でも失敗しない超簡単なデコレーション術がわかる

- 忙しい朝でも短時間で可愛く仕上げる時短テクが身につく

- 彩りを意識するだけでお弁当が劇的に華やかになる秘訣がわかる

目次

キャラ弁作りは超簡単!初心者でも失敗しない基本のコツ

- まずは家にある道具でOK!特別なものは不要

- 彩りを意識するだけで一気にかわいくなる

- パーツは「のり」と「チーズ」を味方につける

- ご飯はラップで握れば形作りも楽ちん

- おかずはすき間なく詰めるのが見栄えのポイント

まずは家にある道具でOK!特別なものは不要

「キャラ弁を作ってみたいけど、なんだか道具をたくさん揃えないといけなそうで大変…」と感じている方も多いのではないでしょうか。実は、キャラ弁は特別な道具がなくても、ご家庭にある身近なもので十分に作ることが可能です。まずは気軽にチャレンジしてみませんか。

なぜなら、キャラ弁作りの基本作業は、食材を「切る」「形を抜く」「パーツをのせる」といった、とてもシンプルなものだからです。これらの作業は、普段からキッチンで使っているおなじみの道具でほとんど代用できます。高価な道具を買い揃える前に、まずは手持ちのアイテムでキャラ弁作りの楽しさを体験してみましょう。

キャラ弁作りで代用できる道具アイデア

ここでは、キャラ弁専用道具の代わりになる、キッチンやご家庭にありそうなアイテムをご紹介します。工夫次第で、さまざまな表現が可能になります。

| 専用道具 | 代用できるもの | 活用のポイント |

|---|---|---|

| デザインナイフ・アートナイフ | キッチンバサミ・カッターナイフ | 海苔や薄焼き卵など、薄い食材のカットに使えます。カッターナイフは新品の刃を食品専用にすると衛生的でしょう。 |

| ピンセット | 清潔な毛抜き・竹串・爪楊枝・菜箸 | ゴマで目を作ったり、小さなパーツを配置したりする際に便利です。先端が細いものを選ぶと、より細かい作業がしやすくなります。 |

| 抜き型(クッキー型など) | ペットボトルのキャップ・ストロー・おかずカップ | キャップは丸い形、ストローは小さな丸いパーツ(目や頬など)を作るのに最適です。おかずカップも縁を使えば波線模様が作れます。 |

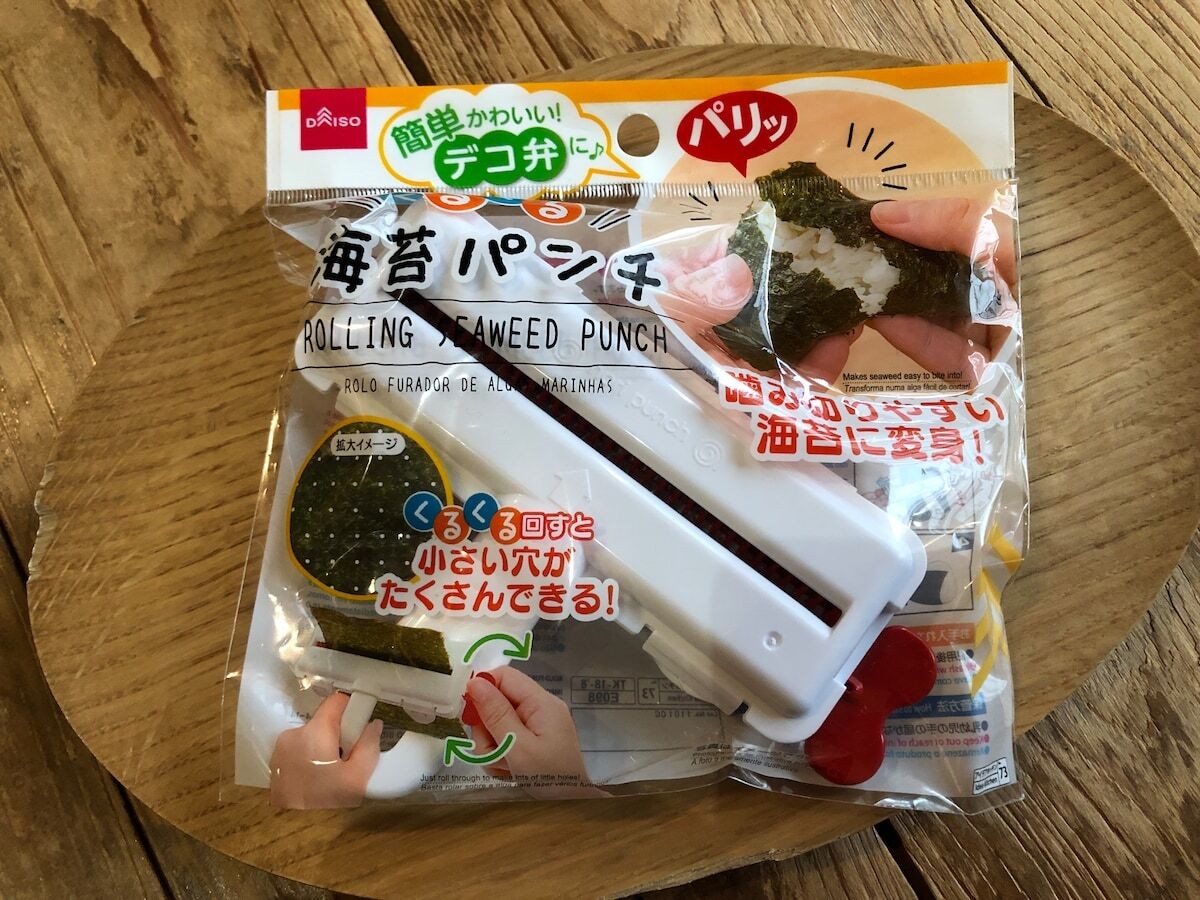

| のりパンチ | ハサミ・眉毛用ハサミ | 時間はかかりますが、フリーハンドで好きな表情を作れるのが魅力です。カーブが切れる小さなハサミがあると作業が楽になります。 |

代用品活用の豆知識

ペットボトルのキャップは、大きさのバリエーションが豊富です。炭酸飲料のキャップは少し硬くて丈夫なので、ハムやチーズのような少し厚みのある食材を抜くのに向いています。また、タピオカ用の太いストローは、動物の頬など、少し大きめの丸パーツを作るのに重宝します。

代用品を使う際の注意点

家にあるもので手軽に始められるのが魅力ですが、いくつか注意しておきたい点もあります。安全に楽しくキャラ弁作りをするために、以下のことを心に留めておいてください。

衛生管理を徹底しましょう

キッチンバサミや菜箸以外のもの、例えばカッターナイフや毛抜き、文房具のハサミなどを使用する場合は、必ず食品に使う前にしっかりと洗浄・消毒してください。できれば、他の用途とは分け、食品専用として用意することをおすすめします。また、ペットボトルのキャップなども、きれいに洗ってから使用しましょう。

ケガに注意してください

カッターナイフやハサミの先端など、刃物を使う際は指を切らないように十分注意が必要です。特に、小さなお子さんと一緒に作る場合は、大人がそばで見守り、危険な作業は代わってあげるようにしてください。

このように、専用の道具がなくてもアイデア次第でキャラ弁作りは始められます。代用品では難しい細かい作業や、もっと凝ったデザインに挑戦したくなった時に、100円ショップなどで少しずつ便利な道具を買い足していくのが良いでしょう。

キャラ弁作りのステップアップ

まずは家にあるもので挑戦し、「楽しい!」「もっと色々作りたい!」と感じたら、次のステップとして100円ショップの製菓・弁当グッズコーナーを覗いてみるのがおすすめです。安価で便利な抜き型やのりパンチがたくさん見つかり、作れるキャラクターの幅が一気に広がります。

彩りを意識するだけで一気にかわいくなる

「キャラ弁って、なんだか難しそう…」「朝の忙しい時間に、凝ったお弁当なんて作れない!」と感じている方は多いかもしれません。しかし、実はキャラクターの顔を細かく作らなくても、お弁当の「彩り」を意識するだけで、誰でも簡単にかわいらしく見せることができるのです。

その理由は、色が持つ視覚的な効果にあります。カラフルなお弁当は見た目が華やかになり、フタを開けた瞬間の「わぁ!」という感動を生み出します。

また、様々な色の食材を使うことは、自然と栄養バランスが整うことにも繋がるため、一石二鳥と言えるでしょう。言ってしまえば、細かな技術よりも、まずは色の組み合わせを考えることが、かわいいお弁当作りの近道になるわけです。

お弁当を華やかにする「赤色」の食材

赤色がお弁当に入ると、全体がパッと明るくなり、食欲をそそるアクセントになります。ミニトマトはヘタを取って入れるだけで、簡単にかわいさをプラスできる優れものです。他にも、カニカマを巻いたり、ハムを型抜きしたりするのも良いでしょう。ケチャップを使ったおかずも、手軽に赤色を加えられる便利な選択肢です。

元気な印象を与える「黄色」の食材

黄色は、お弁当に温かみと元気な印象を与えてくれる色です。定番の卵焼きや炒り卵は、お弁当の主役にもなれる存在感を持ちます。また、彩りが足りない時の救世主として、冷凍のコーンを少し加えるだけで、お弁当がぐっと明るくなります。かぼちゃの煮物や、チェダーチーズを星形に抜いて飾るのもおすすめです。

安心感と栄養をプラスする「緑色」の食材

緑色の食材は、お弁当に新鮮さと安心感を与えてくれます。茹でたブロッコリーや枝豆は、おかずの隙間を埋めるのにも最適です。きゅうりを飾り切りにしたり、ほうれん草の胡麻和えを入れたりするのも良い方法です。また、レタスや大葉をおかずの仕切りとして使うと、彩りが良くなるだけでなく、味移りを防ぐ効果も期待できます。

お弁当の色の黄金比

お弁当の彩りに迷ったら、「赤・黄・緑」の3色を揃えることを意識してみてください。この3色が入っているだけで、お弁当は栄養バランスが良く、美味しそうに見えると言われています。まずはこの3色を基本に、白(ごはん・チーズ)や黒(のり・ごま)、茶色(お肉料理)などを加えていくと、さらに深みのある彩り豊かなお弁当が完成します。

このように、特別な道具や難しいテクニックがなくても、食材の「色」を意識して詰めるだけで、お弁当は見違えるほどかわいくなります。例えば、いつものお弁当にミニトマトとブロッコリーを加える、それだけでも十分な変化を感じられるはずです。

彩り食材を使う際の注意点

彩りを良くするために野菜や果物を使う際は、水分に注意が必要です。特にミニトマトやきゅうりなどは、キッチンペーパーでしっかりと水気を拭き取ってから詰めるようにしましょう。

水分が残っていると、他のおかずが傷む原因になる可能性があります。また、おかず同士の味移りや色移りを防ぐために、シリコンカップやおかずカップ、レタスなどで上手に仕切ることも大切なポイントになります。

キャラ弁作りは、完璧を目指す必要はありません。まずは「色を足す」という簡単なステップから始めてみることで、毎朝のお弁当作りがもっと楽しく、クリエイティブな時間になるでしょう。ぜひ、冷蔵庫の中にあるカラフルな食材を探して、試してみてください。

パーツは「のり」と「チーズ」を味方につける

キャラ弁作りと聞くと、「なんだか難しそう…」「朝からそんな時間はない!」と感じてしまうかもしれません。しかし、実はたった2つの食材を使いこなすだけで、驚くほど簡単にかわいいお弁当が完成するのです。その魔法のような食材とは、「のり」と「チーズ」に他なりません。

ここでは、なぜこの2つがキャラ弁初心者の強い味方になるのか、そして具体的な活用法から注意点までを詳しく解説していきます。これさえ読めば、明日からのお弁当作りがもっと楽しくなるはずです。

最強パーツ「のり」の活用術

キャラ弁の「顔」とも言える目や口、髪の毛といった黒い部分は、主にのりで作られます。スーパーやコンビニで手軽に購入でき、調理不要で使える点が最大の魅力でしょう。

その理由は、ハサミや専用のパンチで簡単に好きな形に加工できる手軽さにあります。例えば、100円ショップなどで手に入る「のりパンチ」を使えば、パチンと一押しするだけで、にっこり笑った目や口のパーツが一瞬で出来上がります。これをおにぎりに貼り付けるだけで、あっという間に顔つきおにぎりが完成するのです。

もちろん、ハサミでフリーハンドで切ることも可能です。最初は直線や簡単な曲線から始めて、慣れてきたらキャラクターの髪型などに挑戦してみるのも良いかもしれません。細かい作業には、眉毛用の小さなハサミやピンセットがあると格段に作業がしやすくなります。

のりを貼る際のちょっとしたコツ

ご飯の蒸気でのりが縮んだり、ふやけたりするのを防ぐため、おにぎりやご飯はしっかり冷ましてからパーツを乗せましょう。また、パーツが剥がれやすい場合は、ごく少量のマヨネーズを接着剤代わりに使うと安定します。

万能選手「チーズ」で彩りをプラス

続いてご紹介するのは、キャラ弁に彩りと立体感を与えてくれるスライスチーズです。黄色や白といった明るい色は、お弁当全体を華やかに見せる効果があります。

チーズの最大の利点は、型抜きとの相性が抜群なことです。クッキー用の型やお弁当用の小さな型抜きを使えば、星やハート、動物の形などを簡単に作れます。キャラクターの耳やほっぺ、服の模様など、アイデア次第で様々なパーツに応用できるでしょう。

例えば、丸いおにぎりにのりで顔を作り、ストローで抜いた丸いチーズをほっぺの位置に置くだけで、キャラクターの表情がぐっと豊かになります。ハンバーグの上にキャラクターの形に抜いたチーズを乗せるのも、子供が喜ぶ定番のテクニックです。

のりとチーズを組み合わせた基本のキャラ弁

ここまで紹介した「のり」と「チーズ」のテクニックを組み合わせれば、作れるキャラクターの幅は一気に広がります。一番簡単なのは、白いご飯やおかずをキャンバスに見立てて、顔を描く方法です。

| キャラクター例 | のりのパーツ | チーズのパーツ |

|---|---|---|

| パンダ | 目、耳、鼻、口 | (なし、または背景として使用) |

| 猫 | 目、鼻、口、ひげ | 耳の内側、ほっぺ |

| おばけ | 目、口 | (チーズ自体をおばけの形に抜く) |

このように、基本は「のり」で顔の輪郭となるパーツを作り、「チーズ」でアクセントを加える、と考えると分かりやすいかもしれません。特に、チーズの上にのりを乗せると、ご飯の水分でのりがヨレヨレになるのを防げるため、一石二鳥の効果が期待できます。

チーズを扱う際の注意点

チーズは温度管理が重要な食材です。特に気温が高くなる夏場は、雑菌が繁殖しやすくなる可能性があります。お弁当にチーズを入れる際は、必ず保冷剤を添え、抗菌シートを活用するなど、衛生管理には十分注意してください。また、キャラ弁には溶けにくく、形を保ちやすいスライスチーズが向いています。

いかがでしたでしょうか。キャラ弁作りのハードルは、「のり」と「チーズ」を味方につけることで大きく下がります。特別な道具や技術がなくても、この2つの食材があれば、創造力次第で無限の可能性が広がるのです。まずはこの記事で紹介した簡単なテクニックから、ぜひ挑戦してみてください。

ご飯はラップで握れば形作りも楽ちん

キャラ弁作りで多くの人がつまずきやすいのが、ご飯の形作りではないでしょうか。キャラクターの顔や体のパーツを、思い通りにご飯で表現するのは意外と難しいものです。しかし、キッチンにある身近なアイテム、食品用ラップを使うだけで、この悩みは驚くほど簡単に解決できます。

ここでは、ラップを使ってご飯の形をきれいかつ手軽に作る方法を、具体的なコツや注意点とあわせてご紹介します。この方法をマスターすれば、キャラ弁作りのハードルがぐっと下がり、もっと楽しくなるはずです。

ラップがキャラ弁作りの救世主になる理由

なぜラップを使うと、ご飯の形作りが楽になるのでしょうか。その理由は、主に「衛生的」であることと「作業効率の良さ」にあります。

直接手でご飯を握ると、どうしても雑菌が気になりますし、ご飯粒が手についてしまって作業がスムーズに進まないことがあります。特に、炊きたての熱いご飯を素手で扱うのは大変です。ラップを使えば、これらの問題を一挙に解決できます。熱を気にせず、また、手を汚すことなく、リズミカルに作業を進めることが可能になるのです。

実践!ラップを使ったご飯の形作り基本テクニック

それでは、実際にラップを使ってご飯を握る際の基本的な手順とコツを見ていきましょう。難しいことは何もなく、誰でもすぐに真似できます。

ラップで握る際の3つの基本ステップ

- 大きめに広げたラップの中央に、作りたいパーツの量に合わせてご飯を乗せる。

- ラップの四隅を中央に集めるようにして、茶巾絞りの要領でご飯を包み込む。

- 作りたい形をイメージしながら、ラップの上から優しく握って形を整えていく。

一番のポイントは、力を均等に加えながら優しく握ることです。強く握りすぎるとご飯が硬くなってしまいますし、逆に弱すぎると形が崩れやすくなります。最初は少し練習が必要かもしれませんが、何度か試すうちに最適な力加減が分かってくるでしょう。

例えば、動物の顔のような丸い形を作る場合は、手のひらで包み込むようにしてクルクルと回しながら握ると、きれいな球体に仕上がります。三角形のおにぎりなども、指先で角の部分を意識しながら整えることで、簡単に作ることが可能です。

知っておきたい注意点とデメリット

非常に便利なラップですが、使う際にはいくつか注意しておきたい点もあります。メリットだけでなく、デメリットも理解した上で活用しましょう。

ラップ使用時の注意点

ラップは薄い素材のため、強く握りすぎたり、爪を立ててしまったりすると破れる可能性があります。特に、具材を混ぜ込んだご飯など、表面が凸凹している場合は注意が必要です。また、ご飯が冷めすぎていると粘り気が減ってまとまりにくくなるため、人肌程度の温かさが残っているうちに作業するのがおすすめです。

さらに、毎回ラップを使い捨てにすることから、ゴミが増えてしまうという側面も無視できません。環境への配慮を考えるのであれば、洗って繰り返し使えるシリコン製のおにぎり型などを活用するのも一つの方法です。

ラップと便利グッズ、どう使い分ける?

キャラ弁作りには、ラップ以外にも様々なおにぎり型や成形グッズがあります。それぞれに長所と短所があるため、作りたいものや状況に応じて使い分けるのが賢い選択です。

ラップの最大の魅力は、なんといってもその自由度の高さにあります。決まった形のないオリジナルのキャラクターや、微妙な曲線を出したい場合に非常に役立ちます。一方で、おにぎり型は誰でも簡単に均一で完璧な形を作れるのが強みです。以下の表で、それぞれの特徴を比較してみましょう。

| ラップ | おにぎり型 | |

|---|---|---|

| 形の自由度 | 高い(自由自在) | 低い(決まった形のみ) |

| 手軽さ | 非常に手軽 | 洗い物が増える |

| 仕上がりの均一性 | 技術による | 非常に高い |

| コスト | 消耗品コストがかかる | 初期費用のみ |

使い分けのヒント

例えば、キャラクターの顔のベースといった大きな部分は手軽なラップで作り、星やハートなどの小さな飾り付けは専用の型や抜き型を使う、といったように組み合わせるのがおすすめです。両方の良いところを活かすことで、キャラ弁作りの幅がぐんと広がります。

このように、ラップを使ったご飯の成形は、キャラ弁初心者にとって非常に心強い味方です。衛生的で手軽、そして自由な形作りが楽しめるこの方法を取り入れて、ぜひキャラ弁作りを楽しんでみてください。

おかずはすき間なく詰めるのが見栄えのポイント

せっかく時間をかけて作ったキャラ弁が、お昼にフタを開けたらぐちゃぐちゃに…そんな悲しい経験をしたことはありませんか。実は、キャラ弁作りでキャラクターの造形と同じくらい大切なのが「詰め方」です。

結論からお伝えすると、お弁当箱の中におかずをすき間なく、そして少し押し込むように詰めることが、見栄えを格段にアップさせる最大のポイントになります。

なぜなら、すき間なく詰めることには2つの大きなメリットがあるからです。一つは、お弁当箱全体がカラフルで賑やかに見えるという点。おかず同士が寄り添うことで、まるでおかずの宝石箱のような華やかな印象を与えられます。

そしてもう一つの重要な理由は、「おかずの崩れ防止」です。通園や通学で持ち運ぶ際にお弁当箱は自然と揺れてしまいますが、すき間がなければおかずが動くスペースがなくなり、キャラクターの顔やデコレーションが崩れるのを防いでくれるのです。

詰め方の基本は「大きいものから」が鉄則

では、具体的にどのように詰めていけば良いのでしょうか。まずは基本的なステップを覚えることから始めましょう。難しいことはなく、ある順番を守るだけで格段に詰めやすくなります。

キャラ弁を上手に詰める3ステップ

1. 主食(ごはん)を詰める

まず、キャラクターの土台となるごはんやパンを先に詰めて、しっかりと冷ましておきます。これが全ての基本です。

2. 一番大きいおかず(主菜)を入れる

次に、唐揚げやハンバーグ、卵焼きなど、お弁当の中で一番形の大きい主菜の配置を決めます。これを基準点にすると、全体のバランスが取りやすくなります。

3. 小さいおかずですき間を埋める

最後に、残りのスペースに副菜や後述する「すきまおかず」を詰めていきます。パズルを完成させるようなイメージです。

この「大きいものから小さいものへ」という順番を守るだけで、おかずの配置に悩む時間がぐっと減るはずです。主役の位置を最初に決めてから、周りを彩るように脇役を配置していくと、スムーズに進められます。

大活躍!すき間を埋める便利な「すきまおかず」

お弁当の完成度を左右するのが、名脇役ともいえる「すきまおかず」の存在です。ほんの少しのすき間にもフィットし、彩りを豊かにしてくれる優秀なアイテムをいくつかご紹介します。

例えば、ブロッコリーやミニトマトは定番中の定番といえるでしょう。ブロッコリーは茹でておくだけで緑の彩りを加え、ミニトマトはヘタを取るだけで手軽な赤色として活躍してくれます。他にも、枝豆をピックに刺したり、星形やハート形に抜いたチーズやハムを散りばめたりするのも可愛らしい印象を与えます。

【あると便利!すきまおかずのアイデア例】

野菜系:ブロッコリー、ミニトマト、枝豆、スナップエンドウ、甘く煮たニンジン、コーン

加工品系:くるくる巻いたハム、カニカマ、ちくわきゅうり、ウインナー、うずらの卵

その他:星形ポテトなどの冷凍食品、ブドウやイチゴなど汁気の出ないフルーツ

これらの食材を数種類常備しておくと、朝のお弁当作りの際に「あと少しすき間が…」という時にとても重宝します。

詰め方のちょっとしたコツと衛生面の注意点

おかずを詰める際には、ちょっとした工夫でさらに見栄えが良くなります。例えば、卵焼きやウインナーを少し斜めに立てかけるように詰めると、お弁当に立体感が出て美味しそうに見えるでしょう。また、レタスや大葉を仕切りとして使うと、彩りが良くなるだけでなく、おかずの味移りを防ぐ効果も期待できるので一石二鳥です。

しかし、見栄えだけを重視して衛生面をおろそかにしてはいけません。以下の点には必ず注意してください。

お弁当を詰めるときの注意点

すき間なく詰めることは大切ですが、衛生管理はもっと重要です。煮物など汁気のあるおかずは、前日の夜にキッチンペーパーを敷いた容器に移しておくか、朝詰める直前にしっかりと汁気を切ってから詰めてください。おかずの汁気は、食中毒の原因となる菌が繁殖しやすくなる要因の一つです。

また、おかずは全て十分に冷ましてから詰めるのが食中毒予防の基本となります。温かいままフタをすると、お弁当箱の中に蒸気がこもってしまい、傷みやすくなるので気をつけましょう。

このように、お弁当のすき間を意識して詰めるだけで、キャラ弁の完成度は驚くほど高まります。特別な技術は必要ありません。「大きいものから詰める」「すきまおかずを活用する」という2点を心がけるだけで、誰でも崩れにくく華やかなお弁当を作ることが可能です。ぜひ、次回のキャラ弁作りから試してみてください。

100均グッズでさらに時短!超簡単なキャラ弁アイデア集

- 型抜きを使えば動物モチーフも一瞬で完成

- ウインナーでつくる定番のタコさん・カニさん

- おにぎりに顔パーツを貼るだけの「にこにこ弁当」

- ピックを刺すだけで一気に華やかさがアップ

- 冷凍食品や市販品も上手に活用しよう

型抜きを使えば動物モチーフも一瞬で完成

キャラ弁作りの中でも、特に難易度が高いと思われがちなのが「動物モチーフ」ではないでしょうか。しかし、専用の型抜きを一つ用意するだけで、驚くほど手軽に、そして見栄え良く仕上げることが可能になります。

その理由は、包丁やハサミを使って食材を細かくカットする必要がなくなるからです。例えば、うさぎの耳やクマの鼻といったパーツのバランスは、フリーハンドで作ろうとすると意外と難しいもの。型抜きを使えば、誰でもいつでも完璧なバランスのパーツを、一瞬で作り出すことができます。

具体的には、ハムやスライスチーズ、薄焼き卵などを型で抜いてご飯の上に乗せるだけで、お弁当箱の中が一気に華やかな動物園に早変わりします。他にも、食パンを動物の形に抜いてサンドイッチにしたり、ニンジンやキュウリなどの野菜を型抜きしてサラダに散りばめたりと、アイデア次第で活用の幅は無限に広がっていくでしょう。

型抜きで作る!簡単アニマルレシピアイデア

型抜きを使えば、いつものメニューが可愛い動物モチーフに大変身します。ここでは、初心者の方でも挑戦しやすい簡単なアイデアをいくつか紹介します。

| メニュー名 | 使う型抜き | 作り方のポイント |

|---|---|---|

| くまさんオムライス | ご飯用のくま型 | ケチャップライスをくまの型で抜き、薄焼き卵のお布団をかけてあげます。ケチャップで顔を描いても可愛いです。 |

| うさぎさんカレー | ご飯用のうさぎ型 | ご飯をうさぎの形に整え、カレーのルーの海に浮かべるように盛り付けます。耳の部分にピンクのでんぶを少し乗せると、より本格的になります。 |

| アニマルチーズトースト | 食パン・チーズ用の動物型 | 食パンの上にスライスチーズを乗せ、一緒に動物の形に抜いてからトーストします。焼くことでチーズの輪郭がはっきりして、見た目も楽しく仕上がります。 |

| 森の動物たちサラダ | 野菜・ハム用のミニ動物型 | 薄切りにしたニンジンやキュウリ、ハムなどを様々な動物の形に抜いて、いつものサラダの上に散りばめるだけで、彩り豊かな一品が完成します。 |

型抜き活用の最大のメリット

型抜きを使う一番の利点は、「時短」と「クオリティの安定」です。忙しい朝でも、ポンと抜くだけで一定のクオリティを保った可愛いおかずが完成します。キャラ弁作りが苦手な方や、時間をかけられない方にこそ試していただきたい方法です。

型抜きを使う際の注意点

便利な型抜きですが、いくつか注意したい点も存在します。まず、種類が増えてくると収納場所に困ることがあります。また、細かいデザインの型は、パーツの隙間が洗いにくく、衛生面に気を配る必要があります。

食材によっては、豆腐のように柔らかすぎたり、繊維が多い野菜だったりすると、きれいに抜けずに形が崩れてしまうこともあるので、食材選びも少し意識すると良いでしょう。

どこで手に入る?

動物モチーフの型抜きは、今や100円ショップでも多種多様なものが販売されています。お弁当グッズコーナーはもちろん、製菓用品コーナーにもクッキー型として可愛いデザインのものがたくさん見つかります。まずは手軽なものから試してみて、キャラ弁作りの楽しさを実感してみてはいかがでしょうか。

このように、型抜きという便利なアイテムを一つ取り入れるだけで、これまでハードルが高いと感じていた動物キャラ弁が、誰にでも作れる身近なものになります。ぜひ、お子様の好きな動物の型抜きを見つけて、お弁当作りを楽しんでみてください。

ウインナーでつくる定番のタコさん・カニさん

キャラ弁作りと聞くと、少し難しそうに感じるかもしれません。しかし、ウインナーで作る「タコさん」や「カニさん」であれば、誰でも驚くほど簡単に、そして可愛く仕上げることが可能です。

その理由は、特別な道具や食材を必要とせず、ご家庭にある包丁やキッチンバサミだけで作れてしまう手軽さにあります。お弁当の彩りとしても優秀で、ちょっとした隙間を埋めるのにも役立つでしょう。

ここでは、キャラ弁初心者の方でも失敗しない、定番のタコさん・カニさんウインナーの基本的な作り方から、さらに可愛く見せるためのちょっとしたコツまで、分かりやすくご紹介していきます。

不動の人気!タコさんウインナーの作り方

まずはじめに、最も代表的なタコさんウインナーの作り方から解説します。作り方は非常にシンプルで、慣れれば1分もかからずに完成させることができます。

準備するもの

- ウインナー(赤ウインナーだとより可愛らしくなります)

- 包丁 または キッチンバサミ

- 黒ごま(目に使用)

- 爪楊枝や竹串(黒ごまを付ける際に使用)

作り方の手順

- ウインナーを準備し、長さの半分くらいまで切り込みを入れます。これがタコの足になります。

- まず十字に切り込みを入れ、次にそれぞれの間を斜めに切っていくと、きれいな8本足になります。

- フライパンで炒めるか、電子レンジで加熱します。熱を加えることで、切り込みを入れた足の部分が自然にくるんと開いてきます。

- 最後に、爪楊枝の先に少し水をつけて黒ごまを取り、目の位置に貼り付ければ完成です。

きれいに足を開かせるコツ

タコさんの足をきれいに開かせるには、切り込みを入れる深さが重要です。ウインナーの半分程度の深さまで、思い切って切り込みを入れるのがポイント。浅すぎると加熱しても足が十分に開かず、逆に深すぎると調理中に頭が取れてしまうことがあるので注意しましょう。

お弁当のアクセントに!カニさんウインナーの作り方

タコさんに少しアレンジを加えたいなら、カニさんウインナーもおすすめです。少しだけ工程が増えますが、こちらも簡単に作ることが可能です。赤いウインナーを使うと、よりカニらしさが増して可愛く仕上がります。

準備するもの

- 赤ウインナー

- 包丁

- 黒ごま

- 爪楊枝や竹串

作り方の手順

- ウインナーを斜め半分に切ります。この切り口がカニさんの底面になります。

- 片方の端に、V字の切り込みを入れ、カニさんのハサミを作ります。

- 反対側の側面に、2〜3本、浅く斜めに切り込みを入れ、足を作ります。

- タコさんと同様にフライパンで炒めるか、電子レンジで加熱してください。

- 黒ごまで目を付ければ、愛らしいカニさんの出来上がりです。

作る際の注意点とアレンジのヒント

手軽に作れるタコさん・カニさんウインナーですが、いくつか注意すべき点があります。これを理解した上で、さらに可愛くするアレンジにも挑戦してみましょう。

調理時の注意点

ウインナーを加熱しすぎると、皮が破れてしまったり、焦げ付いて見た目が悪くなったりすることがあります。特に電子レンジの場合は、短い時間から様子を見ながら加熱するのが失敗しないコツです。また、黒ごまなどの細かいパーツを付ける際は、直接手で触れずに清潔なピンセットや爪楊枝を使用すると、衛生的で安心です。

また、顔のパーツは黒ごまだけでなく、海苔やチーズを型抜きで抜いたものを使っても表情豊かになります。例えば、ストローで抜いたチーズを口にしたり、タコさんの頭にチーズでハチマキを巻いてあげたりするのも、楽しいアレンジの一つです。

タコさんとカニさんの比較

どちらを作ろうか迷ったときのために、それぞれの特徴を簡単な表にまとめてみました。

| 項目 | タコさんウインナー | カニさんウインナー |

|---|---|---|

| 見た目の華やかさ | ★★★ | ★★★ |

| 作り方の難易度 | ★☆☆ (とても簡単) | ★★☆ (ややコツが必要) |

| おすすめのウインナー | どんなウインナーでもOK | 赤ウインナーがおすすめ |

| アレンジのしやすさ | 高い(帽子、リボンなど) | 普通(顔の表情など) |

まずは簡単なタコさんから挑戦し、慣れてきたらカニさんにも挑戦してみるのが良いかもしれません。

このように、ウインナーを使ったデコレーションは、キャラ弁作りの第一歩として最適です。簡単な工夫でいつものお弁当が格段に楽しくなりますので、ぜひ気軽に試してみてください。

おにぎりに顔パーツを貼るだけの「にこにこ弁当」

「キャラ弁って、なんだか難しそう…」「朝の忙しい時間に、そんな凝ったものを作る余裕はないわ…」と感じている方は、意外と多いのではないでしょうか。キャラクターのお弁当は、子どもが喜ぶと分かっていても、なかなか一歩を踏み出せないものですよね。

しかし、ご安心ください。今回ご紹介する「にこにこ弁当」であれば、おにぎりに顔のパーツを貼り付けるだけで完成します。これなら、キャラ弁作りが初めての方でも、わずか数分で驚くほど可愛いお弁当を用意できるでしょう。

この記事では、誰でも簡単に挑戦できる「にこにこ弁当」の基本的な作り方から、もっと可愛く見せるためのアレンジ術、そして作る上でのちょっとしたコツまで、詳しく解説していきます。お弁当作りのハードルがぐっと下がり、毎日のランチタイムがもっと楽しくなるはずです。

「にこにこ弁当」が超簡単な3つの理由

- 特別な道具がほとんどいらない

- 家にある身近な食材だけで作れる

- パーツを貼るだけなので失敗が少ない

特別な道具は必要ありません

「にこにこ弁当」の最大の魅力は、高価なキャラ弁グッズを買い揃える必要がない点にあります。もちろん、海苔を特定の形に切り抜く「海苔パンチ」があれば便利ですが、なくても全く問題ありません。

例えば、目のパーツはキッチンバサミで海苔を小さく四角や丸に切るだけで作れますし、ストローを使えばきれいな丸い形を簡単にくり抜くことも可能です。このように、ご家庭にある道具を工夫して使うだけで、十分に可愛い顔のパーツが完成します。

補足:ストロー活用の豆知識

タピオカ用の太いストローと、一般的な細いストローを使い分けることで、目の大きさにバリエーションを持たせられます。チーズや薄焼き卵をくり抜く際にも活躍するので、ぜひ試してみてください。

身近な食材でチャレンジできます

にこにこ弁当を作るために、特別な食材を用意する必要もありません。基本は、おにぎりと海苔さえあれば大丈夫です。

ほっぺにはケチャップを爪楊枝の先で少しつけたり、細かく刻んだ梅干しをのせたりするだけで、血色の良い可愛らしい表情になります。他にも、桜でんぶや鮭フレークなど、冷蔵庫にあるちょっとした食材が、彩りを加える素敵なアクセントに変わります。

失敗しにくいから初心者でも安心

複雑な形を作るキャラ弁は、少しバランスが崩れるだけで全く違うキャラクターに見えてしまうこともあります。しかし、にこにこ弁当はパーツを貼り付けるだけなので、そうした心配がほとんどありません。

むしろ、パーツの位置が少しずれたり、左右非対称になったりしても、それがかえって愛嬌のある個性的な表情になります。「上手に作らなきゃ」と気負わずに、楽しみながら作れることが、にこにこ弁当の素晴らしいところです。

にこにこ弁当の作り方とアレンジ術

それでは、具体的な作り方を見ていきましょう。基本さえ押さえれば、あとは自由にアレンジを楽しめます。

【基本の作り方】

- おにぎりを握る

まずは、お子さんが食べやすい大きさにおにぎりを握ります。塩むすびはもちろん、ふりかけを混ぜ込んだり、鮭フレークや刻んだ大葉を入れたりしても美味しいです。形は定番の丸や三角で大丈夫です。 - 顔のパーツを作る

海苔を使って、目と口のパーツを作ります。ハサミでチョキチョキと切ったり、海苔パンチを使ったりして、好きな表情のパーツを用意しましょう。 - パーツを貼り付ける

おにぎりの表面に、先ほど作った海苔のパーツを貼り付けます。ピンセットを使うと、細かい作業がしやすくなります。 - ほっぺで仕上げ

最後に、ケチャップや桜でんぶでほっぺを赤くすれば、一気に生き生きとした表情に変わります。これで、基本のにこにこ弁当の完成です。

慣れてきたら、次のようなアレンジに挑戦してみるのも楽しいでしょう。

| アレンジの種類 | 使用する食材の例 | ポイント |

|---|---|---|

| 表情を変える | 海苔、スライスチーズ、ごま | 目の形を「><」にして困り顔にしたり、口を丸くして驚いた顔にしたりと、パーツの形で感情を表現できます。 |

| 髪の毛をつける | おかか、とろろ昆布、炒り卵 | おにぎりの上部にふんわりとのせるだけで、簡単に髪の毛を表現することが可能です。ヘアスタイルを変える気分で楽しめます。 |

| 動物に変身させる | ハム、チーズ、コーン、枝豆 | 丸く抜いたハムやチーズで耳をつければ「くま」、三角にすれば「ねこ」に早変わり。鼻にコーンを使っても可愛いですよ。 |

知っておきたい注意点とコツ

にこにこ弁当は手軽に作れますが、いくつかのポイントを押さえておくと、さらにきれいに、そして安全に仕上げられます。

パーツが剥がれないようにするには?

お弁当箱の中でパーツが取れてしまうと、せっかくの可愛い顔が台無しになってしまいます。パーツの接着には、少量のマヨネーズを糊代わりにするのがおすすめです。爪楊枝の先にほんの少しだけつけて、パーツの裏に塗ってから貼り付けると、格段に剥がれにくくなります。

また、おにぎりが温かいうちにパーツを乗せると、蒸気で海苔がくっつきやすくなるという効果も期待できます。

もう一つ大切なのが、衛生面への配慮です。特に夏場や暖かい季節は、食中毒のリスクに注意しなければなりません。

顔のパーツを貼り付ける際は、素手で直接触る時間をできるだけ短くすることが重要です。清潔なピンセットや箸を使うことで、食材に直接手が触れるのを防ぎ、衛生的かつスムーズに作業を進めることができます。

このように言うと難しく聞こえるかもしれませんが、ほんの少し意識するだけで、お子さんが安心して食べられるお弁当になります。楽しみながら、安全面にも気を配ってみてください。

「にこにこ弁当」は、キャラ弁作りの第一歩として最適な、手軽で楽しいアイデアです。これなら、お弁当作りが苦手な方でも、きっと好きになるはず。まずはシンプルな笑顔のおにぎりから始めて、毎日のランチタイムに小さなサプライズを加えてみてはいかがでしょうか。

ピックを刺すだけで一気に華やかさがアップ

キャラ弁作りに挑戦したいけれど、「時間がない」「不器用だから…」と諦めていませんか。実は、お弁当用のピックを上手に活用するだけで、誰でも簡単にお弁当を華やかに変身させることが可能です。いつものお弁当に彩りと楽しさを加える、ピックの魔法についてご紹介します。

このように、ピックはキャラ弁初心者の強い味方です。なぜなら、特別な技術や細かい作業が一切必要なく、ただお好みのピックをおかずに刺すだけで、お弁当全体の雰囲気を明るくできるからでしょう。デザインも動物や乗り物、季節のイベントに合わせたものなど多種多様で、選ぶ過程も楽しめます。

ピック選びの3つのポイント

ピックを効果的に使うためには、選び方にも少しコツがあります。ここでは、お弁当がもっと素敵になるピック選びのポイントを3つ見ていきましょう。

まず一つ目は、お弁当全体のテーマを決めることです。例えば、「動物園」をテーマにするなら動物のピックを、「海」がテーマなら魚や船のピックを選ぶと、統一感が出てより完成度の高いお弁当に仕上がります。

二つ目のポイントは、彩りを意識すること。お弁当が茶色っぽくなりがちな時に、赤や黄色、緑といったカラフルなピックを刺せば、それだけで見た目がぐっと鮮やかになります。食材で彩りを加えるのが難しいと感じる日にこそ、ピックの色を上手に活用したいものです。

そして三つ目は、ピックの長さや形を考慮すること。ミニトマトのような小さなおかずには短めのピック、複数のおかずをまとめる際には少し長めのピックが適しています。また、お弁当箱の深さに合わないと蓋が閉まらなくなるため、サイズ感の確認も大切です。

ピック選びのまとめ

- お弁当に統一感を出すためにテーマを決める

- 足りない色を補うようにカラフルなピックを選ぶ

- おかずの大きさやお弁当箱の深さに合ったサイズを選ぶ

すぐに真似できる!ピック活用アイデア集

それでは、実際にどのようなおかずにピックを刺せば良いのでしょうか。ここでは、明日からすぐに試せる簡単な活用アイデアをご紹介します。

一番手軽なのは、ミニトマトやブロッコリーに刺す方法です。これらのおかずは彩りが良いため、ピックを刺すだけで可愛らしさが倍増します。枝豆を2〜3粒刺すのもおすすめです。

また、ミートボールや唐揚げ、ウインナーといったメインのおかずに刺すのも効果的です。特に丸いおかずに動物の顔がついたピックを刺すと、まるでキャラクターのように見えて、子どもたちの食欲をそそるでしょう。

他にも、カットした卵焼きやチーズ、サンドイッチが崩れないように留める役割としてもピックは活躍します。デザートのフルーツに刺せば、フォーク代わりにもなり食べやすくなるというメリットもあります。

ピックを使う際の注意点

手軽で便利なピックですが、使用する際にはいくつか注意すべき点があります。特に小さなお子さんのお弁当に使う場合は、安全面に配慮することが大切です。

まず、誤飲の危険性についてです。ピックの先端は尖っているものが多く、振り回したりすると危険です。また、小さな飾り部分が取れてしまう可能性も考えられます。お子さんには、お弁当を食べる前に「ピックは食べられないよ」「危ないから気を付けてね」と一言伝えておくと安心かもしれません。

小さなお子様への配慮

ピックの誤飲やケガを防ぐため、なるべく先端が丸いものや、飾りが取れにくい丈夫な作りのものを選びましょう。お子さんの年齢によっては、ピックの使用を控える判断も必要です。

次に、衛生管理も重要です。繰り返し使えるタイプのピックは、使用後に丁寧に洗浄し、しっかりと乾燥させてから保管してください。特に、飾りの隙間などは汚れが残りやすいため、注意深く洗う必要があります。衛生面が気になる場合は、使い捨てタイプを選ぶのも一つの方法です。

これらの注意点を理解した上で、ピックを上手に活用すれば、忙しい朝でも無理なく、愛情のこもった可愛いお弁当作りが続けられます。まずは100円ショップなどで、お気に入りのピックを探すことから始めてみてはいかがでしょうか。

冷凍食品や市販品も上手に活用しよう

キャラ弁作りと聞くと、「全部手作りしないといけないのでは?」と気負ってしまうかもしれません。しかし、超簡単に可愛いキャラ弁を作るための最大のコツは、冷凍食品や市販品を上手に取り入れることにあります。無理なく、楽しみながら続けるためにも、便利な市販のアイテムを賢く活用していきましょう。

なぜ市販品の活用がおすすめなのか、その理由は主に3つ挙げられます。第一に、圧倒的な時間短縮が可能です。忙しい朝は1分1秒が勝負ですから、揚げるだけ、温めるだけで一品完成する冷凍食品は非常に心強い味方になってくれます。

第二に、お弁当のクオリティが安定する点も見逃せません。市販品には、星形や動物の形をしたポテト、キャラクターが描かれたかまぼこなど、キャラ弁を華やかにしてくれるアイテムが豊富です。

これらを活用すれば、誰でも簡単に見栄えの良いお弁当を作ることができます。そして最後に、精神的な負担を大きく軽減できるというメリットがあるでしょう。「完璧に手作りしなきゃ」というプレッシャーから解放されることで、お弁当作りそのものを楽しめるようになります。

それでは、具体的にどのようなアイテムを活用すれば良いのでしょうか。キャラ弁作りに役立つ冷凍食品や市販品と、その活用術を紹介します。

キャラ弁で大活躍!おすすめ冷凍食品&市販品

お弁当のおかずとして定番のものから、彩りを添える便利なものまで、様々なアイテムがあります。

【おかず系】

- ミニハンバーグ、ミートボール

- からあげ、ナゲット

- エビフライ、白身魚のフライ

- 星形や動物形のポテト

- ウインナー(飾り切りしやすい赤ウインナーも便利)

【彩り・すき間埋め系】

- 冷凍枝豆、ブロッコリー、コーン

- ミニトマト

- キャラクターかまぼこ、魚肉ソーセージ

- カラフルなぶぶあられ

- おかずの味付けを変えるふりかけシート

これらのアイテムは、ただお弁当箱に詰めるだけでも十分ですが、少し工夫を加えるだけでオリジナル感がぐっとアップします。

市販品を使った簡単アレンジ術

市販品を上手に使うコツは、「そのまま使う」だけでなく「ひと手間加える」という意識を持つことです。と言っても、難しい作業は必要ありません。

例えば、ミニハンバーグの上にスライスチーズを丸く抜いて乗せ、海苔で目と口を付ければ、あっという間に可愛い顔つきハンバーグに変身します。また、ミートボールに動物の形をしたピックを刺すだけでも、お弁当の雰囲気が一気に明るくなるでしょう。星形のポテトを散りばめれば、お弁当箱の中がキラキラした世界観に早変わりします。

このように、市販品をベースにして簡単なデコレーションを加えるだけで、手作り感のある愛情たっぷりのお弁当に見せることができるのです。

冷凍食品・市販品を活用するメリットまとめ

- 忙しい朝の時間を大幅に短縮できる

- 誰でも簡単に見栄えの良いお弁当が作れる

- お弁当のおかずのレパートリーが手軽に増える

- 「全部手作り」というプレッシャーから解放される

活用する上での注意点

多くのメリットがある一方で、冷凍食品や市販品を活用する際には、いくつか心に留めておきたい点もあります。

第一に、栄養バランスへの配慮です。加工食品ばかりに頼ってしまうと、塩分や脂質が多くなりがちです。卵焼きや野菜の和え物など、簡単な手作りのおかずを1〜2品加えることで、栄養バランスが整いやすくなります。

また、コスト面も考慮が必要です。便利な分、すべてを市販品で揃えると、食材を買ってきて手作りするよりも割高になる場合があります。週末にまとめて作って冷凍しておく「自家製冷凍食品」と組み合わせるなど、工夫すると良いでしょう。

もし、食品添加物が気になる場合は、購入する際にパッケージの裏にある原材料表示を確認する習慣をつけることをおすすめします。

市販品を使うときの注意点

便利な市販品ですが、使いすぎには注意が必要です。手作りのおかずと上手に組み合わせ、栄養バランスやコストを考えながら取り入れることが、長く楽しくキャラ弁を続ける秘訣といえるでしょう。

このように、冷凍食品や市販品はキャラ弁作りの強力なサポーターです。上手に活用して、無理なく楽しいお弁当作りを始めてみませんか。

まとめ:完璧を目指さないのが超簡単なキャラ弁作りの秘訣

キャラ弁作りは特別な道具や技術がなくても大丈夫です。家にある道具や彩りを意識し、のりやチーズ、ピックなどを活用すれば簡単に作れます。完璧を目指さず、冷凍食品なども上手に取り入れ、まずは楽しむことから始めましょう。

- 完璧を目指さずまずは楽しむことがキャラ弁作りを続ける一番の秘訣

- 特別な道具は不要、キッチンバサミやストローなどで代用する

- ミニトマトやブロッコリーを使い赤黄緑の三色を意識して詰める

- 顔パーツは加工しやすい海苔とチーズで作るのが初心者向け

- おにぎりに海苔で顔パーツを貼るだけで簡単に可愛いお弁当になる

- ご飯の形作りはラップを使うと衛生的で手を汚さず簡単にできる

- おかずは大きいものから詰め、崩れ防止のためにすき間なく詰める

- ブロッコリーや枝豆などのすきまおかずを使い彩りもアップさせる

- 動物モチーフは型抜きを使うと誰でもバランス良く時短で作れる

- 定番のタコさんウインナーは切り込みを入れて加熱するだけで作れる

- 可愛いピックをおかずに刺すだけでお弁当がぐっと華やかな印象になる

- 冷凍食品や市販品も上手に活用し時間短縮と精神的な負担を減らす

- チーズは型抜きとの相性が抜群で彩りと立体感をプラスできる

- 代用道具を使う際は洗浄消毒を徹底し衛生管理に十分注意する

- おかずは食中毒予防のため十分に冷ましてからお弁当箱に詰める