お弁当箱を開けた瞬間、お子さんの「わぁ!」という歓声が聞こえてきそう。そんな愛情たっぷりの可愛い鳥のキャラ弁を、あなたも作ってみませんか?「キャラ弁なんて難しそう…」と感じている初心者の方でも大丈夫です。この記事では、誰でも簡単に挑戦できる鳥モチーフのキャラ弁作りの全てを、基本から応用まで丁寧に解説します。

まずは、これだけは揃えたい便利な道具や食材をチェックするところから始めましょう。基本をマスターすれば、うずらの卵でコロコロ白文鳥の作り方や、ご飯で簡単なまんまるひよこおにぎりもあっという間に完成します。

キャラクターの命とも言える表情を決めるパーツの作り方とコツを掴み、仕上げにお弁当箱にきれいに詰めるポイントを押さえれば、まるでお店のような仕上がりに。慣れてきたら、そぼろご飯で作るふわふわにわとり親子や、カラフルさが人気のインコおにぎりのアイデアにも挑戦してみてください。

さらに、おかずも鳥モチーフのウインナーと野菜の飾り切りで彩りを加えたり、誕生日や遠足といった特別な日のためにイベントが盛り上がるデコレーション術を取り入れたりするのもおすすめです。

記事の後半では、作業がぐっと楽になる、あると便利な最新キャラ弁グッズもご紹介します。さあ、この記事を読んで、明日のお弁当に可愛い鳥のキャラ弁を作ろうという気持ちを高めていきましょう。

- 初心者でも失敗しない簡単な鳥キャラ弁の作り方がわかる

- キャラ弁作りに必要な道具や食材がひと目でわかる

- 一気にかわいくなる表情の作り方や詰め方のコツが身につく

- ひよこからインコまで様々な鳥キャラ弁のレパートリーが広がる

目次

初心者でも簡単!可愛い鳥のキャラ弁作りの基本

- これだけは揃えたい!便利な道具と食材

- うずらの卵でコロコロ白文鳥の作り方

- ご飯で簡単!まんまるひよこおにぎり

- 表情を決めるパーツの作り方とコツ

- お弁当箱にきれいに詰めるポイント

これだけは揃えたい!便利な道具と食材

「キャラ弁って難しそう…」と感じている方も多いかもしれませんが、実は便利な道具と基本的な食材さえ揃えれば、誰でも簡単にかわいい鳥のキャラ弁を作ることが可能です。言ってしまえば、特別な技術よりも、まずは準備が成功の鍵を握っていると言えるでしょう。

その理由は、適切な道具があれば細かい作業が格段に楽になり、仕上がりのクオリティが大きく向上するからです。また、食材の選び方一つで、インコやひよこ、にわとりなど、様々な鳥の表情や色合いを豊かに表現できるようになります。

ここでは、鳥のキャラ弁作りに挑戦する前に、ぜひ揃えておきたい便利な道具と食材を具体的にご紹介していきます。

まずこれだけ!基本の道具

キャラ弁作りを始めるにあたり、最低限揃えておきたい基本的な道具があります。これらは鳥のキャラ弁に限らず、様々なキャラクターに応用できるため、持っていて損はありません。

- キッチンバサミ(工作用も可): 海苔やチーズ、ハムなどをキャラクターの形にカットする際に必須のアイテムです。特に、刃先が細いものやカーブしているものがあると、細かいパーツを切り抜くのに重宝します。

- ピンセット: 海苔で作った目やゴマなど、指ではつまみにくい小さなパーツを配置する際に大活躍します。衛生面を考慮し、必ず調理専用のものを用意してください。

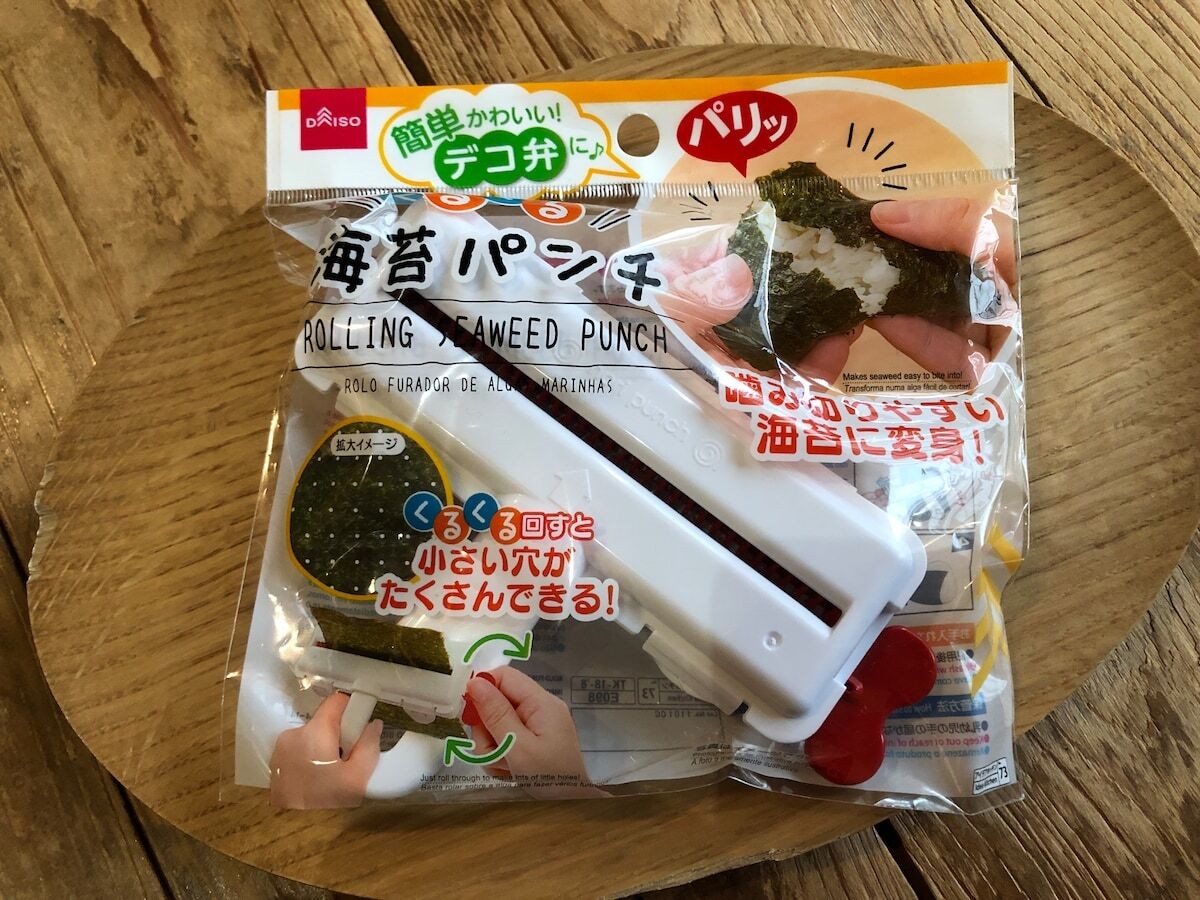

- 海苔パンチ: パチンと押すだけで、にっこり笑顔の目や口などのパーツを簡単に作れる優れものです。様々な表情のパンチがあるので、いくつか揃えておくとキャラクターの表情にバリエーションが生まれます。

型抜きがない場合でも、タピオカ用の太いストローでチーズを抜けば丸いパーツが作れたり、ペットボトルのキャップを使ったりと、身の回りにあるもので代用することも可能です。まずは家にあるもので試してみるのも良いでしょう。

表現の幅が広がる!あると便利な道具たち

基本の道具に加えて、以下のようなアイテムがあると、より複雑で可愛い鳥のキャラ弁が作れるようになります。100円ショップや製菓材料店などで手軽に購入できるものも多いので、ぜひ探してみてください。

- 鳥の型抜き: ご飯やパン、チーズなどを鳥の形に簡単にくり抜くことができます。これ一つでメインキャラクターの土台が完成するため、初心者の方には特におすすめです。

- デコレーションカッター: 刃の形がギザギザになっているカッターで、ハムやチーズに飾り切りを施すのに使います。鳥の羽の模様を表現するのに役立ちます。

- おかずカップ・ピック: キャラクターの周りを彩る小物も重要です。カラフルなおかずカップや、鳥のモチーフが付いたピックを使うだけで、お弁当箱全体が華やかな印象になります。

鳥キャラ弁に最適な食材リスト

道具が揃ったら、次は食材の準備です。鳥の体の色やパーツによって使う食材を工夫することで、オリジナリティあふれるキャラクターが誕生します。

メインとなる鳥の体は、うずらの卵を使えば簡単にひよこやシマエナガが作れますし、ご飯にデコふり(ご飯に色を付けるふりかけ)やケチャップを混ぜ込むことで、黄色やピンクの可愛らしい小鳥を表現できます。

そして、キャラクターの命とも言える顔のパーツには、以下のような食材がおすすめです。

| パーツ | おすすめ食材 | ポイント・作り方 |

|---|---|---|

| 目・眉 | 海苔、黒ごま | 海苔パンチで抜くのが最も簡単です。ピンセットで慎重に配置しましょう。 |

| くちばし | コーン、チェダーチーズ、薄焼き卵、にんじん | 茹でたにんじんやチーズを、三角やひし形にカットして使います。コーン一粒をそのまま使っても可愛らしく仕上がります。 |

| ほっぺ | ケチャップ、カニカマの赤い部分、ぶぶあられ(ピンク) | 爪楊枝の先にケチャップを少し付け、ちょんちょんと乗せると綺麗にできます。カニカマはストローで抜くと綺麗な円形になります。 |

| トサカ・羽 | カニカマ、赤ウインナー、ハム、パプリカ | カニカマや赤ウインナーの赤い部分を飾り切りしてトサカに見立てます。ハムや薄焼き卵を羽の形にカットするのも良いでしょう。 |

キャラ弁作りは、食材に直接手で触れる機会が多くなります。作業前には必ず石鹸で手を洗い、清潔な調理器具を使用してください。特に、気温が高くなる季節は、食材が傷まないように保冷剤を入れるなどの食中毒対策を徹底しましょう。完成したお弁当は、涼しい場所に保管し、なるべく早く食べてもらうことが大切です。

うずらの卵でコロコロ白文鳥の作り方

お弁当のフタを開けた瞬間、思わず「かわいい!」と声が上がるようなキャラ弁は、作るのも見るのも楽しいものですよね。しかし、キャラ弁作りは「難しそう」「時間がかかりそう」といったイメージから、なかなか挑戦できずにいる方も多いのではないでしょうか。

実は、スーパーで手軽に手に入る「うずらの卵」を使えば、誰でも簡単に愛らしい白文鳥を作ることが可能です。その理由は、うずらの卵が持つ元々の形と白さが、白文鳥のふっくらとした姿を表現するのに最適だからです。特別な道具もほとんど必要なく、ちょっとした工夫で、お弁当箱の中に小さな癒やしを添えることができます。

ここでは、初心者の方でも安心して挑戦できる、うずらの卵を使ったコロコロ白文鳥の作り方を、手順を追って詳しくご紹介していきます。

準備するものリスト

白文鳥作りを始める前に、まずは必要な材料と道具を揃えましょう。ほとんどがご家庭にあるものや、スーパー、100円ショップで手軽に揃えられるものばかりです。

| 分類 | 名前 | 用途・ポイント |

|---|---|---|

| 材料 | うずらの卵(水煮) | 白文鳥の体になります。水煮パックを使うと時短になります。 |

| 材料 | にんじん | くちばし部分に使います。少量でOKです。 |

| 材料 | 黒ごま | つぶらな瞳を表現します。 |

| 材料 | 乾燥パスタ(細いもの) | くちばしを固定するために使います。サラスパなどがおすすめです。 |

| 道具 | ナイフまたは包丁 | にんじんをスライスする際に使用します。 |

| 道具 | ストロー | にんじんを三角形に型抜きするのに便利です。 |

| 道具 | ピンセット | 黒ごまを付ける細かい作業にあると非常に役立ちます。 |

| 道具 | つまようじ | 目を付ける位置に印をつけたり、細かい調整をしたりする際に使えます。 |

白文鳥の作り方【3ステップ】

材料と道具が準備できたら、いよいよ白文鳥作りに挑戦です。一つひとつの工程はとても簡単なので、焦らずに楽しみながら進めていきましょう。

STEP1: くちばしパーツを作る

まず、白文鳥のチャームポイントである「くちばし」から作っていきます。

にんじんを1mm〜2mm程度の薄い輪切りにします。次に、ストローの飲み口を指で少し潰して三角形に近い形を作り、輪切りにしたにんじんを型抜きしてください。こうすることで、簡単に小さくて可愛い三角形のくちばしを量産できます。もしストローがなければ、ナイフで丁寧に三角形に切り出しても問題ありません。

くちばし作りの豆知識

にんじんは、先に少しだけ電子レンジで加熱しておくと柔らかくなり、型抜きしやすくなります。加熱しすぎると崩れやすくなるので、数十秒程度で様子を見て調整してくださいね。

STEP2: 目を付ける位置を決める

次に、うずらの卵に目となる黒ごまを付けていきます。この工程が、白文鳥の表情を決める最も重要なポイントになります。

ピンセットを使って黒ごまを一粒ずつつまみ、うずらの卵に配置しましょう。目を付ける位置は、やや下向きで、少し離れ気味にすると、あどけない可愛らしい表情に仕上がります。位置が決まったら、指で軽く押し込むようにして固定してください。

STEP3: くちばしを合体させる

最後に、STEP1で作ったにんじんのくちばしを体に取り付ければ完成です。

乾燥パスタを短く(5mm程度に)折り、まず、にんじんのくちばしの中心に刺します。それから、うずらの卵の顔の中心部分に、くちばしが付いたパスタをゆっくりと差し込んで固定します。これで、コロコロとかわいい白文鳥の出来上がりです。

なぜ接着に乾燥パスタを使うの?

乾燥パスタを固定に使うことには、ちゃんとした理由があります。お弁当を食べるお昼頃には、パスタがお弁当の具材の水分を吸って柔らかくなっているため、そのまま食べても安全です。つまようじで固定する方法もありますが、小さなお子さんのお弁当に入れる場合は特に、食べられる食材を使う方が安心感があります。

もっと可愛く!アレンジアイデアと注意点

基本の作り方をマスターしたら、少しのアレンジを加えてオリジナルの鳥さんを作ってみるのも楽しいでしょう。ただし、キャラ弁作りには衛生面など、いくつか注意すべき点も存在します。

アレンジで広がるキャラ弁の世界

例えば、こんなアレンジはいかがでしょうか。

- ほっぺをプラス: ケチャップをつまようじの先につけて、目の下にちょんちょんと描くと、ほんのりピンクのほっぺができて可愛さがアップします。桜でんぶを付けても良いでしょう。

- 頭に模様を: 海苔を小さくカットして頭に乗せれば、スズメや他の小鳥にも変身させられます。

- 羽を付ける: スライスチーズやハムを葉っぱの型などで抜いて、体の側面に貼り付ければ、パタパタと羽ばたいているような表現も可能です。

キャラ弁作りの注意点

見た目のかわいさだけでなく、安心して食べてもらうための配慮も大切です。以下の点に注意してください。

衛生管理と崩れ対策

うずらの卵や他の食材を素手で長時間触ると、雑菌が繁殖する原因になりかねません。作業前には必ず手を洗い、清潔な調理器具を使用することを心がけましょう。また、完成した白文鳥はお弁当箱の中で動いて崩れやすいものです。

ブロッコリーやミニトマトなど、他のおかずで周りをしっかりと固定して、フタを開けた時の感動をキープしてあげてください。

このように、うずらの卵を使えば、時間がない朝でも手軽に可愛い白文鳥のキャラ弁を作ることができます。最初は少し手間取るかもしれませんが、慣れてくれば数分で何羽も作れるようになります。ぜひ、次のお弁当作りの際に挑戦して、大切な人を笑顔にしてみてはいかがでしょうか。

ご飯で簡単!まんまるひよこおにぎり

「キャラ弁作りに挑戦したいけれど、なんだか難しそう…」「朝の忙しい時間には、とてもじゃないけど作れない!」そんな風に感じて、一歩を踏み出せないでいる方も多いのではないでしょうか。

しかし、ご安心ください。今回ご紹介する「まんまるひよこおにぎり」であれば、特別な道具や難しいテクニックは一切必要ありません。言ってしまえば、普段のおにぎり作りにほんの少し手間を加えるだけで、お弁当箱がパッと華やぐ一品が完成するのです。

この記事を最後まで読めば、キャラ弁作りが初めての方でも、お子さんが大喜びするようなお弁当を自信を持って作れるようになります。まずは、準備するものから一緒に確認していきましょう。

準備する材料と道具

ひよこおにぎり作りに必要なのは、スーパーで手軽に手に入る身近な食材ばかりです。ここでは、基本的な材料と、あると作業が格段に楽になる道具を一覧で紹介いたします。

| 分類 | 名前 | 用途・ポイント |

|---|---|---|

| 基本の材料 | 温かいご飯 | お茶碗1杯分(約150g)で、ひよこ2〜3羽が作れます。 |

| 基本の材料 | 塩 | 少々。ご飯に下味をつけ、傷みにくくする効果も期待できます。 |

| 基本の材料 | 焼き海苔 | 目や羽のパーツになります。味付け海苔よりもしっかりしていて扱いやすいです。 |

| 基本の材料 | コーン | 2粒程度。ひよこのくちばしになります。缶詰や冷凍コーンで大丈夫です。 |

| 基本の材料 | ケチャップ | 赤いほっぺに使います。爪楊枝の先で付けると簡単です。 |

| 色付け用(お好みで) | デコふり(黄)、ターメリック、たまごそぼろ | ご飯を黄色く色付けます。より「ひよこらしさ」がアップします。 |

| 道具 | ラップ | ご飯を握る際に使います。衛生的で、手も汚れません。 |

| 道具 | ハサミ、海苔パンチ | 海苔をカットするのに使います。細かい作業には眉用ハサミが便利でしょう。 |

| 道具 | ピンセット | 細かいパーツを乗せる際に重宝します。もちろん、なくても作れます。 |

| 道具 | 爪楊枝 | ケチャップでほっぺを描くときに使用します。 |

ご飯の色付けについて

ご飯を鮮やかな黄色にしたい場合、市販の「デコふり」を使うのが最も手軽です。もし、より自然な色合いと風味を求めるなら、ターメリックがおすすめです。ご飯お茶碗1杯に対し、ターメリックを耳かき1杯程度混ぜるだけで、きれいな黄色に染まります。入れすぎると独特の風味が強くなるので、少しずつ加えて調整してくださいね。

まんまるひよこの作り方ステップ解説

それでは、実際にまんまるひよこおにぎりを作っていきましょう。一つ一つの工程は驚くほどシンプルなので、お子さんと一緒に粘土遊びのような感覚で楽しむのも良いかもしれません。

ステップ1:ひよこの体(おにぎり)を作る

まず、ひよこの土台となるおにぎりを作ります。温かいご飯に塩を軽く振り、味を調えてください。もし黄色く色付けをする場合は、この段階でデコふりやターメリックを加えて、色ムラがなくなるまでしっかりと混ぜ合わせます。

次に、ラップを広げてご飯を適量のせ、キュッと茶巾絞りのようにして丸い形に整えましょう。このとき、あまり固く握りすぎず、ふんわりと仕上げることが美味しく作るコツとなります。ご飯が熱すぎると火傷の危険があり、逆に完全に冷めているとまとまりにくいため、人肌程度の温かさが最適です。

ステップ2:ひよこの顔パーツを準備する

おにぎりを握り終えたら、次はひよこの表情を決める大切な顔パーツを用意します。この準備を丁寧に行うことで、仕上がりのクオリティがぐっと上がります。

- 目:海苔をハサミや海苔パンチで丸くカットします。ニコニコ目にしたり、点の目にしたりと、形を変えるだけで色々な表情が生まれます。

- くちばし:コーンの尖った部分がくちばしらしく見えるよう、向きを考えておきましょう。

- ほっぺ:爪楊枝の先にケチャップをほんの少しだけ付け、ちょんちょんと頬の位置に乗せます。茹でた人参をストローで丸く抜いて作る方法もきれいです。

これらのパーツは、あらかじめ全てカットして準備しておくと、後の飾り付け作業が非常にスムーズに進みます。特に海苔のカットは、お弁当を作る前日の夜に済ませておくと、朝の忙しい時間を大幅に短縮できるためおすすめです。

ステップ3:パーツを飾り付けて完成

いよいよ最後の仕上げ工程です。準備したパーツをおにぎりに飾り付けて、かわいいひよこに命を吹き込んでいきましょう。

目や口などの細かいパーツが取れやすい場合は、接着面に少量のマヨネーズを塗ると、お弁当箱の中で安定しやすくなります。ピンセットを使うと、目の位置などを正確に微調整しやすいですよ。

全てのパーツを付け終えたら、まんまるひよこおにぎりの完成です。お弁当箱に詰める際は、他のおかずでそっと体を支えるように固定してあげると、持ち運んでいる間に顔が崩れてしまうのを防げます。

もっとかわいく!アレンジアイデア集

基本的な作り方をマスターしたら、次は少しだけアレンジを加えてみませんか?ほんのひと工夫で、オリジナリティあふれるひよこが誕生します。

- トサカを付ける:赤ウインナーの端をギザギザにカットしたものや、カニカマの赤い部分を頭に乗せると、ニワトリのヒナのような愛らしさが出ます。

- 羽を付ける:半分にカットした海苔や、薄焼き卵を半月状に切ったものを側面に貼り付けると、パタパタと羽ばたいているような動きを表現できます。

- 仲間を増やす:ご飯にケチャップを混ぜてオレンジ色のひよこにしたり、すり潰した枝豆を混ぜて緑色のインコ風にしたりと、色を変えるだけでバリエーションが無限に広がります。

作る上での注意点と長持ちさせるコツ

簡単でかわいいひよこおにぎりですが、お子さんに美味しく安全に食べてもらうためには、いくつか注意したい点が存在します。ここでは、特に重要な衛生面や持ち運びの際のポイントについて詳しく解説します。

衛生管理を徹底しましょう

お弁当作りで最も気をつけたいのが、食中毒のリスクです。特に、素手でご飯を握る際は、調理前に石鹸で指の間や爪まで丁寧に洗うことを徹底してください。ただ、できるだけラップを使って握ることで、食材に直接触れる機会を減らすのが最も安全でおすすめの方法です。

また、海苔やコーンといったパーツを扱う際も、清潔な箸やピンセットを使用しましょう。お弁当箱や使用する器具も、事前にきれいに洗浄・乾燥させておくことが大切になります。

パーツが取れないための工夫

せっかく頑張って作ったひよこの顔が、お昼に蓋を開けたらバラバラに…という悲しい事態を防ぐための工夫も必要です。

前述の通り、マヨネーズを接着剤代わりにする方法が効果的ですが、お弁当箱への詰め方こそが最大のポイントかもしれません。

ひよこの周りにブロッコリーやミートボール、卵焼きなどのおかずを配置して、おにぎりが動かないように隙間をきっちり埋めることを意識してください。こうすることで、見た目が華やかになるだけでなく、型崩れ防止という実用的な役割も果たしてくれます。

アレルギーへの配慮も忘れずに

今回紹介した材料(コーン、ケチャップの原料であるトマトなど)の中には、アレルギーの原因となる品目が含まれている場合があります。お子さんのアレルギーの有無を必ず確認し、必要であれば代替食材を使いましょう。

例えば、くちばしは茹でた人参を三角にカットしたものでも代用できますし、ほっぺは魚肉ソーセージをストローで抜いたものでもかわいく仕上がります。

このように、いくつかのポイントを押さえるだけで、誰でも簡単にかわいい鳥のキャラ弁を作ることができます。お子さんのお弁当はもちろんのこと、ピクニックや持ち寄りパーティーのメニューに加えても、きっと場が盛り上がるはずです。ぜひ、気軽にチャレンジしてみてください。

表情を決めるパーツの作り方とコツ

キャラ弁作りで鳥をモチーフにするとき、その可愛らしさを最大限に引き出す鍵は、なんといっても表情にあります。目が少し違うだけで、くちばしの角度がほんの少し変わるだけで、鳥のキャラクターは元気に見えたり、眠そうに見えたりと、全く異なる印象を与えることになるでしょう。

このように言うと、とても繊細で難しい作業のように聞こえるかもしれません。

しかし、ご安心ください。いくつかの基本的なパーツの作り方と、ちょっとしたコツさえ押さえておけば、誰でも簡単にかわいらしい鳥の表情を生み出すことが可能です。ここでは、表情を決定づける重要なパーツである「目」「くちばし」「ほっぺ」の作り方と、美しく仕上げるための秘訣を具体的にご紹介していきます。

目の作り方

キャラクターの魂とも言える「目」は、表情作りの中心となるパーツです。使う食材や作り方によって、様々な表現ができます。

最も一般的なのは海苔を使った方法でしょう。小さな丸い目であれば、市販の海苔パンチを使えば一瞬で、しかも同じ大きさのものを量産できます。もし、にっこり笑った目や、少し大きめの個性的な形の目を作りたい場合は、眉毛カット用の小さなハサミを使うときれいに仕上がります。

また、黒ごまをそのまま使えば、つぶらな瞳を簡単に表現することも可能です。

白目部分を表現したいときは、スライスチーズが活躍します。つまようじで輪郭を描いてからカットしたり、丸い型で抜いたりして白目を作り、その上に海苔や黒ごまで作った黒目を乗せると、より生き生きとした表情になります。

くちばしの作り方

鳥のキャラクターらしさを一気に出してくれるのが「くちばし」です。黄色やオレンジ色の食材を使うのが一般的で、お弁当全体の彩りも豊かになります。

定番の食材は、厚めに切って茹でたにんじんです。三角やひし形にカットして使いましょう。小さな三角形に切るだけで、かわいらしいひよこのくちばしを表現できます。他にも、コーンを1粒置くだけでも立派なくちばしに見立てることが可能です。チェダーチーズを小さな三角に切って乗せるのも、手軽でおすすめの方法です。

もし立体感を出したい場合は、薄焼き卵を小さく切って折りたたむようにして配置すると、少し開いたような動きのあるくちばしを演出できます。

ほっぺの作り方

「ほっぺ」は、愛らしさや元気な印象をプラスするための重要なアクセントです。ほんの少し赤みを加えるだけで、キャラクターの表情がパッと明るくなります。

一番簡単なのは、つまようじの先にケチャップを少量つけて、ちょんちょんと頬の位置に置く方法です。これだけで、ポッと赤らんだような可愛いほっぺが完成します。また、ハムやカニカマの赤い部分をストローで抜いて作るのも良いでしょう。ストローの太さを変えれば、ほっぺの大きさを簡単に調整することもできます。

他にも、魚肉ソーセージを薄くスライスして型で抜いたり、ぶぶあられのピンクや赤色を使ったりするのも、手軽でかわいい仕上がりになります。

パーツ作りの3つのコツ

- 便利な道具を活用する:ピンセット、海苔パンチ、デザインナイフ、様々な太さのストローなどがあると、作業効率が格段にアップし、仕上がりもきれいになります。

- パーツの固定はマヨネーズで:作ったパーツをご飯やおかずの上に乗せる際、裏に少量のマヨネーズを塗ると接着剤代わりになり、ズレにくくなります。

- バランスを意識する:目やほっぺは、左右対称になるように配置するのが基本です。中心から配置していくとバランスが取りやすくなります。

これらのパーツの作り方を組み合わせるだけで、表現の幅は無限に広がります。例えば、目の海苔を少し細長くすれば眠そうな表情に、くちばしを少し上向きにすれば元気な表情に変化します。最初はうまくいかなくても、何度か試していくうちに、きっと自分だけのかわいい鳥キャラクターが作れるようになるでしょう。

衛生面での注意点

キャラ弁作り、特に細かいパーツを扱う際は、衛生面に十分注意しましょう。食材に直接触れる前には必ず手を洗い、清潔なピンセットや箸を使用することを心がけてください。特に、チーズやハムなどの生で食べる食材は、素手で長時間触らないようにすることが大切です。

以下の表に、パーツごとに使える代表的な食材と、簡単な作り方のポイントをまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

| パーツ | おすすめ食材 | 作り方のポイント |

|---|---|---|

| 目 | 海苔、黒ごま、スライスチーズ | 海苔パンチやハサミを活用。チーズで白目を作ると表現の幅が広がります。 |

| くちばし | にんじん、コーン、チェダーチーズ、薄焼き卵 | 茹でたにんじんを三角形にカットするのが定番。コーン1粒でも代用可能です。 |

| ほっぺ | ケチャップ、ハム、カニカマ、ぶぶあられ | つまようじでケチャップを付けるのが最も手軽。ストローで型抜きするのもおすすめです。 |

このように、特別な食材を準備しなくても、普段から冷蔵庫にあるようなもので十分に可愛いパーツは作れます。まずはこの記事で紹介した方法を試して、あなただけのオリジナルな鳥キャラ弁作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。

お弁当箱にきれいに詰めるポイント

せっかく愛情を込めて作った鳥のキャラ弁も、お弁当箱に詰める段階で崩れてしまっては台無しです。しかし、いくつかのポイントを押さえるだけで、誰でも簡単に見栄え良く、そして崩れにくいお弁当を完成させることができます。

結論から言うと、キャラ弁を美しく詰める秘訣は、「詰める順番」と「すき間を作らないこと」の2点に集約されます。この基本を守ることで、持ち運びの振動にも強い、食べる瞬間まで可愛い鳥のキャラクターを保ったお弁当が実現します。

なぜ「詰める順番」が重要なのか

お弁当を詰める際には、まず土台をしっかりと作ることが何よりも大切です。

その理由は、形が崩れにくく大きいものから詰めることで、お弁当箱の中に安定した基盤ができるからです。例えば、最初にご飯や大きなおかずを配置すると、それが壁や仕切りの役割を果たしてくれます。

この安定した土台の上に、デリケートな鳥のキャラクターや小さなおかずを乗せていくことで、それぞれの配置がぐっと楽になります。

逆に、小さなものや柔らかいものから詰めてしまうと、後から大きなものを入れたときに圧迫されて形が崩れてしまいます。言ってしまえば、家を建てる時に基礎工事から始めるのと同じ理屈です。

「すき間」が大敵である理由

お弁当箱の中にすき間があると、通園・通学や通勤で持ち運ぶ際の揺れで、中身が動いてしまいます。

すると、おかず同士がぶつかり合って配置がずれたり、鳥のキャラクターの繊細なパーツ(目やクチバシなど)が取れてしまったりする原因となるのです。せっかくの可愛いお顔が泣き顔になっていたら、悲しい気持ちになりますよね。

そこで、おかずをぎゅっと詰めてすき間をなくすことで、中身が互いに支え合い、固定される効果が生まれます。これにより、お弁当の蓋を開けた瞬間まで、作った時の美しい状態を維持しやすくなるでしょう。

キャラ弁をきれいに詰める具体的な5ステップ

それでは、実際に鳥のキャラ弁を詰める手順をステップごとに見ていきましょう。この流れを意識するだけで、仕上がりが格段に変わります。

ステップ1:主食(ご飯)を詰める

最初にお弁当箱の半分から3分の2程度を目安に、主食であるご飯を詰めます。このとき、鳥のキャラクターを乗せる部分は平らに、逆におかずを詰める側は少し山なりにするなど、完成形をイメージしながら高低差をつけるのがポイントです。ご飯は、キャラ弁全体の土台であり、キャンバスにもなります。

ステップ2:大きい主菜から詰める

次に入れるのは、唐揚げやハンバーグ、卵焼きといった、大きくて形のしっかりした主菜です。ご飯の隣や、お弁当箱の角など、スペースを区切るように配置すると、後から詰めるおかずが安定します。

ステップ3:小さいおかず(副菜)で仕切る

主菜を置いたら、ほうれん草のおひたしやきんぴらごぼうなど、形の変わりやすい副菜で主食と主菜の間を埋めたり、大きなすき間を埋めたりしていきます。カップや仕切り用の葉物野菜(レタスなど)を上手に活用するのも良い方法です。

ステップ4:主役の鳥キャラクターを配置する

おかずの土台が整ったら、いよいよ主役である鳥のキャラクターを乗せます。最も安定する場所は、平らにしておいたご飯の上です。そっと優しく配置しましょう。もしパーツが取れそうな場合は、乾燥パスタを短く折ったものを刺して固定する「パスタ固定」というテクニックも有効です。

ステップ5:彩りの良いおかずですき間を埋める

最後に、残っている小さなすき間を徹底的に埋めていきます。この作業が、お弁当の崩れを防ぐ最終仕上げです。ミニトマトやブロッコリー、枝豆、星形のポテトなど、彩りが良く、形も可愛いおかずを使うと、お弁当全体が華やかな印象になります。

- ご飯やおかずはしっかり冷ます:温かいまま詰めると蒸気がこもり、傷みの原因になります。特に夏場は注意が必要です。

- おかずの汁気はよく切る:煮物などの汁気は、味移りや傷みの原因になります。キッチンペーパーで押さえたり、おかかやゴマを和えたりして汁気を吸わせる工夫をしましょう。

- 彩りを意識する(赤・黄・緑):お弁当に「赤・黄・緑」の3色が入ると、栄養バランスが良く見えるだけでなく、見た目も一気に鮮やかになります。鳥のキャラクターに合わせて、周りのおかずの色を選ぶと統一感が出ます。

アレンジでもっと楽しい!人気の鳥キャラ弁アイデア

- そぼろご飯で作る!ふわふわにわとり親子

- カラフルさが人気!インコおにぎりのアイデア

- おかずも鳥モチーフ!ウインナーと野菜の飾り切り

- イベントが盛り上がるデコレーション術

- あると便利な最新キャラ弁グッズ

そぼろご飯で作る!ふわふわにわとり親子

お弁当のふたを開けた瞬間、お子さんの「わぁ!」という歓声が聞こえてきそうですね。今回ご紹介するのは、みんな大好きなそぼろご飯をアレンジした、とっても可愛い「にわとり親子」のキャラ弁です。

このキャラ弁の魅力は、なんといっても鶏そぼろと卵そぼろだけで、まるで絵本のような温かい親子の風景を描ける点にあります。キャラ弁作りは難しそう…と感じている方でも、そぼろを使えば驚くほど簡単に、そして美味しく仕上げることが可能になります。

なぜなら、そぼろは形を作りやすく、また作り置きができるため、忙しい朝の時間を大幅に短縮してくれるからです。甘辛い鶏そぼろと、ふわふわで優しい甘さの卵そぼろの組み合わせは、味の面でも子供たちに大人気。見た目の可愛さだけでなく、お弁当としてのおいしさもしっかりと両立できるのが、このレシピの素晴らしいところでしょう。

ここでは、詳しい作り方の手順から、さらに可愛く見せるためのコツまで、分かりやすく解説していきます。ぜひ、愛情たっぷりのにわとり親子弁当に挑戦してみてください。

準備する主な材料

にわとり親子を作るために、まずは基本となる材料を準備しましょう。細かいパーツはお家にあるものでアレンジするのも楽しいですよ。

| 役割 | 材料 | ポイント |

|---|---|---|

| ご飯・土台 | 温かいご飯、鶏ひき肉、醤油、砂糖、みりん | 鶏そぼろは少ししっとり目に作ると、ご飯と馴染みやすくなります。 |

| にわとり・ひよこ | 卵、砂糖、塩、(お好みで)白ごはん | 卵そぼろは、菜箸を4〜5本使って混ぜると細かくてふわふわに仕上がります。 |

| 顔のパーツ | 海苔、黒ごま | 目や口を作るのに使います。クラフトパンチがあると便利です。 |

| 飾り付け | にんじん、コーン、ブロッコリーなど | にんじんでトサカやクチバシを作ると、彩りが豊かになります。 |

ふわふわにわとり親子の作り方手順

材料が揃ったら、さっそく作っていきましょう。手順は大きく分けて3ステップです。

1. そぼろを作る

まず、基本となる「鶏そぼろ」と「卵そぼろ」を作ります。フライパンや小鍋に鶏ひき肉と調味料(醤油、砂糖、みりんなど)を入れて火にかけ、菜箸で混ぜながら加熱し、ポロポロになったら鶏そぼろの完成です。次に、溶き卵に砂糖と塩を加えて混ぜ、同じように加熱しながら絶えず混ぜ続けると、ふわふわの卵そぼろが出来上がります。

卵そぼろの色をより鮮やかな黄色にしたい場合は、卵黄を1つ多めに加えたり、かぼちゃパウダーやターメリックをほんの少しだけ加えたりする方法があります。色が一気に明るくなり、ひよこがもっと可愛らしく見えますよ。

2. お弁当箱に詰めていく

お弁当箱の半分くらいまで白ごはんを敷き詰め、その上に鶏そぼろをまんべんなく広げます。これがにわとり親子が過ごす地面の部分になります。鶏そぼろの茶色と、卵そぼろの黄色のコントラストが、可愛さを引き立ててくれるのです。

3. にわとりとひよこを形作る

ラップを使って、卵そぼろを丸く握って親にわとりとひよこの形を作ります。このとき、卵そぼろだけだと崩れやすい場合は、少量の白ごはんと混ぜてから握ると形が安定しやすくなります。親にわとりは少し大きめに、ひよこは小さくいくつか作ると、物語が生まれて可愛らしいです。作ったにわとりとひよこを、鶏そぼろの上に優しく配置してください。

4. 顔と飾り付けで仕上げる

最後の仕上げです。海苔をパンチで抜いたり、ハサミでカットしたりして目を作り、貼り付けます。茹でたにんじんを薄くスライスし、ストローや型抜きでトサカやクチバシの形に抜いて飾りましょう。ひよこのクチバシには、コーンを1粒使うと簡単で可愛く仕上がります。周りにブロッコリーやミニトマトを添えれば、彩りも栄養バランスもアップします。

特に気温が高い季節は、食中毒に注意が必要です。作ったそぼろやご飯は、必ず完全に冷ましてからお弁当箱に詰めるようにしてください。また、持ち運びの際は保冷剤を一緒に入れることをお勧めします。海苔などの細かいパーツを付ける際は、清潔なピンセットを使うと衛生的で作業もしやすいです。

このように、そぼろご飯をベースにすることで、誰でも簡単に愛情のこもった可愛いキャラ弁を作ることができます。お子さんのお弁当の時間が、もっと楽しく特別なものになるはずです。

カラフルさが人気!インコおにぎりのアイデア

お弁当のフタを開けた瞬間、思わず「わぁ!」と声が上がるような、カラフルで愛らしいインコのおにぎり。キャラ弁の中でも特に人気が高いアイデアの一つです。一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、実は身近な食材を使って誰でも簡単に作れるのが魅力なのです。ここでは、お弁当を華やかに彩るインコおにぎりの様々なアイデアを紹介します。

このように、インコおにぎりの一番のポイントであるカラフルな色付けは、市販のアイテムを使えばとても手軽に実現できます。もちろん、野菜パウダーなど自然な食材で色を付ける方法もありますので、好みに合わせて選んでみてください。

アイデア1:定番人気のセキセイインコ

ペットとしてもおなじみのセキセイインコは、おにぎりのモチーフとしても大人気です。青や緑、黄色といった鮮やかな色が特徴的でしょう。

ご飯の色付けには、先ほど紹介した「デコふり」の青色や緑色を使うのが最も簡単です。黄色いインコにしたい場合は、ターメリックパウダーを少量混ぜ込んだり、卵そぼろを混ぜ込んだりする方法があります。

セキセイインコ特有の頭のしま模様は、黒すりごまをまぶしたり、細かく刻んだ海苔を貼り付けたりすると、より本物らしくなります。くちばしはコーン一粒、ほっぺはケチャップを楊枝の先でちょんと付けるだけで、可愛らしい表情が完成します。

アイデア2:チャームポイントが可愛いオカメインコ

黄色い頭とオレンジ色の丸いほっぺ(チークパッチ)が愛らしいオカメインコも、お弁当で再現しやすい鳥の一つです。この特徴的な見た目は、お弁当をパッと明るくしてくれます。

まず、体部分は塩むすびなど白いご飯で作り、頭の部分に卵そぼろを混ぜた黄色いご飯を乗せると、簡単にオカメインコらしさが出ます。一番のチャームポイントであるオレンジのほっぺは、ケチャップライスを丸く貼り付けたり、薄切りにした人参を丸く型抜きして乗せたりして表現しましょう。

また、頭の上の冠羽(かんう)は、揚げたパスタを数本刺したり、スライスチーズを細長くカットして飾ったりすると、より立体感のある仕上がりになります。

色付け食材のバリエーション

インコの種類によって、様々な色付け方法があります。以下の表を参考に、作りたいインコに合わせて食材を選んでみましょう。

| インコの種類 | 特徴的な色 | おすすめの食材 |

|---|---|---|

| セキセイインコ | 青、緑、黄 | デコふり(青・緑)、青のり、ほうれん草パウダー、ターメリック、卵そぼろ |

| オカメインコ | 白、黄、オレンジ | 卵そぼろ、ケチャップ、パプリカパウダー、薄切り人参 |

| コザクラインコ | 緑、ピンク、オレンジ | デコふり(緑)、ほうれん草パウダー、桜でんぶ、ケチャップライス、鮭フレーク |

アイデア3:仲良しコンビで!コザクラインコ

「ラブバード」とも呼ばれるコザクラインコは、鮮やかな緑色の体に、顔周りのピンクやオレンジのグラデーションが美しい鳥です。この特徴を活かして、2色のコントラストが楽しいおにぎりを作ることができます。

顔の部分は桜でんぶや鮭フレークを混ぜたピンク色のご飯、またはケチャップライスでオレンジ色のご飯を用意します。そして、体の部分はほうれん草パウダーやデコふりの緑で色付けしたご飯を使い、2つを組み合わせて握るとコザクラインコらしい姿になります。

お弁当箱に2羽並べて入れると、仲睦まじい雰囲気が演出できて、さらに可愛らしさが増すでしょう。

インコおにぎりを作る際の注意点

可愛いインコおにぎりを作る際には、いくつか気を付けたいポイントがあります。特に、細かいパーツの扱いや味のバランスには注意が必要です。

まず、目や模様に使う海苔は、時間が経つとご飯の水分で縮んでしまうことがあります。これを防ぐためには、チーズの上に海苔を貼ってからご飯に乗せると、湿気を防ぎやすくなります。

また、くちばしに使うコーンなどのパーツが取れてしまわないか心配な場合は、乾燥パスタを短く折って刺し、固定するというテクニックがおすすめです。食べる頃にはご飯の水分で柔らかくなるので、そのまま食べられます。

色付けに使うふりかけなどは塩分が含まれている場合もあるため、中の具材を調整するなどして、全体の味のバランスが濃くなりすぎないように配慮しましょう。

このように、少しの工夫で様々な種類のインコをお弁当で表現することが可能です。お子様が飼っているペットのインコをモデルに作ってみるのも、きっと喜ばれるに違いありません。ぜひ、カラフルで可愛いインコおにぎり作りに挑戦してみてください。

おかずも鳥モチーフ!ウインナーと野菜の飾り切り

お弁当の主役であるご飯を可愛い鳥のキャラクターにしたら、周りを彩るおかずにも統一感を持たせたくなりますよね。お弁当箱を開けた瞬間の、お子さんの「わぁ!」という笑顔を想像するだけで、作る側も楽しくなってくるものです。実は、いつものおかずも少し工夫するだけで、簡単に可愛い鳥モチーフに変身させることができます。

ここでは、キャラ弁作りの強い味方であるウインナーや、彩り豊かな野菜を使った鳥モチーフの飾り切りアイディアをご紹介。これらを加えるだけで、お弁当箱全体に物語が生まれ、より魅力的な仕上がりになります。

このように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。今回は初心者の方でも挑戦しやすい、簡単で可愛いアイディアを中心に解説していきます。

ウインナーで作る可愛い鳥たち

キャラ弁のおかずとして不動の人気を誇るウインナーは、加工しやすく、鳥モチーフを作るのにも最適な食材です。

まずは、定番の「ウインナーひよこ」から挑戦してみましょう。作り方はとてもシンプルです。

- ウインナーを半分に切ります。

- 片方の切り口と反対の丸い方に、2〜3mm程度の深さで十字の切り込みを入れます。これがひよこの足と頭の飾りになります。

- フライパンで焼くか、電子レンジで軽く加熱してください。

- 切り込み部分が花のように開いたら、黒ゴマで目を、細かく切ったコーンやにんじんでクチバシを付ければ、あっという間に可愛いひよこの完成です。

ひよこ作りに慣れたら、次は「にわとり」に挑戦してみるのも良いでしょう。赤いウインナーの皮の部分や、薄く切ったパプリカ、カニカマなどをギザギザにカットして頭に乗せれば、立派なトサカを持ったにわとりに変身します。

野菜の飾り切りで彩りをプラス

お弁当に彩りを添える野菜も、ひと工夫で可愛い鳥の仲間に加えられます。特に、型抜きを使えば誰でも簡単に飾り切りができます。

例えば、薄切りにしたにんじんやパプリカ、スライスチーズなどを鳥の形をしたクッキー型で抜くだけで、お弁当の隙間を埋めるのにぴったりの飾りが出来上がります。茹でたにんじんを使うと、色も鮮やかになり、お子さんも食べやすくなるでしょう。

他にも、ブロッコリーを森の木に見立てて、その横に型抜きした鳥さんを添えるのも素敵なアイディアです。ブロッコリーの緑と、にんじんのオレンジのコントラストが美しく、お弁当箱の中に小さな世界観が生まれます。

飾り切りをする際の注意点

可愛いお弁当を作る上で、いくつか心に留めておきたい点があります。特に、衛生面には十分な配慮が必要です。

- 手洗いの徹底: 食材に触れる前には、必ず石鹸で手を綺麗に洗いましょう。

- 清潔な調理器具: 包丁やまな板はもちろん、ピンセットや型抜きなどの道具も使用前後はしっかり洗浄・消毒することを心がけてください。

- 食材に触れる時間を短く: 食材を素手で触る時間が長くなると、雑菌が繁殖しやすくなります。できるだけ清潔な箸やピンセットを活用し、作業は手早く行いましょう。

- 加熱処理: ウインナーや野菜など、加熱が必要な食材は中心部までしっかりと火を通すことが大切です。

また、ウインナーの切り込みは、加熱しすぎると開きすぎてしまい、形が崩れてしまうことがあります。様子を見ながら、少しずつ加熱時間を調整するのが綺麗に仕上げるコツです。

このように、いつものおかずにほんの少し手を加えるだけで、お弁当はもっと楽しく、特別なものになります。ぜひ、今回ご紹介したウインナーや野菜の飾り切りに挑戦して、オリジナルの鳥キャラ弁作りを楽しんでみてください。

イベントが盛り上がるデコレーション術

運動会や遠足、お誕生日といった特別なイベントの日に、お弁当のふたを開けた瞬間の「わあっ!」という歓声は、作る人にとって最高の喜びではないでしょうか。

そんな特別な日をさらに盛り上げるためにおすすめしたいのが、鳥をモチーフにしたキャラ弁です。カラフルで可愛らしい鳥のデコレーションは、お弁当を華やかに彩り、食べる前から楽しい気持ちにさせてくれます。

この記事では、イベントが一段と楽しくなる、鳥キャラ弁のデコレーション術をご紹介します。初心者の方でも挑戦しやすい簡単なアイデアから、少し手の込んだ上級者向けのテクニックまで、幅広く解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

なぜイベントに「鳥キャラ弁」がおすすめなの?

イベントのお弁当に鳥のモチーフがぴったりな理由は、主に3つあります。第一に、色鮮やかで見た目が非常に華やかになる点です。例えば、卵の黄色を活かしたひよこや、ハムやチーズで作るピンクのフラミンゴなど、食材の色をそのままキャラクターに反映させやすいのが魅力でしょう。

彩り豊かなお弁当は、食欲をそそるだけでなく、写真映えも抜群です。

第二の理由は、アレンジの幅が広く、創造性を発揮しやすいことです。うずらの卵を使えば小さな小鳥が簡単に作れますし、ご飯を成形すれば大きなニワトリやフクロウも表現できます。

また、物語のワンシーンのように、木に見立てたブロッコリーに小鳥を止まらせたり、お花畑で遊ぶ様子を表現したりと、お弁当箱という小さな世界にストーリーを描く楽しみがあります。

そして最後に、他のモチーフとの組み合わせがしやすいという利点も挙げられます。お花や星、動物など、どんなテーマのお弁当にも鳥のキャラクターは自然に溶け込み、全体の完成度を高めてくれるでしょう。このように、鳥キャラ弁は見た目の可愛らしさと作りやすさを両立できる、イベントに最適なデコレーションなのです。

シーン別!鳥キャラ弁デコレーションアイデア

ここでは、具体的なイベントのシーンに合わせた鳥キャラ弁のデコレーション術をいくつか提案します。お子様の年齢やイベントの雰囲気に合わせて、ぜひ挑戦してみてください。

運動会向け:元気いっぱい!応援団ひよこ弁当

運動会のお弁当には、頑張る子どもたちを応援する気持ちを込めたデコレーションがぴったりです。そこでおすすめなのが、ハチマキを巻いた「応援団ひよこ」になります。これは、ゆでたうずらの卵や、カレー粉を混ぜた黄色いご飯を丸く握って作るのが簡単です。

ハチマキはカニカマの赤い部分や、薄く切った赤ウインナーで作ると、ぐっと応援団らしく見えます。

さらに、揚げパスタを使って旗を持たせたり、海苔で「ファイト!」といった文字を作って添えたりするのも楽しい演出です。おかずには、鶏のから揚げやミニハンバーグなど、子どもたちが大好きなメニューを詰め合わせれば、お昼の時間が待ち遠しくなるお弁当が完成します。

ワンポイントアドバイス

ひよこの目や口といった細かいパーツは、海苔パンチやストローを使うと、誰でも簡単かつ綺麗に作ることができます。100円ショップなどでも手軽に入手できるので、ぜひ活用してみましょう。

遠足向け:自然がテーマ!森の小鳥たち弁当

自然の中で食べる遠足のお弁当は、森や野原をイメージしたデコレーションにしてみてはいかがでしょうか。お弁当箱の底に鶏そぼろやおかかを敷き詰めて地面に見立て、ブロッコリーを木のように配置します。そして、その木の枝にうずらの卵で作った白い小鳥をちょこんと乗せれば、まるで森の一場面を切り取ったようなお弁当が出来上がります。

他にも、ミートボールを茶色い鳥に見立てたり、ニンジンやパプリカを花や蝶の形に型抜きして散りばめたりすると、より一層にぎやかで可愛らしい雰囲気になります。おにぎりをどんぐりの形にするのも、森のテーマとマッチしておしゃれです。

誕生日・記念日向け:主役級の華やかさ!カラフルクジャク弁当

お誕生日や記念日など、特別な日のお祝いには、お弁当箱全体を使って作る豪華な「クジャク弁当」が感動を呼びます。まず、ケチャップライスや混ぜご飯などでクジャクの胴体部分を作り、お弁当箱の中央に配置してください。

そして、このデコレーションの主役となる羽の部分は、薄焼き卵、きゅうり、パプリカ、ハムなど、色とりどりの食材を細長く切り、放射状に美しく並べて表現します。

これは少し手間がかかるかもしれませんが、完成したときのインパクトは絶大です。ふたを開けた瞬間に主役の笑顔がはじける、思い出に残るお弁当になることでしょう。

| イベント | おすすめ鳥モチーフ | 使うと便利な食材 |

|---|---|---|

| 運動会 | 応援団ひよこ、ニワトリ | うずらの卵、カレー粉ご飯、カニカマ、赤ウインナー |

| 遠足 | 森の小鳥、フクロウ | 鶏そぼろ、ブロッコリー、ミートボール、型抜き野菜 |

| 誕生日 | クジャク、オシドリ、フラミンゴ | ケチャップライス、薄焼き卵、きゅうり、パプリカ、ハム |

キャラ弁作りで気をつけたいポイント

見た目が可愛らしいキャラ弁ですが、作る際にはいくつか注意したい点があります。特に、気温が高くなる季節は衛生管理が重要になります。

まず、食材に直接手で触れる機会が多くなるため、調理前には必ず石鹸で手を洗い、清潔な調理器具を使用することを徹底しましょう。ご飯やおかずを成形する際は、ラップを使うと直接触れずに済むため衛生的です。また、すべての食材は中心部までしっかりと加熱することが基本となります。

もう一つのポイントは、お弁当の詰め方です。せっかく綺麗にデコレーションしても、持ち運んでいる間に崩れてしまっては台無しです。

おかず同士のすき間は、ブロッコリーやミニトマト、枝豆などで埋めるように詰めると、中身が動きにくくなります。キャラクターの細かいパーツが取れないように、乾燥パスタを短く折って刺し、固定するのも有効なテクニックです。

食中毒のリスクについて

ハムやチーズ、カニカマといった加工品も、一度開封したら雑菌が繁殖しやすくなると言われています。キャラ弁に使用する際は、できるだけ加熱調理するか、抗菌シートなどを活用することをおすすめします。特に夏場のキャラ弁作りは、保冷剤をしっかり入れるなど、温度管理に細心の注意を払ってください。

これらのポイントを押さえることで、見た目が可愛いだけでなく、安全で美味しいキャラ弁を作ることができます。少しの手間をかけることが、楽しいお弁当の時間につながります。

あると便利な最新キャラ弁グッズ

キャラ弁作り、特に鳥のような可愛いモチーフに挑戦したいと思っても、「不器用だから…」「朝は時間がないし…」と諦めていませんか。実は、便利なグッズを少し取り入れるだけで、誰でも簡単に見栄えのするキャラ弁を作ることが可能になります。

このため、最近では100円ショップなどでも手軽に手に入る、アイデア満載のアイテムがたくさん登場しているのです。

ここでは、鳥のキャラ弁作りがもっと楽しく、もっと手軽になる最新の便利グッズをいくつかご紹介します。

細かい作業の救世主!海苔パンチ・海苔カッター

キャラ弁の命とも言えるのが、キャラクターの「顔」です。特に鳥のつぶらな瞳や小さなくちばしといったパーツは、キャラの印象を大きく左右します。そこで活躍するのが、海苔パンチや海苔カッターです。

これは、まるで文房具の穴あけパンチのように、パチンと押すだけで簡単に海苔を特定の形に切り抜けるアイテム。にこやかな目や驚いた目、動物の鼻や口など、様々な表情のパーツがセットになっている商品も多く、組み合わせ次第でオリジナリティあふれる鳥のキャラクターを生み出すことができます。

もちろん、はさみで一つひとつ切り抜く手間が省けるため、大幅な時間短縮にも繋がるでしょう。忙しい朝には、これ以上ないほど心強い味方と言えます。

海苔パンチを上手に使うコツ

海苔パンチを使う際は、パリパリに乾いた海苔を使用するのがポイントです。湿気を含んだ海苔だと、きれいに抜けずにちぎれてしまうことがあります。もし海苔がしんなりしてしまったら、使う直前に軽く火で炙ると抜きやすくなりますよ。

あっという間に立体的な鳥が完成!ご飯・食材用の抜き型

お弁当箱の主役であるご飯を、簡単に鳥の形にしたい。そんな願いを叶えてくれるのが、ご飯用の立体抜き型です。

使い方は非常にシンプルで、型にご飯を詰めて押し出すだけ。これだけで、まん丸で可愛いひよこや、少しリアルなインコなど、立体的で存在感のあるキャラクターが完成します。ご飯がくっつきにくいように表面に凹凸加工が施されているものが多く、ストレスなく使える点も魅力です。

一方で、ハムやチーズ、薄焼き卵といったおかずを鳥の形に抜きたい場合には、平面的な抜き型が便利。翼の形や足の形など、細かいパーツ作りに重宝します。これらを組み合わせることで、お弁当全体で鳥の世界観を表現することが可能になります。

仕上げのクオリティを上げる名脇役たち

主役となるキャラクターが完成したら、周りのおかずも少し工夫して、お弁当全体の完成度を高めましょう。ここでは、そんな名脇役となってくれるグッズを紹介します。

まず、キャラ弁用のはさみやピンセットです。これらは、文房具とは異なり、食品に直接触れても安全な素材で作られています。刃先がカーブしたはさみは食材に沿って切りやすく、先の細いピンセットは海苔パンチで抜いた小さな目や口を正確に配置するのに欠かせません。指や箸では難しい繊細な作業も、これらの道具があればスムーズに進みます。

他にも、刺すだけでお弁当が華やかになるデコレーションピックもおすすめです。ミニトマトやブロッコリーに鳥のモチーフのピックを刺すだけで、簡単にかわいらしさをプラスできます。

グッズ選びの注意点

便利なキャラ弁グッズですが、いくつか注意したい点もあります。第一に、グッズが増えすぎるとキッチンの収納場所を圧迫してしまうことです。また、特定のキャラクター専用の型などは、子どもが成長したり飽きたりすると使わなくなってしまう可能性も考えられます。

このような理由から、まずは汎用性の高い基本的なグッズから揃え、必要に応じて少しずつ買い足していくのが賢い選択と言えるでしょう。

ここで、ご紹介した主要なグッズの種類と特徴を表にまとめました。

| グッズの種類 | 主な用途 | 選ぶポイント |

|---|---|---|

| 海苔パンチ・カッター | 顔のパーツ(目、口など)の作成 | 作りたい表情のパーツが揃っているか |

| 立体抜き型(ご飯用) | ご飯を立体的なキャラクターにする | お弁当箱のサイズに合うか、ご飯が付きにくい加工か |

| 平面抜き型(おかず用) | ハム、チーズ、野菜などを抜く | 細かい部分までキレイに抜けるか、洗いやすい形状か |

| はさみ・ピンセット | 海苔のカット、パーツの配置 | 食品用で安全な素材か、先端の細さや形状 |

このように、様々な便利グッズを上手に活用することで、キャラ弁作りはもっとクリエイティブで楽しい時間になります。ぜひ、お気に入りのアイテムを見つけて、素敵な鳥のキャラ弁に挑戦してみてください。

まとめ:明日のお弁当に可愛い鳥のキャラ弁を作ろう

この記事では、うずらの卵やご飯を使った可愛い鳥キャラ弁の作り方を紹介しました。海苔パンチ等の便利な道具や、詰め方のコツ、衛生管理の注意点を押さえれば、初心者でも簡単に見栄えの良いお弁当が作れます。

- 海苔パンチやピンセットを使えば細かい作業が格段に楽になる

- ストローやキャップはチーズやハムを丸く抜く型抜きの代用になる

- うずらの卵はそのままでも白文鳥やひよこのふっくらした体になる

- ご飯にデコふりやターメリックを混ぜてカラフルなインコを作ろう

- 黒ごまや海苔パンチで抜いた海苔でつぶらな瞳を簡単に表現できる

- 茹でたにんじんやコーン一粒で鳥のかわいらしいくちばしを作れる

- 爪楊枝の先に付けたケチャップで頬に赤みを足すと可愛さが増す

- パーツの固定に乾燥パスタを使うと食べる頃には柔らかくなり安全

- マヨネーズを接着剤代わりに使うと海苔などの細かいパーツが安定する

- 食材に触れる前は必ず手を洗い清潔な調理器具を使うことを徹底する

- 気温が高い季節は保冷剤を入れるなど食中毒対策をしっかり行う

- お弁当はご飯や大きなおかずから先に詰めることで土台が安定する

- ミニトマトやブロッコリーですき間を埋めると持ち運びで崩れにくい

- ウインナーに切り込みを入れて加熱すれば可愛いひよこに大変身する

- 鶏そぼろと卵そぼろを使えばにわとり親子の風景を簡単に描ける