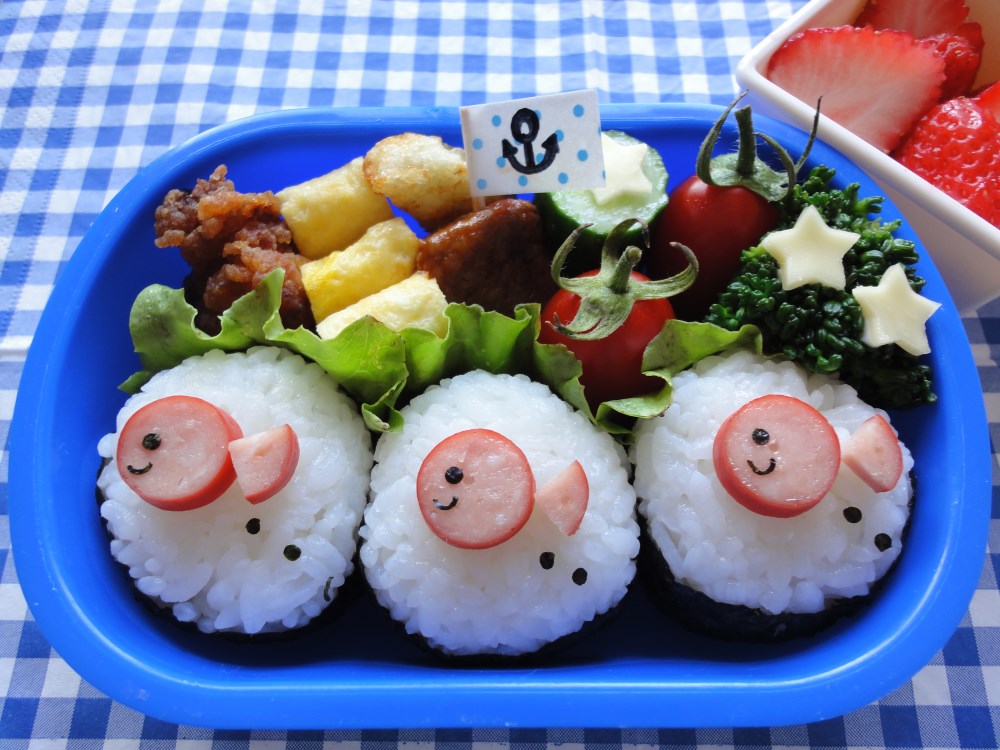

「子どものために作ったキャラ弁、蓋を開けたらパーツがバラバラ…」なんて悲しい経験はありませんか?キャラ弁のパーツ固定には揚げパスタが定番ですが、アレルギーが心配だったり、小さなお子さんには硬くて危ないかも、と不安に思う方も多いはず。

「キャラ弁の固定をパスタ以外でしたい!」そんなあなたの悩みを解決する、安全で可愛いアイデアとテクニックをこの記事で詳しくご紹介します。

代用食材としては、細いそうめんやうどんを揚げる・焼く方法や、プリッツやトッポなどのお菓子スティックを使うのもおすすめです。可愛らしい野菜スティックで彩りもプラスしたり、スライスチーズを接着剤がわりにしたり、細かな目や口のパーツなら海苔を湿らせてパーツを貼り付けたりと、ご家庭にあるもので簡単に試せる方法がたくさんあります。

さらに、崩れにくくする詰め方のコツも重要です。基本のテクニックとしてマヨネーズやケチャップで接着するだけでなく、パーツの下に切り込みを入れて埋め込む、おかず同士でぎゅっと挟み込むといった工夫で安定感が格段にアップします。

最後にラップを使って優しくプレスし、お弁当箱の隙間を徹底的に埋めることで、持ち運びの揺れにも負けないキャラ弁が完成します。この記事を最後まで読めば、まとめとしてキャラ弁の固定はパスタ以外の方法で安全にかわいくできる、と自信がつくはずです。

- パスタを揚げる手間なし 時短で可愛いキャラ弁が作れる

- パスタでは難しかった繊細なパーツ固定のコツがわかる

- 子どもが安全に食べられる パスタ以外の固定アイデアが見つかる

- 家にある食材で代用できる 様々な固定テクニックを学べる

目次

キャラ弁の固定はパスタ以外でも安心!使える食材アイデア集

- 細いそうめんやうどんを揚げる・焼く

- プリッツやトッポなどのお菓子スティック

- 野菜スティックで彩りもプラス

- スライスチーズを接着剤がわりに

- 海苔を湿らせてパーツを貼り付け

細いそうめんやうどんを揚げる・焼く

キャラ弁の細かいパーツを固定するとき、乾燥パスタを使うのが一般的ですが、「もう少し細いものがあれば…」と感じたことはありませんか。実は、そうめんや細めのうどんを揚げたり焼いたりすることで、パスタよりも繊細な固定ピックとして活用できるのです。

この方法は、単にパスタの代用品というだけではありません。アレルギーへの配慮や、お弁当の食感にアクセントを加えるといったメリットもあります。ここでは、揚げそうめん・焼きそうめんの作り方から、具体的な活用法、そして注意点までを詳しく解説していきます。

揚げそうめん・焼きそうめんの基本的な作り方

作り方は非常にシンプルで、思い立ったときにすぐ準備できるのが魅力です。揚げる方法と焼く方法、どちらも手軽に試せます。

一つの方法は、少量の油で揚げ焼きにするやり方です。フライパンに5mmから1cm程度の油を熱し、お弁当のパーツ固定に必要な長さに折ったそうめんを入れます。きつね色になるまで数十秒揚げ、キッチンペーパーの上で油を切れば完成です。短時間でカリッとした食感に仕上がります。

もう一つは、油を使わずに焼く方法で、こちらの方がよりヘルシーでしょう。フライパンで油を引かずに弱火で乾煎りするか、アルミホイルを敷いたオーブントースターで数分加熱します。焼き色がついて、ポリッと折れるくらいの硬さになったら出来上がりです。

揚げそうめん・焼きそうめんのメリット

キャラ弁作りにこのテクニックを取り入れることには、主に3つの利点があります。

- 繊細なパーツの固定に最適: 乾燥パスタよりも細いため、チーズやハムで作った小さな飾り、ウインナーの耳や手足といった細かいパーツを自然に固定できます。

- アレルギーへの配慮: 小麦アレルギーのお子さん向けには、米粉で作られた麺やひえ、あわを使った麺で代用することも可能です。

- 食感のアクセント: カリカリ、ポリポリとした食感は、お弁当の楽しいアクセントになり、お子さんにも喜ばれるでしょう。

使用する際の注意点

手軽で便利な揚げそうめん・焼きそうめんですが、利用する際にはいくつか注意しておきたい点があります。安全で美味しいお弁当作りのために、以下のポイントを心に留めておいてください。

まず、揚げたり焼いたりした麺は、乾燥パスタ以上に折れやすい特性を持っています。そのため、硬い食材に無理に刺そうとすると、途中で折れてしまうかもしれません。ブロッコリーの芯や厚めのきゅうりなどに使う際は、あらかじめ竹串などで少し穴を開けておくとスムーズに固定できるでしょう。

また、湿気にも注意が必要です。揚げ物特有の悩みですが、お弁当箱の中の蒸気や、水分が多いおかずの隣に置くことで、せっかくのカリカリ食感が失われてしまうことがあります。作り置きも可能ですが、密閉できる容器に乾燥剤と一緒に入れて保管することをおすすめします。

小さなお子さんへのお弁当で使う場合の配慮

揚げそうめんは細くて硬いため、食べ慣れていない小さなお子さんにとっては注意が必要な食材です。ピックとして使っていることをお子さん自身が認識できるよう、「ここにカリカリの麺が刺さっているから、気をつけて食べてね」と一言伝えてあげると安心です。喉に刺さったりしないよう、食べる前に抜いてあげるなどの配慮も大切になります。

味付けでアレンジも楽しめる

揚げる・焼く前に、そうめんに少し手を加えるだけで、風味豊かなピックにアレンジできます。例えば、塩を軽く振ったり、青のりやカレー粉、粉チーズなどをまぶしたりしてから調理すると、おかずの味を邪魔しない程度のアクセントが生まれます。お弁当全体の味のバランスを見ながら、色々なバリエーションを試してみるのも楽しいですよ。

このように、そうめんや細うどんを揚げる・焼くというひと手間を加えるだけで、キャラ弁作りの表現の幅はぐっと広がります。パスタでは難しかった繊細な作業が可能になり、アレルギーを持つお子さんにも配慮したお弁当作りが実現するかもしれません。ぜひ、次のキャラ弁作りでこのアイデアを試してみてはいかがでしょうか。

プリッツやトッポなどのお菓子スティック

キャラ弁の細かいパーツを固定するとき、多くの方が揚げパスタや乾燥パスタを使っているかもしれません。しかし、「パスタを揚げるのが少し面倒」「子どもが生のパスタの硬さを気にするかも」と感じることはないでしょうか。

実は、そのような悩みを解決してくれる便利なアイテムが、プリッツやトッポといったお菓子スティックです。これらはパスタの代わりとして、パーツの固定に大変役立ちます。

お菓子スティックを固定に使うメリット

お菓子スティックをキャラ弁の固定に使う最大の理由は、その手軽さと美味しさにあります。パスタのように揚げる必要がなく、袋から出してすぐに使えるため、忙しい朝のキャラ弁作りで時間短縮につながります。

また、生のパスタを刺したときのような硬さの心配もありません。お弁当を食べる頃には、おかずの水分を少し吸って、子どもでも食べやすい適度な食感になっています。そして何より、お菓子ならではの味わいが、お弁当全体のアクセントになるでしょう。例えば、ウインナーに塩味のプリッツを刺せば、味の相性も良く、美味しく食べられます。

お菓子スティック活用のポイント

- 調理不要ですぐに使える手軽さ

- 子どもでも安心して食べられる柔らかさ

- お弁当の味のアクセントになる

- コンビニやスーパーで簡単に入手できる

種類別!おすすめのお菓子スティックと使い方

固定に使えるお菓子スティックにはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。作りたいキャラ弁やおかずとの相性を考えて選ぶのがおすすめです。

| お菓子の種類 | 特徴 | おすすめの使い方 |

|---|---|---|

| プリッツ(サラダ味など) | 塩味が効いているため、ご飯やおかずとの相性が良い。 | ウインナーやミートボールの固定、チーズパーツの接着など。 |

| トッポ | チョコレートが中に詰まっているので、手が汚れにくい。 | おにぎりに刺してツノに見立てたり、果物に刺したりするのに便利。 |

| ポッキー | チョコレートのコーティングが見た目のアクセントになる。 | パン系のキャラ弁や、デザート串の持ち手として活用。 |

例えば、動物の耳や手足をウインナーやミートボールで作り、プリッツで胴体に固定する方法があります。また、おにぎりの上に乗せたチーズの目や口を固定する際にも、短く折ったお菓子スティックが活躍してくれるでしょう。

使う際の注意点とデメリット

手軽で便利な一方、お菓子スティックを使う際にはいくつか注意すべき点も存在します。メリットだけでなく、デメリットも理解した上で上手に活用することが大切です。

お菓子スティック利用時の注意点

湿気対策: お弁当箱の中は蒸気で湿気がこもりやすくなっています。お菓子スティックは湿気を吸うと、しんなりして強度が落ちる可能性があります。おかずの水分をキッチンペーパーでしっかり拭き取ったり、お弁当が冷めてから蓋をしたりする工夫が必要です。

アレルギー: お菓子には、小麦、乳製品、大豆といったアレルギー物質が含まれていることが一般的です。お子さんにアレルギーがある場合は、必ずパッケージの原材料表示を確認してください。(参照:江崎グリコ公式サイト、ロッテ公式サイト)

味のバランス: チョコレートがかかった甘いお菓子を使う場合は、他のおかずとの味の組み合わせを考慮しましょう。デザート感覚でフルーツに刺すなど、甘さが活きる使い方をすると良いかもしれません。

折れやすさ: 細いお菓子スティックは、硬い食材に刺そうとすると折れてしまうことがあります。ちくわやはんぺんのような、柔らかい食材への使用が向いています。

このように、プリッツやトッポなどのお菓子スティックは、キャラ弁作りの頼もしい味方になってくれます。注意点をしっかりと理解し、日々のキャラ弁作りに取り入れてみてはいかがでしょうか。パスタとは一味違った、新しい楽しさが発見できるはずです。

野菜スティックで彩りもプラス

キャラ弁のおかずを固定する方法として、揚げパスタの代わりに野菜スティックを活用するのは、見た目と栄養の両面から非常におすすめです。おかずをしっかりと固定する役割はもちろんのこと、お弁当全体の彩りをぐっと豊かにしてくれるため、一石二鳥のアイデアと言えるでしょう。

完成したお弁当のフタを開けた瞬間、子供の笑顔が目に浮かぶかもしれません。

なぜ野菜スティックがこれほどまでに推奨されるのでしょうか。その理由は、彩りの良さと栄養価の向上にあります。ニンジンやパプリカ、キュウリといった野菜が持つ自然な色合いは、茶色くなりがちなお弁当に生命感を吹き込み、食欲をそそる見た目を演出します。

また、普段の食事では不足しがちなビタミンや食物繊維を、お弁当の中で手軽に補えるのも大きな利点です。さらに、小麦アレルギーが心配でパスタを使えないお子さんにも、野菜スティックであれば安心して使用できます。

どんな野菜が固定に使える?

おかずの固定に使える野菜はたくさんあります。それぞれの野菜の特徴を理解し、お弁当の内容に合わせて使い分けるのがおすすめです。ここでは、代表的な野菜とその使い方、下ごしらえのコツを一覧にまとめました。

| 野菜の種類 | 特徴と使い方 | 下ごしらえのコツ |

|---|---|---|

| ニンジン | 硬さがあり固定しやすい。オレンジ色が彩りをプラスします。 | 軽く下茹で、または電子レンジで加熱すると食べやすくなります。 |

| キュウリ | 鮮やかな緑色が特徴。生のままでも使えます。 | 水分が多いので、キッチンペーパーなどでしっかり水気を拭き取ってください。 |

| パプリカ | 赤・黄・オレンジなど色が豊富で、お弁当が華やかになります。 | 生のままでも良いですが、軽く炒めたり焼いたりすると甘みが増します。 |

| アスパラガス | 細長い形状がピック代わりに最適。緑色がよく映えます。 | 根本の硬い部分の皮をピーラーで剥き、塩茹ですると美味しく仕上がります。 |

| 大根 | 白い色が他のおかずを引き立てる名脇役。ピクルスにすると味のアクセントにも。 | 生だと辛味があるため、下茹でやかえし漬けなどがおすすめです。 |

下ごしらえのちょっとした工夫

野菜スティックをより美味しく、そして使いやすくするためには、少しだけ下ごしらえに工夫を凝らすと良いでしょう。例えば、ニンジンなどの硬い野菜は、電子レンジで数十秒加熱するだけで、格段に刺しやすくなり、小さなお子さんでも食べやすい柔らかさになります。

また、味付けに一工夫加えるのも効果的です。めんつゆやコンソメスープで軽く下茹ですることで、野菜にほんのり味が染み込み、野菜が苦手なお子さんでも抵抗なく食べてくれる可能性が高まります。スティック状に切るだけでなく、クッキー型で星やハートの形に抜いてあげるのも、子供が喜ぶ演出の一つです。

野菜スティックを使う際の注意点

とても便利な野菜スティックですが、いくつか注意すべき点もあります。まず、キュウリのように水分の多い野菜は、時間が経つと水分が出てきてしまい、他のおかずが水っぽくなる原因になり得ます。これを防ぐためには、詰める直前にキッチンペーパーで表面の水分を念入りに拭き取ることが大切です。

次に、生のニンジンなどは、小さなお子さんにとって硬すぎて食べにくい場合があります。前述の通り、下茹でや電子レンジでの加熱によって、適切な柔らかさに調整してあげてください。また、大根などは時間が経つと変色することがあるため、塩水や薄いレモン水にさっと通すといった対策を施すと、綺麗な色のまま保てます。

スライスチーズを接着剤がわりに

キャラ弁作りでパーツがずれてしまう悩みは、多くの方が経験するのではないでしょうか。乾燥パスタで固定する方法はよく知られていますが、「小さい子どもには硬くて危ないかも…」と心配になることもありますよね。そこで今回は、パスタ以外の便利な固定アイテムとして「スライスチーズ」の活用法をご紹介します。

実はスライスチーズは、海苔やハムなどの小さなパーツを接着するのに最適な「食べられるのり」として大活躍するのです。調理も簡単で、味のアクセントにもなるため、キャラ弁のクオリティをぐっと上げてくれます。

スライスチーズが接着剤になる理由

スライスチーズがパーツの固定に使える理由は、その粘着性にあります。チーズ自体が持つペタペタとした性質に加え、ごはんやおかずの熱でわずかに溶けることで、接着力が増す仕組みです。

例えば、おにぎりの上に海苔で作った目や口を乗せたい場合、海苔とごはんの間に小さくカットしたスライスチーズを挟んでみてください。ごはんの余熱でチーズが馴染み、パーツがずれにくくなります。このように、特別なテクニックがなくても、誰でも簡単にパーツを固定できるのが大きな魅力です。

具体的な使い方とコツ

スライスチーズを使った固定方法は非常にシンプルです。

まず、固定したいパーツ(海苔、ハム、薄焼き卵など)の裏側に隠れるくらいの大きさに、スライスチーズをカットします。このとき、型抜きを使ったり、爪楊枝の先で少量すくったりすると作業しやすいでしょう。次に、カットしたチーズをパーツの裏に乗せ、そのままお弁当のごはんやおかずの上に配置します。

たったこれだけの工程で、お弁当箱を揺らしてもパーツが剥がれにくくなります。ごはんが温かい状態だとより接着しやすくなりますが、冷めていてもチーズの粘着力である程度は固定できます。

使い方のポイント

- パーツからはみ出さないよう、チーズはパーツより一回り小さくカットする。

- ピンセットを使うと、細かい作業がしやすくなり衛生的です。

- とろけるタイプのスライスチーズを使うと、より接着力が高まる傾向があります。

メリットと注意点

スライスチーズを接着剤がわりに使うことには、多くのメリットがある一方で、いくつか注意すべき点も存在します。両方を理解した上で、上手に活用しましょう。

最大のメリットは、何と言ってもその手軽さと安全性です。乾燥パスタのように硬くないため、小さなお子さんのお弁当にも安心して使用できます。また、チーズの塩気やコクが加わることで、お弁当全体の味に深みが出るという利点もあります。

| 項目 | スライスチーズ | 乾燥パスタ |

|---|---|---|

| 安全性 | 柔らかく、子どもでも安心 | 硬いため、小さい子どもには注意が必要 |

| 手軽さ | カットして挟むだけで簡単 | 刺す手間があり、折れることもある |

| 味への影響 | コクや塩味が加わる | ほぼ無味(水分を吸うと柔らかくなる) |

| 見た目 | 隠せば目立たない | 刺した部分が見えることがある |

一方で、注意点もいくつかあります。これらを事前に把握しておくことが大切です。

スライスチーズを使う際の注意点

最も重要なのは食物アレルギーへの配慮です。チーズは乳製品のため、アレルギーのあるお子さんには絶対に使用しないでください。また、夏場など気温が高い時期は、チーズが溶けすぎてしまったり、傷みやすくなったりする可能性も考えられます。お弁当には必ず保冷剤を入れるなど、衛生管理を徹底することが求められます。

海苔を湿らせてパーツを貼り付け

キャラ弁作りでパーツを固定する際、乾燥パスタを使うのは定番ですが、「まだ小さい子どもには硬いかな?」「アレルギーが心配…」と感じる方もいらっしゃるでしょう。実は、もっと手軽で安全な方法があります。それが、海苔をわずかな水分で湿らせて貼り付けるというテクニックです。

この方法は、特別な接着用の食材を用意する必要がなく、誰でもすぐに試せる手軽さが最大の魅力。特に、キャラクターの目や口といった細かい海苔のパーツを、ご飯やチーズの上に固定したいときに非常に役立ちます。

基本的な貼り付け方とコツ

それでは、具体的な手順を見ていきましょう。やり方は驚くほど簡単です。

まず、清潔な小皿に数滴の水を入れ、食品用の細い筆や新しい爪楊枝、綿棒の先などを用意します。そして、カットした海苔パーツの裏側に、道具の先でほんの少しだけ水をつけましょう。このとき、直接指で水をつけようとすると、水分量が多すぎたり、海苔が指にくっついてしまったりするので、道具を使うことをお勧めします。

水分をつけたら、ピンセットでパーツをつまみ、お弁当のご飯やおかずの目的の場所にそっと置きます。最後に、ピンセットの背などで軽く上から押さえてあげると、しっかりと密着させることが可能です。温かいご飯の上なら、ご飯自体の蒸気でよりなじみやすくなります。

- 手軽さ: 特別な食材や道具を用意する必要がありません。

- 安全性: 食材は水と海苔だけなので、アレルギーの心配が少ないです。

- 美しい仕上がり: 接着部分が目立たず、キャラクターの見た目を損ないません。

知っておきたい注意点とデメリット

非常に便利な方法ですが、いくつか注意すべき点も存在します。最も重要なのは、水分の量です。

前述の通り、水が多すぎると海苔がふやけてしまい、シワになったり、最悪の場合は溶けて破れたりする原因になります。逆に少なすぎると接着力が弱く、お弁当箱を揺らしたときにパーツが取れてしまうかもしれません。「ごく少量」を意識して、少しずつ試しながら最適な量を見つけるのが成功の鍵となります。

また、この方法はあくまでも薄いパーツ同士を「貼り合わせる」ためのものです。そのため、厚みのあるおかずや重いパーツを土台に固定するほどの強力な接着力は期待できません。立体的なキャラ弁を作る際には、他の固定方法と使い分ける必要があります。

水以外の液体を使った応用テクニック

基本は水を使った方法で十分ですが、少しだけ応用を効かせることもできます。

例えば、水の代わりに少量の醤油やめんつゆを使ってみるのも一つの手です。これらを使うと、接着力が増すと言われており、パーツにほんのりと風味をつける効果もあります。ただし、醤油やめんつゆは色がついているため、チーズや蒲鉾といった白い食材に貼る際は、色がにじんで目立ってしまう可能性があるので注意が必要です。

このように、海苔を湿らせて貼り付ける方法は、パスタ以外の固定方法を探している方にとって、非常に有効な選択肢となります。水分量の調整というコツさえ掴んでしまえば、キャラ弁のクオリティを一段と引き上げてくれるでしょう。ぜひ、明日のお弁当作りから試してみてはいかがでしょうか。

パスタ以外でキャラ弁を固定するテクニック!崩れない詰め方のコツ

- マヨネーズやケチャップで接着する

- パーツの下に切り込みを入れて埋め込む

- おかず同士でぎゅっと挟み込む

- ラップを使って優しくプレスする

- お弁当箱の隙間を徹底的に埋める

マヨネーズやケチャップで接着する

キャラ弁のパーツを固定する方法として、パスタ以外で最も手軽なのが、マヨネーズやケチャップを「接着剤」代わりに使用する方法です。多くのご家庭の冷蔵庫に常備されている調味料なので、特別な準備が必要なく、思い立ったときにすぐ実践できるのが魅力と言えるでしょう。

この方法が有効な理由は、マヨネーズやケチャップが持つ適度な粘度にあります。この粘り気が、海苔やチーズといった軽いパーツを食材にしっかりと密着させてくれるのです。特に、海苔で作った目や口、ハムで作った頬など、小さくて薄いパーツの固定に非常に役立ちます。

マヨネーズとケチャップの使い分け

マヨネーズとケチャップは、それぞれ特徴が異なるため、固定したいパーツやベースとなる食材の色によって使い分けるのがおすすめです。

| 調味料 | 特徴とおすすめの使い方 |

|---|---|

| マヨネーズ | 色が白っぽく、味がマイルド。ご飯やパン、淡い色の食材の上にパーツを乗せても色が目立ちにくいのが利点です。海苔や黒ゴマで作る目・口の固定に適しています。 |

| ケチャップ | 鮮やかな赤色と甘酸っぱい味が特徴。キャラクターの頬を赤く見せたいときに、接着と色付けを同時に行えます。オムライスやチキンライスがベースのキャラ弁とも相性抜群です。 |

マヨネーズ・ケチャップ接着のメリット

この方法の最大の利点は、なんといってもその手軽さにあります。特別な道具を必要とせず、爪楊枝や竹串が一本あれば十分です。また、食べられる調味料なので安全性が高く、お弁当の味のアクセントにもなります。少量であれば、全体の味を大きく損なうこともありません。

知っておきたい注意点とデメリット

一方で、いくつか注意すべき点も存在します。マヨネーズやケチャップによる接着は、あくまで「乗せて固定する」程度のものであり、接着力はそれほど強くありません。そのため、ウインナーのような重いパーツや、立体的なパーツをしっかりと固定するには不向きです。

また、時間が経つとマヨネーズやケチャップの水分で、貼り付けた海苔がふやけてしまったり、色が滲んだりする可能性があります。特に気温が高い夏場は、食品が傷む原因にもなりかねないので、お弁当を涼しい場所で保管するなどの配慮が求められます。

接着を上手にこなすコツ

マヨネーズやケチャップを塗る際は、つけすぎないことが重要です。爪楊枝の先端にほんの少しだけ取り、パーツの裏側の中央に薄く塗布しましょう。こうすることで、パーツを貼り付けたときにはみ出しにくく、きれいな仕上がりになります。

パーツの下に切り込みを入れて埋め込む

キャラ弁の小さなパーツを固定する方法として、パーツの下に切り込みを入れて埋め込むテクニックは非常に有効です。この方法を使えば、乾燥パスタやピックを使わずに、海苔やチーズといった薄いパーツをしっかりと固定できます。

なぜなら、土台となる食材にパーツの一部を埋め込むことで接触面積が増え、お弁当箱が揺れてもずれにくくなるからです。また、ピックなどを使わないため、小さなお子さんのお弁当にも安心して採用できるという大きなメリットがあります。

例えば、おにぎりに海苔でキャラクターの目や口を作る際、おにぎりの表面に浅く切り込みを入れ、そこに海苔の端を差し込むだけで、驚くほどパーツが安定します。このひと手間で、お弁当の蓋を開けた瞬間の「がっかり」を防ぎ、キャラクターの表情をきれいに保つことが可能になるのです。

切り込みテクニックの基本手順

ここでは、実際にパーツを埋め込む際の基本的な手順をご紹介します。特別な道具は必要なく、ご家庭にあるもので手軽に始められます。

まず、土台となる食材(ごはん、スライスチーズ、ハムなど)と、飾り付けに使うパーツ(海苔、薄焼き卵、野菜シートなど)を準備してください。そして、以下のステップで進めていきます。

手順1:パーツの配置場所を決める

最初に、土台のどこにパーツを置くか、完成形をイメージしながら位置を決めます。パーツを仮置きして、竹串の先などで軽く印を付けておくと作業がしやすくなります。

手順2:土台に切り込みを入れる

印を付けた場所に、デザインカッターやナイフの先端を使って浅く切り込みを入れましょう。このとき、パーツの厚みや大きさに合わせて、切り込みの深さや長さを調整するのがポイントです。深く切りすぎると土台が崩れる原因になるので注意が必要です。

手順3:パーツを埋め込む

ピンセットや竹串を使って、パーツの端をそっと切り込みに差し込みます。パーツが破れないように、ゆっくりと丁寧に行ってください。パーツ全体が安定すれば完成です。

- 切り込みは一度に深く入れず、様子を見ながら少しずつ深くする。

- ごはんを土台にする場合は、ラップの上から指で軽くくぼみを作るだけでもOK。

- ピンセットを使うと、小さなパーツも正確に配置できます。

このテクニックのメリットと注意点

この埋め込みテクニックには、見た目の美しさや安全性以外にも多くのメリットがありますが、一方でいくつかの注意点も存在します。両方を理解した上で活用することが大切です。

メリット

最大の利点は、やはり接着剤や固定具なしでパーツを固定できる点でしょう。これにより、キャラ弁全体の見た目がすっきりとし、より自然な仕上がりになります。また、パーツが少し沈むことで立体感が生まれ、キャラクターがいきいきと見える効果も期待できます。

デメリットと注意点

一方で、細かい作業になるため、慣れないうちは時間がかかってしまうかもしれません。特に、海苔のような薄くて破れやすいパーツを扱う際は、力加減に注意を払う必要があります。また、食材の水分量によっては、時間が経つと埋め込んだ部分からパーツがふやけてしまう可能性も考えられます。

このテクニックは、衛生面に配慮して、清潔な調理器具と手で行ってください。特にデザインカッターなど刃物を使う際は、怪我をしないように十分注意しましょう。お子さんと一緒に作る場合は、大人がそばで見守ることが重要です。

このように、いくつかの注意点はありますが、それを上回るメリットがあるのがこの埋め込みテクニックです。最初はチーズやハムなど、比較的扱いやすい食材で練習してみてはいかがでしょうか。

おかず同士でぎゅっと挟み込む

キャラ弁を作るとき、細かなパーツをどうやって固定するかは悩みの種ですよね。実は、特別な道具を使わなくても、おかず同士をぎゅっと挟み込むだけで、パーツをしっかりと固定する方法があります。これは最も手軽で基本的なテクニックと言えるでしょう。

なぜなら、お弁当箱の中の隙間をなくすことで、おかずが動くスペースそのものをなくしてしまうからです。おかず同士が互いに支え合うことで、持ち運んでいる間の揺れや衝撃にも強くなり、お昼に蓋を開けたときの「がっかり」を防ぐことができます。

このように、他のおかずを上手に使うことで、ピックや乾燥パスタに頼らなくても安定したキャラ弁作りが可能になります。

おかずを「土台」や「壁」として活用する

このテクニックを成功させるコツは、おかずの形状や硬さを考えて配置することです。例えば、ミートボールや唐揚げのような、ある程度形がしっかりしていて崩れにくいおかずをまず配置します。

そして、その周りにブロッコリーや厚焼き玉子、ポテトサラダなどを詰めていきましょう。これらのおかずがクッションの役割を果たし、メインのおかずやキャラクターのパーツを優しく、しかし確実に固定してくれるのです。キャラクターの顔の上にチーズで作った飾りを乗せる場合、その両隣を枝豆やコーンで固めるだけでも、格段にずれにくくなります。

おかずで固定するメリット

この方法の最大のメリットは、何と言っても手軽さです。特別な道具を用意する必要がなく、いつものお弁当作りと同じ材料で実践できます。また、隙間を埋めるためにおかずの品数が増えることで、自然と彩りや栄養バランスが向上する点も見逃せません。

配置の順番を工夫する

上手におかずを詰めるには、お弁当箱に詰める順番も重要になります。まずはご飯や面積の大きいメインのおかずなど、お弁当の土台となるものを先に入れます。

次いで、中くらいのおかずを配置し、最後にできてしまった小さな隙間をミニトマトやブロッコリー、枝豆などで埋めていくと、全体が安定しやすくなります。このとき、お弁当箱を少し揺すってみて、おかずが大きく動かなければ上手に詰められている証拠です。

注意点:おかずの組み合わせ

おかず同士を密着させるため、組み合わせには少し注意が必要です。例えば、煮物のように汁気が多いおかずの隣に揚げ物を置くと、衣が水分を吸って食感が悪くなってしまう可能性があります。

また、豆腐ハンバーグのような非常に柔らかいおかずは、強く押しすぎると形が崩れてしまうことも。おかずの特性を理解した上で配置を考えると、より美味しく、美しい仕上がりを目指せるでしょう。

このように、おかず同士で挟み込む方法は、キャラ弁作りの基本でありながら、非常に奥が深いテクニックです。様々な食材の形や大きさをパズルのように組み合わせることで、見た目も華やかで崩れにくいお弁当が完成しますので、ぜひ試してみてください。

ラップを使って優しくプレスする

キャラ弁を作った際、「パスタやピックを使わずに、おかずを固定したい」と考えたことはありませんか。特に小さなお子さんのお弁当では、誤飲の心配から固いものを使いたくない場面もあるでしょう。実は、ご家庭にある身近なアイテム「ラップ」を使うだけで、おかずのズレを効果的に防ぐ方法があるのです。

この方法は、お弁当箱に詰めたおかずの上からラップを被せ、優しく押さえるだけという非常にシンプルなものです。言ってしまえば、これだけでお弁当の蓋を開けたときの「がっかり」を防ぐことが可能になります。

ラップで固定できる仕組みとは?

なぜラップで優しく押さえるだけで、おかずが動かなくなるのでしょうか。その理由は、おかず同士の隙間をなくし、全体を一体化させることにあります。

お弁当箱におかずを詰めただけでは、どうしても食材と食材の間、そしておかずと蓋の間にわずかな空間が生まれてしまいます。この空間こそが、持ち運ぶ際の揺れによっておかずがズレてしまう主な原因です。そこで、ラップを使って上から均一に圧力をかけると、おかずがお互いに軽く押し合う形になり、隙間が埋まります。

また、ご飯の上に置いた海苔のパーツなども、ラップ越しに押さえることでご飯の水分と馴染み、剥がれにくくなるという効果も期待できます。このように、物理的に隙間をなくすことで、お弁当箱の中でおかずが動く余地をなくしているのです。

おかず同士を密着させ、お弁当箱と蓋の間の不要な空間をなくすことが、キャラ弁のきれいな見た目を維持する秘訣です。

誰でも簡単!ラッププレスの実践手順

それでは、実際のやり方を具体的に見ていきましょう。手順はとても簡単なので、すぐに試すことができます。

- おかずを完全に冷ます

まず、お弁当に詰める全てのおかずを、必ず完全に冷ましてください。温かいままラップをすると、蒸気がこもって雑菌が繁殖しやすくなり、食中毒のリスクが高まります。 - お弁当箱より大きいラップを用意する

おかずを詰め終わったお弁当箱の上から、ふわりと被せられるように、一回り大きめにカットしたラップを準備します。 - 優しくプレスする

ラップをお弁当箱の上に乗せたら、指の腹を使って、おかず全体を優しく、そして均等に押さえていきます。特にキャラクターの目や口といった細かいパーツは、そっと押さえてご飯に密着させると良いでしょう。 - ラップを外して完成

全体が馴染んだと感じたら、ゆっくりとラップを剥がします。これで完成です。おかずの乾燥が気になる場合は、新しいラップを被せてから蓋をしても問題ありません。

知っておきたい注意点とデメリット

手軽で便利なラッププレス法ですが、いくつか注意すべき点もあります。メリットだけでなく、デメリットも理解した上で活用しましょう。

- 力の入れすぎに注意

最も注意したいのが、力を入れすぎてしまうことです。せっかく可愛く作ったキャラクターが潰れてしまっては元も子もありません。「押す」というよりは「撫でる」に近い感覚で行うのがコツです。 - 柔らかいおかずには不向き

例えば、ふわふわの卵焼きや、クリームを使ったおかず、デコレーションしたゼリーなどは、形が崩れやすいためラッププレスには向いていません。 - 汁気のあるおかずは避ける

ソースやタレが多いおかずの上からプレスすると、ラップに付着してしまい、見た目が悪くなる可能性があります。汁気はしっかり切ってから詰めるようにしましょう。 - 食中毒対策は万全に

前述の通り、おかずは必ず完全に冷ましてからラップをしてください。これは食中毒を防ぐための非常に重要な工程です。

これらの注意点を守れば、ラッププレスは非常に有効な固定方法となります。ピックやパスタが使えない場面や、より安全にお弁当を持たせたい場合に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。道具も必要なく、いつものお弁当作りに一手間加えるだけで、お昼の時間がもっと楽しみになるはずです。

お弁当箱の隙間を徹底的に埋める

キャラ弁を作るとき、メインのキャラクターやお花ウィンナーは上手にできたのに、お弁当箱に詰めてみると何だか寂しい印象になってしまうことはありませんか。その原因は、おかず同士の「隙間」にあるのかもしれません。この隙間を上手に埋めることで、お弁当は格段に見栄えが良くなり、持ち運び中に中身が崩れるのも防げます。

隙間埋めといえば、彩りの良い飾りパスタを思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、毎回パスタではマンネリ化してしまったり、お子さんがパスタをあまり好まなかったりすることもあるかもしれません。実は、パスタ以外にもお弁当の隙間を埋めるのに最適な食材やアイテムはたくさんあります。

ここでは、パスタを使わずに、お弁当の隙間を彩り豊かに、そして美味しく埋めるための様々なアイデアをご紹介します。これを理解した上で実践すれば、あなたのお弁当作りがもっと楽しく、クリエイティブになることでしょう。

隙間埋めがキャラ弁の完成度を左右する理由

そもそも、なぜお弁当の隙間を埋める必要があるのでしょうか。主な理由は3つあります。

一つ目は、おかずの崩れ防止です。お弁当箱は、通園や通学、通勤中に揺れたり傾いたりします。隙間があると、その中でおかずが自由に動き回ってしまい、せっかくきれいに並べたおかずやキャラクターのパーツがバラバラになってしまうのです。隙間をしっかり埋めることで、おかずを固定し、作った時の美しい状態をキープできます。

二つ目の理由は、見た目の向上にあります。お弁当箱の中に隙間なく彩り豊かにおかずが詰まっていると、フタを開けた瞬間に「わぁ!」と声が上がるような、華やかで美味しそうな印象を与えられます。食材の色を意識して隙間を埋めることで、お弁当全体が明るく、食欲をそそる仕上がりになるでしょう。

そして三つ目は、栄養バランスのアップです。小さな隙間を埋めるために、ブロッコリーやミニトマト、枝豆といった野菜を少し加えるだけで、自然と品数が増えます。

このように言うと難しく聞こえるかもしれませんが、隙間を意識することが、結果的にビタミンやミネラルを手軽にプラスする機会となり、栄養バランスの整ったお弁当作りにつながるのです。

パスタ以外で使える!隙間埋め食材アイデア

それでは、具体的にパスタ以外でどのような食材が隙間埋めに使えるのかを見ていきましょう。彩りを意識すると、お弁当全体が華やかになります。

| 色 | 食材の例 | 簡単な調理法 |

|---|---|---|

| 赤・オレンジ | ミニトマト、パプリカ、人参 | ヘタを取ってそのまま、炒める、グラッセにする |

| 緑 | ブロッコリー、枝豆、スナップエンドウ、いんげん、きゅうり | 塩茹で、胡麻和え、ベーコン巻き、塩昆布和え |

| 黄 | 卵焼き、炒り卵、コーン、さつまいも | だし巻き、甘露煮、バターコーン |

| 白・茶・黒 | うずらの卵、ちくわ、きのこ、ひじき | 水煮をそのまま、炒める、煮物 |

隙間の大きさに合わせた食材選びのコツ

お弁当の隙間は、場所によって大きさが異なります。それぞれのサイズに合わせて食材を使い分けるのが、きれいに詰めるポイントです。

- 大きな隙間には:ブロッコリー、ミニトマト、卵焼き、肉団子など、ある程度ボリュームのあるおかずを入れましょう。

- 細長い隙間には:アスパラベーコンや、いんげんの胡麻和え、カニカマなどがぴったり収まります。

- 小さな隙間には:枝豆やコーン、黒豆、ぶぶあられなどをピンポイントで詰めることで、最後の仕上げができます。

隙間埋めおかずを作る際の注意点

隙間を埋めるおかずは便利ですが、お弁当に入れる上でいくつか注意したい点があります。特に、気温が高くなる季節は食中毒のリスクにも気を配る必要があります。

第一に、食材の水分をしっかりと切ることです。例えば、ミニトマトはヘタを取って洗い、キッチンペーパーで水気を完全に拭き取ってください。ヘタの付け根には雑菌が溜まりやすいため、取り除くのが基本です。茹でたブロッコリーや和え物なども、キッチンペーパーで押さえるなどして、余分な水分を取り除いてから詰めるようにしましょう。

また、お弁当は作ってから食べるまでに時間が空くため、味付けは少し濃いめを意識すると美味しくいただけます。ただし、他のおかずとのバランスも考え、塩分が高くなりすぎないように注意が必要です。

夏場のお弁当で特に注意したいこと

気温と湿度が高い夏場は、食材が傷みやすくなります。マヨネーズを使った和え物や、半熟の卵などは傷みやすいので避けた方が安心です。おかずはすべて中までしっかりと火を通し、お弁当箱に詰める前には完全に冷ますことを徹底してください。保冷剤や抗菌シートを上手に活用することも重要になります。

便利なアイテムで隙間を可愛く埋める

食材だけでなく、お弁当用の便利アイテムを活用するのも一つの手です。これらを使えば、簡単に隙間を埋めつつ、お弁当をさらに可愛くデコレーションできます。

例えば、ワックスペーパーやおかずカップです。色や柄が豊富なワックスペーパーをくしゅっと丸めて隙間に入れたり、シリコン製のおかずカップで仕切りを作ったりするだけで、彩りがプラスされ、おかずの味移りも防げます。

他にも、動物や星の形をした可愛いピックもおすすめです。ミニトマトやブロッコリー、うずらの卵などに刺すだけで、あっという間に華やかな印象に変わります。ピックは小さな隙間を埋めるのにも役立ち、お子さんが喜ぶこと間違いなしでしょう。

100円ショップはアイデアの宝庫!

最近では100円ショップでも、お弁当作りに役立つユニークで可愛いアイテムが豊富に揃っています。様々なデザインのおかずカップやピック、ご飯や野菜の抜き型など、見ているだけでも楽しくなる商品がたくさんあります。定期的にチェックして、新しいアイテムを取り入れてみると、お弁当作りのマンネリ化を防げます。

まとめ:キャラ弁の固定はパスタ以外の方法で安全にかわいく

キャラ弁のパーツ固定は、乾燥パスタ以外にも安全で簡単な方法が豊富です。揚げそうめんやお菓子、野菜スティック、チーズの接着力などを活用すれば、アレルギーにも配慮しつつ彩り豊かなお弁当が作れます。各方法の注意点を理解し、見た目も華やかで崩れにくいキャラ弁作りを楽しみましょう。

- 乾燥パスタの代わりに揚げそうめんを使うと繊細なパーツもきれいに固定できます

- 小麦アレルギーがある場合は米粉麺やひえ麺を揚げてピックとして代用できます

- プリッツやトッポなどのお菓子スティックは揚げる手間なく手軽な固定具になる

- お菓子スティックはおかずの水分で柔らかくなるため子どもでも安心して食べられる

- ニンジンやキュウリ等の野菜スティックを使うと彩りと栄養を同時にプラスできる

- ニンジンなどの硬い野菜は電子レンジで加熱すると刺しやすく食べやすくなる

- スライスチーズをごはんの熱で溶かせば海苔などの薄いパーツの接着剤になる

- スライスチーズは乳製品アレルギーの確認と夏場の衛生管理を徹底して使う

- 海苔の裏側に筆や爪楊枝で少量の水をつけると接着剤のように貼り付けられる

- マヨネーズやケチャップの粘性を利用すれば軽いパーツを手軽に接着できる

- 土台となる食材に切り込みを入れてパーツの端を差し込むと安定して固定できる

- ピックを使わない埋め込み固定は小さなお子さんのお弁当でも安心して採用できる

- おかず同士をぎゅっと詰めて隙間をなくすことが崩れ防止の最も基本的な技術

- お弁当を詰めた後にラップを被せて優しく押さえるとパーツがずれにくくなる

- ブロッコリーやミニトマトで隙間を埋めると彩りと栄養バランスが同時に向上