「今日のお弁当は何かな?」と、ワクワクしながら蓋を開ける子供の笑顔。そんな特別な瞬間を、海の生き物をテーマにしたかわいいキャラ弁で演出してみませんか?「キャラ弁なんて難しそう…」と感じるかもしれませんが、心配はいりません。キャラ弁作りに欠かせない基本の道具さえあれば、誰でも気軽に挑戦できるんです。

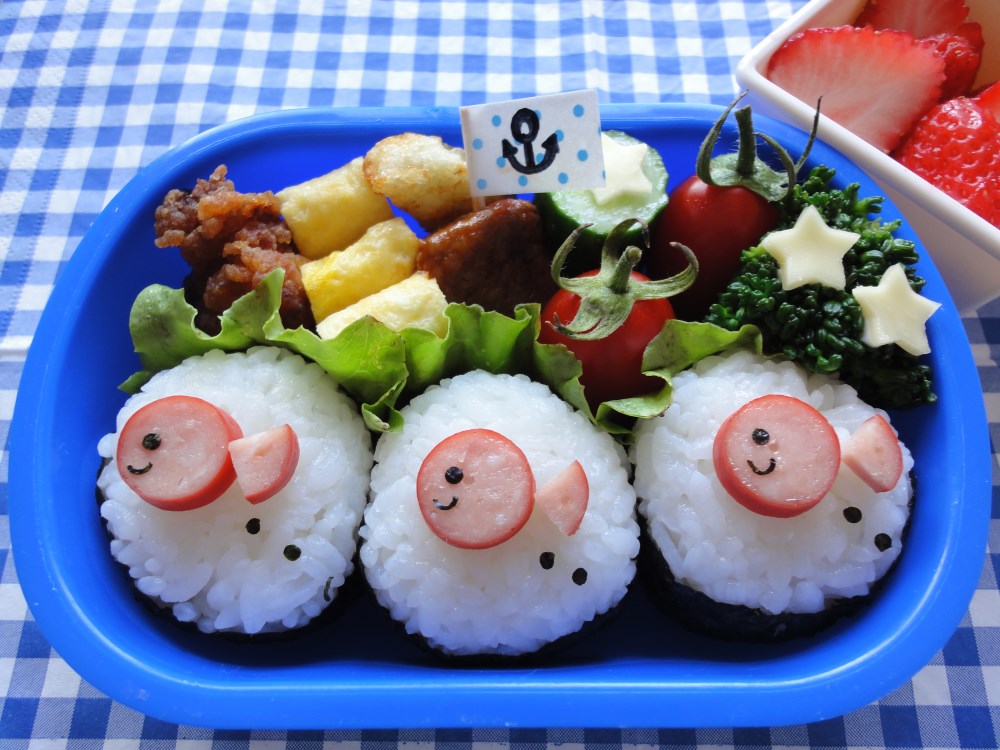

この記事では、まずお弁当の定番であるタコさんウィンナーアレンジや、青のりとチーズで簡単にかわいいお魚おにぎりを仕上げる方法をご紹介します。卵焼きで再現するふっくらカニさんの作り方をマスターし、海の雰囲気を出すおかずの詰め方と彩りのコツをつかめば、お弁当箱はあっという間に楽しい水族館に早変わりします。

慣れてきたら、ちくわときゅうりで変身させるニョロニョロちんあなごや、うずらの卵でペンギンとアザラシのミニおかず、インパクト抜群なサンドイッチで作る大きなクジラさん弁当など、子供がもっと喜ぶ応用アイデアにも挑戦してみましょう。

海苔パンチとぶぶあられで表情豊かにデコレーションするテクニックや、100均で揃う海の生き物モチーフの便利グッズも活用すれば、創造の幅はさらに広がります。

さあ、愛情たっぷりなキャラ弁で海の生き物を楽しむための準備はできましたか?お弁当作りがもっと楽しくなるヒントとアイデアが満載です。

- 初心者でも身近な食材で可愛い海の生き物キャラ弁が作れる

- タコや魚など豊富な海の生き物レシピやアレンジ方法がわかる

- お弁当箱が水族館になる詰め方や彩りのコツが身につく

- 100均グッズを活用して忙しい朝でも時短で作るテクニックがわかる

初心者でも簡単!キャラ弁で人気の海の生き物を作ってみよう

- キャラ弁作りに欠かせない基本の道具

- お弁当の定番!タコさんウィンナーアレンジ

- 青のりとチーズで簡単!かわいいお魚おにぎり

- 卵焼きで再現!ふっくらカニさんの作り方

- 海の雰囲気を出す!おかずの詰め方と彩りのコツ

キャラ弁作りに欠かせない基本の道具

キャラ弁、特に可愛い海の生き物たちをお弁当箱に再現してみたい、と考えたことはありませんか。難しそうに感じるかもしれませんが、実は基本的な道具を揃えることで、誰でも手軽に始めることが可能です。ここでは、キャラ弁作りの頼もしい味方となる、基本の道具からあると便利なグッズまでを詳しくご紹介します。

なぜなら、専用の道具は細かい作業をスムーズにし、仕上がりのクオリティを格段に上げてくれるからです。もちろん、ご家庭にあるもので代用できる道具もたくさんありますが、効率や完成度を考えると、少しずつ揃えていくのがおすすめです。それでは、具体的にどのような道具があるのか見ていきましょう。

まずはここから!基本の道具たち

キャラ弁作りは、特別な道具がなくても始められます。まずは、キッチンにあるものや、少しの工夫で代用できる基本的なアイテムから確認していきましょう。

- 食品用ハサミ: 海苔で生き物の目や口、模様といった細かいパーツを切り出す際に必須のアイテムです。清潔なキッチンバサミや、先端がカーブした眉毛用ハサミでも代用できます。

- ピンセット: 海苔やチーズで作った小さなパーツを、ご飯やおかずの上に正確に配置するために重宝します。箸の先でつまむよりも、格段に作業がしやすくなります。

- ラップ: ご飯を握ってイルカやアザラシの形を作る際に、直接手で触れずに済むため衛生的です。また、熱いご飯でも扱いやすくなるというメリットも持ち合わせています。

- ストロー: チーズやハムを丸く抜くのに最適な道具です。タピオカ用の太いものや、一般的な細いものを使い分けることで、生き物の目の大きさに変化をつけられます。

あると格段にレベルアップ!便利な専用グッズ

基本の道具に慣れてきたら、次は専用グッズを取り入れてみませんか。作業時間が短縮できるだけでなく、表現の幅がぐっと広がり、キャラ弁作りがもっと楽しくなります。

例えば、「のりパンチ」は、海苔を挟んでパチンと押すだけで、あっという間に顔のパーツが完成する優れものです。笑顔や困り顔など、様々な表情のセットが市販されており、これ一つで生き物たちに命を吹き込むことができます。

また、海の生き物の形をした「おにぎり型」も非常に便利です。クジラやペンギンなどの形にご飯を詰めれば、土台が一瞬で完成します。手で握るよりも形が均一に仕上がり、見た目も美しくなるでしょう。

| 道具の種類 | 道具名 | 主な用途 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 基本 | 食品用ハサミ | 海苔で目や口などの細かいパーツを作る | 先端が細く、カーブしているものが使いやすい |

| 基本 | ピンセット | 小さなパーツを正確に配置する | 食材に直接触れるため、必ず清潔なものを使用する |

| 便利グッズ | のりパンチ | 海苔で顔のパーツなどを簡単に抜く | 様々な表情のセットがあり、表現の幅が広がる |

| 便利グッズ | おにぎり型 | イルカや魚など、特定のご飯の形を簡単に作る | 時短になるだけでなく、仕上がりが均一で綺麗になる |

| 便利グッズ | デコレーションカッター | ハムや野菜を波型やギザギザに飾り切りする | カニの足やタコの足を表現するのに役立つ |

このように、キャラ弁作りは身近な道具から始められ、少しずつ専用グッズを加えていくことで、より楽しく、よりクオリティの高いものを作れるようになります。まずは無理のない範囲で道具を揃え、お弁当箱の中に可愛い海の生き物たちの世界を広げてみてはいかがでしょうか。

お弁当の定番!タコさんウィンナーアレンジ

お弁当箱のフタを開けた瞬間に、思わず笑顔がこぼれるようなキャラ弁。その中でも、昔から変わらぬ人気を誇るのが「タコさんウィンナー」ではないでしょうか。今回は、お弁当作りの頼れる味方であるタコさんウィンナーを、もっと可愛く、もっと楽しくアレンジする方法をご紹介します。

基本的な作り方から、ちょっとした工夫で海の仲間たちを増やすアイデアまで、詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

まずは基本!タコさんウィンナーの作り方

何はともあれ、まずは基本のタコさんウィンナーをマスターすることから始めましょう。作り方はとてもシンプルで、料理が苦手な方でも手軽に挑戦できるのが魅力です。

準備するものは、赤いウィンナーと黒ごまだけ。まず、ウィンナーの長さを半分くらいにカットします。次に、カットした断面とは逆側から、ウィンナーの半分くらいの深さまで切り込みを入れて足を作ります。足の数は6本や8本が一般的ですが、包丁で縦に十字の切り込みを入れ、さらに斜めに十字の切り込みを加えると、簡単に8本足が完成します。

切り込みを入れた後は、加熱調理です。フライパンで焼くか、お湯で茹でると、切り込みを入れた足の部分がくるんと丸まって、愛らしいタコの形になります。火が通ったら、黒ごまや海苔で顔のパーツを付けてあげましょう。爪楊枝の先を少し濡らして黒ごまを付けると、細かい作業も楽になります。

- 切り込みは、ウィンナーの長さの半分を目安に深めに入れると足が開きやすいです。

- 加熱は、茹でる方が形が崩れにくく、均等に足が開く傾向があります。

- 顔のパーツは、ウィンナーが温かいうちに付けると、くっつきやすくなります。

切り方ひとつで仲間が増える!アレンジレシピ

基本のタコさんウィンナーを覚えたら、次は少し応用してみませんか。実は、包丁の入れ方を少し変えるだけで、タコの仲間であるカニやイカも簡単に作ることが可能です。お弁当の中が、一気に賑やかな水族館のようになります。

カニさんウィンナーを作る場合、タコさんと同様にウィンナーを半分にカットします。ここからの工程が少し異なります。足を作るために、横向きに2本、V字になるように浅く切り込みを入れ、ハサミのような形を作りましょう。

体の部分は、縦に2〜3本切り込みを入れるだけで、カニの足らしく見えます。加熱すると、切り込みが開いて可愛らしいカニさんの出来上がりです。

イカさんウィンナーは、ウィンナーをカットせずに1本丸ごと使います。まず、片方の端から3分の1程度のところに、ぐるりと一周切り込みを入れます。これが頭と足の境目です。足になる部分は、タコさんと同じように縦に数本切り込みを入れてください。

頭の部分には、目の位置に切り込みを入れたり、黒ごまを付けたりすると、よりイカらしくなります。加熱すると、足が広がってユニークな形のイカが完成します。

| キャラクター | ウィンナーのカット | 切り込みのポイント | 特徴 |

|---|---|---|---|

| タコさん | 半分にカット | 縦に十字、さらに斜めに十字で8本足を作る | キャラ弁の定番で一番作りやすい |

| カニさん | 半分にカット | 横向きにV字の切り込みでハサミを作る | 横に広がった形がユニークで可愛い |

| イカさん | カットしない | 片側から1/3に境目の切り込み、先端に足の切り込み | 細長い形で、お弁当のすき間埋めにも便利 |

デコレーションでもっと可愛く!

ウィンナーの形を工夫するだけでなく、デコレーションにこだわると、さらにオリジナリティあふれる海の生き物が生まれます。例えば、いつもの黒ごまの目の代わりに、スライスチーズを丸く抜いたものと海苔を組み合わせると、表情が豊かになります。100円ショップなどで手に入る顔用の海苔パンチを使えば、手間もかかりません。

また、ブロッコリーの小房を頭に乗せて帽子のように見せたり、ぶぶあられでほっぺを赤くしたりするのもおすすめです。お弁当の他の食材と組み合わせることで、ストーリー性も生まれます。例えば、青のりを振ったご飯の上にタコさんウィンナーを置けば、まるで海を泳いでいるかのような演出ができます。

このように、定番のタコさんウィンナーも、少しのアイデアと工夫で様々な海の生き物に変身させることが可能です。切り方やデコレーションを変えるだけで、毎日のお弁当作りがもっと楽しくなるはずです。ぜひ、あなただけのオリジナルな海の生き物キャラ弁に挑戦してみてください。

青のりとチーズで簡単!かわいいお魚おにぎり

お弁当のフタを開けた瞬間、お子さんの「わぁ!」という歓声が聞こえてくるような、かわいいキャラ弁を作ってみたいと思いませんか。特に、カラフルで楽しい海の生き物たちは、キャラ弁の人気テーマです。

しかし、「キャラ弁は難しそう…」「朝は時間がなくて作れない…」と諦めてしまう方も少なくないかもしれません。そこで今回は、キャラ弁初心者の方でも失敗しない、とっても簡単な「お魚おにぎり」の作り方をご紹介します。

使う材料は、ご家庭にある青のりとチーズがメインです。特別な道具がなくても、あっという間にかわいいお魚さんが完成しますよ。

基本のお魚おにぎりの作り方

まずは、一番基本となる青いお魚さんの作り方から解説していきます。慣れてしまえば、5分ほどで作れるようになるでしょう。

準備する材料

- ご飯:お茶碗1杯分(約100g)

- 青のり:大さじ1程度

- スライスチーズ(溶けないタイプ):1枚

- 海苔:少量

- 塩:少々

手順はとってもシンプルです。

まず、温かいご飯に塩を少々混ぜて、味を調えます。次に、ラップにご飯を乗せて、少し平べったい魚の形になるように優しく握ってください。このとき、しっぽの部分をキュッと細くすると、より魚らしいシルエットになります。

形ができたら、お皿に広げた青のりの上でおにぎりを軽く転がし、全体にまんべんなく青のりをつけます。これが魚の体になります。

続いて、パーツ作りです。スライスチーズを丸い型で抜いて、白目を作りましょう。もし型がなければ、ストローの飲み口を少し潰して使うと、きれいな楕円形が作れて便利です。

最後に、海苔パンチやキッチンバサミを使って、黒目や口、体の模様を作っていきます。全てのパーツをおにぎりの上にそっと乗せれば、かわいいお魚おにぎりの完成です。

パーツを上手に付けるコツ

チーズや海苔などの細かいパーツが取れてしまわないか心配な場合は、接着剤代わりにマヨネーズをほんの少しだけパーツの裏側に塗るのがおすすめです。お弁当を食べる頃まで、きれいな形を保ちやすくなります。

もっとかわいく!アレンジアイデア

基本の作り方をマスターしたら、次はアレンジに挑戦してみませんか。使う食材を少し変えるだけで、お弁当箱がまるでお魚たちの水族館のようになります。

例えば、ご飯に卵そぼろを混ぜれば黄色いお魚に、鮭フレークや桜でんぶを混ぜればピンク色のお魚が作れます。ケチャップライスを使えば、人気のカクレクマノミのようなオレンジ色のお魚にもなります。

以下にアレンジの例をまとめてみましたので、参考にしてみてください。

| アレンジの種類 | 使用する食材 | 仕上がりイメージ |

|---|---|---|

| 黄色いお魚 | 卵そぼろ、カレー粉、コーン | 元気で明るい印象になります |

| ピンクのお魚 | 桜でんぶ、鮭フレーク | 優しくてかわいい雰囲気です |

| オレンジのお魚 | ケチャップライス、鮭フレーク | 温かみのある仕上がりになります |

| 模様のアレンジ | 黒ごま、ぶぶあられ、枝豆 | 水玉模様やキラキラしたウロコを表現できます |

このように、様々な食材を組み合わせることで、お子さんの好きな色やキャラクターをイメージしたオリジナルのお魚を作ることが可能です。

作る時のちょっとした注意点

手軽でかわいいお魚おにぎりですが、作る際やお弁当に詰める際にはいくつか注意したい点があります。これらを押さえておくことで、より美味しく安全に楽しめます。

お魚おにぎり作りの注意ポイント

チーズの扱いに注意

スライスチーズは温度が高くなると溶けたり、変形したりする可能性があります。特に夏場や暖かい季節にお弁当を作る際は、お弁当が冷めてからチーズのパーツを乗せるようにしましょう。また、お弁当の持ち運びには保冷剤を必ず使用してください。

衛生管理を徹底する

おにぎりは素手で握ると雑菌が繁殖しやすくなります。必ず調理前に手をきれいに洗い、ラップを使って握るように心がけてください。ご飯の熱が残っていると傷みやすいため、お弁当箱に詰める前には、おにぎりをしっかりと冷ましましょう。

アレルギーへの配慮

今回ご紹介したレシピでは、チーズや卵(アレンジ例)を使用します。お子様にアレルギーがある場合は、使用する食材を代替品に変えるなどの配慮が必要です。

これらのポイントに気をつければ、キャラ弁作りがもっと楽しく、安心なものになります。せっかく作ったお弁当ですから、美味しく食べてもらいたいですよね。

青のりとチーズで作るお魚おにぎりは、忙しい朝でも手軽に挑戦できる、かわいさ満点のキャラ弁メニューです。基本をマスターすればアレンジも無限大に広がりますので、ぜひ次のお弁当作りの際に試してみてはいかがでしょうか。

卵焼きで再現!ふっくらカニさんの作り方

お弁当の定番おかずである卵焼きが、ほんの少しの工夫で、お子さまが喜ぶ可愛い「カニさん」に変身することをご存知でしょうか。キャラ弁と聞くと難しそうなイメージを持つかもしれませんが、このカニさんは驚くほど簡単に作れます。

その理由は、卵焼きの鮮やかな黄色と、ふっくらとした形がカニの胴体を再現するのにぴったりだからです。また、柔らかくて加工しやすいため、キャラ弁初心者の方でも安心して挑戦できるでしょう。いつものお弁当に加えるだけで、フタを開けた瞬間に笑顔が広がること間違いありません。

準備するもの

特別な材料は必要ありません。普段の卵焼きの材料に、飾り付け用の食材を少しプラスするだけで準備が整います。ここでは、基本的な材料をご紹介します。

| 分類 | 材料名 | 目安量 |

|---|---|---|

| 卵焼き本体 | 卵 | 1〜2個 |

| 卵焼き本体 | 砂糖、塩、だし汁など | お好みの量 |

| 飾り付け用 | カニ風味かまぼこ(カニカマ) | 1本 |

| 飾り付け用 | 黒ごま | 少量 |

| 飾り付け用 | スライスチーズ(あれば) | 少量 |

パーツの接着にはマヨネーズや乾燥パスタが便利

黒ごまなどの細かいパーツを付ける際には、少量のマヨネーズを接着剤代わりに使うと安定します。また、カニカマで作った足を固定したい場合は、短く折った乾燥パスタを刺して留めるのがおすすめです。パスタはお弁当を食べる頃には水分を吸って柔らかくなるので、そのまま食べられます。

ふっくらカニさんの作り方ステップ

それでは、具体的な作り方の手順を見ていきましょう。4つの簡単なステップで完成します。

ステップ1:厚焼き卵を作る

まずは、いつも通りにお好みの味付けで厚焼き卵を作ってください。だし巻き卵でも、甘い卵焼きでも大丈夫です。ポイントは、少し厚めに焼き上げること。こうすることで、カニさんらしい丸みと立体感を出しやすくなります。

ステップ2:カニの形にカットする

焼きあがった卵焼きは、すぐにカットせず、粗熱が取れるまでしっかりと冷ましましょう。温かいままだと形が崩れやすいため、ここは焦らないのが成功の秘訣です。冷めたら、卵焼きを厚さ1.5cm〜2cm程度にカットします。カットした一切れがカニさんの胴体になります。

ステップ3:パーツを準備する

次に、カニさんの重要なパーツである「目」と「足」を準備します。

- 目: ストローなどを使ってスライスチーズを丸く抜き、その中央に黒ごまを乗せると、可愛らしい目が完成します。チーズがない場合は、黒ごまを直接付けても問題ありません。

- 足・ハサミ: カニカマの赤い部分を薄く剥がし、細長く切って足を作ります。ハサミの部分は、少し太めにカットしてからV字の切り込みを入れると、よりリアルな形に近づきます。

ステップ4:飾り付けをする

最後に、準備したパーツを卵焼きに飾り付けていきます。胴体となる卵焼きに、ピンセットなどを使って目を乗せましょう。足とハサミは、胴体の側面にバランス良く配置してください。前述の通り、パーツが取れやすい場合は、少量のマヨネーズで接着するか、乾燥パスタで固定すると安心です。

カニさんを可愛く見せるワンポイントアドバイス

ケチャップをつまようじの先につけて、カニさんのほっぺを描いてあげると、さらに愛らしい表情になります。また、お弁当箱に詰める際は、ブロッコリーやレタスを周りに配置すると、カニさんが砂浜や岩場にいるような雰囲気が出て、お弁当全体が華やかになりますよ。

作る上での注意点

手軽に作れるカニさん卵焼きですが、いくつか注意しておきたい点があります。特に、衛生面には十分に配慮しましょう。

アレルギーと衛生管理について

卵や乳製品(スライスチーズ)、カニカマ(かに、えびなどの甲殻類)はアレルギーの原因となることがあります。お子さまのアレルギーの有無を必ず確認してから食材を選んでください。

また、夏場など気温が高い時期は、食材が傷みやすくなります。特にマヨネーズを使用する場合は、保冷剤を入れるなど、お弁当の温度管理を徹底することが重要です。

このように、いつもの卵焼きに一手間加えるだけで、お弁当の主役級おかずが完成します。カニさんの他にも、ウインナーでタコさんを作ったり、ブロッコリーを海藻に見立てたりと、様々な海の生き物を仲間入りさせれば、お弁当箱の中が楽しい水族館のようになるでしょう。ぜひ、次の機会に試してみてください。

海の雰囲気を出す!おかずの詰め方と彩りのコツ

タコやカニ、お魚など、海の生き物をモチーフにしたキャラ弁は、見た目も華やかで子どもたちに大人気です。しかし、キャラクターは上手に作れても、お弁当箱全体で「海」の雰囲気を出すのは意外と難しいと感じる方もいるかもしれません。

実は、おかずの詰め方と彩りを少し工夫するだけで、お弁当箱の中はあっという間に広大な海の世界に変わります。重要なのは、キャラクターだけでなく、背景となる「海」や「砂浜」をどう表現するか、そして全体の色合いをどうまとめるかという点にあります。

ここでは、キャラ弁がもっと楽しくなる、海の雰囲気を出すための詰め方と彩りの具体的なコツをご紹介いたします。

お弁当箱に海を描く!背景作りのテクニック

海のキャラ弁を成功させる最大の鍵は、お弁当箱のキャンバスに「海」そのものを描くことです。キャラクターを置く前に、まずは背景をしっかりと作り込みましょう。

最も簡単な方法は、ご飯を使って海や砂浜を表現することです。例えば、市販のデコレーション用ふりかけ(デコふり)の青色を使えば、あっという間に鮮やかな海の色を表現できます。もっと自然な色合いにしたい場合は、刻んだ大葉や青のりを混ぜ込むと、深みのある海の色合いになるでしょう。

また、お弁当箱の半分を青いご飯、もう半分を炒り卵や鶏そぼろにすれば、海と砂浜のコントラストが生まれて、より情景が豊かになります。薄焼き卵を細く切って波のように配置したり、スライスチーズを丸い型で抜いて泡を表現したりするのも素敵なアイデアです。

青いご飯の作り方いろいろ

デコふり以外にも、ご飯を青くする方法はあります。例えば、紫キャベツの煮汁に少量のご飯を混ぜ、レモン汁を数滴加えると、化学反応で鮮やかな青紫色に変化します。

他にも、ハーブの一種であるバタフライピーの粉末を使うと、自然な青色に染めることが可能です。ただし、食材本来の風味や味に影響が出ることがあるため、少量から試してみてください。

奥行きを出す!立体的な詰め方の順番

背景ができたら、次はおかずを詰めていきます。このとき、詰める順番を意識することで、お弁当箱の中に奥行きと立体感が生まれます。

基本の順番は以下の通りです。

キャラ弁詰めの基本ステップ

- ステップ1:ご飯(背景)を詰める

- ステップ2:大きいおかず(主菜)を配置する

- ステップ3:小さいおかず(副菜)で仕切る

- ステップ4:すき間に小さなおかずを詰める

まず、先ほど作った海や砂浜のご飯を、お弁当箱の半分から3分の2程度まで詰めます。次に、唐揚げやハンバーグといった形の崩れにくい大きなおかずを、ご飯に少しもたせかけるように配置してください。こうすることで、おかずが固定され、見た目にも安定感が出ます。

その後、卵焼きやブロッコリーなど、仕切りの役割も果たす副菜を詰めていき、最後にミニトマトや枝豆などで細かいすき間を埋めていきます。海の生き物キャラクターは、これらのおかずの上にちょこんと乗せるように置くと、まるで海の中を泳いでいるかのような躍動感を演出できます。

例えば、ブロッコリーをサンゴ礁に見立ててその影から魚が顔を出すように配置したり、緑のレタスをワカメのように見せたりするのも効果的です。

水族館みたい!彩りを豊かにするコツ

お弁当を美味しそうに、そして魅力的に見せるためには、彩りが欠かせません。海のキャラ弁では、テーマカラーである「青」を基調としつつ、意識的に「赤・黄・緑」の色を加えると、全体がパッと華やかになります。

青い海の中に、カラフルな熱帯魚やサンゴ礁が点在している様子をイメージしてみてください。お弁当箱の中でも同じように色のバランスを考えることで、にぎやかで楽しい海の雰囲気が生まれるのです。

具体的にどのような食材を使えば良いか、以下の表にまとめてみました。

| 色 | 食材の例 | 役割・イメージ |

|---|---|---|

| 青 | デコふりご飯、青のり、なすの漬物 | 海、水 |

| 白 | はんぺん、スライスチーズ、うずらの卵 | 波、泡、雲、白い砂浜 |

| 緑 | ブロッコリー、枝豆、レタス、きゅうり、アスパラ | 海藻、サンゴ礁 |

| 赤 | ミニトマト、カニカマ、パプリカ、にんじん | カニ、エビ、イソギンチャク、サンゴ |

| 黄 | 卵焼き、コーン、パプリカ、星形ポテト | ヒトデ、熱帯魚、砂浜 |

これらの食材をバランス良く配置することで、栄養面だけでなく見た目の美しさも格段にアップします。例えば、赤いミニトマトはポツンと置くだけで彩りのアクセントになり、黄色い星形ポテトはヒトデに見立てることもできるでしょう。

夏場のキャラ弁作りで注意したいこと

気温が高い季節にお弁当を作る際は、食中毒に細心の注意が必要です。特に、チーズやハム、カニカマなどの加熱しない食材を扱う際は、必ず清潔な箸や手袋を使い、素手で触らないようにしましょう。

また、おかずはすべて完全に冷ましてから詰めるのが鉄則です。ご飯やおかずの熱がこもると、雑菌が繁殖しやすくなります。保冷剤を添えるなどの対策も忘れずに行ってください。

このように、背景作りから詰め方の順番、そして彩りのバランスまで、少しのコツを押さえるだけで、あなたのキャラ弁はただのお弁当から一つの「作品」へと進化します。ぜひ、お弁当箱という小さな水族館に、あなただけの素敵な海の世界を広げてみてください。

子供が喜ぶ!キャラ弁で海の生き物を作る応用アイデア

- ちくわときゅうりで変身!ニョロニョロちんあなご

- うずらの卵で!ペンギンとアザラシのミニおかず

- サンドイッチで作る!大きなクジラさん弁当

- 海苔パンチとぶぶあられで表情豊かにデコレーション

- 100均で揃う!海の生き物モチーフの便利グッズ

ちくわときゅうりで変身!ニョロニョロちんあなご

お弁当のフタを開けた瞬間、思わず「かわいい!」と声が上がるようなキャラ弁は、子供だけでなく大人も嬉しいものですよね。中でも海の生き物は、そのユニークな姿からキャラ弁のモチーフとして大人気です。

そこで今回は、「ちくわ」と「きゅうり」という、どこのご家庭の冷蔵庫にもあるような身近な食材を使って、水族館の人気者「ちんあなご」を驚くほど簡単に作る方法をご紹介します。

特別な調理器具や難しいテクニックは一切必要ありません。この記事を参考にすれば、普段あまり料理をしない方でもあっという間に、ニョロニョロと顔を出す愛らしいちんあなごがお弁当の仲間入りを果たすでしょう。

準備するもの(材料と道具)

それでは、ちんあなご作りに必要な材料と道具を揃えましょう。ほとんどがお家にあるもので対応できますので、気軽に始めてみてください。

| 分類 | 品名 | 備考 |

|---|---|---|

| 材料 | ちくわ | 1〜2本あれば十分です。 |

| 材料 | きゅうり | ちくわの長さに合わせて少量用意します。 |

| 材料 | 黒ごま | 目の部分に使います。 |

| 材料 | マヨネーズ | 黒ごまを接着するための「のり」として少量使います。 |

| 道具 | 包丁・まな板 | 食材のカットに使用します。 |

| 道具 | ストロー | ちんあなごの斑点模様を作るのに便利です。タピオカ用など太めのものがおすすめです。 |

| 道具 | 竹串やつまようじ | 細かい作業で役立ちます。 |

ステップで解説!ニョロニョロちんあなごの作り方

準備が整ったら、さっそく調理を開始しましょう。手順は驚くほどシンプルなので、お子さんと一緒に作るのも楽しいかもしれません。

まず、きゅうりをよく洗い、ちくわの長さに合わせてカットします。次に、ちくわの穴に入る太さになるよう、包丁で縦に細長く切り分けてください。ここで、きゅうりをちくわの穴よりほんの少し細めに切るのが、後の作業をスムーズに進めるための大切なコツです。

続いて、お弁当箱の高さも考慮しながら、ちくわを半分または3分の1程度の長さにカットします。そして、先ほど用意したきゅうりを、ちくわの穴にゆっくりと差し込んでいきましょう。

きゅうりが途中で詰まってしまった場合は、無理に押し込まず、竹串などを使って奥に優しく押し込むと簡単に入ります。きゅうりの先端がちくわから少しだけ顔を出すように調整すると、ちんあなごの可愛らしい表情が引き立ちますよ。

ここからが、ちんあなごに命を吹き込む一番楽しい工程です。まず、ストローの先をちくわの側面に軽く押し当て、くるっと回しながら抜いてみてください。これだけで、本物そっくりの斑点模様が簡単に作れます。2〜3箇所に穴を開けると、よりリアルな雰囲気が出ます。

最後に、目の部分を作り上げます。黒ごまの先端にマヨネーズをほんの少しだけ付け、ピンセットや竹串の先を使って、ちくわの頭の部分にそっと接着しましょう。これで、愛嬌たっぷりのちんあなごが完成です。

もっとかわいく!アレンジアイデア集

基本の作り方をマスターしたら、次はオリジナルのアレンジを加えてみましょう。少しの工夫で、お弁当の彩りやバリエーションがぐっと広がります。

例えば、きゅうりの代わりに、同じように細長く切った人参やスティックチーズを使うのもおすすめです。人参を使えばオレンジ色の縞模様が特徴の「ニシキアナゴ」風になりますし、チーズを使えば味のアクセントにもなりますね。

他にも、カニカマの赤い部分を細く切ってリボン結びにし、頭に飾ってあげたり、ぶぶあられでピンク色の頬を付けてあげたりするのも、かわいらしさが増すので試してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、本物のちんあなごはアナゴ科の魚で、プランクトンを食べるために砂から体を出しています。危険を感じると一瞬で全身を砂の中に引っ込めて隠れてしまう、とても臆病な生き物です。お弁当のちんあなごは隠れる心配がないので安心してくださいね。

お弁当に詰める際のポイントと注意点

せっかく愛情を込めて作ったちんあなごですから、お弁当箱の中でもその魅力を最大限に発揮させたいものです。詰め方にはちょっとしたコツがあります。

ご飯や炒り卵を敷き詰めた上に、砂からにょきっと顔を出しているイメージで刺してあげると、物語の世界観が生まれます。周りにブロッコリーを配置すれば海の中の岩場のように見えますし、タコさんウインナーやカニカマで作ったカニを一緒に並べると、お弁当箱が賑やかな海の世界に早変わりして、お子さんも喜ぶことでしょう。

衛生管理には十分注意しましょう。特に気温と湿度が高くなる時期は、きゅうりのような生の野菜が傷みの原因になることがあります。お弁当を詰める前には、キッチンペーパーで余分な水分を丁寧に拭き取ることが重要です。

また、前日に作り置きするのは避け、できるだけ当日の朝に調理することをお勧めします。もちろん、持ち運びの際は保冷剤を忘れずに入れるようにしてください。

いかがでしたでしょうか。ちくわときゅうりだけで作れる「ちんあなご」は、キャラ弁初心者の方でも気軽に挑戦できる、簡単・時短・かわいいの三拍子が揃った優秀なおかずです。

ニョロっとしたユニークな姿は、お弁当のフタを開けた瞬間の楽しいサプライズになること間違いありません。ぜひ、明日のお弁当に、この愛らしい海の仲間を登場させてみてください。

うずらの卵で!ペンギンとアザラシのミニおかず

お弁当の隙間にちょこんと入っているだけで、お子さまが喜ぶこと間違いなしの可愛いおかずがあったら嬉しいですよね。ここでは、身近な食材である「うずらの卵」を使って、海の人気者ペンギンとアザラシを簡単に作る方法をご紹介します。

うずらの卵は、その小さくて丸い形が動物のキャラクターを作るのに最適な食材です。基本的な作り方を覚えれば、さまざまな動物に応用できるので、キャラ弁作りの幅がぐっと広がりますよ。

簡単かわいい!ペンギンの作り方

まずはじめに、ちょこんと立った姿が愛らしいペンギンの作り方から解説します。黒と白のコントラストがはっきりしているため、キャラ弁の中でも特に見栄えがするキャラクターです。

▼必要な材料

- うずらの卵(水煮)

- 海苔

- 人参(茹でたもの)またはコーン

- 乾燥パスタ(細いもの)

- マヨネーズ(接着用)

▼作り方の手順

最初に、うずらの卵の側面の一部に、海苔を貼り付けるための切り込みを浅く入れます。次に、ハサミや海苔パンチを使って海苔をカットしていきましょう。目は丸く、お腹の模様はうずらの卵のカーブに合わせて少し大きめに切るのがコツです。

パーツが準備できたら、うずらの卵に貼り付けていきます。切り込みを入れた部分に海苔を差し込むようにして貼り、目は少量のマヨネーズを付けて固定させます。くちばしと足は、茹でた人参を小さな三角形にカットして作り、短い乾燥パスタを刺して固定すると、配送中に取れてしまう心配が少なくなります。

ワンポイントアドバイス

乾燥パスタは、おかずの水分を吸って食べる頃には柔らかくなります。ピック代わりに使える便利なアイテムなので、常備しておくとキャラ弁作りで重宝します。

癒し系キャラ!アザラシの作り方

続いて、つぶらな瞳がなんとも言えない可愛らしさを演出するアザラシの作り方です。ペンギンよりもパーツが少ないため、さらに手軽に作ることができます。

▼必要な材料

- うずらの卵(水煮)

- 海苔

- 黒ごま

- 醤油またはめんつゆ(色付け用)

- マヨネーズ(接着用)

▼作り方の手順

ゴマフアザラシのような模様を表現したい場合、まずは醤油やめんつゆを水で薄めたものに、茹でたうずらの卵を数分間浸して薄く色付けをします。こうすることで、よりリアルな雰囲気を出すことが可能です。

次に、海苔パンチやハサミで目と鼻のパーツを作り、黒ごまでひげを表現します。パーツはとても小さいので、ピンセットを使うと作業がしやすくなりますよ。それぞれのパーツをマヨネーズで貼り付ければ、あっという間に可愛いアザラシの完成です。

時短で作るためのコツ

朝の忙しい時間にすべての作業を行うのは大変です。そのため、前日の夜に海苔のパーツをカットしておいたり、人参を茹でて型抜きしておいたりすると、当日の作業時間を大幅に短縮できます。カットした海苔は、乾燥しないようにラップをして冷蔵庫で保管してください。

作成時の注意点

うずらの卵を使ったキャラ弁はとても可愛い一方で、細かい作業が求められます。特に目や鼻などの小さなパーツは取れやすいので、マヨネーズでしっかりと接着するか、乾燥パスタで固定するなどの工夫をしましょう。

また、夏場や湿気の多い時期は、食材が傷みやすくなります。お弁当箱に入れる際は、しっかりと冷ましてから詰め、保冷剤を添えるなどの衛生管理を心がけてください。

サンドイッチで作る!大きなクジラさん弁当

お子さんのお弁当作り、毎日お疲れ様です。「今日はどんなお弁当にしようかな?」と悩む日もありますよね。特にキャラ弁は、「難しそう」「時間がかかりそう」といったイメージから、挑戦するのに少し勇気がいるかもしれません。

しかし、ご飯ではなくサンドイッチを使えば、驚くほど手軽に、そしてインパクトのあるキャラ弁が作れるのです。ここでは、お弁当のフタを開けた瞬間、お子さんの笑顔が弾けること間違いなしの「大きなクジラさん弁当」の作り方をご紹介します。パンを切ってデコレーションするだけなので、キャラ弁初心者の方でも安心して挑戦できますよ。

まずは基本から!クジラさんサンドイッチの作り方

それでは、さっそくクジラさんサンドイッチの作り方を解説します。特別な道具はほとんど必要なく、ご家庭にあるもので手軽に作ることが可能です。

準備するもの(材料)

- サンドイッチ用食パン:2枚

- お好みの具材(タマゴサラダ、ツナマヨ、ハム、チーズなど)

- 海苔:適量

- スライスチーズ:1枚

- マヨネーズ(接着用)

準備するもの(道具)

- ラップ

- 包丁またはキッチンバサミ

- つまようじ

- (あれば)食品用ハサミ、ピンセット

材料の準備ができたら、作成に取り掛かりましょう。

最初に、サンドイッチ用の食パン2枚にお好みの具材を挟んで、基本のサンドイッチを作ります。このとき、パンの耳はカットしておくと、後の加工がしやすくなります。具材を挟んだら、パンがずれないようにラップでぴったりと包み、5分ほど置いてなじませてください。パンと具材が一体化し、カットする際に崩れにくくなります。

次に、いよいよクジラの形にしていきます。ラップの上から、クジラの胴体と尾びれをイメージして、なめらかな曲線を描くように包丁でカットしましょう。もし、フリーハンドでのカットに自信がなければ、クッキングシートで簡単な型紙を作っておくと、失敗なく綺麗な形に仕上げられます。

形が完成したら、顔のパーツ作りです。海苔をハサミでカットして、つぶらな瞳を作ります。スライスチーズは、つまようじや型抜きを使って、クジラの潮吹きや、お腹の模様の形に切り抜きましょう。パーツができたら、マヨネーズを少しだけ付けて、サンドイッチに貼り付ければ、可愛らしいクジラさんの完成です。

もっと可愛く!デコレーションの応用アイデア

基本的なクジラさんが作れるようになったら、少しアレンジを加えて、オリジナリティあふれるお弁当にしてみませんか。ちょっとした工夫で、クジラさんの表情が豊かになり、お弁当全体が華やかになります。

表情を豊かにする工夫

海苔で作る目を、にっこり笑った形や、ウインクした形に変えるだけで、クジラさんの印象は大きく変わります。また、ケチャップを爪楊枝の先につけて、ほっぺを赤くしてあげると、さらに愛らしい表情が生まれるでしょう。

潮吹きの部分にも工夫を凝らすことができます。例えば、スライスチーズだけでなく、細く割いたカニカマを使えば、彩りが加わります。小さな丸いぶぶあられを散りばめて、キラキラした水しぶきを表現するのも素敵なアイデアです。

お弁当箱全体で「海の世界」を演出しよう

主役のクジラさんができたら、周りのおかずにもこだわって、お弁当箱全体で壮大な海の世界を表現してみましょう。テーマに統一感を出すことで、お弁当の完成度がぐっと高まります。

例えば、以下のようなおかずはいかがでしょうか。

| おかず | 海の生き物・モチーフ | 作り方のポイント |

|---|---|---|

| ウインナー | タコ・カニ | 切り込みを入れて茹でるだけで、簡単にタコやカニの形になります。 |

| ブロッコリー | 海藻 | 茹でて塩を振るだけ。緑色が海の中の彩りを添えてくれます。 |

| 星形のポテト | ヒトデ | 冷凍食品を活用すれば、揚げるだけで手軽に海の仲間を増やせます。 |

| ちくわきゅうり | 海の岩場 | ちくわの穴にきゅうりを入れるだけ。見た目にも面白い一品です。 |

また、お弁当箱の底に青や水色のワックスペーパーを敷いたり、おかずの仕切りに水色のお弁当カップを使ったりするのもおすすめです。色味を工夫するだけで、一気に海の雰囲気が高まります。

失敗しないための注意点とコツ

せっかく作ったキャラ弁が、食べる頃には崩れていたり、傷んでいたりしたら悲しいですよね。最後に、クジラさん弁当を美味しく安全に楽しむための注意点をご紹介します。

サンドイッチの水分対策

レタスやトマトなど水分の多い具材を使う場合は、キッチンペーパーでしっかりと水気を拭き取ってください。パンにマヨネーズやバターを薄く塗っておくと、水分がパンに染み込むのを防ぐバリアの役割を果たしてくれます。

衛生管理の徹底

キャラ弁作りは、食材を素手で触る機会が多くなります。調理前には必ず石鹸で手を洗い、清潔な調理器具を使用しましょう。特に気温が高い季節は、食材が傷みやすいため、お弁当が完成したら速やかに冷蔵庫で保管し、持ち運ぶ際は保冷剤を必ず添えるようにしてください。

型崩れを防ぐ詰め方

持ち運び中にクジラさんが崩れてしまわないよう、お弁当箱にはおかずを隙間なく詰めることが重要です。大きな隙間ができてしまった場合は、ブロッコリーやミニトマトなどで埋めると、彩りも良くなり、おかずが動くのを防げます。

これらのポイントを押さえることで、見た目が可愛いだけでなく、安心して美味しく食べられるお弁当が完成します。少しの気配りが、お子さんの「美味しい!」の一言に繋がるでしょう。

海苔パンチとぶぶあられで表情豊かにデコレーション

キャラ弁で海の生き物たちを表現するとき、その完成度を大きく左右するのが「表情」です。海苔パンチとぶぶあられという二つのアイテムを上手に活用すれば、初心者の方でも驚くほど生き生きとした表情豊かなキャラクターを生み出すことが可能になります。

なぜなら、これらの道具は細かい作業を簡単かつ正確に行う手助けをしてくれるからです。ここでは、海苔パンチとぶぶあられを使ったデコレーションの具体的な方法と、さらにクオリティを上げるためのコツをご紹介していきましょう。

海苔パンチで命を吹き込む!基本の表情作り

まず、キャラ弁作りの心強い味方である海苔パンチの活用法から見ていきます。海苔パンチは、海苔を挟んでボタンを押すだけで、目や口といった細かいパーツを一度にたくさん作れる便利な道具です。手作業でハサミやカッターを使って切り抜く手間が省け、しかも全てのパーツが均一な形に仕上がるため、お弁当全体の統一感もアップします。

例えば、にこやかな笑顔や困った顔、驚いた顔など、様々な表情がセットになった海苔パンチが市販されています。これ一つあれば、おにぎりで作ったクジラやイルカに、その日の気分に合わせた表情を簡単につけることができるでしょう。

また、小さな丸型に抜けるパンチは、カニやタコの目にぴったりです。このように、作りたい生き物の特徴に合わせて道具を選ぶことが、キャラクターに命を吹き込む第一歩となります。

海苔パンチ活用のポイント

海苔パンチは、ただ目や口を作るだけではありません。例えば、小さな丸をたくさん抜いて魚のウロコに見立てたり、細長いパーツを並べてカニの脚を表現したりと、アイデア次第で様々な使い方ができます。一つの道具で複数の表現方法を試してみるのも、キャラ弁作りの楽しみの一つです。

ぶぶあられで彩りと立体感をプラス

次に、お弁当に彩りと可愛らしさを加えてくれる「ぶぶあられ」の出番です。ぶぶあられは、お茶漬けなどに入っている小さなあられのことで、スーパーのふりかけコーナーなどで手軽に購入できます。赤、ピンク、黄色、緑など、カラフルな色が揃っているのが魅力です。

このぶぶあられの最も代表的な使い方は、キャラクターの「頬」として配置することです。例えば、はんぺんで作ったタコのキャラクターの頬に、ピンク色のぶぶあられをちょこんと乗せるだけで、一気に愛嬌のある表情が生まれます。接着には、少量のマヨネーズを使うと安定します。

他にも、様々な色のぶぶあられをご飯の上に散りばめれば、サンゴ礁やキラキラ光る海の中を表現できます。青いデコふりを使ったご飯の上に散らすと、より一層海らしい雰囲気を演出できるのでおすすめです。このように、ぶぶあられは表情の一部としてだけでなく、背景を華やかに彩るアイテムとしても大活躍します。

組み合わせてもっと可愛く!応用テクニック

海苔パンチとぶぶあられ、それぞれ単体でも十分に魅力的ですが、この二つを組み合わせることで、表現の幅はさらに広がります。ここでは、ワンランク上のキャラ弁を目指すための応用テクニックをいくつか紹介します。

| アイテム | 活用例 | ワンポイントアドバイス |

|---|---|---|

| 海苔パンチ(笑顔パーツ) | 魚、タコ、カニの基本的な表情作り | 抜いた海苔パーツにぶぶあられの頬を組み合わせると、より元気な印象になります。 |

| 海苔パンチ(丸型) | つぶらな瞳、泡の表現 | 抜いた丸い海苔の上に、さらに小さな白ごまを乗せると、目に光(ハイライト)が入り生き生きします。 |

| ぶぶあられ(ピンク・赤) | 頬、タコの吸盤、イソギンチャク | マヨネーズを少量つけて貼り付けると、お弁当箱の中で動いてしまうのを防げます。 |

| ぶぶあられ(ミックスカラー) | 背景のサンゴ、カラフルな小魚 | ご飯の上にランダムに散らすだけで、お弁当箱全体が華やかな海の景色に変わります。 |

このように考えると、二つのアイテムをどう組み合わせるかで、作れるキャラクターのバリエーションは無限に広がることがお分かりいただけるでしょう。ぜひ、自由な発想でオリジナルの海の生き物をデザインしてみてください。

デコレーションする際の注意点

海苔パンチを使う際、海苔が湿気を含んでいると上手く抜けず、パンチに詰まってしまうことがあります。パリパリの状態の海苔を使うのが成功のコツです。また、ぶぶあられは時間が経つと水分を吸って色がご飯に移ったり、食感が柔らかくなったりすることがあります。

お弁当を食べる時間から逆算して、できるだけ直前に飾り付けを行うか、チーズやハムの上に配置するなど、直接ご飯に触れない工夫をするのがおすすめです。

豆知識:海苔パンチが詰まったら?

もし海苔パンチが詰まってしまった場合、無理にこじ開けようとすると故障の原因になります。多くの場合、パンチの裏側から爪楊枝などで優しく詰まった海苔を押し出すことで解消します。定期的にお手入れをすることで、長く快適に使い続けることができます。

いずれにしても、海苔パンチとぶぶあられは、キャラ弁作りにおける「ちょっとした手間」を解消し、「大きな可愛さ」をプラスしてくれる魔法のようなアイテムです。これらを活用して、お弁当箱という小さな水族館に、あなただけの物語を描いてみてはいかがでしょうか。

100均で揃う!海の生き物モチーフの便利グッズ

お子さんから「海の生き物のキャラ弁を作って!」とリクエストされたものの、専用の道具を揃えるのは大変だと感じていませんか。しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。実は、ダイソーやセリア、キャンドゥといった100円ショップには、海の生き物をモチーフにしたキャラ弁グッズが豊富に揃っているのです。

この記事では、100均で手に入る便利なグッズと、それらを活用した簡単なアイデアをご紹介します。これらのグッズを賢く利用すれば、キャラ弁初心者の方でも、手軽にかわいらしいお弁当を完成させることができるでしょう。

まず揃えたい!基本の便利グッズ

100円ショップの製菓・弁当用品コーナーには、キャラ弁作りに役立つアイテムがたくさん並んでいます。特に海の生き物を作るうえで、持っていると格段に作業が楽になるグッズがいくつかあります。ここでは、代表的なアイテムをいくつか見ていきましょう。

| グッズの種類 | 主な用途 | 活用アイデア |

|---|---|---|

| 抜き型 | ハム、チーズ、薄焼き卵、野菜などを特定の形に抜く。 | イルカや魚の形に抜いたチーズをご飯の上に乗せる。 |

| おにぎり型 | ご飯を詰めて押すだけで、立体的で可愛い形のおにぎりを作る。 | アザラシやペンギンの形のおにぎりを作り、海苔で顔のパーツを付ける。 |

| のりカッター・パンチ | 海苔を目や口など、細かい顔のパーツに切り抜く。 | にっこり笑ったクジラの目や、魚のウロコ模様を作るのに役立ちます。 |

| おかずピック | おかずに刺して彩りを加えたり、食べやすくしたりする。 | タコさんウィンナーやミニトマトに、クジラやヨットのピックを刺す。 |

| バラン(仕切り) | おかず同士の味移りを防ぎ、お弁当全体の彩りを豊かにする。 | 波や海の生き物のイラストが描かれたバランで、海の世界観を演出します。 |

このように、様々な種類のグッズが手頃な価格で手に入ります。まずは基本となる抜き型やおにぎり型から試してみるのがおすすめです。

100均グッズのメリットと賢い使い方

100均グッズ最大の魅力は、何と言ってもその手軽さにあります。高価な道具を揃える必要がないため、「一度試してみたい」という方でも気軽にチャレンジできるのが嬉しいポイントです。また、季節ごとに新しいデザインの商品が登場することも多く、訪れるたびに新しい発見があるかもしれません。

例えば、魚の形のおにぎり型に、市販のデコふり(青色)を混ぜたご飯を詰めれば、それだけで鮮やかな青い魚が完成します。さらに、のりパンチで作った丸い目を貼り付け、おかずの隙間にカニやタコの形をしたピックを刺せば、あっという間にお弁当箱の中が賑やかな水族館に変わります。

組み合わせでアレンジは無限大!

一つのグッズを単体で使うだけでなく、複数のアイテムを組み合わせることで、よりオリジナリティあふれるキャラ弁が生まれます。イルカの抜き型で抜いたハムと、波模様のバランを合わせるなど、自分だけの海の物語をお弁当箱の中で表現してみましょう。

知っておきたい注意点とデメリット

手軽で便利な100均グッズですが、利用する上でいくつか知っておきたい点もあります。まず、人気の商品はすぐに品切れてしまう可能性があることです。特に遠足シーズン前などは需要が高まるため、気になるグッズを見つけたら早めに購入しておくことをおすすめします。

また、商品によっては耐久性がそれほど高くないものも存在します。繰り返し使っているうちに、抜き型の切れ味が悪くなったり、プラスチックが変形したりすることもあるでしょう。とはいえ、100円という価格を考えれば、消耗品として割り切って使うのも一つの方法です。

衛生面には十分注意しましょう

キャラ弁グッズは、細かい溝やパーツが多く、汚れが残りやすい構造になっています。使用前と使用後は、食器用洗剤で隅々まで丁寧に洗い、完全に乾かしてから保管してください。特に、のりカッターのような細かい部分は、小さなブラシなどを使うと清潔に保てます。

これらの注意点を理解した上で活用すれば、100均グッズはキャラ弁作りの強い味方になってくれます。安全に、そして楽しくお弁当作りを進めるためにも、衛生管理はしっかり行いましょう。

まとめ:愛情たっぷり!キャラ弁で海の生き物を楽しもう

海の生き物をテーマにしたキャラ弁の作り方を解説しました。身近な食材や100均グッズを活用し、初心者でも簡単にかわいいお弁当が作れます。アレンジレシピや詰め方のコツを参考に挑戦してみましょう。

- キャラ弁作りは特別な道具がなくても食品用ハサミやピンセットから始められる

- のりパンチやおにぎり型など100円ショップの便利グッズを賢く活用しよう

- タコさんウィンナーは半分まで深めに切り込みを入れると足が綺麗に開きやすい

- ウィンナーの切り方を少し工夫すればカニやイカといった仲間も簡単に作れる

- 青のりとチーズを使えばキャラ弁初心者でも簡単にお魚おにぎりが作れる

- ご飯に鮭フレークや卵そぼろを混ぜるとカラフルなお魚が作れておすすめ

- 厚めに焼いた卵焼きとカニカマを組み合わせれば可愛いカニさんが完成する

- パーツの接着にはマヨネーズや水分を吸って柔らかくなる乾燥パスタが便利

- お弁当箱の背景に青いご飯や炒り卵で海と砂浜を表現すると雰囲気が出る

- 赤黄緑の食材を意識して加えるとキャラ弁全体の彩りが格段に豊かになる

- ちくわの穴にきゅうりを詰めるだけで人気のちんあなごを簡単に再現できる

- 小さくて丸いうずらの卵はペンギンやアザラシを作るのに最適な食材といえる

- サンドイッチをクジラの形にカットすればインパクト抜群のお弁当が作れる

- 海苔パンチを活用すれば均一で綺麗な顔パーツを手間なく簡単に作成できる

- ぶぶあられを頬にちょこんと乗せるとキャラクターに愛嬌が生まれ可愛くなる