京都土産の定番として親しまれる阿闍梨餅。その美味しさの背景に、壮大な物語が隠されていることをご存知でしょうか。そもそも阿闍梨餅はどんなお菓子なのか、そして名前の阿闍梨が意味するものとは何か、その答えは比叡山延暦寺と阿闍梨の関係に深く結びついています。

特徴的な中央が盛り上がった餅の形は修行僧の網代笠がモチーフであり、食べる人に高僧の姿を思い起こさせます。一つのお菓子に、仏教への深い想いが込められた銘菓なのです。その誕生の背景を辿ると、さらに興味深い歴史が見えてきます。

この銘菓を生み出したのは江戸時代創業の京菓子司満月で、二代目当主の考案で誕生した阿闍梨餅には、選び抜かれた丹波大納言小豆へのこだわりと、独特のしっとりもちもち食感の秘密が凝縮されています。

こうして長年愛され続ける京都の代表銘菓へと至った物語を紐解けば、その一口がより特別なものになるはずです。阿闍梨餅の由来を知ると味わいが深まる、そんな知的好奇心を満たす旅へご案内します。

- 阿闍梨餅の名前とユニークな形の由来がわかる

- あの独特なしっとりもちもち食感の秘密がわかる

- 美味しさの決め手となる餡へのこだわりがわかる

- お菓子に込められた作り手の想いや誕生秘話がわかる

目次

阿鍸梨餅の名前の由来は比叡山の修行僧にあり

- 阿鍸梨餅はどんなお菓子?

- 名前の「阿鍸梨」が意味するものとは

- 比叡山延暦寺と阿鍸梨の関係

- 餅の形は修行僧の網代笠がモチーフ

- 仏教への深い想いが込められた銘菓

阿鍸梨餅はどんなお菓子?

阿闍梨餅(あじゃりもち)は、京都土産の定番として多くの人々に愛されている銘菓です。一見するとお饅頭のようにも見えますが、その食感と味わいは唯一無二。これは、丹波大納言の粒あんを、もち米をベースにした秘伝の生地で包んで焼き上げた半生菓子なのです。

しっとりともちもちした独特の皮の食感と、上品な甘さの粒あんの組み合わせは、一度食べると忘れられない美味しさがあります。中央が少し盛り上がった独特の形も、阿闍梨餅ならではの特徴と言えるでしょう。

阿闍梨餅の三つの大きな特徴

阿闍梨餅の魅力を語る上で欠かせないのが、「見た目」「皮」「餡」の三つの特徴です。これらが一体となることで、多くの人を虜にする味わいが生まれます。

特徴1:高僧の笠をかたどった独特の形

阿闍梨餅の中央が盛り上がった形は、比叡山で厳しい修行を行う高僧「阿闍梨」がかぶる網代笠(あじろがさ)を模していると言われています。このユニークな形状が、お菓子の名前の由来にもなっているのです。単なるお菓子というだけでなく、仏教との深いつながりを感じさせる、歴史と品格のある見た目をしています。

特徴2:しっとり&もちもちの秘伝の生地

阿闍梨餅の最大の特徴は、何と言ってもしっとり、もっちりとした皮の食感ではないでしょうか。これは、餅粉をベースに卵など様々な材料を配合した秘伝の生地を、じっくりと焼き上げることで生まれます。焼いているのに生菓子のような瑞々しさを保っており、口に入れると吸い付くような独特の食感を楽しむことができます。

この皮があるからこそ、他の和菓子とは一線を画す存在感を放っているのです。

特徴3:あっさりとして風味豊かな丹波大納言の粒あん

もちもちの皮に包まれているのは、最高級品の丹波大納言小豆を使った自家製の粒あんです。製造元である「満月」では、熟練の職人が豆の風味を最大限に引き出すよう、丁寧に炊き上げています。甘さは控えめで、小豆本来の豊かな香りと上品な味わいが口いっぱいに広がります。

粒がしっかり残っているため、小豆の食感も楽しむことができ、あっさりとした後味は、もちもちの皮との相性も抜群です。

阿闍梨餅の基本情報

阿闍梨餅について、基本的な情報を表にまとめました。購入する際の参考にしてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製造・販売 | 株式会社満月(京都市) |

| 種類 | 半生菓子 |

| 主な原材料 | 砂糖、丹波大納言小豆、卵、小麦粉、餅粉など |

| 賞味期限 | 製造日より常温で5日間 |

もっと美味しく!おすすめの食べ方

阿闍梨餅は、もちろんそのままでも大変美味しくいただけますが、少し工夫するだけでまた違った味わいを発見できます。ここでは、おすすめの食べ方をいくつか紹介します。

オーブントースターで軽く温める

一番のおすすめは、オーブントースターで1〜2分ほど軽く温める方法です。表面の皮が少しカリッとして香ばしさが増し、中の餡はより一層ふっくらとします。まるで焼きたてのような風味を家庭で手軽に再現できますので、ぜひ試してみてください。

他にも、夏場であれば冷蔵庫で少しだけ冷やして食べるのも良いでしょう。ひんやりとした口当たりが楽しめます。ただし、長時間冷やすと皮が硬くなってしまうため、食べる直前に冷やすのがポイントです。

購入前に知っておきたい注意点

多くの魅力を持つ阿闍梨餅ですが、購入する前に知っておきたい注意点も存在します。特に、お土産として購入する際には以下の点に留意してください。

賞味期限が短い

阿闍梨餅は、保存料を使用していない半生菓子です。そのため、賞味期限は製造日を含めて5日間と、比較的短い点に注意が必要です。遠方の方へのお土産や、すぐに渡せない場合には、購入日や渡すタイミングをよく考える必要があります。購入する際には、必ず賞味期限を確認するようにしましょう。

名前の「阿鍸梨」が意味するものとは

阿闍梨餅という少し珍しい名前を聞いて、その意味が気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。実はこの名前には、京都と深いつながりを持つ比叡山の高僧が関係しています。結論から言うと、「阿闍梨(あじゃり)」とは仏教における高僧の位を指す言葉であり、阿闍梨餅はその高僧の姿にちなんで名付けられました。

このように言うと、お菓子と高僧がどう結びつくのか不思議に思うかもしれません。しかし、そこには創始者の深い思いと京都ならではの歴史的背景が隠されているのです。ここでは、阿闍梨餅という名前に込められた意味を、詳しく紐解いていきましょう。

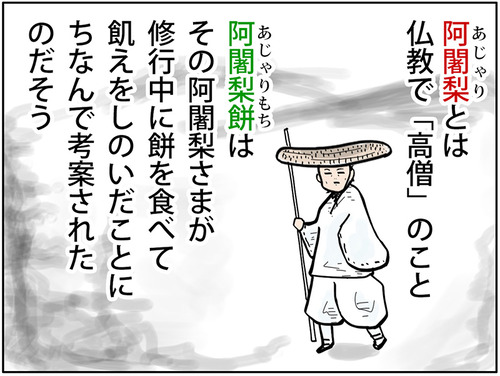

「阿闍梨」とは高僧を指す言葉

まず、「阿闍梨」という言葉そのものについて解説します。これは、サンスクリット語の「アーチャーリャ」という言葉が由来となっており、弟子たちの規範となるべき「師」や「模範」を意味する、非常に尊い言葉です。

日本では、特に天台宗や真言宗において、厳しい修行を積み、人々を教え導く徳を備えた高僧に与えられる位(称号)として知られています。つまり、「阿闍梨」と呼ばれる僧侶は、数いるお坊さんの中でも特に尊敬される特別な存在なのです。

阿闍梨餅は、このような尊い高僧への敬意を込めて名付けられたお菓子と言えるでしょう。

比叡山の修行と網代笠

それでは、なぜお菓子の名前に「阿闍梨」が使われることになったのでしょうか。その理由は、阿闍梨餅の独特な形に隠されています。阿闍梨餅の中央がぷっくりと盛り上がった形は、比叡山で厳しい修行を行う阿闍梨がかぶる「網代笠(あじろがさ)」を模しているのです。

比叡山延暦寺には、「千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)」という想像を絶するほど過酷な修行があります。この修行を成し遂げた僧侶は「阿闍梨」と呼ばれます。その修行僧が道中でかぶる笠の形をお菓子で表現することで、修行に耐える僧侶の姿に思いを馳せ、敬意を表したのが始まりでした。

さらに、もう一つの由来として、修行僧が餅を食べて飢えをしのいだとされる故事も関係しています。阿闍梨餅を創製した初代当主は、この話に深く感銘を受け、餅と阿闍梨を結びつけたと伝えられています。

阿闍梨餅の名前に込められた想い

阿闍梨餅という名前には、単なる菓子の名称を超えた、仏教への深い敬意と創始者の想いが込められています。お餅の形は、厳しい修行に身を置く高僧がかぶる「網代笠」を表現したものです。この背景を知ることで、一つのお餅に込められたストーリーを感じ取ることができ、より一層味わい深く感じられるかもしれません。

これらの理由から、「阿闍梨餅」という名前が付けられました。ただ美味しいだけでなく、その背景にある物語を知ることで、京都の文化や歴史に触れることができます。次に阿闍梨餅を手に取るときは、比叡山の修行僧の姿に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

比叡山延暦寺と阿鍸梨の関係

阿闍梨餅というユニークな名前は、どこから来たのだろうかと疑問に思ったことはありませんか。実は、比叡山延暦寺と、そこで厳しい修行に励む高僧「阿闍梨(あじゃり)」に深いつながりがあります。このお餅は、単なる和菓子ではなく、仏教への深い敬意が込められた銘菓なのです。

ここでは、阿闍梨餅の名前の由来となった比叡山と阿闍梨の関係について、詳しく解説していきます。

「阿闍梨」とはどのような僧侶か

まず、「阿闍梨」とはどのような存在なのでしょうか。阿闍梨とは、サンスクリット語の「アーチャリー」に由来する言葉で、「軌範」や「師」を意味します。つまり、弟子たちの規範となり、教え導くことができる高僧に与えられる称号です。

特に、阿闍梨餅とゆかりの深い比叡山延暦寺を総本山とする天台宗では、極めて過酷な修行を成し遂げた僧侶のみが「阿闍梨」と呼ばれます。その代表的な修行が、有名な「千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)」です。

千日回峰行は、7年もの歳月をかけて比叡山の山中を巡り、地球約1周分にあたるおよそ4万キロを歩き続けるという、想像を絶する荒行です。この行を成し遂げた者は「生き仏」とも称され、多くの人々から篤い信仰を集める存在となります。

このように、阿闍梨とは、並外れた精神力と体力をもって厳しい修行を乗り越えた、尊敬されるべき僧侶のことを指すのです。

阿闍梨餅の誕生秘話

阿闍梨餅を考案したのは、京菓子の老舗「満月」の二代目当主でした。彼は、比叡山での修行経験から着想を得て、このお餅を創製したといわれています。

厳しい修行の合間、僧侶たちは餅を食べて飢えをしのいでいたそうです。その経験に基づき、また、尊敬する阿闍梨への思いを込めて作られたのが阿闍梨餅なのです。

そして、このお餅の独特な形にも意味が込められています。中央が盛り上がった円盤状の形は、阿闍梨が修行の際に頭にかぶる「網代笠(あじろがさ)」を模しています。お餅を手に取ると、まるで小さな笠のように見えるのではないでしょうか。この形状は、阿闍梨への敬意を表現したものなのです。

阿闍梨餅は、単に美味しいだけでなく、比叡山の厳しい修行の歴史と、それを行う僧侶への深いリスペクトが詰まった、物語のあるお菓子だと言えます。この由来を知ることで、一口味わうごとに、その歴史の深みを感じられるかもしれません。(参照:阿闍梨餅本舗 京菓子司-満月-)

餅の形は修行僧の網代笠がモチーフ

阿闍梨餅を手に取ったとき、多くの人がその独特な形に目を引かれるのではないでしょうか。中央がぷっくりと盛り上がった、どこか懐かしさを感じるこの姿。実は、この形には深い意味が込められています。

結論から言うと、阿闍梨餅の形は、比叡山で厳しい修行に励む高僧「阿闍梨」がかぶる網代笠(あじろがさ)をモチーフにしているのです。ただ美味しいだけでなく、見た目にも仏教との深いつながりが表現されているお菓子といえるでしょう。

網代笠とはどのようなものか

それでは、モチーフとなった網代笠とは一体どのようなものなのでしょうか。網代笠は、檜(ひのき)の薄い板や竹などを細く裂き、それを交互に編み込んで作られる笠のことです。特に、比叡山で千日回峰行といった想像を絶するような厳しい修行を行う阿闍梨が、日差しや雨風をしのぐために用いるものでした。

阿闍梨餅の中央が盛り上がったデザインは、まさにこの網代笠の形を忠実に再現しています。お餅を裏返してみると、より笠の形に近いことが分かります。創製した当主が、厳しい修行に身を置く阿闍梨の姿に感銘を受け、その笠の形をお菓子で表現することで、敬意を表したと伝えられています。

(参照:

補足:千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)とは

千日回峰行は、天台宗に伝わる非常に過酷な修行の一つです。7年もの歳月をかけて、比叡山の山中などを巡礼し、その総距離は地球一周分に相当するともいわれています。この修行を成し遂げた者は「阿闍梨」の称号を得るのです。

形がもたらす独特の食感

阿闍梨餅の形は、単に見た目の由来だけにとどまりません。実は、この独特な形状が、あの素晴らしい食感を生み出す秘訣の一つにもなっています。

網代笠を模した中央のふくらみによって、焼かれたときに皮の厚みが均一ではなくなります。これにより、中央部分は厚くてもちもちとした食感に、そして縁の部分は薄く香ばしく焼き上がるのです。一口食べると、もちもち感と香ばしさの両方が口の中に広がるのは、この計算された形のおかげだと言えます。

このように、阿闍梨餅の形は、比叡山の高僧への敬意と、美味しさを追求した職人の知恵が融合した、まさに用の美を体現したものなのです。次に食べる機会があれば、ぜひその形にも注目してみてください。

仏教への深い想いが込められた銘菓

京都を代表する銘菓として、多くの人々に愛されている阿闍梨餅。その独特のもっちりとした食感と、上品な甘さの餡は一度食べると忘れられない美味しさです。しかし、このお菓子の魅力は味だけではありません。「阿闍梨餅」という名前には、仏教への深い敬意と想いが込められているのです。

ここでは、阿闍梨餅がどのようにして生まれ、その名前にどのような由来があるのかを詳しく解説していきます。背景にある物語を知ることで、次の一口がより味わい深いものになるでしょう。

高僧「阿闍梨」への敬意から生まれた名前

阿闍梨餅の「阿闍梨」とは、もともとサンスクリット語で「模範となるべき師」を意味する言葉です。日本では、天台宗や真言宗において、弟子たちの指導者となる徳の高い僧侶のことを指す特別な称号として知られています。

特に、比叡山延暦寺の「千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)」という厳しい修行を成し遂げた僧侶は、「阿闍梨」と呼ばれ、多くの人々から尊敬を集めました。阿闍梨餅は、この厳しい修行に励む阿闍梨の姿に感銘を受けた、製造元「満月」の二代目当主・故当主満井佐野治氏によって考案されたお菓子です。

佐野治氏は、修行僧が厳しい修行の合間に餅を食べて栄養補給をするという話から着想を得て、このお菓子を開発しました。そして、商品名を決める際に知人であった京都大学の教授や住職に相談したところ、「阿闍梨」の名をいただくことを勧められ、「阿闍梨餅」と名付けられたと伝えられています。

豆知識:千日回峰行とは?

千日回峰行は、滋賀県と京都府にまたがる比叡山の山中を7年かけて巡礼する、天台宗の非常に過酷な修行です。総距離は地球一周分に相当する約4万キロメートルにも及びます。この修行を終えた者は「生き仏」とも称され、深い尊敬の念を集めます。

僧侶の姿を映した独特の形状

阿闍梨餅の特徴的な形にも、仏教的な意味合いが込められています。中央が盛り上がった円盤状の形は、比叡山で修行する阿闍梨がかぶる「網代笠(あじろがさ)」を模したものです。

網代笠は、檜の薄い板や竹を編んで作られた笠で、修行中の僧侶を日差しや雨から守る大切な道具です。阿闍梨餅は、この笠の形を再現することで、厳しい修行に耐える僧侶たちの姿を表現しています。また、餅の中心にある丹波大納言小豆の粒あんは、笠をかぶった阿闍梨そのものを表しているという説もあるようです。

このように、阿闍梨餅は単に美味しいだけでなく、その一つ一つに創始者の深い信仰心と、修行僧への敬意が表現されているお菓子なのです。

阿闍梨餅の由来まとめ

- 名前の由来: 比叡山で厳しい修行を行う高僧「阿闍梨」への敬意から名付けられた。

- 形の由来: 阿闍梨がかぶる「網代笠」をかたどっている。

- コンセプト: 厳しい修行の合間に食べる餅をイメージして作られた。

阿闍梨餅を手に取るとき、その背景にある物語に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。比叡山の険しい山道を歩む修行僧の姿や、彼らへの深い尊敬の念を込めてお菓子作りに励んだ職人の姿が目に浮かぶかもしれません。歴史や文化に触れながら味わうことで、その美味しさは一層特別なものに感じられるはずです。

歴史から紐解く阿鍸梨餅のもう一つの由来

- 江戸時代創業の京菓子司「満月」

- 二代目当主の考案で誕生した阿鍸梨餅

- 丹波大納言小豆へのこだわり

- 独特のしっとりもちもち食感の秘密

- 長年愛され続ける京都の代表銘菓へ

江戸時代創業の京菓子司「満月」

京都を代表する銘菓、阿闍梨餅。この唯一無二の美味しさを生み出しているのは、江戸時代末期の安政三年(1856年)に創業した京菓子司「満月」です。非常に長い歴史を持つ老舗であり、その伝統とこだわりが阿闍梨餅の味わいに深く息づいています。

創業当時の屋号は「出町柳 満月」と言い、初代は腕利きの菓子職人として知られていました。そして「満月」という美しい屋号は、時の孝明天皇の皇女、和宮様が降嫁される際に御所から賜ったものと伝えられています。これは、満月の菓子作りがいかに高い評価を得ていたかを示す、大変名誉なエピソードと言えるでしょう。

一種類の菓子に心を込める「一餡一菓相伝」の教え

「満月」には、創業以来受け継がれてきた「一餡一菓相伝(いあんいっかそうでん)」という家訓があります。これは、「ひとつの餡で、ひとつの菓子しか作らない」という、菓子作りに対する真摯な姿勢を示す言葉です。多くの和菓子店が季節ごとに様々な種類の菓子を作る中で、満月はこの教えを頑なに守り通してきました。

このため、創業当初は阿闍梨餅ではなく、九条家の家紋をかたどった「満月饅頭」を製造・販売していました。そして、二代目当主の時代に阿闍梨餅が考案されてからは、その製造に専念するようになります。

一つの製品に全ての技術と情熱を注ぎ込む姿勢が、阿闍梨餅を京都を代表する銘菓にまで育て上げたと言っても過言ではありません。

満月の歴史とこだわりのポイント

満月はただの老舗ではありません。その歴史には、菓子作りへの深い哲学が込められています。

- 創業: 江戸時代末期の安政三年(1856年)

- 屋号の由来: 御所から賜った由緒ある名称

- 家訓: 「一餡一菓相伝」で、一つの菓子に専念する

- 代表銘菓: 創業時は「満月饅頭」、後に「阿闍梨餅」が誕生

このように、阿闍梨餅の背景には、江戸時代から続く「満月」の長い歴史と、ぶれることのない菓子作りへのこだわりが存在します。この伝統こそが、時代を超えて多くの人々に愛される理由の一つなのです。(参照:阿闍梨餅本舗 京菓子司 満月 公式サイト)

二代目当主の考案で誕生した阿鍸梨餅

京都を代表する銘菓として、多くの人々に愛され続けている「阿闍梨餅」。その独特の食感と上品な甘さは、一度食べると忘れられない魅力があります。しかし、この美味しいお菓子がどのようにして生まれたのか、その背景をご存知の方は少ないかもしれません。

実は、阿闍梨餅の誕生には、二代目当主の深い思いと比叡山の厳しい修行僧の姿が大きく関わっていました。ここでは、阿闍梨餅が誕生した歴史的な背景とその名前に込められた意味を詳しく解説していきます。

大正時代に生まれた革新的な京菓子

阿闍梨餅が誕生したのは大正11年(1922年)のことです。これを考案したのは、阿闍梨餅本舗 京菓子司 満月の二代目当主、當主(まさもり)氏でした。彼は、初代とは異なる新しい時代の京菓子を創りたいという強い情熱を抱いていました。

そこでヒントを得たのが、比叡山で千日回峰行という厳しい修行を行う高僧「阿闍梨」の存在です。修行僧たちが、厳しい修行の合間に餅を食べて飢えをしのいだという故事に感銘を受けた當主は、このエピソードを基に新しいお菓子を作ることを決意します。

このように、阿闍梨餅は単なる思いつきではなく、宗教的な背景や修行僧への深い敬意から生まれた、革新的なお菓子だったのです。

「阿闍梨」と「網代笠」に込められた意味

阿闍梨餅の特徴的な形と名前には、それぞれ明確な由来があります。

まず、中央が盛り上がった独特の形状は、阿闍梨がかぶる「網代笠(あじろがさ)」を模しています。網代笠は、檜皮や竹を薄く削って編んだ笠のことで、修行僧の象徴ともいえるものです。この形をお菓子で表現することで、阿闍梨への尊敬の念を示しています。

そして、「阿闍梨餅」という名称も、仏教における高僧を指す梵語(サンスクリット語)の「アーチャリー」に由来する「阿闍梨」から直接名付けられました。これは、お菓子を通じて、厳しい修行に耐える僧侶たちへの敬意と、その精神性を伝えたいという二代目当主の願いが込められているのでしょう。

- 考案者は満月の二代目当主、當主氏。

- 大正11年(1922年)に誕生した。

- 比叡山の修行僧「阿闍梨」の故事から着想を得た。

- 形は阿闍梨がかぶる「網代笠」をかたどっている。

伝統と革新が融合した秘伝の味

阿闍梨餅が今日まで多くの人々に愛されている理由は、その由来だけでなく、もちろん味にもあります。二代目当主は、味においても伝統を守りつつ、新しい試みを取り入れました。

中身の餡には、厳選された丹波大納言小豆を使用し、あっさりとした上品な甘さに仕上げています。一方で、それを包む皮は、もち米をベースに様々な素材を配合した秘伝のもので、餅ともカステラとも違う、しっとりともっちりとした独特の食感を生み出しました。この皮の食感が、阿闍梨餅の大きな魅力の一つとなっています。

このように考えると、阿闍梨餅は、二代目当主の敬虔な思いと、菓子職人としての革新的な発想が見事に融合した、唯一無二の銘菓であると言えるでしょう。(参照:阿闍梨餅本舗 京菓子司 満月 公式サイト)

丹波大納言小豆へのこだわり

阿闍梨餅の独特な美味しさを語る上で、決して欠かすことのできない存在が、その中心にたっぷりと詰められた自家製の粒餡です。この餡の主役こそが、厳選された「丹波大納言小豆」。なぜなら、阿闍梨餅のあの忘れがたい味わいは、この特別な小豆への深いこだわりから生まれているからに他なりません。

ここでは、阿闍梨餅の味の決め手となる、丹波大納言小豆の魅力と、製造元である満月のこだわりについて詳しく見ていきましょう。

小豆の王様「丹波大納言小豆」の驚くべき特徴

「丹波大納言小豆」は、数ある小豆の中でも最高級ブランドとして知られています。主な産地は京都府や兵庫県にまたがる丹波地方で、その品質の高さから「小豆の王様」とも呼ばれる逸品です。阿闍梨餅がこの小豆にこだわるのには、明確な理由が存在します。

まず挙げられるのは、一粒一粒の大きさと、その豊かな風味です。一般的な小豆と比較して大粒でありながら、煮ても皮が破れにくい「腹切れしにくい」という特性を持っています。このため、小豆本来の形を保ちつつ、ふっくらとした美しい粒餡に炊き上がるのです。

さらに、皮が薄くて口当たりが非常に良いことも大きな魅力でしょう。食べた時に皮が口の中に残る感覚が少なく、なめらかな舌触りを実現しています。これらの特徴が、阿闍梨餅の上品で洗練された味わいを生み出すための、重要な要素となっているのです。(参照:株式会社満月 公式サイト)

| 比較項目 | 丹波大納言小豆 | 一般的な小豆 |

|---|---|---|

| 大きさ | 大粒で存在感がある | 比較的小粒 |

| 風味・香り | 非常に豊かで深いコクがある | 素朴な風味 |

| 皮の特徴 | 薄く、口当たりがなめらか | やや厚みがある場合も |

| 煮た時の状態 | 煮崩れしにくく、粒がしっかり残る | 煮崩れしやすいことがある |

餡の味を最大限に引き出すための製法

最高級の素材を活かすためには、それにふさわしい製法が求められます。製造元である満月では、丹波大納言小豆のポテンシャルを最大限に引き出すため、餡づくりにも並々ならぬこだわりを持っています。

特筆すべきは、甘味料として氷砂糖を使用している点です。一般的な上白糖ではなく、氷砂糖を使うことで、雑味のない、キレの良いすっきりとした甘さの餡に仕上がります。この上品な甘みが、丹波大納言小豆本来の豊かな風味を邪魔することなく、むしろ引き立てる役割を果たしているのです。

このように、素材選びから製法に至るまで、一切の妥協を許さない姿勢が、多くの人々を魅了する阿闍梨餅の美味しさを支えています。ただ良い素材を使うだけでなく、その良さをどうすれば最大限に活かせるかを考え抜いた結果が、あの絶妙なバランスの粒餡に結実していると言えるでしょう。

丹波大納言小豆へのこだわりの要点

阿闍梨餅の美味しさの核は、以下の3つのこだわりによって支えられています。

- 最高級ブランド「丹波大納言小豆」を贅沢に使用していること。

- 大粒で風味が良く、皮が薄くて口当たりがなめらかという特性を活かしていること。

- 甘味料に氷砂糖を使い、小豆本来の風味を引き立てるキレの良い甘さを実現していること。

こだわりゆえの注意点

丹波大納言小豆は希少価値が高く、一般的な小豆に比べて高価な食材です。そのため、阿闍梨餅の価格には、こうした最高級の原材料へのこだわりが反映されていると考えられます。また、繊細な風味を保つため、保存方法や賞味期限には注意が必要です。

独特のしっとりもちもち食感の秘密

阿闍梨餅と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、あの独特のしっとりとした、そしてもちもちの食感ではないでしょうか。一度食べたら忘れられないこの食感には、実は素材選びから製法に至るまで、様々な秘密が隠されています。

まるで餅のような、それでいてカステラのような不思議な魅力を持つ皮は、どのようにして生まれるのでしょう。

ここでは、阿闍梨餅が多くの人々を魅了し続ける、食感の秘密について詳しく解説していきます。その背景には、長い歴史の中で培われてきた職人の知恵とこだわりがありました。

秘伝の生地が織りなす唯一無二の食感

阿闍梨餅の食感の核心は、なんといってもその生地にあります。この生地は、一般的な和菓子で使われる上新粉や小麦粉とは異なり、餅米の粉をベースに、氷砂糖や卵など様々な素材を秘伝の配合で混ぜ合わせて作られています。

餅米を使うことで、 أساس的なもちもち感が生まれます。しかし、阿闍梨餅の魅力はそれだけではありません。特筆すべきは「氷砂糖」の使用です。氷砂糖は、上白糖に比べて雑味がなく、すっきりとした上品な甘さを加える効果があります。それだけでなく、生地の保水性を高める働きもしてくれるのです。

このため、時間が経ってもしっとり感が失われにくい、独特の質感が生まれます。

さらに、生地には卵が加えられています。卵が入ることで、風味豊かなコクと、歯切れの良さがプラスされるのです。これらの厳選された素材が絶妙なバランスで合わさることで、他では味わえない「しっとりもちもち」でありながら、重すぎない軽やかな食感が完成します。

生地の主な材料とその役割

- 餅米の粉: もちもちとした食感の土台を作ります。

- 氷砂糖: 上品な甘さと、生地のしっとり感を保つ役割を果たします。

- 卵: 風味豊かなコクと、歯切れの良さを加えます。

これらの素材が合わさることで、阿闍梨餅ならではのハーモニーが生まれるのです。

「焼く」製法が生み出す香ばしさと食感のコントラスト

生地の素晴らしさに加えて、その製法も食感の秘密を語る上で欠かせません。阿闍梨餅は、多くのお饅頭のように「蒸す」のではなく、鉄板の上で両面を丁寧に「焼いて」作られています。この焼きの工程が、食感に素晴らしいコントラストを生み出しているのです。

熱い鉄板で焼くことにより、生地の表面はほんのりと香ばしく、中はもっちりとしたままの状態が保たれます。この外側の香ばしさと内側のもっちり感の対比が、食べる人を飽きさせない魅力の一つと言えるでしょう。

また、中央が盛り上がった独特の形状は、比叡山の阿闍梨がかぶる網代笠を模したものですが、この形にも意味があります。

この形状によって、火の通りが均一になり、生地と中の丹波大納言小豆の粒あんが絶妙に一体化します。餡の水分が生地に移り、生地はよりしっとりと、餡は風味を増すという相乗効果も生まれるのです。

さらに美味しく!食感を最大限に楽しむ方法

阿闍梨餅はそのまま食べてももちろん美味しいですが、少し工夫するだけで焼きたてのような味わいを楽しめます。

おすすめは、オーブントースターで1〜2分ほど軽く温める方法です。表面が少しカリッとして香ばしさが増し、中の生地はさらにもちもち感が際立ちます。まるで作りたてのような風味を、ぜひ一度試してみてください。

保存方法による食感の変化に注意

阿闍梨餅のしっとりもちもち食感を保つためには、保存方法が重要です。基本は直射日光や高温多湿を避けた常温保存が推奨されています。

もし冷蔵庫に入れてしまうと、生地が硬くなり、本来の食感が損なわれてしまうことがあります。もし硬くなってしまった場合は、前述の通りオーブントースターなどで温め直すと、美味しさが復活しますよ。

長年愛され続ける京都の代表銘菓へ

京都のお土産といえば、多くの人が思い浮かべるお菓子の一つに「阿闍梨餅(あじゃりもち)」があります。もちもちとした独特の皮と、上品な甘さの餡が絶妙なハーモニーを奏でるこのお菓子は、どのようにして京都を代表する銘菓としての地位を築き上げたのでしょうか。

その歴史は古く、江戸時代末期の安政三年(1856年)にまで遡ります。初代の満井源水(みついげんすい)が創業した「満月」がその始まりでした。しかし、現在私たちが知る阿闍梨餅の形が完成したのは、二代目当主である満井治郎兵衛の時代です。

彼は、比叡山で修行する僧侶たちの厳しい日常に思いを馳せ、そこから着想を得てこのお菓子を考案したと伝えられています。

厳しい修行に由来する菓銘

「阿闍梨」とは、仏教、特に天台宗や真言宗における高僧の位を指す言葉です。中でも比叡山延暦寺で行われる「千日回峰行」という厳しい修行を成し遂げた僧侶は、特に尊敬を込めて「阿闍梨」と呼ばれます。阿闍梨餅は、この阿闍梨がかぶる「網代笠(あじろがさ)」の形を模して作られているのです。

また、厳しい修行の合間に、餅を食べて飢えをしのいだという故事にもちなんでいます。このような背景から、単なるお菓子としてだけでなく、どこかありがたみを感じさせる、深い物語を持った銘菓となりました。この由緒ある背景が、人々の心を引きつけ、単なる美味しさ以上の価値を生み出しているのかもしれません。

阿闍梨餅の豆知識

阿闍梨餅の独特の食感は、餅粉をベースに様々な素材を配合した生地を、銅板の上で焼き上げることで生まれます。中央が盛り上がった特徴的な形は、網代笠を表現すると同時に、餡と皮の絶妙なバランスを保つための工夫でもあるのです。

品質へのこだわりがブランドを築く

阿闍梨餅が京都を代表する銘菓となった理由は、その歴史や由来だけではありません。むしろ、徹底した品質管理と、それを守るための販売戦略にこそ、成功の秘訣があったといえるでしょう。

製造元である満月は、何よりも「鮮度」を大切にしています。そのため、作り置きをせず、その日に作ったものを販売することを基本としています。このこだわりを守るため、販路を京都の本店や一部の百貨店などに限定してきました。

どこでも手軽に買えるわけではない希少性が、かえって「京都に行ったら絶対に買いたい」という特別感を生み出したのです。

代表銘菓となった3つの理由

- 深い歴史と由来: 比叡山の高僧「阿闍梨」にちなんだ由緒ある物語性。

- 唯一無二の食感: 丹波大納言小豆の粒あんと、もちもちとした皮の絶妙な調和。

- 徹底した品質管理: 鮮度を重視し、販売場所を限定することで保たれる高いブランド価値。

このように、阿闍梨餅は長い年月をかけて、その美味しさと物語、そしてブランド価値を育んできました。伝統を重んじながらも、最高の状態で顧客に届けたいという強い想いが、多くの人々の心を捉え、時代を超えて愛される京都の代表銘菓へと押し上げたのです。

まとめ:阿鍸梨餅の由来を知ると味わいが深まる

阿闍梨餅は、比叡山の高僧「阿闍梨」にちなんで名付けられた京都の銘菓です。もちもちの皮と丹波大納言の粒あんが特徴で、その独特な形は修行僧の網代笠を模しています。江戸時代創業の老舗「満月」が、伝統とこだわりを守り作り続けています。

- 阿闍梨餅という名は比叡山の高僧「阿闍梨」への敬意を込めて名付けられた

- 中央がぷっくりと盛り上がった独特の形状は修行僧の網代笠を模している

- 餅粉をベースに卵などを加えた秘伝の生地が独特のもちもち食感を生み出す

- 餡には最高級ブランドとして知られる丹波大納言小豆を贅沢に使用している

- 甘味料として氷砂糖を使用し小豆本来の風味を引き立てる上品な甘さを実現

- 江戸時代末期の安政三年に創業した京菓子司「満月」が製造と販売を行う

- 「一餡一菓相伝」という家訓を掲げ一つの菓子作りに情熱を注ぎ続けている

- 大正11年に満月の二代目当主が新しい時代の京菓子として考案し誕生した

- 比叡山の修行僧が餅で飢えをしのいだという故事に感銘を受け開発された

- 保存料を使わない半生菓子であるため賞味期限は製造日から5日間と短い

- 生地を蒸さずに鉄板で丁寧に焼き上げることで香ばしい風味を生み出している

- 丹波大納言小豆は大粒で風味が良く皮が薄いため口当たりが非常になめらか

- オーブントースターで軽く温めると皮が香ばしくなり焼きたての風味を楽しめる

- 冷蔵庫で長時間保存すると皮が硬くなるため常温での保管が推奨されている

- 鮮度を重視して販売場所を限定することで希少性と高いブランド価値を保つ