「米麹は体に悪いのではないか」と不安に感じていませんか?発酵食品として人気の米麹ですが、米麹の糖質やカロリーを心配する声、アレルギー体質の人は注意が必要かという疑問、米麹製品の添加物に対する懸念、発酵食品の摂取量と体調変化について、様々な情報が飛び交い混乱しているかもしれません。

しかし、米麹は体に悪いどころか、実は米麹が持つ豊富な栄養素や腸内環境を整える働き、美容と健康への期待など、私たちの体に良い効果をたくさんもたらしてくれます。毎日摂りたい米麹の適量や米麹製品を選ぶ際のポイントを知れば、より安心して取り入れられるでしょう。

誤解を解消し、米麹は体に悪いどころか健康の味方であることを知り、安心して毎日の食生活に取り入れるためのヒントを見つけていきましょう。

- 米麹の糖質への疑問を解消正しい知識が得られる

- 豊富なビタミンや酵素の働きで健康向上

- デメリット回避し賢く米麹を取り入れる方法

- 腸内環境改善から美肌まで全身の健康増進

目次

「米麹が体に悪い」と感じてしまう?誤解の可能性を徹底解説

- 米麹の糖質が気になる人へ

- カロリーを心配する声

- アレルギー体質の人は注意が必要?

- 米麹製品の添加物について

- 発酵食品の摂取量と体調変化

米麹の糖質が気になる人へ

健康志向が高まる近年、発酵食品として人気の米麹は、その栄養価の高さから注目を集めています。しかし、一方で「米麹は糖質が高い」という声も聞かれ、摂取をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、米麹に含まれる糖質の実態や、それ以上に期待できる健康効果、そして賢い摂取方法について詳しく解説してまいります。米麹の特性を正しく理解し、日々の食生活に上手に取り入れてみましょう。

米麹の糖質は本当に高いのか

米麹は、その名の通り米を原料として作られるため、炭水化物、特に糖質を多く含みます。これは、米のでんぷんが麹菌の酵素によってブドウ糖などに分解される過程で甘みが生じるためです。

例えば、米麹甘酒の製品によっては、100gあたり約20g以上の糖質を含むものもあり、清涼飲料水と比較しても同程度の糖質が含まれることがあります。このため、量によっては血糖値への影響を考える必要があるのです。

糖質摂取における注意点

- 一度に大量に摂取せず、適量を心がけてください。

- 他の食事からの糖質量も考慮し、全体のバランスを取ることが大切です。

- 持病をお持ちの方や、糖質制限を行っている方は、必ずかかりつけの医師や栄養士に相談してから摂取しましょう。

米麹の糖質以外の注目すべき栄養素

米麹に含まれる糖質が気になるかもしれませんが、実はそれ以上に多くの有益な栄養素が豊富に含まれています。これらは、私たちの体を健やかに保つ上で非常に重要な役割を担っているのです。

具体的な栄養素としては、エネルギー代謝を助けるビタミンB群、体内で作ることができない必須アミノ酸、そして腸内環境を整える食物繊維などが挙げられます。これらの複合的な働きが、米麹の健康効果の源泉と言えるでしょう。

また、米麹には多種多様な酵素が含まれていることも大きな特徴です。消化を助けるアミラーゼやプロテアーゼ、リパーゼなどが有名で、食べたものの消化吸収をサポートし、胃腸への負担を軽減する効果が期待できます。

米麹を賢く日々の食生活に取り入れる方法

米麹の糖質が気になる場合でも、工夫次第でその恩恵を十分に受けることが可能です。まず、摂取する「量」と「タイミング」を意識することが重要になります。

例えば、米麹甘酒を飲む際は、食後のデザートとしてではなく、食前に少量摂ることで、食事全体の血糖値上昇を緩やかにする効果が期待できるという見解もあります。ただし、これは個人差があるため、ご自身の体調に合わせて調整してください。

調味料としての活用

米麹は甘酒だけでなく、塩麹や醤油麹といった調味料としても大変優れています。これらの発酵調味料は、食材の旨味を引き出し、肉や魚を柔らかくする効果があるため、少量でも料理の風味を格段に向上させることができます。

加えて、砂糖の使用量を減らせるため、料理全体の糖質コントロールに役立てることも可能です。例えば、普段の料理で使う砂糖の一部を塩麹に置き換えてみてください。美味しくヘルシーな食卓が実現します。

食物繊維との組み合わせ

米麹を摂取する際には、食物繊維が豊富な野菜やきのこ類、海藻などと一緒に摂ることをお勧めします。食物繊維は糖の吸収を穏やかにする働きがあるため、血糖値の急激な上昇を抑える効果が期待できます。

また、米麹甘酒を飲む場合であれば、スムージーの材料として使用し、野菜やフルーツとブレンドするのも良いでしょう。このように、他の食材と組み合わせることで、栄養バランスを整えながら米麹を楽しむことが可能です。

米麹の上手な取り入れ方

- 甘酒は一度に大量に飲まず、コップ半分程度を目安にしましょう。

- 食事の始めに摂ることで、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できる場合があります。

- 塩麹や醤油麹など、調味料として活用し、砂糖の使用量を減らしましょう。

- 食物繊維が豊富な野菜や海藻類と一緒に摂ることを意識してください。

市販品を選ぶ際のポイントと手作りのメリット

市販の米麹製品を選ぶ際は、原材料表示をよく確認することが大切です。特に甘酒の場合、米麹のみで作られたものと、砂糖や添加物が加えられているものとがあります。

糖質を気にするのであれば、米麹と水だけで作られた無添加の甘酒を選ぶのが賢明です。また、ご自身で米麹から甘酒や調味料を手作りすることもできます。

手作りであれば、糖度の調整も自由自在で、自分好みの味に仕上げられます。また、市販品よりも酵素が生きたまま摂取できるという利点も期待できるでしょう。発酵食品を作る過程自体も、食への意識を高める良い機会となります。

米麹の摂取における注意点とデメリット

米麹は多くの健康効果が期待できる食品ですが、いくつか注意すべき点も存在します。まず、前述の通り、糖質を多く含むため、過剰な摂取は肥満や血糖値の上昇に繋がる可能性があります。

特に、糖尿病の方や血糖値が気になる方は、摂取量に十分注意し、医師や管理栄養士に相談することが不可欠です。健康な方であっても、バランスの取れた食生活の一部として取り入れることが大切になります。

また、米麹製品の中には、製造過程でアルコールが発生するものもあります。例えば、一部の甘酒は微量のアルコールを含むことがありますので、お子様やアルコールが苦手な方、運転前などは原材料表示をよく確認しましょう。

米麹摂取の潜在的なデメリット

- 過剰摂取による糖質過多のリスクがあります。特に甘酒は飲みやすく、知らないうちに多量摂取につながるケースも考えられます。

- 消化酵素が豊富である反面、敏感な体質の方は、一時的に胃腸の不調を感じる可能性もゼロではありません。少量から試すことが推奨されます。

- 市販品は添加物や砂糖が加えられている場合があるため、表示確認が必須です。

これらの注意点を理解した上で、米麹を日々の食生活に取り入れることが、その恩恵を最大限に享受するための鍵となります。何よりも、適量を守り、ご自身の体調と相談しながら摂取することが大切です。

まとめ:米麹の糖質を理解し、賢く活用しよう

米麹は米を原料とするため、確かに糖質を多く含みますが、それ以上にビタミン、必須アミノ酸、食物繊維、そして豊富な酵素といった多様な栄養素が含まれています。これらの成分が複合的に作用し、健康維持に貢献する可能性を秘めているのです。

糖質が気になる場合でも、摂取量や摂取タイミングを意識したり、調味料として活用したり、食物繊維が豊富な食品と組み合わせたりと、様々な工夫で上手に取り入れることができます。また、市販品選びの際は原材料表示をよく確認し、可能であれば手作りも検討してみるのも良いでしょう。

米麹のメリットとデメリットを正しく理解し、ご自身の体質やライフスタイルに合わせて無理なく取り入れることで、日々の食卓をより豊かで健康的なものに変えていけるはずです。バランスの取れた食生活の中で、米麹の力をぜひ体験してみてください。

カロリーを心配する声

米麹はその優れた健康効果から広く注目されていますが、一方で「カロリーが高いのではないか」といった懸念の声も聞かれることがあります。特に、米麹を原料とする甘酒は「飲む点滴」と称されるほど栄養価が高いものの、その甘さゆえに糖質やカロリーが気になる方もいらっしゃるでしょう。

米麹製品のカロリーは、製品の種類や製造方法によって多少異なります。例えば、一般的な米麹甘酒の場合、コップ一杯(約200ml)あたり150kcalから200kcal程度が目安です。

これは決して無視できない数値であり、他の清涼飲料水と比較しても同等かそれ以上のカロリーを持つことがあります。米麹甘酒の甘さは、米のでんぷんが麹菌の酵素によって分解されて生成されるブドウ糖によるものです。

甘酒の種類によるカロリーの違い

一口に甘酒と言っても、その原料によって大きく二つの種類に分けられます。一つは米麹だけで作られた「米麹甘酒」、もう一つは酒粕を原料とした「酒粕甘酒」です。

米麹甘酒は、米のでんぷんを麹の力で糖化させたものであり、砂糖を一切加えていなくても自然な甘みがあります。カロリーは前述の通り、一杯あたり150〜200kcal程度となります。

一方、酒粕甘酒は、酒粕を水で溶いて砂糖などで甘みを加えることが一般的です。そのため、加える砂糖の量によってカロリーが大きく変動する傾向にあります。

カロリーを抑えたい場合のポイント

- 砂糖不使用の米麹甘酒を選ぶ

- 飲む量を調整する

- 水や豆乳などで割って飲む

過剰摂取によるリスクと賢い取り入れ方

いくら体に良いと言われる米麹製品であっても、過剰に摂取することは避けるべきです。特に甘酒の場合、多くの糖質が含まれているため、飲みすぎると体重増加につながる可能性があります。

また、血糖値の急激な上昇を招くことも考えられます。血糖値の急上昇は、その後の急降下を引き起こし、空腹感を感じやすくなるなど、健康への影響も指摘されているのです。

血糖値の管理が必要な方や糖尿病予備軍の方は、医師や管理栄養士と相談の上で摂取量を決めることが推奨されています。(参照:e-ヘルスネット)

摂取量の目安とタイミング

一般的に、米麹甘酒の一日の摂取目安量は、コップ半分から一杯(100〜200ml)程度とされています。もちろん、個人の活動量や体質によって適切な量は異なりますので、ご自身の体に合わせることが大切です。

摂取するタイミングも工夫できます。例えば、朝食時に摂ることで一日の活動エネルギー源とすることができ、また、小腹が空いた際のおやつ代わりにすれば、余計な間食を控えることにもつながるでしょう。

食前に少量を飲むことで満腹感を得やすくなり、食事の食べ過ぎを防ぐ効果も期待できるとされています。ただし、これは個人差があるため、ご自身に合う方法を見つけることが重要です。

カロリーを抑えるための工夫

米麹の栄養を享受しつつカロリーを抑えたい場合は、いくつかの工夫が可能です。水やお湯、無調整豆乳などで薄めて飲むことで、一杯あたりのカロリーを減らせます。

また、ヨーグルトやスムージーに少量混ぜて使うことで、甘味料としての役割を持たせつつ、全体の摂取量を抑えることも可能です。様々なレシピを試しながら、美味しく健康的に取り入れる方法を探してみてください。

| 工夫点 | 詳細 |

|---|---|

| 薄めて飲む | 水や無調整豆乳で2~3倍に希釈する |

| 摂取量を減らす | 一日100ml程度を目安にする |

| 無糖タイプを選ぶ | 甘味料無添加の米麹甘酒を選ぶ |

| 飲むタイミング | 朝食時や運動前などエネルギーが必要な時に |

注意点

米麹甘酒は、ノンアルコールで子供から大人まで楽しめますが、その自然な甘さゆえに、ついつい飲みすぎてしまうことがあります。糖質の摂りすぎは、健康維持の妨げになる可能性もあるため、適量を守りましょう。

アレルギー体質の人は注意が必要?

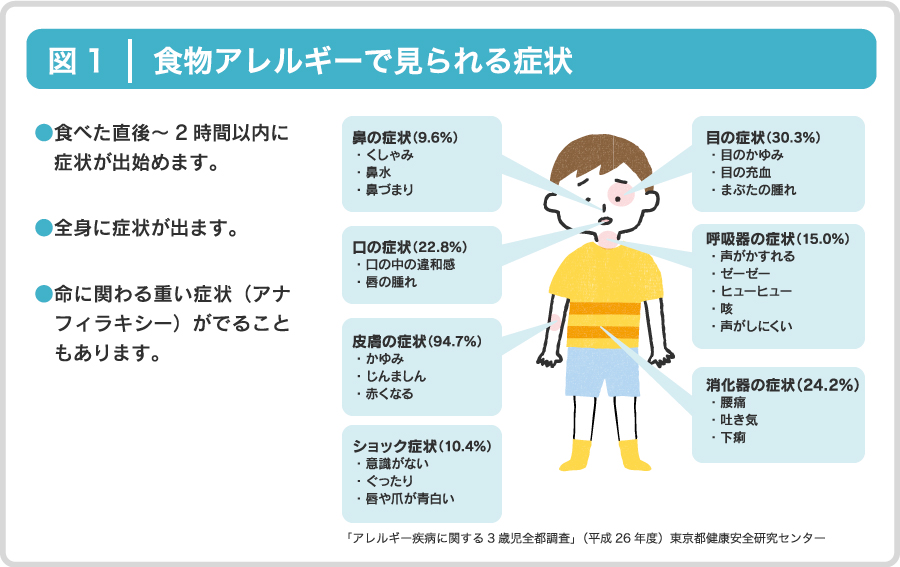

米麹は健康に良いとされる食品ですが、アレルギー体質の方が摂取する際には注意が必要です。一般的な食品と同様に、体質によってはアレルギー反応を引き起こす可能性がありますので、事前に確認することが大切でしょう。

特に、アレルギーをお持ちの方は、米麹製品の原料や製造過程で使われる成分に反応しないかをよく確認する必要があります。安心安全に摂取するためにも、正しい知識を持つことが求められます。

米麹がアレルギーの原因となる可能性について

米麹がアレルギーの原因となるケースは比較的稀ですが、可能性はゼロではありません。主に考えられるのは、米麹の主原料である米に対するアレルギーと、非常に稀ですが麹菌に対するアレルギー反応です。

多くの場合、アレルギー反応は特定のタンパク質が原因で起こります。米麹の製造過程でタンパク質が分解されることもありますが、完全に分解されるわけではありません。そのため、アレルゲンが残ることもあるのです。

米アレルギーを持つ方の場合

前述の通り、米麹の原料は米です。そのため、すでに米に対してアレルギーを持っている方は、米麹を摂取することでアレルギー症状が現れる可能性が高いでしょう。米アレルギーの症状は、蕁麻疹や湿疹、消化器症状など多岐にわたります。

米アレルギーをお持ちの場合は、米麹を含む甘酒や味噌、漬物などの製品を避けるように心がけてください。成分表示をしっかりと確認し、ご自身の体質に合った選択をすることが大切になります。

麹菌に対するアレルギーについて

非常に稀なケースではありますが、麹菌自体にアレルギー反応を示す方もいるとされています。麹菌はカビの一種であり、カビに対するアレルギーを持っている場合、麹菌にも反応してしまう可能性があります。これは、いわゆる「真菌アレルギー」の一種です。

症状としては、鼻炎や結膜炎、喘息といったアレルギー症状が考えられますが、詳細な症例は少ないため、専門医への相談が最も重要となります。もし気になる症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

米麹製品を摂取する際の注意点

アレルギー体質の方が米麹製品を摂取する際は、いくつかの注意点があります。まず、製品の原材料表示を細かく確認することが基本です。米以外にも、製品によっては大豆や小麦など、他のアレルゲンとなる成分が含まれている場合があります。

特に甘酒や味噌など、複数の材料から作られる加工品には注意が必要でしょう。初めて食べる製品の場合や、体質に不安がある場合は、ごく少量から試して体調の変化を注意深く観察することも推奨されます。

アレルギー反応が疑われる場合の対応

- 摂取後、体調に異変を感じたら直ちに摂取を中止する。

- 皮膚の痒みや発疹、呼吸困難、消化器症状などが見られた場合は、速やかに医療機関を受診する。

- 過去に特定の食品でアレルギー反応を起こした経験がある場合は、医師に相談してから摂取を検討する。

もし、米麹を摂取した後に何らかのアレルギー症状が出た場合は、すぐに使用を中止し、医療機関を受診してください。自己判断で対処せず、医師の指示に従うことが何よりも大切です。アレルギー反応は人によって程度が異なりますから、軽視せず対応しましょう。

アレルギー体質ではない人も気を付けるべき点

アレルギー体質ではない場合でも、米麹の過剰摂取には注意が必要です。米麹自体は体に良いとされていますが、糖質を多く含む甘酒などは、一度に大量に摂取すると血糖値の急激な上昇を招く可能性があります。

これは糖尿病の方だけでなく、健康な方にとっても注意すべき点です。バランスの取れた食生活の中で、適量を心がけることが大切になります。また、麹菌の活動によりガスが発生し、お腹の張りを感じる方もいるかもしれません。

米麹に含まれる栄養成分と期待される効果

米麹には、消化酵素やビタミンB群、必須アミノ酸などが豊富に含まれており、腸内環境の改善や疲労回復、美肌効果などが期待されています。これらは、日々の健康維持に役立つ素晴らしい成分です。しかし、どんなに良いものでも適量が重要だと言えるでしょう。(参照:マルコメ株式会社公式サイト)

米麹は、日本の食文化に深く根ざした素晴らしい発酵食品です。しかし、アレルギーをお持ちの方や、健康上の懸念がある方は、摂取前に十分な情報収集と専門家への相談を怠らないようにしましょう。安全に米麹の恩恵を受けられるよう、賢く利用することが望ましいです。

体質や健康状態は人それぞれ異なりますので、ご自身の体に耳を傾けながら、適切に米麹製品を取り入れてくださいね。

米麹製品の添加物について

近年、健康志向の高まりとともに米麹の人気は非常に高まっています。しかしながら、スーパーマーケットなどで手軽に購入できる市販の米麹製品の中には、製造工程や保存性を高めるために様々な添加物が使用されているケースがあることをご存知でしょうか。

無添加の米麹を求める声も多く聞かれますが、添加物にはそれぞれ使用される意図や目的があります。これらを正しく理解することは、ご自身の食生活を見直す上で非常に大切なポイントとなります。

市販の米麹製品に添加物が使われる理由

多くの米麹製品に添加物が使われるのは、主に品質の安定と流通の利便性を確保するためです。米麹は生きた酵素を含んでいるため、時間とともに品質が変化しやすい性質を持っています。

特に、常温での長期保存や広範囲への流通を考慮すると、品質を一定に保つための工夫が求められます。ここで添加物が重要な役割を果たすことになるのです。

米麹製品でよく見かける添加物の種類

米麹製品に使用される添加物は多岐にわたりますが、代表的なものとしてアルコールや酸味料、保存料などが挙げられます。それぞれの添加物には、製品の特定の機能を強化する目的があります。

例えば、アルコールは主に雑菌の繁殖を抑え、発酵を穏やかにすることで品質を長持ちさせる目的で使われます。これにより、製品がより安全に、そして長く消費者の手元に届くようになります。

アルコール

アルコールは、米麹の酵素活性を緩やかにし、腐敗の原因となる微生物の増殖を防ぐために広く用いられています。これにより、特に常温で販売される製品の賞味期限を延ばすことが可能になるのです。

ただし、アルコールに敏感な方や小さなお子様が摂取する際は、製品の表示を確認し、摂取量に注意を払うことが推奨されます。多くの製品では加熱調理でアルコール分が飛ぶとされています。(参照:e-ヘルスネット(厚生労働省))

酸味料

酸味料は、製品の味を調整したり、pHを適切に保つことで品質の安定を図ったりする目的で使われます。例えば、製品にさっぱりとした風味を加えたい場合や、特定の微生物の増殖を抑制したい場合に利用されることがあります。

一般的に、酸味料は食品衛生法で安全性が認められたものが使用されていますが、過剰な摂取は胃に負担をかける可能性も指摘されていますので、摂取量には注意が必要でしょう。

保存料

ソルビン酸Kなどの保存料は、食品の微生物による変敗を防ぎ、保存性を高めるために添加されます。これにより、製品の廃棄ロスを減らし、安定供給に貢献しているのです。

保存料に関しても、食品衛生法に基づいた使用基準が設けられており、その範囲内で使用される限りは安全とされています。しかし、消費者の中には可能な限り摂取を避けたいと考える方もいらっしゃいます。

添加物がもたらすメリットと懸念点

- 製品の品質維持や安全性の確保に貢献し、長期保存や広範囲への流通を可能にします。

- デメリットとして、本来の米麹の風味や特性が損なわれる可能性があり、添加物の種類によっては体への影響を懸念する声もあります。

- 無添加製品に比べて価格が抑えられていることが多く、手軽に購入できる利点もあります。

無添加の米麹製品を見分ける方法

添加物の摂取を避けたいと考える方にとって、製品を選ぶ際に最も重要なのは、商品の「原材料名」表示をしっかりと確認することです。無添加の米麹製品は、一般的に原材料が非常にシンプルで、「米」「米麹」といった表示のみであることが多いでしょう。

一方、アルコールや酸味料、保存料などの名称が記載されている場合は、それらの添加物が使用されていることになります。商品のパッケージに「無添加」と明記されている製品を選ぶのも一つの手です。

また、無添加の米麹は保存期間が短い傾向にあるため、冷蔵保存や冷凍保存が必要となることが多いです。購入後は速やかに使い切る、あるいは適切な方法で保存するように心がけてください。

安心して米麹製品を選ぶためのポイント

米麹製品を選ぶ際には、ご自身のライフスタイルや食に対する考え方に合わせて選ぶことが大切です。添加物の有無だけでなく、産地や製法、使用する用途なども考慮に入れると良いでしょう。

例えば、手作り味噌や甘酒の材料として頻繁に使う場合は、量が多くてコスパの良い無添加の生麹を選ぶのも良い選択です。一方で、たまに料理に少しだけ使いたい、あるいは保存性を重視したい場合は、添加物入りの製品も選択肢になります。

最終的には、ご自身が納得して利用できる製品を選ぶことが最も重要です。情報収集をしっかり行い、賢く米麹製品を活用していきましょう。

発酵食品の摂取量と体調変化

私たちの食卓に欠かせない発酵食品は、腸内環境を整えたり、栄養吸収を助けたりと様々な健康効果が期待されています。しかし、いくら体に良いからといっても、その摂取量には注意が必要です。特に米麹など特定の成分を含む発酵食品は、体質によっては想定外の反応を引き起こす可能性があります。

発酵食品には、乳酸菌や酵母などの微生物が豊富に含まれています。これらは腸内で良い働きをする一方で、過剰に摂取すると腸内環境の急激な変化を招き、人によっては体調に異変を感じることがあります。また、発酵過程で生成される特定の成分が、アレルギーのような症状を引き起こすケースも報告されているのです。

過剰摂取による具体的な体調の変化

実際に、米麹を含む発酵食品を多量に摂取しすぎると、いくつかの身体的な反応が現れることがあります。最も一般的なのは、消化器系の不調で、お腹の張りやガスが増えること、便秘や下痢といった症状が挙げられます。これは、腸内細菌のバランスが一時的に崩れることが主な原因です。

また、ヒスタミンを多く含む発酵食品の場合、アレルギーに似た反応を引き起こす可能性もあります。頭痛やじんましん、鼻水といった症状が現れることがあり、敏感な方は特に注意が必要です。このような体調変化は、適切な摂取量を守ることで多くの場合避けられます。

体調の変化を感じたら

- 一度摂取を中断し、症状が落ち着くか確認してください。

- 少量から再開し、ご自身の適量を見極めるよう努めましょう。

- 症状が続く場合は、専門医に相談することをお勧めいたします。

このように、発酵食品は健康に寄与する素晴らしい食品ですが、その摂取量には個人差があり、過剰な摂取は予期せぬ体調不良を引き起こす可能性があります。特に米麹のように栄養価が高いものも、適切な量を意識することが重要になります。私たちの体はデリケートですので、少しずつ取り入れて様子を見るのが賢明です。

だからこそ、ご自身の体の声に耳を傾け、無理なく続けられる量を見つけることが、発酵食品を健康的な食生活に取り入れる上で最も大切なことでしょう。他の食品との兼ね合いも考慮し、バランスの取れた食事を心がけることで、発酵食品の恩恵を最大限に享受できます。

実は「米麹は体に悪い」どころか良い効果がたくさん!正しい選び方と摂り方

- 米麹が持つ豊富な栄養素

- 腸内環境を整える働き

- 美容と健康への期待

- 毎日摂りたい米麹の適量

- 米麹製品を選ぶ際のポイント

米麹が持つ豊富な栄養素

米麹は、日本の食文化に古くから深く根ざしている発酵食品の一つです。多くの方が甘酒や味噌、醤油といった食品を通じて口にする機会があるでしょう。しかし、その栄養価の高さについては、まだ十分に知られていないかもしれません。

米麹は、単なる発酵の材料にとどまらず、私たちの健康を支える上で非常に重要な役割を果たす、豊富な栄養素の宝庫と言える存在です。発酵の過程で、原料である米にはなかった新たな成分が生成されたり、元々含まれていた栄養素がより吸収されやすい形に変化したりします。

麹菌が作り出す多様な栄養素

米麹の栄養価が高い主な理由は、麹菌の活動にあります。麹菌は、米のデンプンやタンパク質を分解する過程で、多くの有用な物質を作り出すことが知られています。これにより、米麹は非常にユニークな栄養プロファイルを持つ食品となるのです。

例えば、私たちが普段の食事で不足しがちなビタミン類や、体内で合成できない必須アミノ酸なども、米麹には豊富に含まれていると考えられています。これらの成分は、日々の体調を整え、健康維持に欠かせないものばかりです。

消化を助ける酵素の力

米麹が持つ最も特徴的な栄養素の一つが、その豊富な酵素です。アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼなど、数百種類もの酵素が含まれているとされています。これらの酵素は、食べ物の消化吸収をサポートする重要な役割を担っています。

摂取した食べ物を細かく分解することで、体への負担を減らし、必要な栄養素が効率良く吸収されるのを助けます。特に、アミラーゼはデンプンを糖に、プロテアーゼはタンパク質をアミノ酸に、リパーゼは脂肪を脂肪酸に分解します。

米麹に含まれる主な酵素とその働き

- アミラーゼ:デンプンを分解し、糖を生成します。

- プロテアーゼ:タンパク質を分解し、アミノ酸を生成します。

- リパーゼ:脂肪を分解し、脂肪酸やグリセリンを生成します。

- カタラーゼ:有害な活性酸素を分解します。

代謝をサポートするビタミンB群

米麹には、エネルギー代謝に不可欠なビタミンB群がバランス良く含まれています。具体的には、ビタミンB1、B2、B6、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸などがあります。これらのビタミンは、体内で糖質、脂質、タンパク質がエネルギーに変わる過程を助けます。

日々の活動に必要なエネルギーを生み出すだけでなく、疲労回復や皮膚・粘膜の健康維持にも寄与すると考えられています。現代人が不足しがちなビタミンB群を手軽に補給できる点は、米麹の大きな魅力と言えるでしょう。

体の構成要素となる必須アミノ酸

私たちの体を作る上で欠かせないタンパク質は、アミノ酸が結合してできています。このアミノ酸の中でも、体内で合成できない9種類の「必須アミノ酸」は、食事から摂取する必要があります。米麹には、これらの必須アミノ酸すべてが含まれているとされています。

筋肉や内臓、血液、髪の毛などの組織の材料となるだけでなく、ホルモンや酵素の生成、免疫機能の維持にも重要な役割を果たします。特に、発酵によって米のタンパク質が分解されることで、アミノ酸として吸収されやすい形になっている点も注目されます。

| 主な栄養素 | 米麹に含まれる成分 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 酵素 | アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼなど | 消化促進、栄養吸収のサポート |

| ビタミンB群 | B1、B2、B6、ナイアシン、葉酸など | エネルギー代謝促進、疲労回復 |

| 必須アミノ酸 | ロイシン、イソロイシン、バリンなど9種類 | 筋肉・体組織の生成、免疫力維持 |

| 食物繊維・オリゴ糖 | 水溶性食物繊維、イソマルトオリゴ糖など | 腸内環境の改善、便通促進 |

| ミネラル | カリウム、マグネシウムなど | 身体機能の調整、骨の健康維持 |

腸内環境を整える食物繊維とオリゴ糖

米麹には、腸内環境を良好に保つ上で役立つ食物繊維やオリゴ糖も含まれています。食物繊維は、腸の動きを活発にし、不要な物質の排出を促す働きがあります。これにより、便通の改善に繋がり、すっきりとした毎日をサポートします。

また、オリゴ糖は善玉菌のエサとなり、腸内の善玉菌を増やす効果が期待できます。善玉菌が増えることで、腸内フローラのバランスが整い、免疫力の向上やアレルギー症状の緩和など、全身の健康に良い影響を与えるとされています。これだけの栄養素をバランスよく摂取できるのは、米麹の大きな利点です。

このように、米麹は非常に栄養価が高く、私たちの健康維持に役立つ多くの成分を含んでいます。日常の食事に上手に取り入れることで、体の内側から健康をサポートできるでしょう。特に、手軽に摂取できる甘酒などは、米麹の栄養を手軽に摂るためにおすすめの選択肢です。

ただし、米麹の甘酒には糖質が含まれているため、摂取量には注意が必要です。血糖値が気になる方は、無糖の米麹甘酒を選ぶか、飲む量に気を配ることが大切です。(参照:マルコメ公式サイト)

腸内環境を整える働き

日本の伝統的な発酵食品である米麹は、その栄養価の高さから多くの人々に注目されています。特に、腸内環境を整える働きは、健康維持の観点から非常に魅力的です。毎日少しずつ取り入れることで、体の中から健康をサポートする効果が期待できます。

米麹は、私たちの消化吸収を助け、腸内環境をより良い状態に導くための多様な成分を含んでいます。これは、単に食品を美味しくするだけでなく、全身の調子を整えるための重要な要素なのです。それでは、具体的にどのようなメカニズムで腸に作用するのか見ていきましょう。

米麹が腸内環境に良いとされる理由

米麹には、アミラーゼやプロテアーゼ、リパーゼといった消化酵素が豊富に含まれております。これらの酵素は、食べたものの炭水化物やタンパク質、脂質を分解し、消化吸収の促進に貢献します。これにより、胃腸への負担が軽減され、栄養素が効率良く体内に取り込まれるようになります。

また、米麹の発酵過程で生成される乳酸菌や酵母などの微生物も、腸内環境にとって非常に重要です。これらが腸内で善玉菌として働き、腸内フローラのバランスを良好に保ちます。善玉菌が増えることで、悪玉菌の増殖が抑えられ、腸の動きが活発になることが期待できます。

さらに、米麹の一部にはレジスタントプロテインのような難消化性タンパク質や食物繊維も含まれており、これらは腸内で善玉菌のエサとなります。これにより、腸内環境がさらに改善され、スムーズな便通を促す効果も期待できるでしょう。

腸内環境改善がもたらす体の変化

腸内環境が整うことで、便秘や下痢といった消化器系のトラブルが改善されるだけでなく、体全体に良い影響がもたらされます。例えば、腸は体の免疫細胞の多くが集まる場所であるため、腸内環境の改善は免疫力の向上に直結すると言われています。

他にも、腸内環境が整うことで、肌の調子が良くなるなどの美容効果を実感する方も少なくありません。これは、老廃物の排出がスムーズになり、栄養素がしっかりと体に行き渡るためと考えられます。ストレス軽減や精神的な安定にも寄与するといった研究も進められているようです。

米麹を摂取する際の注意点とデメリット

米麹の摂取で気を付けたいこと

- 糖質によるカロリーオーバー

- アレルギー反応の可能性

- 体質に合わない場合の消化器症状

米麹は、確かに健康に良い影響をもたらしますが、いくつかの注意点もあります。まず、米麹は米を原料としているため、糖質を多く含んでいます。そのため、過剰に摂取すると、カロリーオーバーにつながり、結果として体重増加のリスクを高める可能性があります。

特に、米麹で作られた甘酒は、砂糖不使用であっても糖質が高い傾向にあります。日本酒造組合中央会の情報によると、一般的な甘酒(米麹のみ)のカロリーは100gあたり約80kcal程度とされています。(参照:日本酒造組合中央会)

また、ごくまれにですが、米麹の原料である米や麹菌に対してアレルギー反応を示す方もいらっしゃいます。初めて米麹製品を試す際は、少量から始めて体の様子を見ることをお勧めします。もし体に合わないと感じた場合は、無理に摂取を続けないようにしましょう。

一部の方では、米麹を一度に大量に摂取することで、お腹が緩くなったり、ガスが溜まったりといった消化器症状が出ることがあります。これは、腸内環境が急激に変化することによるものかもしれません。ご自身の体質に合わせて、無理のない範囲で摂取量を調整してください。

適切な摂取量とバランスの重要性

米麹の健康効果を享受しつつ、デメリットを避けるためには、適切な摂取量を守ることが大切です。例えば、米麹甘酒の場合、厚生労働省の「食事バランスガイド」などを参考にすると、間食の適量範囲内で楽しむのが良いとされています。

具体的な摂取量としては、一般的に1日あたりコップ1杯(約200ml)程度が目安とされていますが、これはあくまで参考です。個人の活動量や他の食事内容、体質によって最適な量は異なりますので、ご自身の健康状態に合わせて調整してください。

他の食品とのバランスも考慮し、特定の栄養素に偏らないように意識することが重要です。多様な食品から栄養を摂り、規則正しい生活を送ることで、米麹の力を最大限に活かすことができるでしょう。

美容と健康への期待

米麹は「体に悪い」という誤解をされることがありますが、適切に摂取することで美容と健康に多くの良い影響が期待できる食品です。特に、その豊富な栄養素や発酵の力が、私たちの体本来の力を高めてくれると考えられています。

毎日の食生活に米麹を取り入れることで、内側から輝く美しさと、すこやかな体づくりを目指すことができるでしょう。多くの研究でも、その有益性が示されています。

米麹がもたらす美容効果への期待

米麹には、美肌に欠かせない様々な成分が豊富に含まれています。例えば、お肌の代謝を助けるビタミンB群や、シミの原因となるメラニンの生成を抑えるコウジ酸などが挙げられます。

これらの成分は、肌のターンオーバーを促進し、くすみや乾燥、肌荒れの改善に役立つと言われています。そのため、透明感のある、みずみずしい肌を育む効果が期待できるでしょう。

酵素の力で美肌をサポート

米麹に多く含まれる酵素は、消化を助けるだけでなく、肌の古くなった角質を取り除く手助けもします。これにより、肌の表面がなめらかになり、美容液などの浸透も良くなります。

さらに、酵素の働きによって肌の細胞が活性化されることで、肌のハリや弾力も維持しやすくなります。年齢を重ねるにつれて気になるエイジングケアにもつながるのです。

健康効果への多角的なアプローチ

米麹は、腸内環境を整える「腸活」の強い味方としても知られています。発酵の過程で生まれる乳酸菌や、それらの菌のエサとなるオリゴ糖が含まれているためです。

腸内環境が良好になると、便秘の解消だけでなく、免疫力の向上にもつながると言われています。風邪を引きにくい体質を目指せる点も、米麹の大きな魅力の一つです。

疲労回復とストレス軽減への寄与

米麹に含まれるアミノ酸やビタミン類は、日々の疲労回復にも効果を発揮します。特に、必須アミノ酸は体内で合成できないため、食品から摂取することが非常に重要です。

これらの栄養素が体に行き渡ることで、エネルギーの生成がスムーズになり、心身の活力を高める効果が期待されます。ストレスを感じやすい現代社会において、頼れる存在となるでしょう。

米麹摂取の注意点

- 過剰摂取は糖質の摂りすぎにつながる可能性があります。

- 持病をお持ちの方や服薬中の方は、事前に医師に相談することをお勧めします。

- 加熱しすぎると酵素の働きが失われるため、摂取方法も工夫しましょう。

このように、米麹は私たちの美容と健康を多角的にサポートする、非常に魅力的な食材です。適切な知識を持って生活に取り入れることで、体の内側から輝く毎日を手に入れることができるはずです。日々の食卓に、ぜひ米麹を取り入れてみてはいかがでしょうか。

毎日摂りたい米麹の適量

米麹は、日本の伝統的な食品を支える大切な食材であり、健康や美容に良い影響をもたらすと広く知られています。豊富な酵素や栄養素を含んでいますが、その恩恵を最大限に享受するには、適切な量を毎日摂取し続けることが非常に重要です。

やみくもに摂取量を増やすのではなく、自身の体質や食生活に合わせて適量を見極め、バランスの取れた食生活の一部として取り入れる意識が求められるでしょう。

米麹製品ごとの目安量について

米麹の適量は、製品の種類によって異なります。例えば、甘酒として摂取する場合と、味噌や塩麹として調味料に使う場合では、注意すべき点が変わってきます。一般的には、甘酒であれば一日コップ一杯程度が目安とされています。

味噌や塩麹は、料理の中で風味付けや発酵促進の役割を果たすため、大量に摂ることはあまりありません。しかし、これらも塩分や糖分を含むため、総摂取量に気を配る必要があります。

| 製品の種類 | 一日の摂取目安量 | 注意点 |

|---|---|---|

| 米麹甘酒(希釈なし) | 150〜200ml | 糖質の過剰摂取に注意が必要です。 |

| 塩麹 | 大さじ1〜2杯 | 塩分を多く含むため、他の調味料とのバランスが大切です。 |

| 醤油麹 | 大さじ1〜2杯 | 塩分と醤油由来の風味があります。 |

| 味噌(米麹使用) | 20g〜30g(一般的な味噌汁1杯分) | 塩分と大豆アレルギーの可能性も考慮してください。 |

過剰摂取がもたらす可能性のある影響

いくら体に良いと言われる米麹であっても、過剰に摂取すると、かえって体に負担をかける可能性もあります。特に、甘酒のように糖質が多い製品を飲みすぎると、カロリーオーバーや血糖値の急上昇を招くことが考えられます。

また、塩麹や味噌などの調味料は塩分を多く含むため、摂取しすぎると高血圧のリスクを高めることにもつながりかねません。これらを踏まえて、バランスの取れた食事が重要となります。

健康効果を実感するためのポイント

米麹が持つ豊富な酵素は、加熱することで失活してしまう性質があります。そのため、甘酒であれば温めすぎないように注意したり、塩麹は最後に和えるなど、調理法を工夫することで、より多くの酵素を体に取り入れられるでしょう。

また、継続して摂取することが大切です。一日や二日で劇的な変化が現れるわけではありません。毎日少しずつでも良いので、食生活に無理なく組み込み、長期的に続ける意識を持つことが、健康維持には不可欠となります。

米麹を効果的に摂るコツ

- 加熱しすぎない調理法を選ぶ

- 毎日少しずつ継続して摂取する

- 無添加・無加糖の製品を選ぶ

- 他の食材とバランス良く組み合わせる

これらの点を踏まえ、米麹を上手に食生活に取り入れて、健康的な毎日を送ることを目指しましょう。体調の変化に注意を払いながら、自分に合った摂取量や方法を見つけていくことが重要です。

米麹製品を選ぶ際のポイント

米麹は、日本の食文化に深く根ざした発酵食品であり、その健康効果が注目されています。しかし、多種多様な米麹製品があるため、どれを選べば良いか迷う方もいらっしゃるでしょう。

ご自身の食生活や目的に合った製品を選ぶためには、いくつかの大切なポイントを押さえておくことが重要です。品質を見極める目を養い、安心して米麹を取り入れましょう。

原材料の質と産地を確認する

米麹製品を選ぶ上でまず確認したいのは、使用されている原材料、特に「米」の質です。国産米を使用しているか、また可能な限り有機栽培された米を使用しているかを確認すると良いでしょう。

質の良い米を原料とすることで、米麹本来の風味や栄養素が最大限に引き出されると考えられています。産地が明確であることも、信頼できる製品を選ぶ上での大切な基準の一つです。

製造方法と添加物の有無

米麹は、その製造方法によって品質が大きく変わります。伝統的な製法で作られているか、またどのような環境で発酵されているかなども確認のポイントです。

特に、無添加であるかどうかは非常に重要です。保存料や着色料、甘味料などの添加物が使用されていない製品を選ぶことで、米麹本来の良さを純粋に摂取できます。

注意点:表示をよく確認しましょう

- 「無添加」と表示されていても、特定の種類(例:保存料無添加)のみを指す場合があります。

- 原材料表示を隅々まで確認し、不明な点があればメーカーに問い合わせるのが安心です。

成分表示と栄養価

製品のパッケージには、必ず成分表示が記載されています。糖質や塩分、タンパク質などの栄養成分がどの程度含まれているかを確認するようにしましょう。

特に、甘酒などの加工品では糖度が高すぎるものもありますので、ご自身の健康状態や摂取制限に応じて選ぶことが肝要です。目的とする栄養素が豊富に含まれているかを見るのも良いでしょう。

製品形態ごとの選び方

米麹には、生麹、乾燥麹、甘酒、味噌、醤油麹など、様々な形態があります。ご自身がどのように米麹を使いたいのかによって、選ぶべき製品は異なります。

例えば、手作りの甘酒や味噌に挑戦したい場合は生麹や乾燥麹が適していますし、手軽に摂取したい場合は市販の甘酒が良い選択肢となるでしょう。

用途別おすすめ米麹製品

- 手作り発酵食品に:生麹、乾燥麹(水分量が異なり、使い勝手が変わります)

- 日常的な飲料に:ストレートタイプや濃縮タイプの甘酒

- 調味料として:塩麹、醤油麹(市販品や手作り品)

保存方法と賞味期限に注意する

米麹製品は、種類によって適切な保存方法が異なります。生麹は冷蔵または冷凍保存が必要な場合が多く、乾燥麹は常温保存が可能なことが多いです。

購入時には必ずパッケージに記載されている保存方法と賞味期限を確認し、適切に管理することが品質を保つ上で不可欠です。開封後は特に、早めに使い切るようにしましょう。

信頼できるメーカーを選ぶ重要性

米麹製品を選ぶ上で、メーカーの信頼性も非常に大切な要素です。長年の経験を持つ老舗や、製造過程を公開しているメーカーは、安心して購入できることが多いでしょう。

ホームページなどで、原材料へのこだわりや製造哲学、品質管理体制について情報を開示しているかを確認することも、選択の一助となります。これらの情報から、製品への誠実な姿勢を読み取ることができます。

価格と品質のバランスを考慮する

米麹製品の価格は、原材料の質や製造方法、ブランドによって大きく異なります。高価なものが必ずしも最良とは限りませんし、安価なものが粗悪品であるとも限りません。

ご自身の予算と、求める品質のバランスを考慮して選ぶことが大切です。まずは少量から試してみて、味や使い勝手を確認してから、継続的に購入するかどうかを決めるのも賢明な方法です。

補足:食品表示の基礎知識

食品表示法に基づき、食品には様々な情報表示が義務付けられています。原材料名、添加物、賞味期限、保存方法などが正確に記載されているかを確認しましょう。

これらを正しく理解することは、安全な食品を選ぶ上で非常に役立ちます。(参照:消費者庁 食品表示について)

これらのポイントを踏まえることで、ご自身にとって最適な米麹製品を見つけることができるでしょう。日々の食生活に米麹を上手に取り入れ、豊かな食体験を楽しんでください。

まとめ:米麹は体に悪いどころか健康の味方!安心して取り入れよう

米麹は糖質に配慮しつつも、豊富な栄養素と酵素で健康をサポート。適量と工夫で安心して日々の食生活へ取り入れられます。

- 米麹は米が原料のため糖質を多く含み製品によっては血糖値への影響も考慮が必要

- 米麹にはエネルギー代謝を助けるビタミンB群や必須アミノ酸食物繊維が豊富に含まれる

- 消化を助けるアミラーゼプロテアーゼリパーゼなど多種多様な酵素が米麹の大きな特徴

- 腸内環境を整える食物繊維やオリゴ糖が含まれ善玉菌のエサとなり便通改善を促す

- 甘酒は食前に少量摂ることで食事全体の血糖値上昇を緩やかにする効果が期待できる

- 塩麹や醤油麹などの調味料は食材の旨味を引き出し料理全体の糖質コントロールに役立つ

- 食物繊維が豊富な野菜やきのこ類海藻などと一緒に摂ると糖の吸収が穏やかになる

- 市販品を選ぶ際は米麹と水だけで作られた無添加の甘酒が賢明で原材料表示を確認する

- 手作りは材料や発酵具合を調整でき酵素が生きたまま摂取できる利点も期待できる

- 過剰摂取は肥満や血糖値の上昇につながるため糖尿病の方や血糖値が気になる方は注意

- 米麹製品に微量のアルコールが含まれる場合がありお子様や運転前は表示を確認する

- ごく稀に米や麹菌に対するアレルギー反応の可能性があり少量から試すことが推奨される

- 米麹甘酒はコップ一杯あたり150〜200kcal程度ありカロリーを抑えるには薄めて飲む

- 米麹の豊富な酵素は加熱で失活しやすいため甘酒は温めすぎないなど調理法を工夫する

- 無添加製品は原材料がシンプルで「米」「米麹」のみの表示が多く信頼できるメーカーを選ぶ