プリキュアが大好きなお子さんの「わぁ、すごい!」という歓声が聞きたくて、お弁当でサプライズしてあげたいと思っていませんか。でも、キャラ弁作りはなんだか難しそうだし、不器用だからと諦めかけている方もいるかもしれません。

ご安心ください。この記事では、キャラ弁初心者の方でも失敗しないための準備から丁寧に解説します。まずは揃えたい基本の道具や、気軽に始められる100均で買える便利なキャラ弁グッズ、そして可愛いプリキュアの顔パーツに使える食材リストまで、これを読めば必要なものがすべて分かります。

また、キャラクター選びのポイントは?という疑問にもお答えし、まずは簡単なキャラクターから挑戦しようとご提案。具体的な作り方の手順では、ご飯の着色方法と顔の土台作りから始まり、繊細な海苔やチーズで作る顔パーツの切り方、そして命を吹き込むパーツをきれいに配置するコツまで、分かりやすく紹介していきます。

さらに、プリキュアの世界観を出すおかずのアイデアや、お子さんがお弁当箱を開ける瞬間まで綺麗な形を保つためのお弁当が崩れない詰め方の工夫も必見です。さあ、あなたもこの記事を参考に、愛情たっぷり!プリキュアのキャラ弁で子どもを笑顔にしてみませんか?

- 100均グッズで気軽に始めるキャラ弁の作り方がわかる

- プリキュアそっくりに作る顔パーツの食材選びと切り方のコツ

- お弁当全体が華やぐプリキュアの世界観を出すおかずのアイデア

- せっかく作ったキャラ弁が崩れないお弁当箱への詰め方

目次

初心者でも簡単!プリキュアのキャラ弁作りに必要な準備

- まずは揃えたい基本の道具

- 100均で買える便利なキャラ弁グッズ

- プリキュアの顔パーツに使える食材リスト

- キャラクター選びのポイントは?

- 簡単なキャラクターから挑戦しよう

まずは揃えたい基本の道具

プリキュアのキャラ弁作りに挑戦したいけれど、「何から揃えればいいのか分からない…」と感じていませんか。実は、特別な道具がなくてもキャラ弁作りは可能ですが、いくつかの基本的なアイテムを用意するだけで、作業効率が格段に上がり、仕上がりのクオリティもぐっと高まります。

言ってしまえば、キャラ弁作りは小さなパーツを組み合わせる繊細な作業です。だからこそ、それをサポートしてくれる道具の存在が、完成度を大きく左右するのです。ここでは、キャラ弁初心者さんがまず最初に揃えたい、基本となる道具をご紹介いたします。

カット作業に欠かせない道具

キャラクターの表情や輪郭を作る上で、最も重要になるのがカット作業です。食材をいかに綺麗に切り抜けるかで、キャラクターの再現度が大きく変わってきます。

まず必須なのが、「小さめのはさみ」です。これは、のりや薄焼き卵、ハムなどをキャラクターの髪型や服の形に沿ってカットするために使います。ポイントは、刃先が少しカーブしているタイプを選ぶこと。直線的なはさみよりも、曲線がスムーズに切れて、細かい作業が格段にしやすくなります。

そしてもう一つは、「ピンセット」です。のりで作った目や口、ハムで作った頬など、指でつまむのが難しい小さなパーツを正確にご飯の上に乗せるために大活躍します。これがあるだけで、作業中のストレスが大幅に軽減されるでしょう。

形作りと色付けをサポートする道具

カット作業の次に重要になるのが、キャラクターの形作りと色付けです。これらをサポートしてくれる便利なアイテムもたくさんあります。

「海苔パンチ」は、パチッと一度押すだけで、簡単にキャラクターの目や口、眉毛などのパーツが作れる優れものです。特に、左右対称のパーツを同じ大きさで作りたいときに重宝します。様々な表情のセットが販売されているので、作りたいキャラクターの雰囲気に合わせて選ぶと良いかもしれません。

また、プリキュアの魅力であるカラフルな髪の色を再現するには、「食用色素」が役立ちます。ご飯に混ぜるだけで、ピンクや紫、黄色といった鮮やかな色を表現できる「デコふり」のようなふりかけタイプが、手軽で使いやすいためおすすめです。

- まずは100円ショップをチェック!はさみやピンセット、基本的な型抜きなど、多くの道具が手頃な価格で見つかります。

- 専用品にこだわらず、清潔なクラフト用の道具を代用するのも一つの方法です。

- 一度に全て揃えず、作りたいキャラクターが決まってから必要なものを買い足していくのが経済的です。

このように、いくつかの基本道具を揃えるだけで、プリキュアのキャラ弁作りはもっと楽しく、身近なものになります。以下の表に、代表的な道具とその用途をまとめましたので、参考にしてみてください。

| 道具名 | 主な用途 | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| キッチンはさみ(カーブ刃) | のり、ハム、チーズなどのカット | 刃先が小さく、カーブしているものが細かい作業向きです。 |

| ピンセット | 小さなパーツの配置 | 先端が細いものを選ぶと、より繊細な作業がしやすくなります。 |

| 海苔パンチ | 目・口など顔パーツの作成 | 複数の表情がセットになったものが一つあると便利です。 |

| 型抜き | 輪郭、飾りの作成 | まずは星やハートなどの基本的な形のセットから揃えるのがおすすめです。 |

| デコふり(食用色素) | ご飯の色付け | 作りたいキャラクターの髪の色に合わせて選びましょう。 |

何はともあれ、最初から完璧を目指す必要はありません。まずは手持ちの道具や100円ショップで手軽に揃えられるものからスタートして、キャラ弁作りの楽しさを感じてみてください。

100均で買える便利なキャラ弁グッズ

プリキュアのキャラ弁と聞くと、「なんだか難しそう…」「特別な道具が必要なのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は100円ショップで手に入るグッズを上手に活用すれば、誰でも手軽に、そして経済的に可愛いプリキュア弁当を作ることが可能になります。

ここでは、キャラ弁初心者の方でもすぐに挑戦できる、100均で揃えられる便利なグッズをご紹介します。これらのアイテムがあれば、お子さんが喜ぶこと間違いなしの素敵なお弁当が作れるでしょう。

キャラ弁作りの強い味方!基本の便利グッズ

まず、これだけは揃えておきたいという基本的なアイテムから見ていきましょう。多くの100円ショップで手軽に入手できるものばかりです。

- 各種「型抜き」

プリキュアの世界観を表現するのに欠かせないのが、ハートや星、お花、リボンといった形の型抜きです。ハムやチーズ、薄焼き卵、にんじんなどの野菜を抜くだけで、一気に可愛らしい雰囲気を演出できます。ごはん用の大きめな型もあれば、メインのごはんを簡単にキャラクターのモチーフにすることが可能です。 - 「のりカッター」や「のりパンチ」

キャラクターの命とも言える「目」や「口」といった細かいパーツを作るのに革命的なアイテムです。特に、にっこりした口元やキラキラした瞳の形に抜けるパンチは、プリキュアの表情を作る上で大活躍します。これ一つあるだけで、キャラ弁のクオリティが格段にアップするでしょう。 - カラフルな「おかずカップ」や「バラン」

プリキュアのイメージカラーに合わせて、ピンクや紫、水色といったカラフルなおかずカップを選んでみてください。それだけで、お弁当箱全体がパッと華やかになります。キャラクターがプリントされたバランを仕切りとして使えば、おかずの味移りを防ぎつつ、さらにプリキュア感を高めることが可能です。 - デザインが可愛い「ピック」

ミートボールやブロッコリー、プチトマトなどに刺すだけで、簡単にお弁当をデコレーションできるのがピックの魅力です。ハートの形や宝石のようなデザインのピックは、プリキュアの変身アイテムを思わせ、お弁当のテーマ性をぐっと引き上げてくれます。 - 乗せるだけの「ふりかけシート」

時間がない朝の最終兵器とも言えるのが、キャラクターや可愛い柄がプリントされた食べられるシートです。これを温かいごはんの上に乗せるだけで、あっという間にキャラ弁風の一品が完成します。プリキュアのキャラクターそのものが印刷されている商品は少ないですが、可愛い動物や模様のシートでもお弁当が賑やかになります。

100均グッズを上手に使うコツ

便利なグッズも、少し工夫するだけでさらに活躍の場が広がります。ここでは、100均グッズをより上手に使いこなすためのコツをいくつか紹介します。

- 組み合わせでオリジナリティを出す

一つのグッズを単体で使うだけでなく、複数の型抜きを組み合わせてみましょう。例えば、星とハートの型を組み合わせて変身シーンを表現したり、お花の型で抜いたハムの中心に小さな星形チーズを置いたりするだけで、オリジナリティあふれるデコレーションが生まれます。 - プリキュアのテーマカラーを意識する

キャラクターのテーマカラーを意識して食材やアイテムを選ぶと、お弁当全体に統一感が出ます。どのキャラクターを作るか決めたら、その色に合わせた食材を用意すると、より本格的な仕上がりになります。

プリキュアのテーマカラーに合わせた食材選びは、キャラ弁の完成度を左右する重要なポイントです。以下の表を参考に、彩り豊かなお弁当を目指してみてください。

| プリキュアのテーマカラー | おすすめの食材・アイテム |

|---|---|

| ピンク・赤 | ハム、桜でんぶ、カニカマの赤い部分、ケチャップライス、ミニトマト |

| 紫 | 紫キャベツのマリネ、紫芋パウダーを混ぜたマッシュポテト、なすの漬物 |

| 水色・青 | 市販のデコふり(青)、かまぼこの青い部分、食紅で色付けしたはんぺん |

| 黄色 | 薄焼き卵、チェダースライスチーズ、コーン、かぼちゃサラダ |

| 白 | ごはん、はんぺん、スライスチーズ、大根、かまぼこ |

購入する際の注意点

手軽で便利な100均グッズですが、利用する際にはいくつか心に留めておきたい点もあります。購入してから後悔しないよう、以下のポイントを確認しておきましょう。

100円ショップのグッズは、キャラクターライセンスの関係上、プリキュアのキャラクターそのものがデザインされた商品はほとんどありません。そのため、ご紹介したようなハートや星などの汎用的な型や色を組み合わせて、「プリキュア風」に仕上げる工夫が求められます。

また、人気のある商品や季節商品は、すぐに品切れになってしまうこともあります。SNSなどで話題のアイテムは、見つけたら早めに購入しておくのがおすすめです。加えて、商品の耐久性は価格相応の場合もあるため、何度も使ううちに壊れてしまう可能性も考慮し、消耗品として割り切って使用することも大切です。

このように、いくつかの注意点はありますが、それを補って余りある魅力が100均グッズには詰まっています。まずは気軽に試せるアイテムから揃えて、お子さんと一緒にお弁当作りを楽しんでみてはいかがでしょうか。

プリキュアの顔パーツに使える食材リスト

プリキュアのキャラ弁作りで、多くの方が最も時間と手間をかけるのが、キャラクターの命とも言える「顔」のパーツ作りではないでしょうか。髪の毛の色や瞳の輝きなど、細かな部分を再現しようとすると、どの食材を使えば良いのか迷ってしまいますよね。

しかし、パーツの色ごとに適した食材を知っておくだけで、作業効率が格段に上がり、仕上がりのクオリティも大きく向上します。ここでは、プリキュアの顔を構成する主要なパーツごとに、使いやすくておすすめの食材を一覧でご紹介いたします。

パーツ別・おすすめ食材リスト

プリキュアの複雑な顔のパーツも、身近な食材を組み合わせることで再現可能です。ここでは「肌」「髪の毛」「目」「口・頬」の4つのパーツに分けて、おすすめの食材と加工のポイントをまとめました。

| パーツ・色 | おすすめ食材 | 加工・調理のポイント |

|---|---|---|

| 肌・輪郭 | スライスチーズ、ロースハム、はんぺん、薄焼き卵 | チーズやはんぺんは、お醤油を刷毛で薄く塗ると自然な肌色になります。ご飯の上に直接乗せる場合は、マヨネーズを接着剤代わりに使うと安定します。 |

| 髪の毛 | ピンク系:ハム、カニカマ、桜でんぶ 黄色系:薄焼き卵(黄身のみ)、チェダースライスチーズ 青・紫系:紫キャベツで色付けした薄焼き卵、なすの漬物(皮部分) 茶・黒系:海苔、醤油で煮たおかか、昆布の佃煮 |

細かい毛束は、食材をハサミやデザインナイフで丁寧にカットするのがコツです。複数の食材を重ねて立体感を出すと、よりキャラクターのイメージに近づきます。 |

| 目 | 白目:スライスチーズ、かまぼこ、はんぺん 黒目・まつ毛:海苔 瞳の色:きゅうりの皮(緑)、ハム(ピンク)、薄焼き卵(黄) 光:マヨネーズ、ぶぶあられ、細かくしたチーズ |

黒目の部分は海苔用のクラフトパンチを使うと、左右対称の綺麗な円を簡単に作ることが可能です。瞳の光を爪楊枝の先でちょこんと乗せるだけで、一気にいきいきとした表情が生まれます。 |

| 口・頬 | 口:海苔、カニカマの赤い部分 頬:ケチャップ、桜でんぶ、ハム |

頬の赤みは、爪楊枝の先にケチャップを少量つけて、優しくポンポンと乗せると自然な血色を表現できます。桜でんぶを薄く散らすのも良いでしょう。 |

食材選びと調理の注意点

キャラ弁に使う食材は、見た目の色や形だけでなく、安全性にも配慮が必要です。特に、卵、乳製品、甲殻類(カニカマなど)はアレルギーの原因となることがあります。お子様のアレルギー情報を必ず事前に確認し、安全な食材を選んでください。

また、ハムやチーズ、カニカマといった食材は、時間が経つと乾燥して反り返ったり、色がくすんだりすることがあります。お弁当の蓋をする直前にパーツを配置するか、食材の表面にマヨネーズを薄く塗って乾燥を防ぐといった工夫をおすすめします。

もっとクオリティを上げる裏ワザ

食材だけでは表現が難しい細かな模様やキャラクターのロゴなどは、「オブアート(オブラートアート)」を活用するのも一つの手です。これは、オブラートに食用のカラーペンで絵を描き、チーズなどの上に貼り付けるテクニックで、初心者でも驚くほど完成度の高いキャラ弁を作れます。

他にも、100円ショップなどで手に入る様々な形のクラフトパンチや野菜の型抜きを揃えておくと、作業がスムーズに進み、キャラ弁作りの楽しさが一層増すでしょう。

キャラクター選びのポイントは?

プリキュアのキャラ弁作りで、最も重要であり、最初の難関とも言えるのが「どのキャラクターを作るか」という選択です。結論から言うと、成功の鍵は「作りやすさ」と「お子さんの好きな気持ち」のバランスを取ることにあります。

なぜなら、プリキュアシリーズには数多くの魅力的なキャラクターが登場しますが、それぞれデザインの複雑さが全く異なるからです。

特に髪型やコスチュームは細かなパーツが多く、いきなり難易度の高いキャラクターに挑戦すると、作るのに時間がかかりすぎたり、完成したものの「なんだか違う…」という結果になったりすることも少なくありません。だからこそ、お子さんのリクエストを尊重しつつ、無理なく作れるキャラクターを選ぶ視点が大切になるのです。

初心者でも挑戦しやすいキャラクターの特徴

もしキャラ弁作りが初めて、あるいはプリキュアに初挑戦なのであれば、どういったキャラクターから選ぶと良いのでしょうか。ここでは、作りやすいキャラクターと、逆に難易度が上がりやすいキャラクターの特徴を比較してみましょう。

| ポイント | 作りやすいキャラクターの特徴 | 難易度が上がりやすいキャラクターの特徴 |

|---|---|---|

| 髪型 | 単色で、シンプルな形(ボブ、ツインテールなど) | グラデーション、縦ロール、非常に細かい毛束が多い |

| 顔のパーツ | 目が大きく、形がシンプル | 目が細い、まつ毛が多い、表情が複雑 |

| 衣装・装飾 | シンプルなデザイン、装飾が少ない(顔だけでもOK) | フリルやリボンが多く、細かい装飾が必須 |

| 色 | 食材で再現しやすい色(ピンク、黄色、白、茶色など) | 青、紫、緑など、自然な食材では表現しにくい色 |

具体的には、歴代のシリーズに登場する妖精キャラクターや、比較的初期のシリーズのプリキュアは、デザインがシンプルな傾向にあります。お子さんが特定のキャラクターに強いこだわりがない場合は、「この子も可愛いね!」と一緒に図鑑などを見ながら、作りやすそうなキャラクターへ誘導してみるのも一つの方法です。

子どものリクエストが難しいキャラクターだったら?

お子さんからのリクエストが、どうしても難易度の高いキャラクターである場合も考えられます。その際は、無理に全身を作ろうとせず、キャラクターのモチーフやアイテムを作るという手もあります。

例えば、キャラクターが持っているステッキや、変身アイテムの形をチーズやハムで型抜きするだけでも、プリキュアの世界観が伝わり、お子さんは喜んでくれるはずです。「今日は〇〇(アイテム名)弁当だよ!」と一言添えてあげると、特別感が増しますね。

キャラクター選びで失敗しないためのコツ

キャラクター選びをスムーズに進めるためには、事前の準備が欠かせません。以下のステップを参考にしてみてください。

- ステップ1:お手本となる画像を探す

まずは、作りたいキャラクターの画像を探しましょう。このとき、アニメの公式イラストだけでなく、「キャラ弁 作り方」などのキーワードで検索して、実際に他の方が作ったお弁当の写真を参考にするのがおすすめです。デフォルメされた簡単なデザインが見つかることもあります。 - ステップ2:顔だけに絞って計画する

いきなり全身を作るのは非常にハードルが高いです。まずはキャラクターの「顔」だけに絞って作る計画を立てましょう。これだけでも十分にキャラクターの特徴を表現できます。 - ステップ3:使う食材をイメージする

選んだキャラクターの髪や肌、目の色を、どの食材で再現するかを具体的にイメージします。例えば、ピンク色の髪なら「桜でんぶ」や「ハム」、黄色の髪なら「薄焼き卵」といった具合です。この段階で、再現が難しいと感じたら、別のキャラクターを検討するのも賢明な判断と言えるでしょう。

このように、プリキュアのキャラ弁作りでは、お子さんの笑顔を一番に考えながらも、作り手が無理なく楽しめる範囲のキャラクターを選ぶことが、結果的にクオリティの高いお弁当に繋がります。

いきなり完璧を目指す必要はありません。まずは作りやすいキャラクターの顔だけ、あるいはアイテムだけでも、ぜひ挑戦してみてください。きっと素敵なプリキュア弁当が完成するはずです。

簡単なキャラクターから挑戦しよう

「よし、今日こそは子供が喜ぶプリキュアのキャラ弁を作るぞ!」と意気込んでみたものの、いざキャラクターの画像を見ると「髪型が複雑すぎる…」「パーツが細かくて無理かも…」と、作る前から心が折れそうになってしまうことはありませんか。

結論から言うと、プリキュアのキャラ弁作りは、まず簡単なキャラクターから挑戦するのが成功への一番の近道です。いきなり主役のプリキュアに挑むのではなく、作りやすいキャラクターから始めることで、自信をつけながら楽しくステップアップしていくことができます。

なぜ簡単なキャラクターから始めるべき?

難しいキャラクターに挑戦して失敗してしまうと、「やっぱり私にはキャラ弁は無理だ…」と諦めてしまう原因にもなりかねません。ここでは、簡単なキャラクターから始めるメリットを3つ紹介します。

簡単なキャラクターから始めるメリット

- 挫折しにくい: 少ないパーツで完成させられるため、達成感を得やすく、次の挑戦へのモチベーションにつながります。

- 基本技術が身につく: 海苔のカットやチーズの型抜きなど、キャラ弁作りの基本的な作業に慣れることができます。

- 時間を短縮できる: 複雑な作業が少ない分、調理時間を短く抑えることが可能です。忙しい朝でも作りやすいでしょう。

このように、簡単なキャラクターで成功体験を積むことは、キャラ弁作りを長く楽しむための重要なステップになります。まずは「できた!」という喜びを味わうことが大切なのです。

初心者におすすめ!作りやすいプリキュアのキャラクター

それでは、具体的にどのようなキャラクターが作りやすいのでしょうか。ここでは、比較的シンプルな形で初心者でも挑戦しやすいキャラクターの例を挙げてみます。

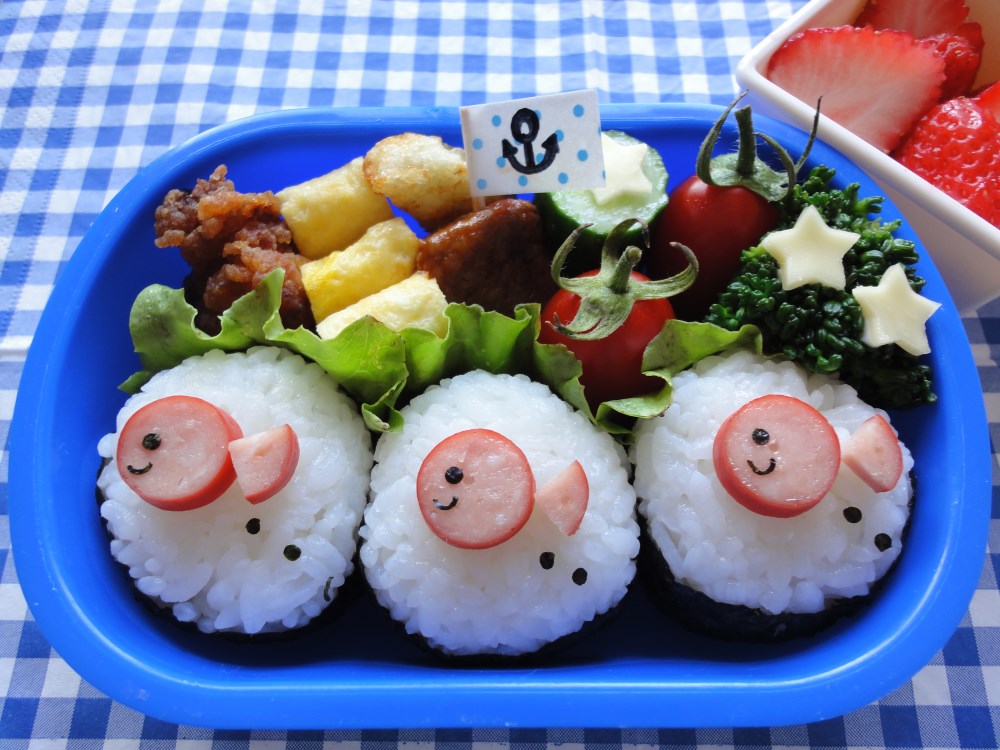

例えば、歴代シリーズに登場する妖精やマスコットキャラクターは、全体的に丸みを帯びたデザインが多く、おにぎりをベースに作りやすいのが特徴です。

| キャラクター例 | シリーズ名 | 作りやすさのポイント |

|---|---|---|

| こむぎ(犬の姿) | わんだふるぷりきゅあ! | 丸いおにぎりをベースに、醤油やめんつゆで色付けし、海苔とチーズで顔のパーツを作るだけで可愛く仕上がります。 |

| ラビリン | ヒーリングっど♥プリキュア | ピンク色のでんぶやケチャップライスを使い、長い耳を魚肉ソーセージやハムで表現すると、とてもキュートになります。 |

| プリンセス・エル | ひろがるスカイ!プリキュア | 白いご飯をベースに、薄焼き卵で髪の毛を表現します。顔のパーツは海苔とケチャップで簡単に作れるでしょう。 |

もし、お子さんから主役のプリキュアをリクエストされた場合は、顔全体ではなく、変身アイテムやシンボルマークをお弁当に取り入れるという方法もおすすめです。例えば、ハートや星の形に抜いた野菜やチーズを添えるだけでも、ぐっとプリキュアの世界観が表現できますよ。

挑戦する際の注意点

簡単なキャラクターであっても、食材に直接手で触れる機会が多くなります。キャラ弁作りで最も大切なのは、安全でおいしく食べられることです。作業前には必ず石鹸で丁寧に手を洗い、調理用の手袋を着用するなど、衛生管理を徹底してください。また、食材に色を付けるための食用色素を使う場合は、ごく少量から試すようにしましょう。

このように、少しの工夫と簡単なキャラクター選びで、プリキュアのキャラ弁作りはぐっと身近なものになります。まずは焦らず、ご自身が「これなら作れそう!」と思えるキャラクターから、楽しみながら挑戦してみてはいかがでしょうか。

アレンジ自在!可愛いプリキュアのキャラ弁を作るレシピとコツ

- ご飯の着色方法と顔の土台作り

- 海苔やチーズで作る顔パーツの切り方

- パーツをきれいに配置するコツ

- プリキュアの世界観を出すおかずのアイデア

- お弁当が崩れない詰め方の工夫

ご飯の着色方法と顔の土台作り

プリキュアのキャラ弁作りに挑戦する上で、多くの方が最初にぶつかる壁がキャラクターの顔作りではないでしょうか。特に、カラフルな髪の色や肌の色をどう表現するか、そしてきれいな顔の形をどう作るかは、完成度を大きく左右する重要なポイントになります。

しかし、いくつかのコツさえ掴めば、初心者の方でも驚くほどキャラクターにそっくりなご飯の土台を作ることが可能です。ここでは、ご飯をかわいく着色する方法と、崩れにくいきれいな顔の土台を作るための具体的な手順を分かりやすく解説していきます。

天然食材で着色する方法

まずご紹介するのは、ご家庭にある食材やスーパーで手軽に手に入るものを使ってご飯に色を付ける方法です。最大のメリットは、添加物を気にすることなく、自然な風味と色合いを出せる点でしょう。お子様のお弁当だからこそ、素材にこだわりたいという方におすすめです。

例えば、プリキュアのキャラクターで多いピンクや赤系の色は、鮭フレークや桜でんぶ、ケチャップを少量混ぜ込むことで簡単に表現できます。黄色であれば卵そぼろやかぼちゃのペースト、緑色はほうれん草や枝豆のペーストを使うと、栄養も一緒に摂ることができて一石二鳥です。

| 色 | 使用する食材の例 | メリット・特徴 |

|---|---|---|

| ピンク・赤 | 鮭フレーク、桜でんぶ、ケチャップ、ビーツパウダー | 塩味や甘みが加わるため、ご飯との相性が良い。 |

| 黄色 | 卵そぼろ、カレー粉、ターメリック、かぼちゃペースト | 彩りが豊かになり、お弁当全体が華やかな印象になります。 |

| 緑 | 青のり、ほうれん草ペースト、枝豆ペースト、大葉 | 磯の香りや野菜の風味をプラスできます。 |

| 青・紫 | 紫キャベツの煮汁、バタフライピー、なすの漬け汁 | 天然食材での表現は難しいですが、これらを使うと自然な青や紫色が出せます。 |

| 茶・黒 | 醤油、めんつゆ、おかか、すりごま | 香ばしい風味付けになり、味のアクセントにもなります。 |

注意点

天然食材で着色する場合、食材自体の味がご飯に移ることを考慮する必要があります。特にカレー粉やケチャップなどは少量でも風味が強いため、入れすぎないように少しずつ混ぜながら調整してください。

市販のキャラ弁用アイテムで着色する方法

一方で、「もっと手軽に、そして鮮やかな色を出したい!」という場合には、市販されているキャラ弁用のふりかけ(デコふり)や着色料が大変便利です。これらはスーパーのお弁当用品コーナーや100円ショップなどで簡単に見つけることができます。

市販品の最大の強みは、混ぜるだけで誰でも簡単に均一で鮮やかな色のご飯が作れることです。プリキュアのキャラクター特有のパステルカラーやビビッドな髪色も、デコふりを使えば忠実に再現しやすくなります。ご飯が温かいうちに混ぜ込むと、色がムラなくきれいに広がりますよ。

崩れにくい!きれいな顔の土台作りのコツ

ご飯の色付けができたら、次はいよいよ顔の土台作りです。この土台がきれいできるかどうかで、パーツを乗せた後の仕上がりが大きく変わってきます。

きれいで崩れにくい土台を作るための最大のポイントは、ラップを上手に活用することです。

まず、着色したご飯の必要量をラップの中央に乗せます。そして、ラップを茶巾絞りのようにキュッとまとめ、中の空気を抜きながら優しく握っていきましょう。こうすることで、手が汚れず衛生的な上、ご飯粒が潰れるのを防ぎながら形を整えることが可能です。

キャラクターの輪郭をよく観察し、丸型なのか、少し面長な卵型なのかを意識しながら、指先で形を微調整していきます。このとき、表面がデコボコにならないよう、ツルンと滑らかに仕上げることを心がけてください。表面が滑らかだと、後から乗せる海苔やチーズのパーツがしっかりと密着し、剥がれにくくなります。

土台作り成功の秘訣

- ご飯を直接手で触らず、必ずラップを使う。

- 握る際は力を入れすぎず、優しく形を整える。

- 表面を滑らかに仕上げて、パーツが付きやすいようにする。

- お弁当箱に詰める際は、周りにおかずを配置して土台を固定する。

形が整ったら、お弁当箱の所定の位置にそっと置きます。その後、土台の周りに他のおかずを詰めていくことで、ご飯が動くのを防ぎ、持ち運び中の型崩れを最小限に抑えることができます。

ちょっとした豆知識

キャラ弁に使うご飯は、少し固めに炊き上げるとべたつかず、形を作りやすくなるのでおすすめです。また、ご飯の量も重要で、少なすぎるとスカスカで崩れやすく、逆に多すぎると固い食感になってしまうため、お弁当箱の深さや大きさに合わせて調整しましょう。

海苔やチーズで作る顔パーツの切り方

キャラ弁作りの中でも、特にプリキュアのような細かいキャラクターの顔を作るのは難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、パーツの切り方にはいくつかのコツがあり、それを知るだけで仕上がりが格段に変わります。

ここでは、海苔やチーズを使った顔パーツの基本的な切り方から、便利な道具を使った応用テクニックまでを詳しく解説していきます。

まずは準備から!キャラ弁パーツ作りの三種の神器

細かいパーツを綺麗に作るためには、まず道具を揃えることが成功への近道です。もちろん、特別な道具がなくても作れますが、これから紹介するものがあると作業効率とクオリティがぐっと上がります。

パーツ作りに役立つ基本の道具

- 食品用ハサミ: 小さくて刃先がカーブしているものが、海苔の曲線カットに便利です。

- デザインナイフ(アートナイフ): 非常に細かい線や鋭角な部分を切るのに最適。100円ショップでも手に入ります。

- ピンセット: 小さなパーツを掴んだり、お弁当箱に配置したりする際に必須のアイテムです。

- その他: カッターマット、クッキングシート、爪楊枝や竹串も用意しましょう。

衛生管理は徹底しましょう

お弁当は直接口に入るものですから、道具の衛生管理は非常に重要です。使用するハサミやナイフ、ピンセットなどは、必ず食品用として使い分け、使用前にはアルコール消毒や煮沸消毒を行うことをおすすめします。

基本テクニック:型紙を使って正確にカットする方法

キャラクターの顔を正確に再現する上で、最も重要なのが「型紙」の活用です。作りたいキャラクターのイラストを、お弁当箱のサイズに合わせて縮小コピーして型紙を用意してください。

手順は以下の通りです。

1. チーズのカット

まず、クッキングシートをスライスチーズの上に置きます。その上に用意した型紙を重ね、ズレないようにテープなどで軽く固定します。そして、爪楊枝や竹串を使って、型紙の輪郭をなぞってチーズに跡を付けましょう。跡が付いたら型紙とクッキングシートを外し、跡に沿ってデザインナイフや爪楊枝でカットしていきます。

2. 海苔のカット(最重要ポイント)

海苔は非常にデリケートで、単体で切ろうとすると破れたり縮んだりしてしまいます。そこで、カットしたスライスチーズの上に海苔を貼り付け、チーズごとカットするのが最も簡単で失敗が少ない方法です。

チーズに海苔を密着させることで、海苔が安定し、非常にカットしやすくなります。髪の毛や目、口の輪郭など、複雑な形のパーツもこの方法なら綺麗に作ることが可能です。

道具別!パーツの切り方とコツを比較

パーツの形や大きさに合わせて道具を使い分けることも、クオリティを上げるための重要なポイントになります。ここでは、代表的な道具の特徴と使い方のコツを表にまとめました。

| 道具 | 得意なカット | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

| 食品用ハサミ | 大きめのパーツ、緩やかな曲線 | 手軽で扱いやすい。安全性が高い。 | 細かい部分や鋭角なカットには不向き。 |

| デザインナイフ | 細かいパーツ、直線、鋭角 | 非常にシャープで正確なカットが可能。 | 刃物なので取り扱いに注意が必要。カッターマットが必須。 |

| 海苔用パンチ | 目・口などの定型パーツ | 一瞬で同じ形のパーツを量産できる。 | 作れる形が限られる。海苔が湿気っていると詰まりやすい。 |

例えば、プリキュアの大きな瞳の輪郭はハサミで、中の細かい光の部分はデザインナイフで、といったように使い分けるのがおすすめです。また、にこやかな口元や小さな丸い頬などは、海苔用パンチを活用すると時間短縮にもなり、仕上がりが安定します。

チーズの種類による使い分け

スライスチーズには、溶けやすいタイプと溶けにくいタイプがあります。キャラ弁のパーツに使うなら、形が崩れにくい「溶けないタイプ」を選びましょう。また、チェダースライスチーズを使えば、キャラクターの髪の毛などに黄色を加えられ、彩りが豊かになります。

よくある失敗とリカバリー術

どれだけ丁寧に作業しても、時には失敗してしまうこともあります。しかし、慌てる必要はありません。よくある失敗例とその対処法を知っておけば、いざという時に役立ちます。

ケース1:海苔が破れてしまった!

予備のパーツをいくつか作っておくのが一番の対策です。もし予備がない場合は、破れた部分をマヨネーズを接着剤代わりにして、目立たないようにくっつけることもできます。

ケース2:チーズが割れてしまった!

スライスチーズは冷蔵庫から出したてだと冷たくて割れやすいことがあります。作業前に少しだけ常温に戻しておくと、扱いやすくなります。逆に、柔らかすぎて扱いにくい場合は、数分だけ冷凍庫に入れると適度な硬さになり、カットしやすくなるでしょう。

このように、いくつかのテクニックとコツを押さえることで、プリキュアのような複雑なキャラクターの顔パーツも、思った以上に綺麗に作ることが可能です。まずは完璧を目指さず、楽しみながら挑戦してみてください。ピンセットでそっとパーツをご飯の上に乗せ、キャラクターの顔が完成した時の達成感は格別ですよ。

パーツをきれいに配置するコツ

結論からお伝えすると、キャラ弁のパーツをきれいに配置するための最も重要なコツは、「下書きで位置を決めること」と「作ったパーツをしっかり固定すること」の2点に集約されます。

なぜなら、プリキュアのような複雑なデザインのキャラクターは、目や口の位置がほんの少しずれるだけで、全く違う表情に見えてしまうからです。

また、お子さんがお弁当箱を持っていく際の振動で、せっかく並べたパーツがバラバラになってしまっては、蓋を開けたときの感動も薄れてしまいます。こうした事態を防ぐために、事前の準備と配置の工夫がとても大切になるのです。

それでは、具体的にどのような方法があるのでしょうか。いくつかのステップに分けてご紹介します。

まずは下書きで配置場所の目安を

いきなりご飯の上にパーツを乗せ始めるのは、失敗の元です。まずは、どこに何を置くか、大まかな位置を決める「下書き」をしましょう。

一番簡単な方法は、お弁当のサイズに合わせて印刷したキャラクターのイラストの上にラップを敷き、その上で一度パーツを組み立ててみることです。完成したものをラップごとスライドさせてご飯の上に乗せれば、大きなズレを防げます。

ご飯の上に直接あたりを付けたい場合は、食品用のラップを敷き、その上からマヨネーズやケチャップをつまようじの先につけて薄く印を描くのも良い方法です。

細かいパーツはピンセットで正確に

プリキュアのキラキラした目の中の光や、小さな口元といった海苔のパーツは、指でつまむとくっついたり、ちぎれたりしてしまいます。そこで活躍するのが清潔なピンセット(デコ弁用や調理用)です。

ピンセットを使えば、細かいパーツも狙った場所に正確に置くことができます。100円ショップなどでも手軽に購入できるので、キャラ弁作りには欠かせないアイテムの一つと言えるでしょう。

「接着剤」を使い分けてパーツをしっかり固定

パーツの位置が決まったら、次はそれを固定する作業に移ります。お弁当が動いてもパーツがずれないように、食材を「接着剤」として活用しましょう。

何で固定するかは、パーツの材質や味の相性によって使い分けるのがポイントです。

パーツを固定するための「接着剤」になる食材例

- マヨネーズ: チーズやハム、野菜など、塩気のあるおかず同士を接着するのに最適です。少量をつまようじの先につけて、パーツの裏側に塗ってから貼り付けます。

- ケチャップ: オムライスやチキンライスを土台にする場合に、味の相性も良く使いやすいです。

- 短く折った乾燥パスタ: 厚みのあるパーツ(ウインナーやチーズなど)をしっかり固定したいときに便利。おかずやご飯に刺して使います。食べる頃には、おかずの水分を吸って柔らかくなります。

例えば、チーズで作った髪飾りをハムの顔に乗せる場合はマヨネーズを少量使い、ウインナーで作ったリボンをご飯の上に固定したいときは乾燥パスタを刺す、といった具合に使い分けます。このように工夫することで、お弁当の蓋を開けたときにもきれいな状態を保ちやすくなります。

| 接着剤 | 相性の良いパーツ | ポイント |

|---|---|---|

| マヨネーズ | チーズ、ハム、海苔、薄焼き卵、野菜 | 万能選手。つけすぎると味が濃くなるので注意。 |

| ケチャップ | 卵、ウインナー、チキンライス | 彩りもプラスできるが、味が強いので使う場所を選ぶ。 |

| 乾燥パスタ(サラスパなど細いもの) | チーズ(厚め)、ウインナー、かまぼこ、ハンバーグ | 強力に固定できる。おかずの水分で柔らかくなる場所に刺す。 |

| ハチミツやジャム | パン、フルーツ、甘い卵焼き | 甘いパーツ同士の接着に。デザート系のキャラ弁にも。 |

ハチミツ使用時の注意点

ハチミツを接着剤として使用する場合、1歳未満の乳児には絶対に与えないでください。乳児ボツリヌス症を発症するリスクがあるとされています。お子さんの年齢を必ず確認しましょう。

配置する順番も大切

最後に、パーツを置いていく順番も仕上がりを左右します。

基本は「面積の大きいパーツから小さいパーツへ」と進めることです。

具体的には、まず顔の土台となるご飯やパンを詰め、次に髪の毛などの大きなパーツを配置します。全体の輪郭が決まったら、最後に目、鼻、口といった細かい顔のパーツを乗せていくと、バランスが崩れにくく、スムーズに作業を進めることができます。

このように、いくつかのコツを押さえるだけで、パーツの配置は格段に楽になります。ぜひ試してみてくださいね。

プリキュアの世界観を出すおかずのアイデア

プリキュアのキャラ弁を作るとき、キャラクターの顔を再現することに集中しがちですが、実はそれだけでは少し物足りない印象になってしまうことがあります。

お弁当全体の完成度をぐっと引き上げる鍵は、主役のキャラクターの周りを彩るおかずに世界観を表現することです。おかず一つひとつに少し工夫を加えるだけで、お弁当箱がまるごとプリキュアの世界に変わります。

なぜなら、おかずはプリキュアの持つ「カラフル」で「キラキラ」した世界観を表現するための、いわば舞台装置のような役割を果たすからです。

キャラクターだけが浮いてしまうことなく、お弁当全体に統一感が生まれますし、お子様が喜ぶポイントも格段に増えるでしょう。ここでは、いつものおかずをプリキュア風に変身させる、簡単なアイデアをいくつかご紹介いたします。

プリキュアのイメージカラーを取り入れたおかず

プリキュアの世界観を表現する上で、最も簡単な方法が「色」を意識することです。それぞれのプリキュアにはイメージカラーがあるため、それをおかずに反映させると一気に雰囲気が出ます。例えば、キュアワンダフルやキュアフレンディならピンクや紫といった具合に、お子様の好きなキャラクターの色を多く取り入れてあげると喜ばれるでしょう。

ただ、食材の色だけで表現するのは難しい場合もあります。そのような時は、キャラ弁用に市販されている「デコふり」のような、ご飯に色を付けられるふりかけを活用するのも一つの手です。無理に全てを食材本来の色で表現しようとせず、便利なアイテムも上手に取り入れてみてください。

| イメージカラー | おすすめの食材・おかずアイデア |

|---|---|

| ピンク・赤 | ハム、桜でんぶ、たらこパスタ、カニカマ、ケチャップを使ったチキンライスやミートボール |

| イエロー | 卵焼き、薄焼き卵、かぼちゃサラダ、コーン、星形ポテト、さつまいもの甘露煮 |

| ブルー・パープル | 紫キャベツのマリネ、紫芋のペースト、なすの煮浸し、青いデコふり、チーズに食用色素を混ぜる |

| グリーン | ブロッコリー、枝豆、アスパラベーコン、きゅうりの飾り切り、ほうれん草のソテー |

| ホワイト | はんぺん、チーズ、かまぼこ、うずらの卵、カリフラワー |

モチーフの「形」で表現するアイデア

次に意識したいのが「形」です。プリキュアの世界には、ハート、星、リボン、宝石といった、女の子が好きなモチーフがたくさん登場します。これらをおかずに取り入れるだけで、お弁当が格段に可愛らしくなります。

例えば、いつもの卵焼きも、巻きすで形を整える際にハート型になるように工夫したり、ウインナーに切り込みを入れてお花やタコの形にしたりするのも良いでしょう。

また、にんじんやチーズ、ハムなどを型抜きで星やハートの形にするのは、最も手軽で効果的な方法の一つです。100円ショップなどでも可愛い型抜きがたくさん売られているので、いくつか揃えておくと非常に便利ですよ。

キラキラ感を演出する小さな工夫

プリキュアらしさを出すための隠し味は「キラキラ感」です。おかずの上にカラフルなぶぶあられや、お菓子作りで使うアラザンを少しだけ散らすと、まるで宝石のように輝いて見えます。ミニトマトや色の綺麗なゼリーを添えるのも、キラキラ感をプラスするのに効果的です。

必殺技やアイテムを模したおかず

もう少し手の込んだことに挑戦したいのであれば、プリキュアが使うアイテムや必殺技をモチーフにしたおかずもおすすめです。例えば、ウインナーと細長く切ったチーズ、カニカマを組み合わせて「フレンドリータクト」のようなスティック状のアイテムを表現することができます。

また、丸く握ったおにぎりやはんぺんに海苔やチーズで模様をつければ、「シャイニーキャッツパクト」のようなコンパクトアイテムにも見立てられます。

完璧に再現しようとすると難しくなってしまいますが、「なんとなくそれっぽく見える」程度でも、子どもはちゃんと気づいて喜んでくれるものです。創造力を働かせて、オリジナルのアイテムおかず作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。

妖精やマスコットキャラクターも添えてみよう

プリキュアのそばには、必ず可愛い妖精やマスコットキャラクターがいますよね。お弁当にも、小さなマスコットを添えてあげると、より物語の世界が広がります。「わんだふるぷりきゅあ!」であれば、「こむぎ」や「ユキ」が人気です。

うずらの卵をベースにして、海苔や黒ごまで目や口を付け、ハムやチーズで耳を作れば、簡単に可愛いマスコットが完成します。ミートボールや小さなおにぎりをベースにしても作れるので、ぜひ試してみてください。メインのプリキュアの隣にちょこんといるだけで、お弁当全体の可愛さがぐっと増すはずです。

キャラ弁作りでの注意点

おかずに色を付ける際に食用色素を使うこともありますが、入れすぎると味が変わってしまう可能性があります。また、アレルギーの有無も確認が必要です。細かいパーツは、お弁当箱が揺れると崩れてしまいがちなので、乾燥パスタを短く折ったものをピック代わりに使って固定するなど、崩れにくい工夫をすると良いでしょう。

市販の便利グッズを活用しよう!

最近では、キャラクターがプリントされたウインナーや、可愛い形のピック、おかずを仕切るバランなども豊富にあります。これらを上手に活用することで、忙しい朝でも手軽にプリキュアの世界観を演出できます。すべてを手作りすることにこだわらず、市販品も頼りながら楽しく作るのが長続きの秘訣です。

お弁当が崩れない詰め方の工夫

せっかく愛情を込めて作ったプリキュアのキャラ弁。お子さんがお弁当のフタを開けた瞬間に「わー!」と喜ぶ顔を想像しながら作ったのに、いざ食べてみるとキャラクターの顔が崩れてしまっていたら、親子でがっかりしてしまいますよね。

実は、お弁当が崩れないようにするためには、いくつかの簡単なコツがあります。ここでは、お弁当を持ち運んでもきれいな状態を保つための詰め方の工夫について、具体的な方法を交えながら詳しく解説していきます。

崩れを防ぐ基本は「詰める順番」にあり

お弁当が崩れないようにするためには、詰める順番が非常に重要です。言ってしまえば、これが土台作りになります。

まずは、ご飯やパンといった、大きくて形が変わりにくく、お弁当箱の大部分を占める主食から詰めていきましょう。

キャラクターの顔の部分になるご飯は、お弁当箱の半分から3分の2程度を目安にして、少し押し固めるようにして配置すると安定します。

主食を詰めたら、次は大きめのおかずの出番です。例えば、唐揚げやハンバーグ、卵焼きなど、形がしっかりしているものを主食の隣に置きます。これらのおかずが、いわば「壁」の役割を果たし、他のおかずが動くのを防いでくれるのです。

そして最後に、ブロッコリーやミニトマト、星形のポテトといった小さめのおかずを使い、残っているすき間を埋めていく作業を行います。この順番を守るだけで、お弁当箱の中身が格段に動きにくくなるでしょう。

徹底的に「すき間」をなくすテクニック

前述の通り、お弁当が崩れる最大の原因は「すき間」です。そのため、おかずを詰め終わった後に、お弁当箱を軽く振ってみて中身が動かないか確認する習慣をつけることをおすすめします。

もし少しでも動くようであれば、すき間が残っている証拠です。

このような小さなすき間を埋めるのに便利なのが、彩りも良くなる小さなおかずたち。ブロッコリーや枝豆は緑、ミニトマトは赤と、入れるだけでお弁当全体が華やかになるでしょう。他にも、くるくると巻いたハムやチーズ、ピックに刺したうずらの卵なども、すき間埋めに大活躍します。

便利な「すき間埋め」食材リスト

常備しておくと便利な、すき間埋めに役立つ食材の例をいくつかご紹介します。

| 食材の例 | 特徴と活用のコツ |

|---|---|

| ブロッコリー | 茹でるだけで使え、緑の彩りを加えます。房の大きさを調整しやすいのも利点です。 |

| ミニトマト | ヘタを取って入れるだけでOK。赤い色がお弁当のアクセントになります。 |

| 冷凍枝豆 | 自然解凍できるので手間いらず。ピックに2~3粒刺すと可愛らしく見えます。 |

| 星形ポテト・花形にんじん | 子どもが喜ぶ形で、冷凍食品や型抜きを活用すれば手軽に準備できます。 |

| キャンディーチーズ | 個包装を剥くだけで詰められます。小さなすき間にぴったり収まるでしょう。 |

また、シリコンカップや可愛い柄のバラン(仕切り)を使うのも効果的な方法です。おかず同士の味移りを防ぐだけでなく、おかずを固定する役割も果たしてくれます。

プリキュアの命!細かいパーツを固定する秘訣

プリキュアのキャラ弁は、キラキラした目や繊細な髪飾りなど、細かいパーツが再現度の鍵を握ります。しかし、これらのパーツは非常にはがれやすく、ずれやすいのが難点です。

そこで役立つのが、「乾燥パスタ」を使った固定方法です。

例えば、ハムで作った髪飾りや、チーズで作った妖精のキャラクターなど、少し厚みのあるパーツをおにぎりの上に固定したい場合、短く折った乾燥パスタ(サラダ用の細いものがおすすめ)をパーツの裏から刺し、そのままおにぎりに差し込みます。

こうすることで、パーツがしっかりと固定されます。パスタは、お昼に食べる頃にはご飯やおかずの水分を吸って柔らかくなっているので、そのまま食べても問題ありません。

海苔で作った目や口などの薄いパーツは、マヨネーズを少量、接着剤代わりに使うと良いでしょう。チーズの上に海苔を貼る場合、チーズの表面に薄くマヨネーズを塗り、その上から海苔を乗せて軽く押さえます。おにぎりの場合は、貼り付けたい部分の表面を少しだけ湿らせると、海苔がくっつきやすくなります。

お弁当を崩さないための3つの約束

- 詰める順番を守る:「主食→大きいおかず→小さいおかず」の順で詰めて土台を安定させる。

- すき間は徹底的に埋める:お弁当箱を振っても中身が動かないくらい、すき間なく詰める。

- 細かいパーツは固定する:乾燥パスタやマヨネーズを活用して、キャラクターのパーツがずれないようにする。

おかずの汁気はしっかり切ろう

煮物など汁気のあるおかずを入れる際は、キッチンペーパーでしっかり汁気を拭き取ってから詰めるようにしてください。汁気が多いと、味が他のおかずに移ってしまうだけでなく、ご飯がべちゃっとしたり、海苔のパーツが溶けてしまったりする原因にもなります。これは、キャラ弁の崩れに直結する重要なポイントです。

愛情たっぷり!プリキュアのキャラ弁で子どもを笑顔に

プリキュアのキャラ弁は100均の道具や身近な食材で挑戦できます。簡単なキャラ選びから始め、ご飯の着色やパーツの切り方のコツを習得。おかずや詰め方も工夫して世界観を演出し、子供が喜ぶお弁当を作りましょう。

- キャラ弁作りの道具はまず100円ショップで手に入る物から揃えるのがおすすめ

- 海苔やハムの細かいカットにはカーブ刃のはさみがとても便利で使いやすい

- 目や口などの小さなパーツを配置する際はピンセットを使うと作業が楽になる

- カラフルな髪の色は市販のデコふりを使うと手軽かつ綺麗に再現できます

- プリキュアの肌はスライスチーズに醤油を薄く塗ると自然な色合いになる

- 瞳の輝きはマヨネーズを爪楊枝の先でちょこんと乗せるだけで表現できる

- 初心者はまずデザインがシンプルな妖精やマスコットから挑戦するのが近道

- 難しいキャラは顔だけに絞ったり変身アイテムをモチーフにするのも一つの手

- ご飯の土台作りはラップを使って握ると手が汚れず衛生的に形を整えられる

- イラストを型紙にして食材に重ね爪楊枝でなぞると正確にカットできる

- 海苔はスライスチーズの上に貼り付けて一緒に切ると破れにくく扱いやすい

- パーツの配置は髪など面積の大きい部分から始め最後に目や口を乗せる

- パーツの固定にはマヨネーズを接着剤代わりに少量使うとずれにくくなる

- 厚みのあるおかずは短く折った乾燥パスタを刺して固定する裏ワザも便利

- お弁当は主食から詰めおかずですき間をなくすと持ち運んでも崩れにくい