健康や美容に良いと注目され、様々な形で食卓に取り入れられている米麹。しかし、その万能なイメージの裏には、知っておくべき米麹 デメリットも存在します。発酵食品としての恩恵を最大限に受けるためには、利用時の注意点をあらかじめ理解しておくことが重要です。

例えば、長期保存が難しい特性や、過剰摂取による体への影響、さらにはアレルギー反応の可能性も考慮しなければなりません。また、独特の風味への好みも人それぞれであり、手作りの手間と失敗のリスクを懸念する方もいるでしょう。

これらの米麹の知っておきたいデメリットと利用時の注意点を正しく把握することで、安心して日々の食生活に取り入れ、より効果的に米麹と賢く付き合うための道筋が見えてくるはずです。

- 米麹の劣化やカビを防ぐ正しい保存法を習得

- 過剰摂取による健康リスクを避けられる

- 体質に合わせた米麹の安全な利用法がわかる

- 信頼できる高品質な米麹を選べる

目次

米麹の知っておきたいデメリットと利用時の注意点

- 長期保存が難しい特性

- 過剰摂取による体への影響

- アレルギー反応の可能性

- 独特の風味への好み

- 手作りの手間と失敗のリスク

長期保存が難しい特性

米麹は日本の食文化に深く根ざした発酵食品で、味噌や醤油、甘酒など多岐にわたる製品の製造に不可欠な存在です。その独特の風味や健康効果が注目されていますが、実は長期保存が難しいという特性を持っています。特に、生の米麹は水分が多く、非常にデリケートな食材と言えるでしょう。

米麹は生きた酵素や微生物を含んでおり、これらが時間とともに活動を続けます。そのため、適切な環境で保存しなければ、品質が急速に低下してしまうのです。これは、味噌や甘酒の原料となる麹が、常に最適な状態である必要があるため、非常に重要な点となります。

生麹と乾燥麹の保存性の違い

生麹は、製造されてから時間が経つにつれて、麹菌の活動によって風味や香りが変化し、最終的にはカビの発生や異臭の原因となります。冷蔵保存の場合でも、一般的に約1週間から10日程度が目安とされています。

また、湿度の高い環境や温度変化の激しい場所では、さらに劣化が早まる傾向があります。空気に触れる面積が大きいと酸化も進みやすいため、密閉容器に入れるなどの工夫が求められるでしょう。

一方で、乾燥麹は水分含有量が少ないため、生麹に比べて保存期間が格段に長くなります。常温で数ヶ月から半年程度、適切に密閉して保存すれば、品質を保つことが可能です。これは、麹菌が休眠状態にあるため、活動が抑制されているからです。

米麹の保存で特に注意すべき点

- 湿気を避ける: 湿度はカビの発生を促します。

- 温度変化を避ける: 高温や急激な温度変化は品質低下の原因です。

- 空気に触れさせない: 酸化や雑菌の繁殖を防ぎます。

米麹の具体的な保存方法と期間

生麹を短期間で使い切る場合は、冷蔵保存が適しています。密閉できる保存袋や容器に入れ、空気をしっかりと抜いて冷蔵庫の野菜室などで保管すると良いでしょう。温度が低すぎると麹菌の活動が鈍ることもあるため、適切な温度管理が重要です。

また、一般的に冷蔵庫での保存期間は、製造日から1週間から10日程度とされていますが、製品によっては異なる場合もあるため、パッケージの表示を必ず確認することが大切です。(参照:マルコメ公式サイト)

長期保存を目的とするならば、冷凍保存が非常に有効です。小分けにしてラップで包み、さらにフリーザーバッグに入れることで、冷凍焼けを防ぎながら約3ヶ月から半年程度保存できると言われています。使う際は、冷蔵庫でゆっくりと解凍するのが品質を保つコツです。

乾燥麹は、直射日光や高温多湿を避けて常温で保存できます。購入時の袋のままではなく、密閉容器に移し替えて保管することで、風味の劣化を抑えることができます。多くの製品では、賞味期限が数ヶ月から1年程度に設定されています。

このように、米麹、特に生麹は長期保存が難しいという特性がありますが、適切な知識と方法で管理すれば、その豊かな風味と効果を最大限に活かせます。購入量や使用頻度に応じて、冷蔵、冷凍、あるいは乾燥麹の選択を検討し、賢く利用することをおすすめします。

過剰摂取による体への影響

健康に良いとされている米麹ですが、いくら体に良いものであっても、過剰に摂取すると、かえって体に負担をかける可能性があります。米麹は様々な食品に利用されており、知らず知らずのうちに摂取量が増えてしまうことも考えられますので注意が必要です。

例えば、米麹甘酒は天然の甘味料として人気がありますが、その主成分は糖質です。そのため、摂取量によっては、健康に良い効果だけでなく、望ましくない影響が出ることも理解しておくべきでしょう。

糖質の摂りすぎによる影響

米麹を使った食品、特に甘酒には、豊富なブドウ糖が含まれています。適量であればエネルギー源となりますが、たくさん飲みすぎると糖質の摂りすぎにつながりかねません。これは、血糖値の急激な上昇を引き起こす原因となります。

血糖値が急に上がると、体はインスリンを大量に分泌して血糖値を下げようとします。この血糖値の乱高下は、体に大きな負担をかけることになります。また、余分な糖質は中性脂肪として蓄積されやすいため、体重増加や肥満のリスクを高めてしまう可能性もあります。

摂取量の目安と工夫

米麹甘酒を飲む際は、製品に記載されている推奨量を守ることが大切です。一般的に、コップ半分から1杯程度(約100ml〜200ml)が目安とされています。また、飲むタイミングも重要です。

例えば、食後のデザートとして摂取する際は、その日の他の食事で糖質を摂りすぎていないか確認しましょう。食事のバランスを意識し、一度に大量に摂取するのではなく、数回に分けて少量ずつ取り入れるなどの工夫をすることで、糖質の過剰摂取を防げます。

注意点

- 甘酒の糖質は種類によって異なります。購入時に成分表示を確認しましょう。

- 糖尿病などの持病がある方は、事前に医師や管理栄養士に相談してから摂取してください。

- 飲むだけでなく、料理の甘味料として活用し、他の糖分の摂取量を調整することも有効です。

塩分摂取量の増加による影響

米麹は甘酒だけでなく、味噌や醤油麹、塩麹といった調味料にも使われています。これらの調味料を多く使う食生活を送っていると、知らないうちに塩分摂取量が増加してしまう可能性があります。過剰な塩分摂取は、さまざまな健康リスクと関連しています。

多くの日本人が、日頃の食事で推奨される以上の塩分を摂取していると言われています。塩分の摂りすぎは、高血圧の大きな要因の一つです。高血圧は心臓や血管に負担をかけ、脳卒中や心筋梗塞といった重篤な疾患のリスクを高めることが知られています。

調味料の使い方を見直す

例えば、塩麹や醤油麹は、そのままでも風味豊かなため、料理に使う際にいつもより少ない量で十分に味付けできることが多いです。これを逆手にとって、減塩を意識した調理法を取り入れてみてはいかがでしょうか。

また、市販の米麹を使った加工食品を選ぶ際には、栄養成分表示を確認し、食塩相当量をチェックする習慣をつけることが大切です。特に、漬物や加工肉などにも米麹が使われていることがあり、これらからも塩分を摂取している可能性があります。

稀なケースとしてのアレルギー反応

非常に稀なケースではありますが、米麹に含まれる麹菌やその代謝物に対して、体がアレルギー反応を示す可能性もゼロではありません。麹菌はカビの一種であるため、カビアレルギーを持つ方や、特定の食品アレルギーを持つ方は注意が必要です。

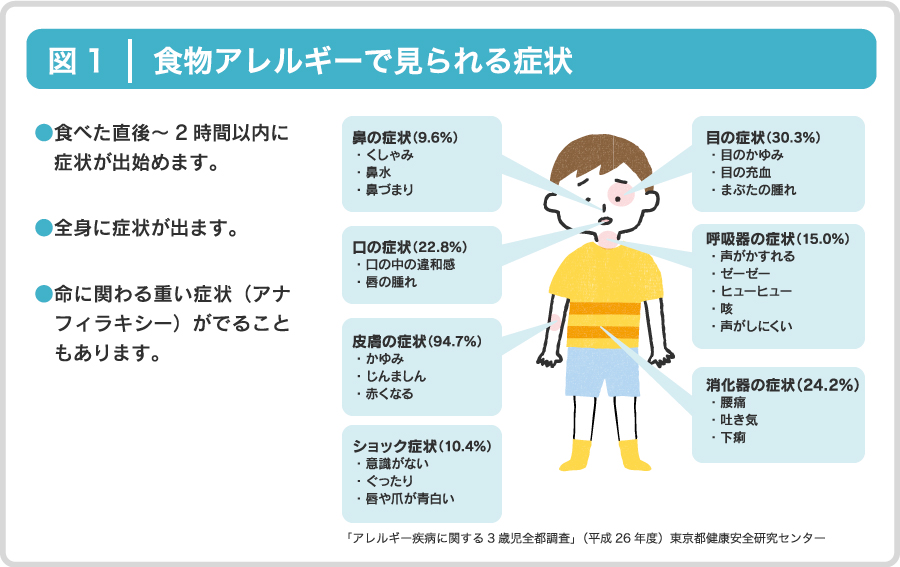

症状としては、皮膚の発疹やかゆみ、消化器系の不調(吐き気や腹痛、下痢など)、あるいは呼吸器系の症状(鼻水、くしゃみなど)が現れることがあります。もし、米麹製品を摂取した後に、いつもと違う体の異変を感じた場合は、すぐに摂取を中止することが重要です。

体調の変化に注意を払う

アレルギー症状は個人差が大きく、軽度なものから重度なものまで様々です。初めて米麹製品を試す際は、少量から始めて体の様子を見ることをおすすめします。何か異常を感じたら、速やかに医療機関を受診し、医師の診断を受けるようにしてください。

特に、食品アレルギーの既往がある方や、免疫力が低下していると感じる方は、より慎重に摂取を検討すべきでしょう。自己判断せずに専門家の意見を聞くことが、安全に米麹製品を楽しむための大切なステップになります。

補足情報

米麹はアスペルギルス属の麹菌を米に繁殖させたもので、日本の発酵食品に欠かせない存在です。通常、食品として安全に摂取できるものですが、ごく稀に特異体質の方には合わない場合があることを認識しておきましょう。

アレルギー反応の可能性

米麹は、日本の伝統的な発酵食品であり、健康志向の方々から広く注目されています。しかし、どんな食品にも言えることですが、体質によってはアレルギー反応を引き起こす可能性があり、摂取には注意が必要です。

特にアレルギー体質をお持ちの方は、米麹を摂取する際に自身の体調変化に気を配る必要があります。安全で健康的な食生活を送るためにも、どのようなリスクがあるのかを理解しておくことは大切です。

米麹に含まれる可能性のあるアレルゲン

米麹がアレルギー反応を引き起こす主な要因は、その原料や製造過程に由来します。具体的には、米自体に対するアレルギーと、麹菌に対するアレルギーの二つが考えられます。これらのアレルゲンについて詳しく見ていきましょう。

多くの場合、アレルギー反応は特定のタンパク質が原因で起こります。米麹に含まれる微量の成分に対しても、体が過敏に反応してしまうことがあるため、慎重な姿勢が求められます。

米アレルギーについて

米は日本人にとって主食であり、一般的にはアレルゲンとして認識されにくい食材です。しかし、ごく稀に米に対するアレルギーを持つ方もいらっしゃいます。これは、米に含まれるタンパク質に体が反応することで発症するケースです。

米アレルギーの症状は、口の周りのかゆみや湿疹、消化器系の不調など多岐にわたります。乳幼児に多く見られるとされますが、成人になってから発症することもありますので注意が必要です。

麹菌アレルギー(カビアレルギー)について

米麹は、蒸した米に麹菌を繁殖させて作られます。この麹菌はカビの一種であり、カビアレルギーを持つ方にとってはアレルゲンとなる可能性があります。カビアレルギーは、環境中に存在するカビの胞子を吸い込むことで発症することが一般的です。

麹菌は発酵食品の製造に不可欠な存在ですが、アレルギー体質の方には思わぬ症状を引き起こす原因となる場合があります。特に、カビに敏感な方は注意深く様子を見る必要があるでしょう。

アレルギー反応の種類と症状

米麹によるアレルギー反応は、人によって様々な形で現れます。摂取後すぐに症状が出る場合もあれば、数時間経ってから現れることもあり、症状の度合いも軽度から重度まで様々です。

ご自身の体質や免疫システムの反応によって、どのような症状が出やすいかは異なります。具体的な症状を知ることで、万が一の際に適切な対処ができるようになります。

主なアレルギー症状

アレルギー症状は、主に皮膚、消化器、呼吸器の三つの系統に現れることが多いです。どのような症状があるのかを理解しておくことは、早期発見と対処に繋がります。

米麹によるアレルギー反応の例

- 皮膚症状:湿疹、かゆみ、じんましん、皮膚の赤み

- 消化器症状:吐き気、嘔吐、腹痛、下痢

- 呼吸器症状:鼻水、くしゃみ、咳、喉の痛み、息苦しさ

これらの症状は、他のアレルギー反応と共通する部分が多いため、米麹が原因であると特定するのは難しいかもしれません。しかし、摂取後にこれらの症状が現れた場合は、原因の一つとして米麹を疑う必要があります。

アレルギー反応を起こさないための注意点

米麹を安全に楽しむためには、アレルギー反応のリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。特に初めて米麹製品を試す際や、体調がすぐれない時には、より慎重な対応が求められます。

これらの注意点を守ることで、不必要な健康被害を避け、米麹の恩恵を安全に享受できるでしょう。自身の体質と向き合い、無理のない範囲で取り入れることが大切です。

少量からの試食と体調観察

米麹製品を初めて食べる場合は、まずごく少量から試すようにしてください。その後、数時間から半日程度、体の変化がないか注意深く観察することが大切です。異変を感じた場合は、すぐに摂取を中止しましょう。

特にアレルギーの既往がある方は、普段から食べている食材であっても、体調によっては反応が出ることがあります。新たな食材を試す際は、体調の良い日に少量から始めるのが賢明です。

食品表示の確認

市販の米麹製品には、製造過程で他のアレルゲンが混入している可能性も考えられます。アレルギー表示義務のある特定原材料7品目や、表示を推奨されている21品目なども含め、原材料表示をしっかりと確認するようにしてください。

米麹だけでなく、醤油や味噌など米麹を使った加工食品を摂取する際も、必ずパッケージの表示をチェックする習慣をつけましょう。不必要なアレルギー反応を避けるためにも、この確認は非常に重要です。

アレルギー症状が現れた場合の対応

もし米麹製品を摂取後にアレルギー症状が現れた場合は、自己判断せずに速やかに医療機関を受診することが大切です。特に呼吸困難や意識障害などの重篤な症状が出た場合は、すぐに救急車を呼ぶなどの緊急対応が必要です。

アレルギーの原因特定には専門的な検査が必要となる場合もあります。医師に相談し、適切な診断と治療を受けるようにしてください。

医師への相談

前述の通り、自身が米麹に対してアレルギーを持っている可能性があると感じた場合や、過去に何らかの食品アレルギーを経験したことがある場合は、事前に医師や管理栄養士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを得ることで、より安全に米麹を取り入れる方法を見つけられるでしょう。

アレルギーは個人の体質に深く関わる問題です。自己判断で米麹の摂取を続けたり、逆に過度に避けてしまったりする前に、適切な医療機関で検査を受けることが、ご自身の健康を守る上で最も確実な方法と言えます。

アレルギーに関する情報は、厚生労働省のウェブサイトなど公的機関でも確認できます。(参照:厚生労働省)

独特の風味への好み

米麹が持つ独特の風味は、その魅力の一つである一方で、好みが分かれる点でもあります。初めて米麹製品を口にする方は、期待していた味と異なるため驚くかもしれません。

これは、米麹が発酵過程で生み出す多様な香気成分によるものです。特に甘酒など、加熱処理が控えめな製品では、これらの風味がより鮮明に感じられます。発酵食品に慣れていない方には、少し抵抗があるかもしれません。

一般的に、米麹には自然な甘みやうま味があると言われますが、それに加えてわずかな酸味や、いわゆる「発酵臭」を感じることもあります。この複雑な香りが、人によっては苦手と感じる要因となるのです。

風味に慣れるための工夫

もし米麹の風味が少し苦手だと感じる場合でも、いくつかの工夫でより美味しく楽しめるようになります。例えば、最初は少量を試してみるのが良いでしょう。

また、他の食材と組み合わせることで、米麹の風味を和らげることができます。牛乳や豆乳で割ったり、フルーツのスムージーに混ぜたりすると、より飲みやすくなる場合があります。

柑橘系の果物やシナモン、ジンジャーなどの香りの強いスパイスを加えることもおすすめです。これらが米麹の風味と調和し、新たな美味しさを引き出してくれます。

米麹の種類と発酵度合いによる違い

米麹と一口に言っても、使用される米の種類や製法、発酵の度合いによって、その風味は大きく異なります。白米麹、玄米麹、黒麹など様々な種類が存在するのです。

特に、発酵期間が短いものや特定の種類の米麹は、よりクリアでまろやかな甘みが特徴である一方、発酵が進んだものや香りの強い麹は、個性が際立つ傾向があります。

つまり、一口に米麹の風味と言っても、製品によって全く異なる印象を受けることがあります。ご自身に合った風味を見つけるために、色々な種類の米麹製品を試してみるのも良いでしょう。

注意点

- 市販の米麹甘酒でも、メーカーや製法によって風味が大きく異なります。

- 手作りの甘酒は、発酵温度や時間によって風味が変わるため、好みに合わせて調整が必要です。

- 独特な風味が苦手な場合は、少量から始めて徐々に量を増やしていくことをおすすめします。

このように、米麹の風味は多種多様であり、発酵食品ならではの個性的な香りとして捉えることができます。最初は慣れないかもしれませんが、様々な工夫を凝らして、ぜひ米麹の魅力を発見してください。

手作りの手間と失敗のリスク

自宅で米麹を作ることは、添加物のない安全な食品を求める方にとって、非常に魅力的な選択肢の一つです。しかし、そこには多くの手間と、望まない結果に終わってしまうリスクが伴うことを理解しておく必要があります。

特に、初めて挑戦する方や、普段から料理をあまりしない方にとっては、想定以上の時間や労力を費やしてしまう可能性も考えられます。このため、手作りに踏み出す前に、具体的なデメリットについて把握しておくことが大切です。

米麹作りに必要な手作業と時間

米麹を手作りするには、まず米を洗い、水に浸してから蒸す工程が必要です。これだけでも、一晩水に浸したり、蒸し器を用意したりと、かなりの時間と準備が必要になります。手間をかけるほど美味しい麹になるとも言われますね。

そして、麹菌をまぶした米を適切に保温し、数時間ごとに「切り返し」と呼ばれる作業を繰り返さなければなりません。これは、米の塊をほぐして温度や湿度を均一に保つための重要な工程です。言ってみれば、我が子を育てるような手間がかかるものです。

こうして、おおよそ丸二日かけてようやく米麹が完成します。その間、常に温度や湿度の管理に気を配る必要があり、少しでも気を抜くと失敗につながることもあります。このような一連の作業は、時間的な余裕と忍耐力を求めるでしょう。

米麹作りに潜む具体的な失敗のリスク

手作り米麹において最も避けたいのが、カビの発生です。麹菌以外の雑菌が繁殖してしまうと、麹に青や黒、赤といった色が付着することがあります。このようなカビが生えた米麹は、安全上の観点から食べることができません。

もし、カビが生えてしまった場合、それまでにかけた時間や材料が全て無駄になってしまいます。これは、せっかく手作りしようと意気込んでいた方にとっては、大きな精神的ダメージとなるでしょう。

また、温度や湿度管理の失敗もよくあるリスクです。麹菌が活発に活動できる最適な温度帯から外れてしまうと、麹菌が死滅したり、うまく増殖しなかったりします。その結果、本来期待する風味や酵素力が得られないこともあるのです。

例えば、温度が低すぎると発酵が進まず、逆に高すぎると麹菌が死滅して、酸っぱい仕上がりになってしまうことがあります。このような失敗は、味噌や甘酒など、後の加工品の品質にも大きく影響を与える要因となります。

米麹作りで特に注意したいポイント

- 徹底した衛生管理:使用する道具は全て熱湯消毒するなど、雑菌の侵入を最大限防ぎます。

- 正確な温度・湿度管理:温度計や湿度計、保温器などを活用し、環境を常に最適に保ちます。

- 適切な材料の選択:新鮮で良質な米と麹菌を使用することも成功の鍵となります。

初心者の方が失敗を避けるための対策

初めて米麹作りに挑戦する場合、最初から完璧を目指すのは難しいかもしれません。そのため、まずは少量から試してみるのがおすすめです。もし失敗しても、損失を最小限に抑えられます。

また、詳しい書籍や動画サイトで、成功事例や失敗談を事前に確認することも非常に有効な対策となります。他の人の経験から学ぶことで、自身の失敗を未然に防げる可能性が高まります。

このように、手作り米麹には多くの手間と失敗のリスクが伴います。しかし、それらのデメリットを理解した上で、適切な準備と対策を講じれば、美味しい自家製米麹を作る達成感を味わうことができるでしょう。

例えば、麹作りの具体的な手順や注意点については、発酵食品の専門機関などの情報を参考にすることも有益です。(参照:独立行政法人 酒類総合研究所)

米麹のデメリットを上手に避けるための活用術

- 適切な保存方法の実践

- 適量を守った摂取の心がけ

- 体質に合わせた利用

- 信頼できる製品の選び方

- 用途別のおすすめ活用法

適切な保存方法の実践

米麹は発酵食品の原料として非常に人気がありますが、そのデリケートな性質上、適切な保存方法を実践することが品質維持の鍵となります。保存を誤ると、せっかくの風味が損なわれたり、不快な異臭を放つようになったりする可能性も出てきます。

また、最悪の場合、健康に害を及ぼすカビが発生してしまうことも考えられますので、正しい知識を持って扱うことが極めて重要だと言えるでしょう。このため、購入したらすぐに適切な処置を施すことが求められます。

米麹の品質劣化とカビ発生のリスク

米麹を適切に保存しないと、いくつかの問題が発生するリスクがあります。まず、時間の経過とともに米麹に含まれる酵素の活性が徐々に低下してしまうことが挙げられます。

酵素の働きが弱まると、味噌や甘酒、塩麹などを作る際の発酵力が落ち、期待通りの風味や効果が得られにくくなるかもしれません。これは、米麹の鮮度が、仕上がりを大きく左右する重要な要素だからです。

カビ発生の危険性

- 高温多湿な環境下では、あっという間にカビが発生する可能性があります。

- 一度カビが生えてしまうと、その部分だけを取り除いても見えない胞子が広がっている場合があるため、非常に危険です。

- 健康被害を避けるためにも、カビが生えた米麹は使用しない方が安全であるとされています。

一方で、カビだけでなく、細菌の増殖による異臭や粘り気が出ることもあります。このような状態になった米麹は、風味だけでなく衛生面でも問題があるため、使用は避けるべきでしょう。正しい保存方法を知り、実践することで、これらのリスクを未然に防ぎ、米麹の持つ本来の魅力を最大限に引き出すことができます。

米麹の主な保存方法とそれぞれのポイント

米麹には、大きく分けて「生麹」と「乾燥麹」の二種類があり、それぞれに適した保存方法があります。これらの特性を理解し、正しい方法で保存することで、品質を長持ちさせることが可能です。

生麹の保存方法

生麹は水分を多く含んでいるため、非常に傷みやすい特徴を持っています。そのため、購入後はすぐに冷蔵、または冷凍保存を行うことが不可欠です。冷蔵保存であれば、一般的には約1週間から10日程度を目安に使い切るのが望ましいとされています。

保存する際は、密閉できる容器やジッパー付き保存袋に入れ、空気に触れるのを最小限に抑える工夫が必要です。一方、より長く保存したい場合は冷凍保存が適しています。冷凍すれば、約3ヶ月から半年程度は品質を保てると言われています。

小分けにして冷凍しておくと、使う分だけ解凍できるため非常に便利です。解凍する際は、冷蔵庫に移してゆっくりと自然解凍させるか、電子レンジの解凍モードを使用すると良いでしょう。

乾燥麹の保存方法

乾燥麹は、生麹から水分を取り除いているため、常温での保存が可能です。直射日光が当たらない涼しい場所であれば、未開封の状態でおおよそ半年から1年程度は保存できると言われています。開封後は、湿気を吸わないようにしっかりと密閉し、早めに使い切ることが肝心です。

保存期間と品質の見極め方

米麹の保存期間は、種類や保存状態によって大きく異なりますが、適切な保存方法を行っていても品質が変化する可能性はあります。特に、賞味期限はあくまで目安であり、開封後の状態には注意が必要です。

品質を見極める最も重要な方法は、見た目と匂いを注意深く確認することです。まず、見た目に異常がないかチェックしてください。例えば、白や黄緑、黒っぽい色のカビが生えていないか、粘り気が出ていないかなどを確認します。

次に、匂いを嗅いでみましょう。正常な米麹は、ほんのり甘く、独特の麹の良い香りがします。もし、酸っぱい匂いやツンとする異臭、カビ臭さが感じられる場合は、残念ながら使用を控えるべきでしょう。

これらの変化は、米麹が劣化しているサインであり、そのまま使用すると、作った食品の風味を損ねるだけでなく、健康を害するリスクも伴います。特にカビは肉眼では見えない部分にまで菌糸が広がっていることもありますので、安易に「大丈夫だろう」と判断しないことが大切です。

| 状態 | 正常な米麹 | 劣化・危険な米麹 |

|---|---|---|

| 見た目 | 白色またはクリーム色で粒がしっかりしている | カビ(白、黄緑、黒など)、粘り、変色 |

| 匂い | ほんのり甘く、麹特有の香り | 酸っぱい匂い、ツンとした異臭、カビ臭い |

| 触感 | サラサラしているか、適度な湿り気 | ベタつき、ぬめり |

このように、五感を活用して米麹の状態を確認することは、安全に美味しい発酵食品を作る上で欠かせないプロセスです。もし少しでも異変を感じたら、もったいないと感じても使用を中止することをおすすめします。(参照:農林水産省)

適量を守った摂取の心がけ

米麹は、健康維持に役立つ素晴らしい食材として広く認知されていますが、その恩恵を最大限に享受するためには、摂取する際の適量を守ることが非常に重要です。いくら良いものでも、過剰な摂取は、意図しないデメリットにつながる可能性があるため注意しましょう。

特に、米麹から作られる甘酒は、自然な甘みと優しい口当たりから、ついつい多めに飲んでしまいがちです。しかし、甘酒には糖質やカロリーが含まれており、大量に摂取すると、一日の総摂取カロリーがオーバーしてしまう可能性も指摘されています。

カロリー・糖質の過剰摂取に注意

米麹甘酒は、発酵過程で生成されるブドウ糖やオリゴ糖を多く含んでおり、これらは優れたエネルギー源となります。そのため、ダイエット中の方や血糖値の管理をされている方は、摂取量に特に気を配る必要があります。

製品によって糖質量は大きく異なりますので、購入前には必ず成分表示を確認するようにしてください。(参照:森永製菓公式サイト)

また、米麹自体は体に良い影響をもたらすと考えられていますが、ごく稀に体質に合わない方もいらっしゃることを忘れてはいけません。例えば、お腹がゆるくなる、軽い胃の不快感を覚えるといった反応が見られるケースもあります。

加えて、米麹は生きている菌を含む発酵食品であるため、その品質を保つためには適切な保存方法が不可欠です。誤った保存方法では、品質が劣化したり、望ましくない菌が繁殖したりする可能性があります。

正しい保存方法で米麹の品質を保つ

米麹は、基本的に冷蔵保存が推奨されています。購入後は速やかに冷蔵庫へ入れ、開封した場合はなるべく早めに使い切るようにしましょう。

もし長期保存を希望する場合は、冷凍保存も有効な手段の一つです。冷凍する際は、小分けにして密閉容器や保存袋に入れると、必要な分だけ取り出せて非常に便利です。

ただし、冷凍した米麹は、解凍後に風味や食感が多少変化することもあります。そのため、使用する前には状態をよく確認し、適切に判断することが大切になります。

米麹摂取の心がけ

- 一日の摂取量は、製品が推奨する量やご自身の体質に合わせて調整しましょう。

- カロリーや糖質の摂取が気になる場合は、無糖の甘酒を選ぶか、摂取量を減らしてコントロールしてください。

- 初めて米麹を摂取する際は、少量から始めて体調の変化を確認することが賢明です。

- 開封後は冷蔵庫で保存し、品質を保つためにもなるべく早く消費するようにしてください。

このように、米麹は私たちの食生活に多くのメリットをもたらす素晴らしい食材です。しかし、その恩恵を最大限に享受するためには、何よりも適量を守り、賢く生活に取り入れることが大切だと言えるでしょう。

日々の食事とバランスを取りながら、米麹を上手に活用し、健康的な毎日を送るための一助としてみてはいかがでしょうか。

体質に合わせた利用

米麹は、日本の食文化に深く根ざし、健康志向の高まりとともに注目を集めています。腸内環境の改善や美肌効果など、その多岐にわたるメリットが広く認知されています。

しかし、どんなに優れた食材であっても、全ての方の体質に必ず合うとは限りません。ご自身の体質や健康状態を把握し、適切に利用することが大切になります。

米麹に対するアレルギーの可能性

米麹の原料は米であり、発酵過程で麹菌が作用します。そのため、米に対してアレルギーを持つ方や、特定のカビ(麹菌もカビの一種です)に過敏に反応する体質の方は注意が必要です。

万が一、摂取後に皮膚のかゆみ、発疹、消化器症状(吐き気や下痢)などのアレルギー症状が出た場合は、直ちに摂取を中止し、医師に相談するようにしてください。

糖質摂取量に注意が必要なケース

米麹は、その製造過程で米のデンプンが分解され、糖に変化します。このため、甘酒や麹調味料は自然な甘みが特徴ですが、同時に糖質を多く含んでいることを忘れてはなりません。

特に、糖尿病の方や糖質制限を行っている方は、摂取量に十分な注意が必要です。製品の栄養成分表示をよく確認し、一日の糖質摂取量を考慮して取り入れるようにしてください。

敏感な胃腸への配慮

発酵食品である米麹は、腸内の善玉菌をサポートし、腸内環境を整える働きが期待されます。しかし、普段から胃腸が敏感な方が急に大量に摂取すると、一時的に体の反応として、お腹の張りやガスが発生する場合があります。

これは、腸内細菌が活発に働くことで起こる自然な反応ではありますが、不快に感じる方もいるかもしれません。初めて米麹を取り入れる際は、少量から始め、徐々に体を慣らしていくことが推奨されます。

塩分過多のリスク

米麹を使った製品の中には、塩分が多く含まれているものもあります。代表的な例は塩麹で、これは食材の旨味を引き出す万能調味料として人気があります。

しかし、塩分の摂りすぎは高血圧のリスクを高める可能性がありますので、摂取量には注意が必要です。日頃から塩分摂取量を気にされている方は、使用する麹製品の塩分量を事前に確認しましょう。

体調変化への注意と対応

米麹の摂取を始めてから、普段とは異なる体調の変化を感じた場合は、無理に摂取を続けることは避けてください。体質は人それぞれ異なり、合う合わないは当然あります。

特に、長期間にわたって体調不良が続く場合は、必ず専門医の診察を受けるようにしてください。ご自身の体の声に耳を傾け、健康を第一に行動することが大切です。

米麹利用時の主な注意点

- 米アレルギーやカビアレルギーのある方は避けるようにしましょう。

- 糖尿病や糖質制限中の方は糖質摂取量を確認してください。

- 敏感な胃腸の方は少量から試し、徐々に量を増やすのがおすすめです。

- 塩分を含む麹製品は摂取量に気を配る必要があります。

- 体調に異変を感じたら、すぐに摂取を中止し、必要であれば医師に相談してください。

信頼できる製品の選び方

米麹製品を選ぶ際、信頼できる品質のものを選ぶことは非常に重要です。適切な製品を選ぶことで、その効能を最大限に引き出し、安心安全に利用することができます。選び方を間違えると、期待する効果が得られないばかりか、余計な添加物を摂取してしまう可能性もあるでしょう。

だからこそ、どのような基準で製品を選べば良いのかを知り、賢く選択することが大切になります。品質の良い米麹は、風味や発酵力にも大きく影響を与えるため、調理の仕上がりにも差が出ると考えられます。

なぜ信頼できる米麹製品を選ぶべきなのでしょうか

米麹は、様々な健康効果が期待される発酵食品ですが、その品質は製品によって大きく異なります。信頼性の低い製品を選んでしまうと、本来期待される栄養素や酵素の恩恵を十分に受けられない可能性が出てきます。

また、製造過程で不要な添加物が加えられていたり、衛生管理が不十分だったりするケースも考えられます。安心安全に利用するためにも、製品の信頼性を確認することは欠かせません。

品質の差がもたらす影響

高品質な米麹は、米の旨味成分が十分に引き出されており、発酵力も優れています。これにより、甘酒や味噌、塩麹などの手作り発酵食品がより美味しく、風味豊かに仕上がるのです。

一方、低品質な製品では、期待したような風味や発酵の進みが得られないこともあります。これは、原材料の質や麹菌の種類、製造工程の管理体制に起因することが多いです。

信頼できる米麹製品を選ぶための具体的なポイント

信頼できる米麹製品を見分けるためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらを意識して製品を選ぶことで、安心して美味しい発酵食品を楽しむことができるでしょう。

ここでは、製品の表示やメーカーの情報、さらには価格帯など、多角的な視点から選び方のコツをご紹介いたします。購入前にぜひチェックしてみてください。

原材料の産地と種類を確認しましょう

まず注目すべきは、原材料となる米の種類と産地です。国産米を使用しているか、有機栽培米であるかなど、明確に表示されている製品は信頼性が高いと考えられます。

加えて、使用されている麹菌の種類も確認できるとより良いでしょう。これらの情報は、製品パッケージの表示やメーカーのウェブサイトで確認できることが多いです。特に、国産米100%と明記されているものは、安心感があります。

製造方法と鮮度をチェックする

米麹には「生麹」と「乾燥麹」の二種類があります。生麹は水分量が多く酵素が活発ですが、保存期間が短く管理が難しい特徴を持っています。対して乾燥麹は、保存性が高く手軽に利用できる利点があります。

どちらを選ぶかは用途によりますが、鮮度を重視するなら生麹、手軽さを求めるなら乾燥麹が良いでしょう。製造年月日や賞味期限が明記されているかどうかも重要なポイントです。

無添加であるかを重視する

品質の良い米麹は、基本的に米と麹菌のみで作られています。着色料や保存料、化学調味料などの添加物が使用されていないかを確認することが大切です。

パッケージの成分表示をしっかりと読み、「無添加」や「添加物不使用」と記載されている製品を選ぶようにしましょう。これは、米麹本来の風味を味わうためにも非常に重要な要素となります。

信頼できる米麹製品選びのチェックリスト

- 原材料(米の種類、産地)が明確か

- 無添加であるか

- 製造方法(生麹・乾燥麹)と鮮度がわかるか

- メーカー情報や口コミが確認できるか

- 価格と品質のバランスが取れているか

メーカーの信頼性と口コミ情報を参考にする

製造元の企業がどのような方針で製品を作っているか、長年の実績があるかなども判断材料になります。公式サイトなどで、米麹へのこだわりや製造工程が詳しく紹介されていると、信頼感が増します。

また、実際に製品を利用した方の口コミやレビューも参考になる情報源です。ただし、あくまで個人の感想であるため、全てを鵜呑みにせず、複数の情報を比較検討することが賢明です。

価格と品質のバランスを考慮する

米麹の価格は、原材料の質や製造方法によって幅があります。安価な製品が必ずしも品質が低いわけではありませんが、極端に安いものには注意が必要です。

逆に、高価格帯の製品が常に最上級の品質であるとは限りません。ご自身の用途や予算に合わせて、納得できる品質の製品を選ぶようにしましょう。初めは少量から試してみるのも良い方法です。

米麹製品選びにおける注意点とデメリット

信頼できる製品を選ぶことは大切ですが、いくつかの注意点も存在します。これらの点を知っておくことで、より賢く、そして失敗なく米麹選びを進めることができるでしょう。

特に、情報過多の時代においては、正しい情報を見極める力が求められます。デメリットを理解することで、予期せぬトラブルや誤解を避けることにつながります。

情報過多による選択の困難さ

現在、市場には非常に多くの米麹製品が出回っており、インターネット上でも様々な情報が飛び交っています。このため、どれが本当に良い製品なのか、情報を正しく判断することが難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

多すぎる情報に惑わされず、自身のニーズに合った製品を見つけるためには、前述のポイントをしっかりと押さえることが重要です。

信頼できる情報源や、公的な機関が提供する情報を参考にすることも役立ちます。

高価格帯の製品を選ぶ際の注意

「高ければ良いもの」という考え方は、米麹製品においても常に当てはまるわけではありません。特定のブランドや希少な原材料を使用しているために価格が高い場合もありますが、それが必ずしも自身の求める品質や効果に直結しないこともあります。

大切なのは、価格に見合った価値があるかどうかを判断することです。価格だけでなく、成分表示や製造方法、メーカーの信頼性を総合的に評価することが求められます。

米麹製品選びの注意点

- インターネット上の口コミは参考程度に留める

- 極端に安い製品、高い製品には慎重になる

- パッケージ表示だけでなく、メーカー公式サイトも確認する

偽情報や誤解を招く表示への警戒

残念ながら、中には品質を偽ったり、誇大広告をしている製品も存在します。特に、インターネット通販などでは、実際に手に取って確認できないため、注意が必要です。

過度な効能を謳う広告や、科学的根拠が不明瞭な表示には警戒し、客観的な情報に基づいて判断するように心がけましょう。疑問に感じた場合は、購入前にメーカーに問い合わせることも一つの方法です。

これらのポイントを参考に、ご自身にとって最適な米麹製品を選んで、健康的で豊かな食生活を送ってください。迷ったときは、まず少量から試してみて、ご自身の舌や体で感じることも大切です。

そして、信頼できる販売店やメーカーから購入することを常に心がけるようにしてください。そうすることで、安心して米麹の恩恵を享受できるでしょう。

用途別のおすすめ活用法

米麹は、日本の食卓に欠かせない発酵食品の基盤として、多岐にわたる用途でその力を発揮しています。甘酒や味噌、塩麹など、さまざまな製品に姿を変え、それぞれに独特の風味と栄養価をもたらしてくれるでしょう。

しかし、ご自宅で米麹を使ってこれらの食品を作る際には、発酵の管理や衛生面、そして保存方法といったいくつかの注意点が存在します。これらの点をしっかりと理解し、適切に対処することで、米麹の豊かな恩恵を最大限に享受することが可能となります。

甘酒として楽しむ

米麹を使った甘酒は、「飲む点滴」とも称されるほど栄養価が高く、自然な甘みが特徴の飲み物です。ブドウ糖やアミノ酸、ビタミンB群など、身体に嬉しい成分を豊富に含んでいます。

特に、疲労回復や美容、腸内環境の改善に役立つとされており、老若男女問わず幅広い世代に支持されています。ご自身で作る甘酒は、添加物を含まない純粋な味わいを楽しめます。

甘酒を飲む際の注意点

米麹甘酒はノンアルコールですが、ブドウ糖を多く含んでいるため、糖質の摂取量には配慮が必要です。過剰な摂取は、カロリーオーバーや血糖値の上昇につながる可能性があります。

特に、糖尿病などで食事制限をされている方は、摂取量を控えるか、かかりつけ医に相談してから飲むようにしてください。発酵が不十分だと、麹の酵素が十分に働かないこともあります。

調味料として活用する

米麹は、塩麹や醤油麹といった万能調味料の原料としても非常に優れています。これらの調味料は、食材の持つ旨味を最大限に引き出し、料理全体の風味を格段に向上させる効果が期待できます。

発酵の力により、肉や魚は驚くほど柔らかくなり、野菜は深みのある味わいに変わるでしょう。和食はもちろんのこと、洋食や中華料理にも応用できるため、レパートリーが広がります。

塩麹のメリットと注意点

塩麹は、料理にまろやかな塩味と深いコクを与えてくれます。特に肉や魚を漬け込むと、麹に含まれる酵素がたんぱく質を分解し、しっとりとしてジューシーな仕上がりになります。

ただし、塩分が含まれていますので、使用量には十分な注意が必要です。一般的な塩よりも塩分濃度が低い場合が多いですが、摂取する全体の塩分量には意識を向けることが大切です。

塩麹活用のヒント

- 鶏むね肉や豚肉に揉み込み、一晩置くだけで柔らかく美味しくなります。

- 野菜スティックのディップソースとして、素材の味を引き立てます。

- 手作りドレッシングに少量加えると、味に深みと旨味が加わるでしょう。

醤油麹のメリットと注意点

醤油麹は、醤油の香ばしさと米麹のまろやかさが絶妙に組み合わさった調味料です。卵かけご飯にかけるだけでも箸が止まらないほど美味しく、炒め物や煮物の味付けにも重宝します。

塩麹と同様に、発酵によって生成される旨味成分が豊富に含まれています。ですが、醤油がベースとなっているため、こちらも塩分摂取量に注意し、過剰な使用は避けるよう心がけましょう。

自家製発酵調味料の衛生管理

ご自身で塩麹や醤油麹を作る際は、清潔な容器と道具を使用することが極めて重要です。また、適切な温度管理を行い、雑菌の繁殖やカビの発生を防ぐよう細心の注意を払う必要があります。

特に気温の高い時期は、発酵が進みやすいため、管理にはより一層の注意が必要です。異臭がしたり、いつもと違う色の変化が見られたりした場合は、安全のため使用を控えてください。

味噌を手作りする

米麹を使って味噌を手作りすることは、日本の伝統的な食文化に触れる貴重な体験となります。時間と手間はかかりますが、無添加で安心できる、自分だけの特別な味の味噌を作ることができます。

味噌は、長期熟成によって生まれる奥深い味わいが特徴で、日々の食卓に欠かせない調味料です。自家製味噌ならではの格別の風味は、市販品では味わえない満足感をもたらすでしょう。

味噌作りの知恵

味噌作りでは、米麹の酵素が大豆のタンパク質を分解し、旨味成分であるアミノ酸や、健康維持に役立つビタミン、ミネラルが生成されます。熟成期間が長いほど、これらの成分がより豊かになると言われています。

また、自家製味噌は保存料や添加物を一切使わずに作れるため、食の安全性にこだわりたい方には最適です。お子様と一緒に取り組む食育としても、非常に価値のある経験になるでしょう。

味噌作りのデメリットとして、完成までに長期間の熟成が必要となる点が挙げられます。一般的に、数ヶ月から一年以上かかることもあり、すぐに食卓に並べることはできません。

また、熟成中のカビ対策も重要です。適切な環境での保存と、定期的な状態確認といった手間と忍耐が求められます。しかし、その手間をかけた分、完成した時の喜びはひとしおです。

米麹の応用的な活用法

米麹は、前述の甘酒や調味料、味噌作り以外にも、様々な方法で食生活に取り入れることが可能です。例えば、自家製ぬか漬けのぬか床に加えることで、発酵を促進し、より風味豊かで美味しい漬物を作ることができます。

また、野菜や果物と一緒に漬け込んで、酵素ドリンクを手作りすることもできます。麹の酵素が素材の糖分を分解し、身体に優しいドリンクに仕上がるでしょう。他にも、パンやお菓子の生地に少量加えることで、しっとりとした食感や自然な甘みをプラスすることも可能です。

このように、米麹は非常に汎用性が高く、日々の料理を豊かにし、健康維持にも役立つ優れた食材です。しかし、どのような用途で使う場合でも、清潔な環境での作業と適切な保存が重要になりますので、この点だけは常に留意してください。

| 用途 | 主なメリット | 主な注意点 |

|---|---|---|

| 甘酒 | 栄養補給、自然な甘み | 糖質の摂りすぎ、酵素の失活に注意 |

| 塩麹 | 旨味アップ、肉魚の軟化効果 | 塩分量、発酵の管理が必要 |

| 醤油麹 | 深いコクと風味の向上 | 塩分量、カビの発生に注意 |

| 味噌 | 長期熟成の深い味わい、腸活効果 | 熟成期間、カビ対策、塩分量 |

| ぬか漬け | 発酵促進、風味アップ | ぬか床の管理、雑菌の混入 |

まとめ:米麹のデメリットを理解し、賢く付き合う

米麹は保存、過剰摂取、アレルギー、風味、手作りでデメリットも。正しい保存と適量摂取、体質・製品理解で賢く活用しましょう

- 生米麹は水分が多くデリケートで冷蔵でも約1週間と長期保存が難しい

- 乾燥麹は水分が少なく常温で数ヶ月から半年程度保存可能で扱いやすい

- 湿気や温度変化を避け密閉容器で空気に触れさせない保存が重要である

- 米麹甘酒は糖質が多く血糖値の急上昇や体重増加に繋がりかねない

- 甘酒はコップ半分から1杯を目安に飲むタイミングを工夫して摂取したい

- 米麹調味料は塩分を多く含むため高血圧リスクを考慮し使用量を調整する

- 稀に麹菌や米アレルギーを持つ方は摂取後に体調変化を示すことがある

- 皮膚の発疹消化器不調呼吸器症状など異常があれば速やかに医療機関を受診する

- 初めて米麹製品を試す際は少量から始め体の様子を慎重に観察する

- 米麹の独特の風味は発酵によるもので人によって好みが分かれることがある

- 風味が苦手な場合は牛乳やフルーツと組み合わせたり少量から試したりする

- 自宅での米麹作りは蒸す切り返しなど多くの手間と時間が必要となる

- 手作りは温度湿度管理の失敗や雑菌によるカビ発生リスクが高いので注意する

- 信頼できる米麹製品は原材料の産地や無添加表示で確認し賢く選ぶ

- 自身の体質や健康状態を把握し適量を守って米麹を賢く利用していく