苦い薬や粉薬を飲む際の心強い味方、オブラート。しかしその一方で、「オブラートは体に悪い」という噂を耳にして、漠然とした不安を感じたことはありませんか?便利だからこそ、その安全性が気になるところです。

この記事では、そんなオブラートの安全性に関する疑問を徹底的に解明します。そもそもオブラートの主成分はでんぷんであり、その原材料はじゃがいもやとうもろこし由来で安心できるのか、また添加物は含まれているのかという気になる成分表示まで詳しく見ていきます。

さらに、オブラートの食べ過ぎは問題ないのか、あるいはでんぷんアレルギーの人は注意が必要なのかといった、具体的な疑問にもお答えします。

安全性だけでなく、正しい使い方を知ることも大切です。薬を効果的に飲むための基本の使い方や喉に詰まらせないための注意点はもちろん、特にデリケートな赤ちゃんや子供への使用で気をつけることについても触れていきます。

また、便利な服薬ゼリーとの違いやメリット・デメリットを比較したり、意外な料理やお菓子作りへの応用とその安全性についても探ります。

本記事を最後まで読めば、オブラートは体に悪いのかという疑問への結論と安全な活用法が明確になります。漠然とした不安を解消し、安心してオブラートを活用するための知識を深めていきましょう。

- 「オブラートが体に悪い」という誤解が解け安心して使える

- アレルギーなど安全に使うための具体的な注意点がわかる

- 喉に詰まらせないための正しい飲み方のコツがわかる

- 服薬ゼリーとの違いを理解し自分に合った製品を選べる

目次

オブラートが体に悪いという噂は本当?原材料から安全性を解説

- オブラートの主成分は「でんぷん」

- 原材料はじゃがいもやとうもろこし由来で安心

- 添加物は含まれている?気になる成分表示

- オブラートの食べ過ぎは問題ない?

- でんぷんアレルギーの人は注意が必要

オブラートの主成分は「でんぷん」

「体に悪いのでは?」と心配されることもあるオブラートですが、その心配はほとんど不要です。なぜなら、オブラートの主成分は、私たちが普段から口にしている「でんぷん」から作られているからです。

このように言うと、多くの方が驚かれるかもしれません。薬を包むためのもの、というイメージが強いため、何か特殊な化学物質でできているように思われがちですが、実際はとてもシンプルな食品なのです。

オブラートの原材料と製造方法

オブラートの原材料は、主に「ばれいしょでんぷん(じゃがいものでんぷん)」や「かんしょでんぷん(さつまいものでんぷん)」です。これを水に溶かして加熱し、どろどろになったものを薄い膜状にのばして乾燥させる、という非常にシンプルな工程で作られています。

例えば、国内で高いシェアを誇る国光オブラート株式会社の公式サイトによると、同社の製品の原材料は「ばれいしょでんぷん」と明記されています。

(参照:国光オブラート株式会社 公式サイト)

つまり、オブラートは食品衛生法上も「食品」に分類されています。薬を飲むための補助的な役割を果たしますが、それ自体は食べ物であり、薬と一緒に体の中に入っても全く問題ありません。

豆知識:オブラートの歴史

オブラートは、もともと薬を飲むためではなく、お菓子作りのために発明されたものだと言われています。19世紀のヨーロッパで、パン職人がパン種を焼く際に、生地が鉄板にくっつかないようにでんぷんのシートを敷いたのが始まりという説があります。これが日本に伝わり、苦い薬を飲みやすくするために使われるようになったのです。

食べても安全?過剰摂取の心配は?

主成分がでんぷんであることから、オブラートは食べても安全なものです。味や匂いがほとんどなく、口の中や胃ですぐに溶ける性質を持っているため、薬の味や匂いを感じることなくスムーズに飲む手助けをしてくれます。

一方で、「でんぷんなら、食べ過ぎたら太るの?」と気になる方もいるかもしれません。

確かに、でんぷんは糖質ですので、エネルギー源となります。しかし、オブラート一枚あたりのカロリーはごくわずかです。一度に何十枚、何百枚も食べるようなことは現実的に考えにくいため、通常の服薬で使う範囲であれば、カロリーや糖質の過剰摂取を心配する必要はまずないでしょう。

アレルギーに関する注意点

オブラートは安全な食品ですが、ごく稀なケースとして、原料となるじゃがいもやとうもろこしなどにアレルギーを持つ方は注意が必要かもしれません。もし、オブラートを使用して体調に異変を感じた場合は、使用を中止し、医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

これらの理由から、オブラートは体に悪いものではなく、むしろ薬を正しく服用するための非常に有用なアイテムと言えるでしょう。成分が気になる場合は、購入する製品のパッケージに記載されている原材料名を確認すると、より安心して使用できます。

原材料はじゃがいもやとうもろこし由来で安心

「薬を包む薄いシート」として知られるオブラート。口に入れるものだからこそ、「体に悪い成分が含まれているのではないか」と心配になる方もいるかもしれません。

しかし、オブラートの原材料は、私たちの食生活に非常に身近なものから作られているため、安心して使用できます。その理由は、主成分がじゃがいもやとうもろこしから採れる「でんぷん」だからです。

でんぷんは、ご飯やパン、麺類などにも含まれている炭水化物の一種であり、体内でエネルギー源となる栄養素です。特別な化学薬品ではなく、食品として広く利用されている成分で構成されているため、体に害を及ぼす心配はほとんどありません。

普段の食事にも使われる「でんぷん」

このように言うと、オブラートがより身近なものに感じられるかもしれません。例えば、馬鈴薯澱粉は片栗粉として料理のとろみ付けに使われますし、コーンスターチはカスタードクリームや一部のお菓子作りで活躍しています。

つまり、私たちは知らず知らずのうちに、オブラートと同じ原材料を日常的に口にしているのです。製造過程も非常にシンプルで、でんぷんを水に溶かして薄く伸ばし、乾燥させるというものが基本になります。

製品によっては、シート同士がくっつくのを防ぐために植物由来の乳化剤(レシチンなど)が微量に加えられることもありますが、これらも安全性が確認された食品添加物です。

オブラートの主な原材料とその役割

一般的なオブラート製品に使われる原材料の例を以下に示します。

| 原材料名 | 由来 | 主な役割・特徴 |

|---|---|---|

| 馬鈴薯澱粉 | じゃがいも | オブラートの主成分。透明でなめらかな膜を作る。 |

| 甘藷澱粉 | さつまいも | 主成分の一つ。製品によって使われることがある。 |

| コーンスターチ | とうもろこし | 膜の強度を高め、破れにくくするために使われることがある。 |

| 乳化剤(レシチンなど) | 大豆など | シート同士の付着を防ぎ、一枚ずつ剥がしやすくする。 |

※製品によって使用される原材料は異なります。詳しくは商品の成分表示をご確認ください。

安心して使うための注意点

ただ、原材料が安全だからといって、注意点が全くないわけではありません。いくつか知っておきたいポイントがあります。

アレルギーと過剰摂取について

オブラートは食品由来の成分でできていますが、ごく稀にじゃがいもやとうもろこし、大豆(乳化剤由来)などにアレルギーを持つ方は反応してしまう可能性があります。もし、特定の食物アレルギーをお持ちの場合は、使用前に必ず製品の原材料表示を確認してください。

また、オブラートは炭水化物なのでカロリーがあります。もちろん、薬を飲む際に数枚使う程度では全く問題になる量ではありません。しかし、お菓子として大量に食べるようなことは、カロリーの過剰摂取につながる可能性があるため避けた方が良いでしょう。

【豆知識】オブラートは湿気にとても弱い

でんぷんでできているオブラートは、水分を含むとすぐに溶けてしまう性質を持っています。そのため、保管する際は湿気を避けることが非常に重要です。

濡れた手で触ったり、湿度の高い場所に放置したりすると、シート同士がくっついて使えなくなってしまうことがあります。使用後はケースの蓋をしっかりと閉め、乾燥した場所で保管するようにしましょう。

これらの理由から、オブラートは体に悪いどころか、非常に安全性の高い食品由来の製品であると言えます。薬の苦味や喉への引っかかりを和らげるために、安心して活用してください。

添加物は含まれている?気になる成分表示

薬を飲むときに使うオブラートですが、「口に入れるものだから、体に悪い成分が入っていないか心配…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。特に、添加物の有無は気になるところでしょう。

結論からお伝えすると、多くのオブラートは、食品として普段から使われている、ごくシンプルな原材料で作られています。そのため、過度に心配する必要はないと言えます。

オブラートの主成分は「でんぷん」

市販されている多くのオブラートの主成分は、「ばれいしょでん粉」や「かんしょでん粉」です。これは、それぞれ「馬鈴薯(じゃがいも)」や「甘藷(さつまいも)」から作られたでんぷんのことです。

つまり、普段私たちが料理で使う片栗粉などと同じ、食品由来の成分が主原料となっています。薬を飲みやすくするために作られているため、体に余計な負担をかけないよう、非常にシンプルな構成になっているのです。

- ばれいしょでん粉(馬鈴薯澱粉): じゃがいもから作られるでんぷん。

- かんしょでん粉(甘藷澱粉): さつまいもから作られるでんぷん。

- とうもろこしでん粉(コーンスターチ): とうもろこしから作られるでんぷん。

これらの身近な食品が、オブラートの基本となっています。

添加物は含まれているの?

「添加物」と聞くと、化学的に合成されたものをイメージするかもしれませんが、オブラートに使われることがある成分も確認しておきましょう。

成分表示をよく見ると、「レシチン」という成分が記載されている製品が多くあります。これは、オブラートが乾燥してくっついてしまったり、水に溶けたりするのを防ぐ「乳化剤」としての役割を果たしています。

このレシチンは、多くの場合「大豆由来」です。レシチン自体は食品に含まれる成分であり、安全性に問題があるわけではありません。ただ、一点だけ注意が必要です。

また、お子様向けのゼリー状のオブラートなど、一部の製品には味や色をつけるために甘味料や着色料が使われている場合があります。しかし、これらの多くも植物由来の天然着色料(クチナシ色素、ベニバナ色素など)が使用されていることがほとんどです。もちろん、添加物が一切含まれていない製品も数多く販売されています。

| 成分の種類 | 具体的な成分名(例) | 主な役割 |

|---|---|---|

| 主原料 | ばれいしょでん粉 | オブラートの本体を形成する。 |

| 乳化剤 | レシチン(大豆由来) | オブラート同士が付着するのを防ぐ。 |

| 着色料 | クチナシ色素、ベニバナ黄色素 | 色を付ける(主にゼリータイプなどで使用)。 |

※上記は一般的な例です。実際の製品の成分は必ずパッケージでご確認ください。

このように、オブラートの成分は非常にシンプルで、体に悪い影響を及ぼすようなものは基本的に含まれていないと考えてよいでしょう。それでも心配な方やアレルギーをお持ちの方は、無添加の製品を選んだり、使用前に成分表示を確認したりすることをおすすめします。

オブラートの食べ過ぎは問題ない?

薬を飲みやすくしてくれる便利なオブラートですが、お菓子感覚でたくさん食べてしまっても本当に問題ないのでしょうか。

結論からお伝えすると、オブラートを多少食べ過ぎたとしても、直ちに深刻な健康被害につながる可能性は低いと考えられます。ただし、それはあくまで「適量であれば」の話であり、過剰な摂取にはいくつかの注意点が存在します。

オブラートの主成分は安全な「でんぷん」

なぜオブラートが基本的に安全かというと、その理由は原材料にあります。オブラートの主成分は、じゃがいもやさつまいも、とうもろこしなどから作られる「でんぷん」です。

これは、私たちが普段の食事で口にしている食品と全く同じ成分でできています。そのため、体内で自然に消化・吸収されるものであり、薬のように体に特殊な作用を及ぼす心配はありません。

食べ過ぎは禁物!過剰摂取による4つの注意点

しかし、いくら安全な食品が原料であっても、「食べ過ぎ」は別の問題を引き起こす可能性があります。ここでは、オブラートの食べ過ぎによって考えられる主な注意点を4つご紹介します。

1. カロリーの過剰摂取

オブラートはでんぷん、つまり炭水化物でできているため、当然ながらカロリーがあります。製品によって多少の違いはありますが、一般的に100gあたり約350kcalとされています。これは、ご飯お茶碗一杯分(約150g)のカロリーを上回る数値です。1枚1枚は軽くても、たくさん食べれば相応のカロリー摂取につながることを覚えておきましょう。

2. 血糖値への影響

主成分が炭水化物であるため、一度に大量に摂取すると食後の血糖値が急激に上昇する可能性があります。特に、糖尿病をお持ちの方や、健康診断などで血糖値の高さを指摘されている方は注意が必要です。

3. 消化不良や便秘のリスク

オブラートには水分を吸収しやすい性質があります。そのため、水分補給が不十分な状態で大量に食べると、胃腸に負担をかけたり、お腹が張ったりする原因になるかもしれません。場合によっては、腸内で固まってしまい便秘につながる可能性も考えられます。

4. 栄養の偏り

オブラート自体には、体を作るために必要なビタミンやミネラル、たんぱく質といった栄養素はほとんど含まれていません。もしオブラートでお腹を満たしてしまうと、本来摂取すべき栄養素が摂れなくなり、栄養バランスが崩れる原因となりかねません。

これらの理由から、オブラートはあくまで「薬を飲むための補助用品」として捉え、おやつ代わりに大量に食べるのは避けるのが賢明です。

参考:オブラートのカロリーを他の食品と比較

オブラートのカロリーがどのくらいなのか、身近な食品と比較してみましょう。

| 食品名 | 目安量 | カロリー(目安) |

|---|---|---|

| オブラート(袋型) | 1枚(約0.3g) | 約1kcal |

| オブラート(100枚) | 1袋(約30g) | 約105kcal |

| ご飯 | お茶碗1杯(150g) | 約234kcal |

| 6枚切り食パン | 1枚 | 約158kcal |

※上記のカロリーはあくまで一般的な目安であり、製品によって異なります。

こうして見ると、1枚あたりのカロリーはごくわずかですが、1袋(100枚)食べるとおにぎり約半個分に相当するカロリーになることが分かります。

でんぷんアレルギーの人は注意が必要

オブラートは、苦い粉薬などを飲みやすくするために使われる、とても便利なアイテムです。一般的には体に害のない安全な食品として知られていますが、実は注意が必要なケースも存在します。

結論から言うと、でんぷんアレルギーをお持ちの方は、オブラートの使用に際して慎重になる必要があります。なぜなら、オブラートの主原料が「でんぷん」だからです。

ここでは、でんぷんアレルギーとオブラートの関係性、そして注意すべき点について詳しく解説していきます。

オブラートの主成分とアレルギーの関連性

市販されている多くのオブラートは、「ばれいしょでんぷん(馬鈴薯澱粉)」を主原料として製造されています。ばれいしょ、つまり「じゃがいも」のことです。他にも、製品によっては「かんしょでんぷん(さつまいも)」や「コーンスターチ(とうもろこし)」などが使われることもあります。

このため、じゃがいもやとうもろこしなど、原料となる特定の食品にアレルギーを持つ方がオブラートを摂取すると、アレルギー症状を引き起こす可能性が考えられます。

でんぷんアレルギーの症状は人によって様々ですが、一般的には以下のようなものが報告されています。

でんぷんアレルギーで起こりうるとされる症状の例

- 皮膚の症状:じんましん、かゆみ、赤み、湿疹など

- 消化器の症状:腹痛、下痢、吐き気、嘔吐など

- 呼吸器の症状:くしゃみ、鼻水、咳、息苦しさなど

なお、ごく稀にアナフィラキシーショックといった重篤な症状に至るケースもあるとの情報もあります。体に異変を感じた場合は、速やかに医療機関を受診してください。

購入前に必ず原材料の確認を

もし、あなたやご家族に何らかの食物アレルギーがある場合、オブラートを使用する前には、必ずパッケージに記載されている「原材料名」を確認する習慣をつけましょう。

どの食品のでんぷんが使われているかを知ることで、アレルギー反応のリスクを未然に防ぐことにつながります。ご自身がどのでんぷんに対してアレルギー反応を示すのかを正確に把握しておくことも大切です。

オブラート使用前のチェックポイント

アレルギー体質の方が安全にオブラートを使用するためには、以下の点を確認することが推奨されます。

- ご自身の持つアレルギーの原因物質を正確に把握する。

- 使用するオブラートのパッケージ裏面にある原材料表示を確認し、アレルギーの原因物質が含まれていないかチェックする。

- 不明な点や不安なことがある場合は、かかりつけの医師や薬剤師に相談する。

アレルギーがある場合の代替案

それでは、でんぷんアレルギーがあってオブラートが使えない場合、どのようにして薬を飲めば良いのでしょうか。いくつか代替案があります。

例えば、「服薬補助ゼリー」を利用する方法が挙げられます。ゼリー状のオブラートとも言える製品で、薬の味やにおいを感じにくくしてくれます。ただし、服薬補助ゼリーにも様々な原材料が使われているため、こちらも同様にアレルギー表示の確認が必要です。

他にも、空のカプセルに粉薬を詰めて飲む方法や、医師や薬剤師に相談して薬の形状を錠剤やカプセル剤、シロップ剤などに変更できないか聞いてみるのも一つの手でしょう。

いずれにしても、アレルギーに関して不安がある場合は、自己判断で摂取するのではなく、専門家である医師や薬剤師に相談することが最も安全で確実な方法となります。

補足:アレルギー表示について

食品表示法では、アレルギー症状を引き起こす可能性のある特定原材料7品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳)については表示が義務付けられています。また、特定原材料に準ずるものとして21品目が表示推奨と定められています。(参照:消費者庁 アレルギー表示に関する情報)

じゃがいもやとうもろこしは、現在のところこれらの品目には含まれていませんが、メーカーによっては自主的に表示している場合があります。購入時にはしっかりと確認しましょう。

使い方次第でオブラートは体に悪い?正しい使用法と注意点

- 薬を効果的に飲むための基本の使い方

- 喉に詰まらせないための注意点

- 赤ちゃんや子供への使用で気をつけること

- 服薬ゼリーとの違いとメリット・デメリット

- 料理やお菓子作りへの応用と安全性

薬を効果的に飲むための基本の使い方

薬の苦味や粉っぽさが苦手な方にとって、オブラートは非常に便利なアイテムです。しかし、使い方を少し間違えるだけで、口の中に張り付いてしまったり、うまく飲み込めなかったりといった経験をされた方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、薬をスムーズに、そして効果を損なうことなく飲むための、オブラートの基本的な使い方について詳しく解説していきます。

まずは準備から!オブラートを使う前に揃えたいもの

オブラートで薬を飲む際には、事前にいくつか準備しておくと、よりスムーズに進めることができます。

まず、主役である「オブラート」と「服用する薬」を用意します。そして、飲み込むための「コップ一杯の水か、ぬるま湯」は必須です。冷たすぎる水は、胃への刺激になる可能性もあるため、常温の水やぬるま湯が推奨されることがあります。また、粉薬をオブラートに乗せる際に便利な「小さめのスプーン」や、オブラートを一時的に置くための「清潔な小皿」があると、薬をこぼす心配が減り、作業がしやすくなるでしょう。

準備するものリスト

- オブラート

- 薬(粉薬・顆粒など)

- コップ一杯の水かぬるま湯

- 小さめのスプーン(あると便利)

- 清潔な小皿(あると便利)

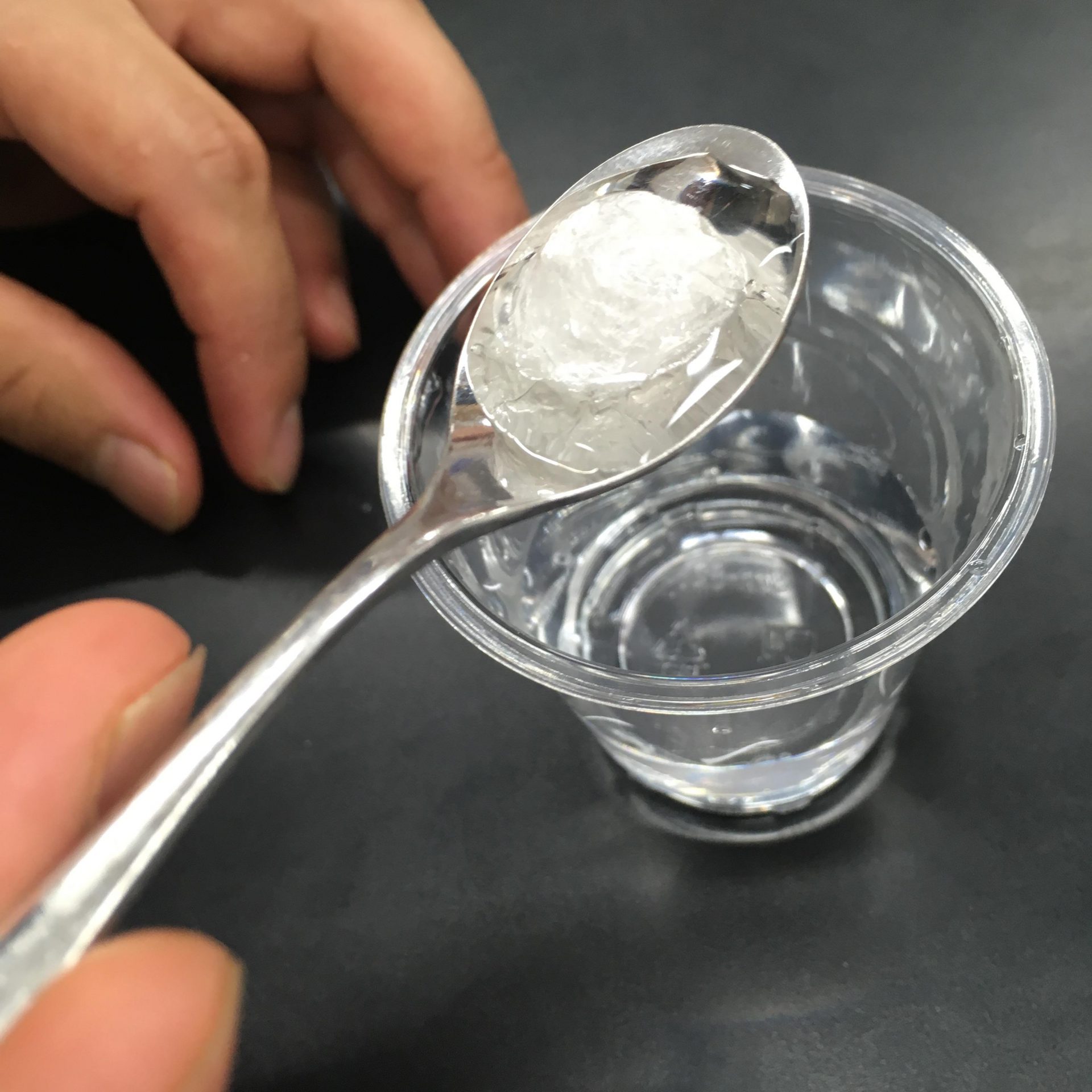

【ステップ1】薬が漏れない!上手な包み方の手順

薬をしっかり包むことが、オブラートを上手に使うための最初の関門です。

まず、乾いた手でオブラートを1枚取り、小皿の上などに置きます。このとき、手が濡れているとオブラートが溶けたり、くっついたりしてしまうため注意が必要です。次に、スプーンなどを使って、オブラートの中央に薬を乗せます。

薬の量が多すぎると、うまく包めずに破れてしまう原因になるため、1回で包む量はオブラートの大きさに対して余裕を持たせることが大切です。もし薬が多い場合は、面倒でも2回に分けることを検討しましょう。

薬を乗せたら、オブラートの端を中央に集めるようにして、薬を包み込みます。茶巾絞りのように、きゅっとねじって閉じると、薬が漏れ出しにくくなります。

【ステップ2】喉に張り付かない!飲み方のちょっとしたコツ

上手に包めたら、いよいよ飲む段階です。ここでのポイントは、水の量と飲み込むときの姿勢にあります。

まず、薬を飲む前に、少量の水で口の中を潤しておきましょう。口の中が乾いていると、オブラートが張り付きやすくなります。次に、包んだ薬を舌の中央あたりに乗せます。そして、コップの水を多めに口に含んでください。このとき、オブラートと水を一緒に一気に飲み込むのがコツです。

水を飲む際、真上を向くと気道が狭くなり、むせやすくなることがあります。むしろ、少しあごを引くような姿勢を意識すると、食道が広がってスムーズに飲み込みやすくなると言われています。オブラートがゼリー状に変化し、つるんと喉を通っていく感覚で飲めると成功です。

オブラート使用時の注意点

オブラートを快適に使うためには、いくつかの注意点があります。

- 水の量が少ない:オブラートが十分に水分を吸わず、口の中や喉に張り付く一番の原因になります。必ずたっぷりの水で飲んでください。

- 口の中に長くとどめる:オブラートは水分で溶けるように作られています。口の中に長く含んでいると、破れて中の薬が出てきてしまう可能性があります。

- ジュースやお茶で飲まない:薬の種類によっては、飲み物との相互作用で効果が弱まったり、逆に強まりすぎたりすることがあります。特別な指示がない限り、水かぬるま湯で服用するのが基本です。

このように、いくつかの簡単な手順とコツを押さえるだけで、オブラートは薬を飲む際の強力な味方になります。もし今まで苦手意識があった方も、ぜひこの方法を試してみてはいかがでしょうか。

喉に詰まらせないための注意点

オブラートは、苦い薬や飲みにくい粉薬を飲む際の便利なアイテムですが、その使い方を誤ると喉に詰まらせてしまう可能性があります。

特に、薄くて水に濡れると貼りつきやすくなる性質があるため、正しい使い方を理解しておくことが非常に重要になります。ここでは、誰もが安全にオブラートを使用できるよう、喉に詰まらせないための具体的な注意点を詳しく解説していきます。

なぜオブラートは喉に詰まりやすいのか?

そもそも、なぜオブラートが喉に詰まる危険性があるのでしょうか。その理由は、オブラートの主成分であるデンプンが持つ性質にあります。

オブラートは水に触れると、表面がゲル状に変化します。このゲル状になったオブラートが、口の中や喉の粘膜にぴったりと貼りつきやすくなるのです。唾液の量が少ない方や、加齢などにより飲み込む力(嚥下機能)が低下している方は、特に貼りつきやすくなる傾向があり、注意が必要でしょう。

喉に詰まらせないための3つの基本ポイント

オブラートを安全に使うためには、いくつかの簡単なコツがあります。主に「水の量」「薬の包み方」「飲み込む際の姿勢」の3つが重要です。

ポイント1:十分な量の水を用意する

まず最も大切なのが、十分な量の水またはぬるま湯を用意することです。水の量が少ないと、オブラートが口の中で十分に潤わず、喉に貼りつく原因になってしまいます。逆に、一度に大量の水を口に含みすぎても、オブラートが破れて中の薬が出てしまうことがあるため、適量を意識しましょう。

服薬時の水の目安

コップ1杯(約150ml~200ml)の水やぬるま湯を用意するのがおすすめです。最初に口を潤してから、オブラートを口に含み、残りの水で一気に流し込むようにするとスムーズに飲めます。

ポイント2:薬の包み方を工夫する

薬の包み方にも少しだけコツがあります。薬をオブラートの中央に置き、空気が入らないように注意しながら、小さくまとめすぎない程度の大きさに包むのが理想的です。

薬の量が多い場合は、無理に一つにまとめず、複数回に分けて飲むようにしてください。小さく固くまとめすぎると、かえって喉を通過しにくくなる場合があります。

ポイント3:飲み込む際の正しい姿勢

薬を飲むときの姿勢も、実はとても重要です。椅子に座り、背筋を軽く伸ばして少しだけ顎を引いた姿勢をとりましょう。

よく、薬を飲む際に真上を向いてしまう方がいますが、これは気管が広がりやすくなるため、誤嚥(ごえん)のリスクを高める可能性があります。少し顎を引くことで、食道が広がりやすくなり、オブラートがスムーズに胃へと送られます。

特に注意が必要なケース

小さなお子様やご高齢の方がオブラートを使用する際は、周りの方が特に注意を払ってあげることが大切です。

お子様やご高齢者の服薬介助の注意点

嚥下機能が未発達な小さなお子様や、機能が低下しているご高齢者の場合、オブラートが喉に貼りつくリスクはより高まります。服薬ゼリーなど、他の服薬補助用品の利用も検討するのが良いでしょう。

もしオブラートを使用する場合は、必ず一人では飲ませず、大人がそばで見守りながら、少量ずつ飲ませるようにしてください。不安な場合は、使用前にかかりつけの医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

万が一、喉に違和感があったら

もしオブラートを飲んだ後に、喉に貼りついたような違和感が残った場合は、慌てずに落ち着いて対処しましょう。

まずは、コップ1杯程度の水やぬるま湯を、数回に分けてゆっくりと飲んでみてください。多くの場合、これだけで貼りついたオブラートは流れていきます。それでも違和感が取れない場合や、息苦しさ、強い痛みを感じる場合は、ためらわずに速やかに医療機関を受診してください。

赤ちゃんや子供への使用で気をつけること

苦いお薬を飲むのが苦手なお子さんのために、オブラートの利用を考える保護者の方は多いでしょう。基本的に、オブラートの主成分はでんぷんであり、赤ちゃんや子供の体にとって害のあるものではありません。しかし、使用する際にはいくつか注意すべき点が存在します。

特に、飲み込む力が未熟な小さなお子さんに使用する場合は、安全への配慮が不可欠です。ここでは、赤ちゃんや子供にオブラートを使う際に気をつけるべきポイントを詳しく解説していきます。

最も注意すべきは誤嚥のリスク

赤ちゃんや子供にオブラートを使用する上で、最大の注意点は誤嚥(ごえん)や窒息のリスクです。大人であれば問題なく飲み込めるオブラートも、嚥下機能(飲み込む力)が未発達な子供にとっては危険を伴うことがあります。

乾いた状態のオブラートは、口の中に入れると唾液で溶けて、喉や上あごに貼り付きやすくなる性質を持っています。これが気道を塞いでしまうと、窒息につながる恐れがあるのです。

保護者の方へのお願い

オブラートを使用する際は、決してお子さんから目を離さないでください。万が一、喉に詰まらせてしまった場合にすぐ対応できるよう、必ず側で見守りながら飲ませてあげることが重要です。

このようなリスクを避けるため、次のような工夫をすると良いでしょう。

誤嚥を防ぐための工夫

- 薬を包んだ後、オブラート全体を水にサッと浸して、表面をつるんとさせる。

- スプーンに水やぬるま湯を少量入れ、その上にオブラートを乗せて飲ませる。

- オブラートを小さくカットして、一度に飲み込む量を減らす。

これらの工夫により、オブラートが口の中に貼り付くのを防ぎ、スムーズに飲み込みやすくなります。

何歳から使える?使用開始の目安

「オブラートは何歳から使えますか?」という質問はよくありますが、実は明確な年齢基準は設けられていません。多くの製品では「嚥下力の弱い乳幼児への使用はご注意ください」といった注意喚起がなされています。

一つの目安として、以下の点がお子さんに当てはまるかを確認してみてください。

- 大人の言うことを理解し、ごっくんと飲み込むことができる。

- 固形の食べ物を問題なく食べられている。

- 「お薬を飲もうね」という意思疎通ができる。

個人差はありますが、一般的には3歳以降を目安に、お子さんの発達の様子を見ながら慎重に試してみるのが良いかもしれません。もし判断に迷う場合は、かかりつけの医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

アレルギーや虫歯の可能性も確認を

前述の通り、オブラートの主原料は、ばれいしょ(じゃがいも)やとうもろこしのでんぷんです。そのため、これらの食品にアレルギーがあるお子さんには使用できません。使用前には、必ずパッケージの原材料表示を確認してください。

また、お子さんが飲みやすいようにと、砂糖などで甘くコーティングされたタイプのオブラートも販売されています。これらは服薬には便利ですが、使用後に口の中に糖分が残ってしまうため、虫歯のリスクが考えられます。甘いタイプのオブラートを使った後は、お茶を飲ませたり、口をゆすがせたりするなどのケアを心がけましょう。

服薬補助ゼリーという選択肢も

もしシート状のオブラートが不安な場合は、ゼリータイプの服薬補助製品を利用するのも一つの良い方法です。ゼリーで薬を包み込むようにして服用させるため、誤嚥のリスクが低く、小さいお子さんでも比較的安全に使えるとされています。様々なフレーバーがあるので、お子さんの好みに合わせて選ぶことができます。

このように、いくつかの注意点を理解し、正しく使用すれば、オブラートは子供の服薬を助けてくれる心強い味方になります。お子さんの様子をよく観察しながら、安全に活用していきましょう。

服薬ゼリーとの違いとメリット・デメリット

薬の味や匂いが苦手な方、あるいは錠剤を飲み込むのが困難な方にとって、オブラートと服薬ゼリーは非常に便利な服薬補助アイテムです。どちらも薬を飲みやすくするという目的は同じですが、その特性は大きく異なります。

ここでは、両者の違いを明確にし、それぞれのメリットとデメリットを詳しく解説していきます。ご自身の状況に合った最適な選択をするための参考にしてください。

オブラートと服薬ゼリーの基本的な違い

まず、オブラートと服薬ゼリーがどのようなものか、その根本的な違いから見ていきましょう。オブラートは、主にでんぷんから作られた薄いシート状のもので、粉薬や小さな錠剤を包んで使用します。一方、服薬ゼリーは水分と増粘剤、甘味料などで作られたゼリー状の製品で、薬を混ぜたり絡めたりして喉ごしを良くするものです。

これらの違いを分かりやすく表にまとめました。

| 項目 | オブラート | 服薬ゼリー |

|---|---|---|

| 形状 | 乾燥したシート状(丸型、袋型など) | ゼリー状(個包装、ボトルなど) |

| 主な原材料 | ばれいしょでんぷん、かんしょでんぷん等 | 水分、甘味料、増粘多糖類、酸味料など |

| 使い方 | 薬を包んで水と一緒に飲み込む | 薬と混ぜたり、絡めたりして飲み込む |

| 味・香り | ほぼ無味無臭 | フルーツなどの味や香りがついているものが多い |

| 携帯性 | 非常に優れている(薄くて軽い) | 製品によるが、一般的にオブラートより劣る |

| コスト | 比較的安価 | オブラートに比べると高価になる傾向 |

このように比較すると、原材料から使い方、コストに至るまで、多くの点で違いがあることがお分かりいただけるでしょう。

オブラートのメリットとデメリット

次に、それぞれの長所と短所を掘り下げてみましょう。まずはオブラートから解説します。

メリット

オブラートの最大のメリットは、薬の味や匂いを完全にシャットアウトできる点です。でんぷんの膜が薬をしっかりコーティングするため、舌に苦みや不快な味が広がるのを防ぎます。また、原材料がでんぷんのため、糖分やカロリー、塩分などを気にする必要がほとんどありません。持ち運びにも非常に便利で、財布やポーチに数枚入れておけば、外出先で急に薬を飲むことになっても安心できます。

デメリット・注意点

一方で、オブラートは使い方に少しコツが必要というデメリットがあります。慣れないうちは、水につけた際に破れてしまったり、口の中で上あごなどに貼り付いてしまったりすることがあります。

また、多くの錠剤を一度に包むのは難しく、水分がないと飲み込めない点も覚えておく必要があります。嚥下機能が低下している方の場合、喉に貼り付いてしまうリスクも考えられるため、使用には注意が必要です。

オブラートが体に悪いという噂は本当?

オブラートの主成分は、じゃがいも(馬鈴薯)やさつまいも(甘藷)などから作られる「でんぷん」です。これらは私たちが普段から口にする食品由来の成分であり、体内で消化・吸収されます。そのため、適切に使用する限り、オブラートが体に悪いということはありません。

服薬ゼリーのメリットとデメリット

続いて、服薬ゼリーのメリットとデメリットを見ていきます。

メリット

服薬ゼリーの最大の強みは、その嚥下補助機能です。ゼリーが薬を優しく包み込み、つるんとした喉ごしで食道を通過しやすくしてくれます。これにより、錠剤が喉につかえる感覚を大幅に軽減できるでしょう。

フルーツなどの味が付いている製品が多く、薬特有の苦みを感じにくくしてくれるため、特に薬が苦手な子どもに好評です。複数の錠剤やカプセルを一度にまとめて服用しやすいという利点もあります。

デメリット・注意点

服薬ゼリーには非常に重要な注意点が存在します。それは、薬との相互作用の可能性です。ゼリーに含まれる成分や酸性度(pH)が、薬の吸収に影響を与え、効果を弱めたり、逆に強めすぎたりすることがあると報告されています。

服薬ゼリーと薬の飲み合わせに注意

一部の薬は、特定の食品や飲料と一緒に摂取すると効果が変化することが知られています。服薬ゼリーも例外ではなく、製品によっては薬の吸収を妨げたり、逆に作用を増強させて副作用を引き起こす可能性があります。

特に抗生物質や血圧の薬など、注意が必要な薬を服用している場合は、自己判断で使用せず、必ず医師や薬剤師に相談してください。

(参照:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)「おくすりQ&A」)

その他のデメリットとしては、オブラートに比べてコストが高くなる傾向があること、製品によっては糖分やカロリーが含まれていること、そして個包装タイプでない場合は開封後の衛生管理が必要になる点が挙げられます。

【まとめ】こんな人にはこちらがおすすめ!

- オブラートがおすすめな人

・薬の味や匂いを完全に消したい方

・糖分やカロリーを摂取したくない方

・外出先で薬を飲む機会が多い方

・コストを抑えたい方 - 服薬ゼリーがおすすめな人

・錠剤やカプセルを飲み込むのが苦手な方(嚥下困難)

・薬の苦みを味でごまかしたいお子様

・一度に複数の薬を服用する方

・喉の痛みなどで水分を飲み込むのが辛い方

結論として、オブラートと服薬ゼリーは、それぞれに優れた点と注意すべき点があります。どちらが良い・悪いということではなく、ご自身の体調やライフスタイル、そして服用している薬の種類によって最適なものを選ぶことが何よりも重要です。迷った際には、かかりつけの医師や薬局の薬剤師に相談してみることをお勧めします。

料理やお菓子作りへの応用と安全性

薬を飲む際に使われるイメージが強いオブラートですが、実はその特性を活かして、料理やお菓子作りの世界でも幅広く活用できることをご存知でしょうか。無味無臭で、水に触れると溶ける性質は、食材の風味を損なうことなく、さまざまなアイデアを実現する手助けをしてくれます。

ここでは、オブラートを料理やお菓子作りに応用する方法と、その際の安全性について詳しく解説していきます。意外な活用法を知ることで、あなたの日々の食卓がもっと楽しく、豊かになるかもしれません。

お菓子作りへの応用例

オブラートの最も得意な分野の一つが、お菓子作りです。特に、繊細なデコレーションや、湿気を防ぎたいお菓子には最適でしょう。

例えば、ケーキの上にアニメのキャラクターなどが描かれたシートが乗っているのを見たことはありませんか。あの「可食シート」や「オブラートアート」と呼ばれるものの多くは、オブラートを土台にして作られています。食用インクで好きな絵や文字を印刷したオブラートを貼り付けるだけで、手軽にオリジナリティあふれるケーキが完成します。

また、自家製のキャラメルやヌガー、飴などが、時間が経つとくっついてしまうのを防ぐためにも役立ちます。一つひとつをオブラートで包むことで、湿気を吸うのを防ぎ、サラサラの状態を保つことが可能です。これは、昔ながらのボンタンアメを想像すると分かりやすいかもしれません。

補足:求肥(ぎゅうひ)の代わりに

大福などの和菓子で使われる求肥は、白玉粉やもち米粉から作られますが、オブラートでも似た食感を作れるという情報があります。オブラートを水で溶かして加熱し、砂糖や水あめを加えて練ることで、もちもちとした透明な生地になるのです。フルーツ大福の皮などに活用するのも面白いでしょう。

普段の料理への活用アイデア

オブラートの活躍の場は、お菓子作りだけにとどまりません。普段の料理にも、その特性を活かす場面がいくつも存在します。

一つは、ハンバーグやつくねの「つなぎ」としての利用です。パン粉や片栗粉の代わりにオブラートを細かくちぎって肉だねに混ぜ込むと、保水性が高まり、ジューシーな仕上がりになると言われています。味がほとんどないため、肉本来の旨味を邪魔することもありません。

さらに、スープやあんかけの「とろみ付け」にも使えます。水溶き片栗粉と同じ要領で、水で溶いたオブラートを加熱中の料理に加えるだけで、簡単にとろみをつけることが可能です。ダマになりにくいというメリットもあり、手軽に使えるのが嬉しいポイントです。

このように、オブラートは料理の食感を調整する隠れた名脇役となってくれます。

| 用途のカテゴリ | 具体的な使い方 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| お菓子作り | ケーキのデコレーション(可食シート) | 手軽にオリジナルデザインが実現できる |

| お菓子作り | キャラメルや飴の包装 | 湿気を防ぎ、くっつきを防止する |

| 普段の料理 | ハンバーグのつなぎ | 肉汁を閉じ込め、ジューシーに仕上がる |

| 普段の料理 | スープやあんかけのとろみ付け | ダマになりにくく、手軽に粘度を調整できる |

| キャラ弁作り | チーズやハムへの絵柄の貼り付け | 海苔では難しい細かいキャラクターも表現可能 |

料理に使う際の安全性と注意点

料理への応用が便利なオブラートですが、口に入れるものだからこそ、その安全性は気になるところです。結論から言うと、市販されているオブラートは食品として製造されているため、適切に使用する分には安全面での心配はほとんどありません。

オブラートの主原料は、じゃがいもから作られる「馬鈴薯澱粉(ばれいしょでんぷん)」や、さつまいもから作られる「甘藷澱粉(かんしょでんぷん)」などのでんぷんです。これらは、片栗粉などと同じく、ごく一般的な食品素材といえます。

しかし、いくつか注意すべき点も存在します。

アレルギーに関する注意

前述の通り、オブラートの主原料はでんぷんです。そのため、原料となるじゃがいもやさつまいもにアレルギーがある方は注意が必要です。また、製品によっては、乳化剤として大豆由来のレシチンなどが使われている場合もあるため、大豆アレルギーをお持ちの方も、使用前に必ず原材料表示を確認するようにしてください。

もう一つの注意点は、食べ過ぎです。でんぷんは消化に時間がかかる性質があるため、一度に大量のオブラートを摂取すると、消化不良を起こしてお腹が緩くなる可能性があります。もっとも、料理やお菓子作りに使う常識的な量であれば、問題になることはまずないでしょう。

このように、オブラートはいくつかの注意点を守れば、創造性豊かな料理やお菓子作りをサポートしてくれる安全で便利な素材なのです。薬を飲むためだけでなく、ぜひキッチンの新たなアイテムとして活用してみてはいかがでしょうか。

まとめ:オブラートは体に悪いのか?結論と安全な活用法

オブラートの主成分はでんぷんであり、体に悪いものではありません。安心して薬を飲むために使えますが、アレルギーのある方や食べ過ぎには注意が必要です。正しい使い方や服薬ゼリーとの違いを理解し、料理にも応用して安全に活用しましょう。

- オブラートの主成分はじゃがいも等のでんぷんであり安全性が高い

- 体に悪い化学物質ではなく食品衛生法上も「食品」として扱われる

- 通常の服薬で使う程度ならカロリーや糖質の過剰摂取の心配はない

- 原材料となるじゃがいもやとうもろこしにアレルギーを持つ方は要注意

- 乳化剤として大豆由来レシチンを含む製品はアレルギー表示を確認

- おやつ代わりに大量に食べるとカロリー過多や血糖値上昇の恐れも

- 水分補給が不十分な状態での大量摂取は消化不良の原因になりうる

- 薬を飲む際はコップ一杯程度の十分な量の水かぬるま湯を用意する

- 薬を包むときは乾いた手で扱い一度に多くの量を包みすぎないこと

- 飲む際は真上を向かず少し顎を引いた姿勢で飲むとスムーズになる

- 嚥下機能が弱い小さなお子様やご高齢者の方は誤嚥リスクに注意

- 薬の独特の味や匂いを完全にシャットアウトしたい場合に最適である

- 錠剤の嚥下が困難なら服薬ゼリーも有効だが薬との相互作用に注意

- 水分を含むとすぐに溶ける性質のため乾燥した場所で保管することが重要

- 料理のとろみ付けやお菓子のデコレーションなどにも幅広く応用可能