漢方薬の独特な風味や香りが苦手で、「オブラートに包んで飲みたい」と感じたことはありませんか。しかし、「漢方をオブラートで飲むのはだめ」という話を聞いて、その理由や正しい飲み方について調べている方も多いのではないでしょうか。実は、漢方の効果を最大限に引き出すためには、飲み方にも大切な意味があるのです。

漢方では、舌で味わう味も効果の一部だからと考えられており、鼻で感じる香りが心身に働きかけることも重要です。また、あえて胃腸への刺激で吸収を促すためにも、そのまま味わって飲むことが推奨されています。

とはいえ、すべての漢方に当てはまるわけではなく、例外的にオブラートを使っても良い漢方もあるため、まずは処方された医師や薬剤師に相談しようと考えることが第一歩です。

この記事では、なぜオブラートの使用が推奨されないのかを詳しく解説するとともに、「だめ」と諦めてしまう前に試せる様々な工夫をご紹介します。

基本はお湯に溶かしてゆっくり飲む方法から、服薬補助ゼリーを活用する方法、はちみつや黒糖で風味を和らげるコツ、少量のお湯で練ってペースト状にするテクニック、そしてどうしても味が苦手な場合の最終手段まで、あなたに合った最適な飲み方がきっと見つかるはずです。

- なぜ漢方をオブラートで飲むのが推奨されないか、その医学的な理由がわかる

- 漢方薬が持つ本来の効果を最大限に引き出すための正しい飲み方を学べる

- 味がどうしても苦手な場合に試せるオブラート以外の具体的な対処法を知れる

- 服用を諦める前に相談できる「剤形変更」という最終手段があることがわかる

目次

漢方をオブラートで飲むのはだめと言われる本当の理由

- 舌で味わう「味」も効果の一部だから

- 鼻で感じる「香り」が心身に働きかける

- 胃腸への刺激で吸収を促すため

- 例外的にオブラートを使っても良い漢方もある

- まずは処方された医師や薬剤師に相談しよう

舌で味わう「味」も効果の一部だから

漢方薬をオブラートに包んで飲むのは、なぜ推奨されないのでしょうか。その主な理由は、舌で感じる「味」や「香り」も、実は漢方の効果を引き出すための大切な要素の一つだからです。

ただ単に飲みにくいから我慢して味わう、という精神論ではありません。これには、東洋医学の深い考え方が関係しています。

味覚が脳を刺激し、体の準備を促す

東洋医学には、「気味合化(きみごうか)」という独特の考え方があります。これは、漢方薬が持つ特有の味(味)や香り(気)を舌や鼻で感じることが、体への作用の始まりになるという思想です。

つまり、口に入れた瞬間に「苦い!」「甘い」「すっぱい」と感じることで、脳に信号が送られます。すると、その信号を受け取った脳が、消化吸収や薬効成分の働きを助けるよう、関連する臓器に指令を出すと考えられています。

このように、味を感じることは、これから入ってくる漢方薬を体が受け入れ、最大限に活用するための準備運動のような役割を果たしているのです。オブラートでこの味覚刺激を完全にシャットアウトしてしまうと、この重要なプロセスが省略され、期待される効果が十分に得られない可能性が指摘されています。

- 漢方薬を口に含み、味や香りを感じる。

- 味覚・嗅覚の情報が脳に伝わる。

- 脳が体に「薬が入ってくるよ」と指令を出す。

- 体が薬を受け入れる準備を整え、効果が高まる。

五味(ごみ)と体への働きかけ

漢方の世界では、味を大きく5種類に分類し、それぞれが特定の臓器(五臓)に働きかけるとされています。これを「五味五臓(ごみごぞう)」と呼び、体質や症状に合わせて処方が決められる際の重要な指標の一つです。

例えば、苦い味には体にこもった余分な熱を冷ます働きが、甘い味には緊張を和らげたりエネルギーを補ったりする働きがあるとされています。処方された漢方の味は、今のあなたの体が必要としている味、という見方もできるでしょう。

| 五味 | 主な働き(とされるもの) | 対応する五臓(とされるもの) |

|---|---|---|

| 酸(さん) | 収斂(しゅうれん):引き締める、漏れ出るのを防ぐ | 肝(かん) |

| 苦(く) | 清熱(せいねつ)・燥湿(そうしつ):熱を冷まし、湿気を取り除く | 心(しん) |

| 甘(かん) | 補益(ほえき)・緩和(かんわ):エネルギーを補い、緊張を和らげる | 脾(ひ) |

| 辛(しん) | 発散(はっさん)・行気(こうき):発汗を促し、気や血の巡りを良くする | 肺(はい) |

| 鹹(かん) | 軟堅散結(なんけんさんけつ):硬いしこりを柔らかくする | 腎(じん) |

※上記の表は、東洋医学における伝統的な考え方の一例です。実際の効果や作用には個人差があります。

これらの理由から、漢方薬はその味をしっかりと感じながら飲むことが、本来の力を引き出す上で非常に重要だと考えられています。もしオブラートの使用を考えている場合は、一度、処方してくれた医師や薬剤師に相談してみるのが良いでしょう。

鼻で感じる「香り」が心身に働きかける

漢方薬を手に取ったとき、多くの人がまず感じるのはその独特な香りではないでしょうか。実は、この香りこそが、漢方薬が持つ大切な効果の一つなのです。

結論から言うと、漢方薬の香りは心と体に働きかける重要な要素であり、薬の効果を最大限に引き出すためのカギとなります。そのため、オブラートで香りを完全に遮断してしまうと、本来得られるはずの効果の一部を逃してしまう可能性があるのです。

香りが「気」を巡らせるという考え方

漢方の世界では、私たちの体には生命エネルギーである「気(き)」が巡っていると考えられています。この気の流れが滞ると、心身にさまざまな不調が現れるとされているのです。

そして、香りには、この滞った気の巡りをスムーズにする働きがあるといわれています。鼻から吸い込まれた香りの成分が、気の流れを整え、心身のバランスを回復させる手助けをしてくれるのですね。

例えば、気分が落ち込んでいるときやイライラするときに、柑橘系の香りを嗅ぐと気分がすっきりすることがありますが、これも香りが気の巡りを改善している一例と捉えることができます。

アロマテラピーにも通じる香りの力

漢方の香りの力は、西洋のアロマテラピー(芳香療法)の考え方にも通じるものがあります。

香りの成分は、鼻の粘膜から吸収されて脳に直接働きかけ、自律神経やホルモンのバランスを司る部分を刺激するといわれています。これにより、心がリラックスしたり、逆に気分が高揚したりと、さまざまな作用がもたらされるのです。

漢方薬に使われる生薬の多くは、植物の根や葉、果実など自然由来のものです。これらの生薬が持つ香り成分(精油成分)も、同じように私たちの心身に優しく働きかけてくれます。

- 乱れた自律神経のバランスを整えるサポート

- 高ぶった神経を鎮め、リラックスさせる手助け

- 滞った「気」の流れをスムーズにする働きかけ

代表的な生薬の香りと働き

ここで、具体的な生薬とその香りが持つ働きについて、いくつか例を挙げてみましょう。

- 桂皮(ケイヒ):シナモンの甘くスパイシーな香り。体を温め、血行を促進する手助けをするといわれています。

- 陳皮(チンピ):ミカンの皮を乾燥させたもの。爽やかな柑橘系の香りで、気の巡りを整え、胃腸の働きをサポートするとされています。

- 当帰(トウキ):セロリに似た独特の芳香。血の巡りを良くし、特に女性特有の不調を和らげるのに役立つといわれます。

- 薄荷(ハッカ):ミントの清涼感あふれる香り。頭をすっきりさせ、熱を冷ます働きが期待されます。

このように、一つひとつの生薬が持つ香りに注目してみると、漢方薬がより身近なものに感じられるかもしれません。もちろん、すべての漢方薬が良い香りというわけではなく、中には飲みにくい独特の香りを持つものもあります。

漢方薬を服用する際は、ぜひ味だけでなく香りも意識してみてください。お湯に溶かして立ち上る湯気とともに香りを吸い込むことで、心と体の両方から、その効果をより深く感じることができるでしょう。

胃腸への刺激で吸収を促すため

漢方薬の独特な風味や香りが苦手で、オブラートに包んで服用したいと考える方は少なくないでしょう。しかし、漢方薬の効果を最大限に引き出す観点からは、実はオブラ-ートを使わない方が良いとされる場合があります。

その主な理由の一つが、漢方薬が持つ特有の味や香りが胃腸を適度に刺激し、薬効成分の吸収を助ける働きがあると考えられているためです。オブラートで包んでしまうと、この吸収を促すための重要なプロセスが省略されてしまう可能性があるのです。

味と香りが消化吸収のスイッチを入れる

漢方薬に含まれる生薬には、それぞれ特有の味や香りがあります。これを東洋医学では「五味(ごみ)」と呼び、酸っぱい、苦い、甘い、辛い、しょっぱいといった味にも薬効があると考えられています。

例えば、苦味のある生薬は胃の働きを活発にし、消化を助ける作用が期待されるものがあります。また、スーッとするような芳香を持つ生薬は、気の巡りを良くしたり、気分をリフレッシュさせたりする目的で配合されることもあります。

このように、漢方薬を口に含んだとき、その味や香りが舌や鼻の粘膜を刺激します。この刺激が脳に伝わると、一種の反射作用として、唾液や胃液などの消化液の分泌が促されると言われています。これは、梅干しを見ただけで口の中に唾液が広がる現象と似ています。

つまり、味や香りを感じることで、胃腸が「これから食べ物(薬)が入ってくるぞ」と準備を始め、消化・吸収の効率が高まるのです。

オブラート使用で起こりうること

オブラートを使ってしまうと、この「味や香りによる刺激」という最初のステップを飛ばしてしまいます。漢方薬が直接胃に届くため、胃腸が準備不足のまま薬を消化・吸収しようとすることになりかねません。特に、胃腸の働きを整えることを目的とした漢方薬の場合、この影響が比較的出やすい可能性があります。

もちろん、オブラートを使ったからといって効果が全くなくなるわけではありませんが、漢方薬が持つ本来の力を最大限に引き出せない場合がある、と理解しておくと良いでしょう。

これらの理由から、漢方薬の効果をしっかりと得るためには、胃腸への自然な刺激を妨げてしまうオブラートの使用は、基本的には推奨されていません。服用方法ひとつで効果の現れ方が変わる可能性も考えられるため、漢方薬本来の飲み方を一度試してみることをおすすめします。

例外的にオブラートを使っても良い漢方もある

原則として、漢方薬を飲む際にはオブラートを使わない方が良いとされています。しかし、これには例外が存在します。どうしても味や香りが苦手で服用が続けられない場合には、医師や薬剤師の指導のもとで、例外的にオブラートの使用が認められることがあるのです。

その理由は、漢方治療において最も重要なことの一つが、決められた用法・用量を守り、毎日服用を継続することだからです。いくら効果が期待できる漢方薬であっても、飲みにくさが原因でやめてしまっては、元も子もありません。このような状況を避けるため、服用継続を最優先に考え、次善の策としてオブラートが選択されるケースが出てきます。

また、漢方薬の中には、有効成分が主に胃や腸で吸収されるタイプのものもあります。こうした場合、口の中の粘膜や舌で味を感じることの重要性が比較的低いと考えられるため、オブラートで包んでも効果への影響が少ないと判断されることがあります。

ポイント

漢方薬の服用で最も大切なのは「継続すること」です。飲みにくさから服用を中断してしまうよりは、専門家の許可を得てオブラートなどを使う方が良い場合もある、という考え方になります。

ただし、どの漢方薬ならオブラートを使っても良いのか、という判断はご自身で行うべきではありません。必ず専門家へ相談しましょう。

特に苦味や刺激が強い漢方薬の場合

例外的にオブラートの使用が検討されるのは、特に苦味や刺激が強い一部の漢方薬です。例えば、黄連解毒湯(おうれんげどくとう)のように、非常に強い苦味を持つ生薬が含まれている処方が挙げられます。

これらの漢方薬は、その苦さから吐き気を催してしまったり、飲むこと自体に強いストレスを感じてしまったりする方も少なくありません。そのような場合に、医師や薬剤師が患者さんの状況を考慮し、「この漢方薬であればオブラートを使っても大丈夫ですよ」とアドバイスをすることがあります。

自己判断が危険な理由

繰り返しになりますが、オブラートを使うかどうかの自己判断は絶対に避けるべきです。なぜなら、香りが重要な役割を果たす漢方薬をオブラートで包んでしまうと、期待される効果が十分に得られなくなる可能性があるためです。

例えば、気の巡りを改善する目的で処方される漢方薬には、香りによって心身をリラックスさせる効果を狙ったものがあります。このようなタイプの漢方薬をオブラートで飲んでしまうと、重要な効果の一部が失われてしまうかもしれません。

漢方薬の効果は、含まれる生薬の複雑な相互作用によって成り立っています。どの部分が効果にどう影響するのかは、専門家でなければ正確に判断できません。だからこそ、飲みにくさを感じた際には、まず処方してくれた医師や、調剤してくれた薬剤師に正直に伝えることが何よりも大切なのです。

注意点:オブラートを使う前に必ず確認を

漢方薬が飲みにくいと感じたら、まずは以下のステップを踏んでください。

- ステップ1:自己判断でオブラートを使わず、まずは医師や薬剤師に「飲みにくいこと」を相談する。

- ステップ2:専門家からオブラート使用の許可が出た場合にのみ、指示された漢方薬に対して使用する。

- ステップ3:使用する際は、のどに詰まらせないよう、多めの水または白湯で飲むように心がける。

この手順を守ることが、安全かつ効果的に漢方治療を続けるための鍵となります。

まずは処方された医師や薬剤師に相談しよう

漢方薬を処方されたものの、その独特の味や香りがどうしても苦手で、続けるのがつらいと感じていませんか。粉薬が飲みにくいために、「オブラートに包んでしまえば楽に飲めるのでは?」と考える方も少なくないでしょう。

しかし、自己判断で飲み方を変えてしまう前に、ぜひ立ち止まっていただきたいことがあります。それは、まず処方してくれた医師や薬剤師に相談するということです。これが、漢方治療を成功させるための非常に重要な第一歩となります。

なぜ専門家への相談が最優先なのか

なぜ、オブラートを使う前に医師や薬剤師への相談が大切なのでしょうか。その理由は、主に3つあります。

一つ目の理由は、漢方薬の効果を最大限に引き出すためです。漢方の中には、舌で味を感じたり、鼻で香りを感じたりすること自体が、効果の一部として考えられているものもあると言われています。

例えば、苦味成分が舌の味蕾を刺激し、胃腸の働きを活発にするといった考え方です。もしオブラートで味や香りを完全にシャットアウトしてしまうと、期待される効果が十分に得られなくなる可能性も否定できません。

二つ目の理由は、安全に服用を続けるためです。漢方薬は複数の生薬の組み合わせでできており、その吸収のされ方も考慮されて作られています。

オブラートに包むことで、本来は口の中や食道で少しずつ溶けるはずの成分が、胃や腸で一気に溶け出すことになりかねません。そうなると、胃腸に負担がかかったり、予期せぬ作用が出たりする可能性も考えられます。

そして三つ目の理由は、あなたに合った最適な解決策を見つけられるからです。飲みにくさを正直に伝えることで、専門家はあなたの状況に合わせた様々な代替案を提案してくれます。オブラートを使うよりも、もっと良い方法が見つかるかもしれません。

医師・薬剤師に相談する際の伝え方のポイント

専門家に相談する際は、以下の点を具体的に伝えると、より的確なアドバイスがもらいやすくなります。

- どの漢方薬が飲みにくいのか(薬の名前)

- 具体的に何が苦手なのか(例:味が苦い、香りが独特、粉っぽさが気になる)

- これまで試した工夫はあるか(例:水で飲もうとしたがダメだった)

- 「オブラートを使っても良いですか?」と直接質問してみる

このように具体的に伝えることで、あなたの悩みが正確に伝わり、解決策を一緒に探ってもらいやすくなるでしょう。

相談することで得られる様々な選択肢

実際に医師や薬剤師に相談すると、オブラートの使用許可だけでなく、様々な選択肢を提示してもらえる可能性があります。言わば、あなた専用の「漢方攻略法」を教えてもらえるチャンスなのです。

例えば、飲み方の工夫として「お湯に溶かして少し冷ましてから飲む」「服薬補助ゼリーを使う」「少量の水で練ってお団子状にして飲み込む」といった具体的なテクニックを教えてもらえることがあります。これらは、味や香りを和らげ、喉ごしを良くするための古くからの知恵でもあります。

また、場合によっては漢方薬の剤形(形状)の変更を検討してくれるかもしれません。同じ成分や効果を持つ漢方でも、粉薬(散剤・顆粒剤)だけでなく、錠剤やカプセル剤が用意されている場合があります。もし変更が可能であれば、味や香りの問題は一気に解決するでしょう。

| 提案の種類 | 具体的な内容の例 |

|---|---|

| 飲み方の工夫 | お湯に溶かして風味をまろやかにする、服薬補助ゼリーに混ぜる、ハチミツやココアなどと混ぜる(※)、少量の水で練って丸める |

| 剤形の変更 | 同じ効果が期待できる錠剤やカプセル剤への変更を検討する |

| 他の漢方薬への変更 | 体質や症状を再検討し、より飲みやすい別の漢方薬を処方してもらう |

※ハチミツやココアなどとの混ぜ合わせは、漢方の種類によっては効果に影響する場合があるため、必ず専門家の指示に従ってください。

自己判断で飲み方を変えるリスク

繰り返しますが、専門家に相談せずに自己判断でオブラートを使用したり、他の食品と混ぜたりすることは避けるべきです。前述の通り、以下のようなリスクが考えられます。

- 本来の効果が十分に得られなくなる可能性

- 胃腸への負担が増え、胃もたれや腹痛の原因になる可能性

- 飲み合わせによっては、予期せぬ副作用につながる可能性

安全かつ効果的に治療を進めるためにも、まずは専門家の意見を聞くことが大切です。

何はともあれ、漢方治療で最も重要なのは「処方された薬をきちんと飲み続けること」です。飲みにくさを我慢して服用が滞ってしまっては、元も子もありません。飲みにくいという悩みを専門家に伝えることは、決して恥ずかしいことではなく、治療に前向きに取り組んでいる証拠です。一人で抱え込まず、気軽に医師や薬剤師に声をかけてみてくださいね。

「漢方をオブラートで飲むのはだめ」と諦める前に試したい工夫

- 基本はお湯に溶かしてゆっくり飲む

- 服薬補助ゼリーを活用する方法

- はちみつや黒糖で風味を和らげる

- 少量のお湯で練ってペースト状にする

- どうしても味が苦手な場合の最終手段

基本はお湯に溶かしてゆっくり飲む

漢方薬の効果を最大限に引き出すためには、お湯に溶かしてゆっくりと飲むのが基本です。粉薬や顆粒をそのまま水で流し込む、あるいは苦手な味をごまかすためにオブラートに包むといった飲み方をしている方もいるかもしれませんが、それでは漢方薬の持つ力を十分に活かしきれていない可能性があります。

なぜなら、漢方薬は配合されている生薬の成分を体内に取り入れるだけでなく、その香りや温かさも治療効果の大切な一部と考えられているからです。多くの漢方薬には、香り成分が豊富な生薬が使われています。

お湯に溶かすことで立ち上る湯気と一緒に香りを吸い込む行為は、鼻の粘膜から成分を吸収させたり、心身をリラックスさせたりする効果が期待できるのです。

また、温かい飲み物は胃腸への負担が少なく、血行を促進する働きがあります。これにより、薬の成分がより効率的に吸収される手助けをしてくれるでしょう。

漢方薬の基本的な飲み方

それでは、具体的な飲み方の手順を見ていきましょう。決して難しいものではありませんので、ぜひ今日から試してみてください。

漢方薬をお湯で飲む手順

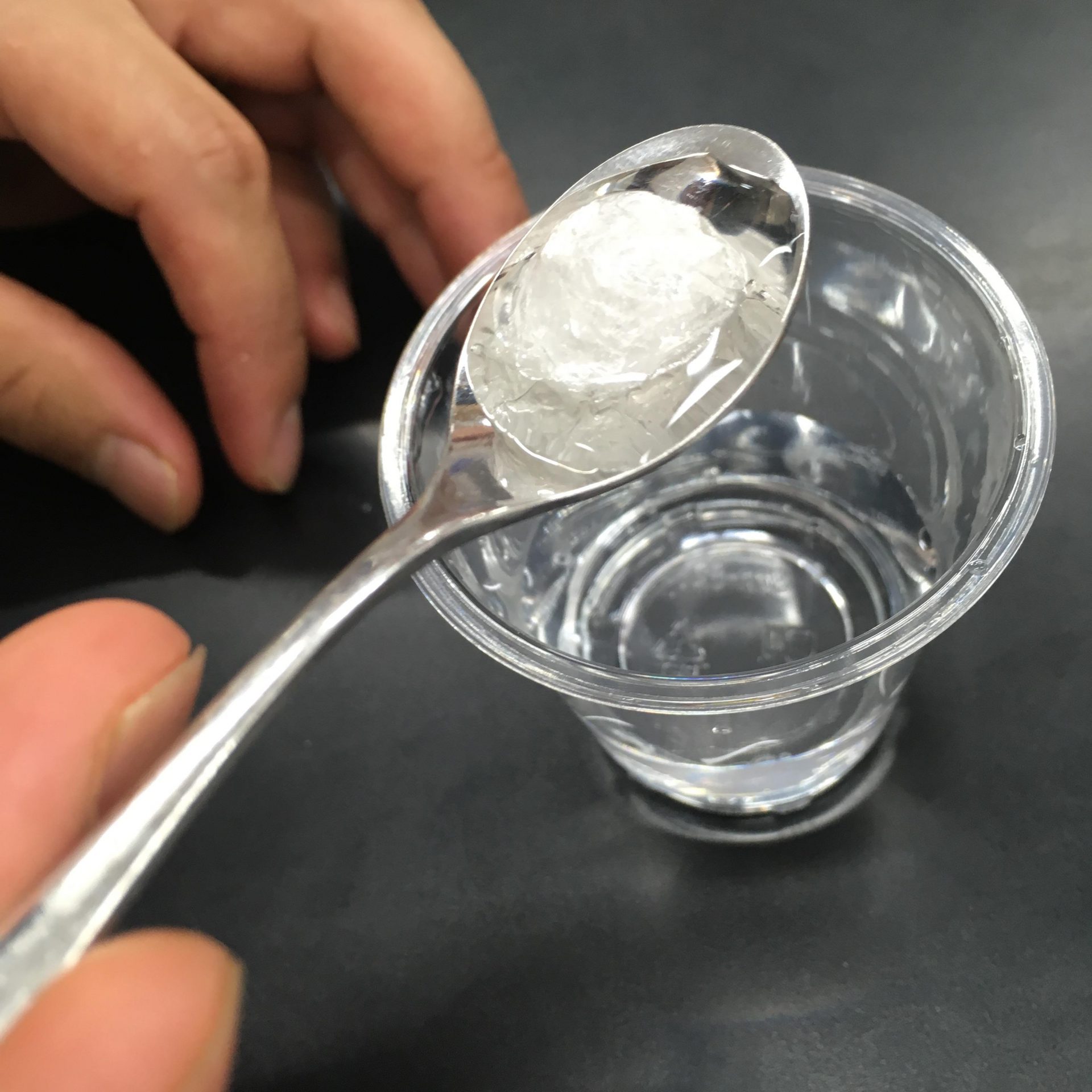

- まず、耐熱性のカップに1回分の漢方薬(エキス顆粒など)を入れます。

- 次に、少量のお湯を注ぎ、スプーンなどでペースト状になるまでゆっくりと練るように溶かしてください。

- 粉っぽさがなくなったら、残りの白湯(100~150ml程度)を注ぎ、よくかき混ぜます。

- 人肌より少し温かいくらいの、飲みやすい温度になったら、香りを楽しみながらゆっくりと飲み干しましょう。

飲むタイミングについては、一般的に胃の中に食べ物がない「食前」または「食間」が推奨されています。これは、空腹時の方が成分の吸収が良いためとされているためです。

「食前」「食間」とは?

「食前」は食事の約30分前、「食間」は食事と食事の間のことで、具体的には前の食事から約2時間後を指します。胃の中に食べ物が少ない時間帯と覚えておくと分かりやすいでしょう。

オブラートが推奨されないのはなぜ?

漢方薬の独特な苦みや風味が苦手で、オブラートを使っている方もいるかもしれません。しかし、これまで説明してきたように、漢方薬は味や香りも効果の一部と考えられています。

例えば、苦味のある生薬は、舌の味覚センサーを刺激して胃腸の働きを活発にするという考え方もあります。オブラートで味や香りを完全にシャットアウトしてしまうと、こうした効果が期待できなくなってしまう可能性があります。

そのため、漢方薬の効果を最大限に引き出すという観点からは、オブラートの使用はあまり推奨されていないのです。

どうしても味が苦手な場合の対処法と注意点

漢方薬は継続して服用することが大切です。お湯に溶かして飲むのが基本ですが、どうしても味が受け入れがたい場合は、無理せず続けられる方法を探すことも必要になります。

服用時の注意点

どうしても味が苦手な場合でも、ジュースや牛乳、お茶などで飲むのは避けた方が良いでしょう。飲み物に含まれる成分が、漢方薬の成分の吸収を妨げたり、予期せぬ変化を起こしたりする可能性があるからです。

もしオブラートなどを用いる場合は、本来の効果が少し薄れる可能性を理解した上で使用するようにしましょう。一番大切なのは、自己判断で服用を中止してしまうことです。飲み方で困ったことがあれば、処方してくれた医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

外出先などで、すぐにお湯が用意できない状況もあるでしょう。そのような場合は、水やぬるま湯で服用しても問題はありません。しかし、自宅にいるときなど、お湯が使える環境では、ぜひ一手間をかけて溶かして飲んでみてください。その方が、漢方薬が持つ力をより引き出すことにつながります。

服薬補助ゼリーを活用する方法

漢方薬の独特な味やにおいが苦手で、服用に苦労されている方も少なくないでしょう。オブラートを試したものの、口の中で破れてしまったり、上あごに貼り付いてしまったりと、かえってストレスを感じることもあります。しかし、諦める必要はありません。そのような悩みを解決する選択肢として、「服薬補助ゼリー」の活用が挙げられます。

服薬補助ゼリーは、薬を飲みやすくするために開発されたゼリー状の食品です。この記事では、漢方薬の服用に悩む方へ向けて、服薬補助ゼリーの正しい使い方から選び方のポイント、そして使用する上での注意点までを詳しく解説します。

服薬補助ゼリーの基本的な使い方

服薬補助ゼリーの使い方は非常に簡単です。結論から言うと、薬をゼリーでサンドイッチのように挟んで飲み込むのが基本となります。この方法により、薬が直接舌に触れるのを防ぎ、スムーズな服用を助けてくれるのです。

具体的な手順を見ていきましょう。まず、清潔なスプーンを用意し、その上に適量のゼリーを乗せます。次に、ゼリーの上に1回分の漢方薬を置くのがポイントです。そして、薬の上からさらにゼリーを被せて、薬全体を完全に包み込みます。こうすることで、漢方特有の苦味や粉っぽさを感じることなく、噛まずにそのままつるんと飲み込めます。

使い方のコツ

ゼリーの量が少なすぎると、薬を完全に包みきれずに味を感じてしまうことがあります。逆に多すぎても飲みにくくなるため、薬の量に合わせてゼリーの量を調整することが大切です。何度か試してみて、ご自身に合った最適な量を見つけてください。

服薬補助ゼリーのメリット

服薬補助ゼリーを利用することには、単に「飲みやすくなる」という点以外にも、多くのメリットが存在します。なぜなら、服薬のストレスを総合的に軽減してくれるからです。

最大のメリットは、やはり味やにおい、食感をカバーしてくれる点でしょう。漢方薬の苦味や独特の香りをゼリーがコーティングするため、味覚への刺激が大幅に和らぎます。また、粉薬特有のザラザラした感じや、口の中に広がる不快感を防ぐ効果も期待できます。

さらに、水で飲む場合に比べて薬がまとまりやすいため、誤嚥(ごえん)のリスクを低減させることにも繋がります。これは、錠剤を飲み込むのが苦手な小さなお子さんや、嚥下機能が少しずつ低下してくるご高齢の方にとっても、大きな安心材料となるはずです。

知っておきたいデメリットと注意点

一方で、服薬補助ゼリーを使用する際には、知っておくべきデメリットや注意点もあります。便利なアイテムだからこそ、安全に使うための知識は不可欠です。

最も注意したいのは、薬との相性です。これは非常に重要な点で、ゼリーの成分が薬の効果に影響を与えてしまう可能性がゼロではありません。例えば、ゼリーの酸性度によっては、一部の薬の吸収を妨げたり、逆に効果を強めすぎたりすることが報告されています。

使用前の確認は必須

服薬補助ゼリーを初めて使用する場合や、飲む薬が変わった際には、自己判断せずに必ず医師や薬剤師に相談してください。「この薬と一緒に使っても大丈夫ですか?」と一言確認するだけで、安心して服用を続けられます。

他にも、経済的な負担が挙げられます。オブラートと比較すると、服薬補助ゼリーは価格が高めです。そのため、毎日長期間にわたって使用するとなると、コストがかさむ点を考慮する必要があるでしょう。

また、製品によっては糖分やカロリーが含まれているものもあります。糖尿病などで食事制限をされている方は、成分表示をよく確認し、糖分不使用タイプなどを選ぶように心がけましょう。

自分に合った服薬補助ゼリーの選び方

現在では、さまざまな種類の服薬補助ゼリーが販売されており、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、自分に合った製品を見つけるための選び方のポイントをいくつかご紹介します。

まず考えたいのは「味」です。毎日使うものだからこそ、自分が続けやすい好みのフレーバーを選ぶのが良いでしょう。お子さん向けにはイチゴやブドウなどのフルーツ味が多く、大人向けには甘さ控えめのものや、コーヒーゼリー風味といったユニークな製品も見られます。

次に、「成分」を確認することも大切です。前述の通り、糖分やカロリーが気になる方は、ローカロリータイプやノンシュガータイプが選択肢となります。アレルギーをお持ちの方は、アレルギー物質が含まれていないかもしっかりとチェックしてください。

以下の表で、大人用と子供用の一般的な特徴を比較しました。選ぶ際の参考にしてみてください。

| 大人向けの製品 | 子供向けの製品 | |

|---|---|---|

| 味の特徴 | 甘さ控えめ、シンプルな風味、カロリーや糖質を抑えたものが多い。 | 子どもが好みやすいフルーツ味(いちご、ぶどうなど)が主流。 |

| 成分・配慮 | 薬の効果に影響を与えにくい成分設計を重視している製品が多い。 | アレルギー物質不使用など、安全性に配慮した製品が見られる。 |

| 選ぶ際のポイント | 服用している薬との相性を薬剤師に確認することが最も重要。 | おやつと間違えないよう、保管場所や与え方に注意が必要。 |

このように、服薬補助ゼリーは漢方薬の服用における強い味方になってくれます。しかし、その効果を最大限に引き出し、安全に利用するためには、メリットとデメリットの両方を理解し、専門家のアドバイスを求めることが何よりも重要です。あなたに合った方法で、漢方による体質改善を無理なく続けていきましょう。

はちみつや黒糖で風味を和らげる

漢方薬の独特な風味がどうしても苦手で、服用を続けるのが難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合に試していただきたいのが、はちみつや黒糖で風味を和らげる方法です。

これらの自然な甘味料が持つ強い甘みとコクは、漢方特有の苦味や香りを優しく包み込み、驚くほど飲みやすくしてくれます。なぜなら、単に甘いだけでなく、はちみつや黒糖自体が持つ豊かな風味が、漢方の香りをマスキングしてくれるためです。また、とろみがあるため、粉末が口の中で広がりにくくなり、味を感じにくくする効果も期待できます。

はちみつ・黒糖を使った漢方の飲み方

具体的な方法としては、まず漢方薬を少量のお湯で溶いてペースト状にします。こうすることで、後から加えるはちみつや黒糖と混ざりやすくなるのです。その後、ティースプーン1杯程度のはちみつ、または黒糖を加えてよく練り合わせます。これをスプーンで一気に口に運び、水や白湯で飲み込むと良いでしょう。

はちみつはまろやかで優しい甘さが特徴で、多くの漢方薬と相性が良いと考えられます。一方で黒糖は、独特のコクと深みのある甘さが、特に苦味の強い漢方の風味をしっかりとカバーしてくれるでしょう。

はちみつを利用する際の最重要注意点

はちみつを使用する際には、絶対に1歳未満の乳児には与えないでください。はちみつにはボツリヌス菌が含まれている可能性があり、腸内環境が未熟な乳児が摂取すると「乳児ボツリヌス症」を発症する危険性があるためです。この点は必ず守るようにしましょう。(参照:厚生労働省「ハチミツを与えるのは1歳を過ぎてから。」)

メリットだけでなく注意点も理解する

はちみつや黒糖を使う方法は、手軽で効果的な一方、いくつか注意すべき点があります。まず、どちらも糖質であるため、カロリーの摂取量には気を配る必要があります。特に、糖尿病などで血糖値のコントロールが必要な方は、使用する前に必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。

また、漢方薬の種類によっては、特定の成分との組み合わせが効果に影響を与える可能性もゼロではありません。自己判断で飲み方を変えることに不安がある場合は、専門家のアドバイスを求めるのが最も安全です。

黒糖が持つ嬉しい側面

ちなみに黒糖は、白砂糖に比べてカリウム、カルシウム、鉄分などのミネラルを豊富に含んでいるとされています。漢方を飲む際に、これらの栄養素を少し補給できるのは嬉しいポイントかもしれません。

このように、はちみつや黒糖を上手に活用すれば、漢方薬の服用がこれまでよりもずっと楽になります。ただし、メリットだけでなく注意点もしっかりと理解した上で、ご自身の体調に合わせて適切に取り入れていくことが大切です。

少量のお湯で練ってペースト状にする

漢方薬を飲む際、粉薬が苦手でオブラートを使いたくなる気持ちはよく分かります。しかし、漢方の効果を最大限に引き出すためには、少し違った飲み方を試してみる価値があります。その一つが、少量のお湯で練ってペースト状にしてから服用する方法です。

この方法は、漢方薬の持つ力をより引き出すための、古くから推奨されている飲み方の一つなのです。一見すると手間に感じるかもしれませんが、実は多くのメリットが隠されています。

なぜお湯で練ると良いのか?

漢方薬をお湯で練って飲むことには、主に3つの理由があります。

第一に、生薬の香りを引き立てるためです。漢方薬は様々な植物や鉱物などの生薬から作られています。これらをお湯で温めることで、独特の香りが豊かに立ち上ります。この香りを嗅ぐこと自体が、アロマテラピーのように心身をリラックスさせ、治療効果を高める一助となると考えられているのです。

第二の理由は、成分の吸収を助けるとされる点にあります。温かい状態で服用することで、冷たい水で飲むよりも胃腸への負担が少なく、成分が体に吸収されやすくなるという情報もあります。

そして最後に、物理的に飲みやすくなるという利点も見逃せません。粉末のまま口に含むと、誤って気管に入ってしまい、ひどくむせてしまうことがあります。ペースト状にすることで粉の飛散を防ぎ、安全に服用できます。

お湯で練る基本的な手順とコツ

それでは、具体的な手順を見ていきましょう。慣れればとても簡単です。

準備するもの

- 漢方薬(1包)

- 耐熱性のカップやお椀

- スプーン

- お湯(少量)

手順1:漢方薬を器に入れる

まず、耐熱性のカップやお椀に1回分の漢方薬を入れます。

手順2:少量のお湯を注ぐ

次に、漢方薬が湿る程度のごく少量のお湯を注ぎます。最初からたくさん入れると、シャバシャバになってしまうので注意してください。

手順3:ゆっくりと練る

スプーンの背などを使って、ダマがなくなるまでゆっくりと練り上げていきます。硬すぎる場合はお湯を数滴ずつ足して、滑らかなペースト状になるように調整しましょう。

手順4:服用する

出来上がったペーストをスプーンで舐めるようにして飲みます。その後、白湯を飲んで口の中をすすぐと良いでしょう。味が苦手な場合は、ペーストを白湯に溶かして飲む方法もあります。

美味しく飲むためのワンポイント

お湯の温度は、熱湯ではなく60℃〜70℃程度の少し冷ましたお湯を使うのがおすすめです。熱すぎると有効成分が変化してしまう可能性が指摘されているほか、火傷の危険もあります。また、漢方薬によっては、この飲み方が推奨されない場合もあるため、かかりつけの医師や薬剤師に一度確認してみるとより安心です。(参照:ツムラ公式サイト)

この飲み方のメリットと注意点

この「お湯で練る」方法には、多くのメリットがある一方で、いくつか注意すべき点も存在します。

| メリット | 注意点・デメリット |

|---|---|

| 生薬の香りが引き立ち、リラックス効果が期待できる | 漢方特有の味や匂いを強く感じるため、苦手な人には辛い可能性がある |

| 温かくして飲むため、胃腸に優しいとされている | 外出先などでは手間がかかり、実践しにくい |

| 粉が舞い散らず、むせる心配が少ない | 毎回お湯を沸かしたり、器を洗ったりする手間が増える |

| 漢方本来の効果を引き出しやすいと言われている | 熱に弱い成分を含む漢方薬には向かない場合がある |

前述の通り、この方法は漢方薬の味や香りをダイレクトに感じることになります。もし苦味や独特の風味がどうしても苦手という場合は、無理に続ける必要はありません。自分に合った続けやすい方法を見つけることが最も大切です。

このように、少量のお湯で練るという一手間は、漢方薬の効果を高め、服用をより安全で快適なものに変えてくれる可能性があります。もしあなたが漢方薬の粉っぽさや、むせてしまうことに悩んでいるのであれば、ぜひ一度この伝統的な飲み方を試してみてはいかがでしょうか。

どうしても味が苦手な場合の最終手段

漢方薬の独特の味や匂いは、効果を信じていても続けるのが難しいと感じる大きな原因の一つです。水で一気に流し込んだり、オブラートに包んだり、様々な工夫を試しても「やっぱり無理…」と諦めかけている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ここで服用をやめてしまうのは非常にもったいないことです。どうしても味が苦手で服用が困難な場合には、最終手段として、薬の形状そのものを変えてもらうという選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。

最終手段は「剤形(ざいけい)」の変更相談

漢方薬の服用における最大の壁である「味」の問題を解決する最終手段は、医師や薬剤師に相談し、薬の「剤形(ざいけい)」、つまり形状を変更してもらうことです。漢方薬は、私たちがよく目にする粉末状のエキス顆粒だけでなく、他にもいくつかの形状が存在します。

なぜなら、漢方治療で最も大切なことの一つは、処方された薬を継続して服用することだからです。味が原因でストレスを感じたり、服用を中断したりしては、期待される効果も得られにくくなってしまいます。味を感じにくい形状に変更することで、この大きなハードルを越えられる可能性があります。

例えば、一般的に処方されることが多いエキス顆粒剤は、味や匂いをダイレクトに感じやすいため、苦手な方には辛いものです。これを、味や匂いがほとんどしない錠剤やカプセル剤に変更できないか相談してみる価値は十分にあります。

医師や薬剤師に相談して、現在服用している漢方薬を、味や匂いの少ない「錠剤」や「カプセル剤」といった別の剤形(形状)に変更してもらえないか検討すること。

漢方薬の剤形にはどんな種類がある?

漢方薬には、主に以下のような剤形があります。それぞれにメリットとデメリットが存在するため、特徴を理解しておくと、医師や薬剤師に相談しやすくなるでしょう。

| 剤形の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 煎じ薬 | 生薬を煮出して成分を抽出した液体。本来の漢方薬の形。 | 吸収が良く、効果がシャープに現れやすいとされる。オーダーメイドの処方が可能。 | 煮出す手間と時間がかかる。味や匂いが最も強い。持ち運びが不便。 |

| エキス顆粒・散剤 | 煎じ薬を濃縮・乾燥させて粉末状にしたもの。最も一般的。 | お湯に溶かして飲める。長期保存が可能で持ち運びにも便利。 | 味や匂いをダイレクトに感じるため、苦手な人が多い。 |

| 錠剤 | エキスを固めて錠剤の形にしたもの。 | 味や匂いがほとんどしない。飲む量が分かりやすく、携帯しやすい。 | 種類が限られる。エキス以外の添加物(賦形剤)が多くなる傾向がある。 |

| カプセル剤 | エキスをカプセルに詰めたもの。 | 味や匂いを完全にシャットアウトできる。 | 種類が非常に少ない。一度に飲む量が多くなることがある。 |

このように、同じ処方であっても複数の剤形が用意されている場合があります。もしあなたがエキス顆粒の味に悩んでいるなら、同じ処方の錠剤タイプが存在しないか尋ねてみましょう。

医師・薬剤師への相談のポイントと注意点

剤形の変更を希望する場合、ただ「飲みにくい」と伝えるだけでなく、具体的に相談することが大切です。

<相談時の伝え方・例文>

- 「処方していただいた漢方なのですが、どうしても味が苦手で続けるのが辛く感じています。もし同じお薬で、錠剤のタイプがあれば変更していただくことは可能でしょうか?」

- 「オブラートなど色々試したのですが、匂いだけでも気分が悪くなってしまいます。カプセル剤など、匂いのない形状のお薬はありますか?」

このように、「継続したい意思はあるけれど、味が原因で困難である」という点を素直に伝えることがポイントです。あなたの状況を理解し、最適な方法を一緒に考えてくれるでしょう。

ただし、剤形変更を相談する際には、いくつか知っておくべき注意点もあります。

- すべての漢方薬に別剤形があるわけではない

残念ながら、漢方薬の種類によってはエキス顆粒剤しか製造されていないものも多くあります。 - 保険適用外になる可能性がある

同じ処方でも、錠剤やカプセル剤は保険が適用されず、自費扱いになる場合があります。費用については事前に確認することをおすすめします。 - 効果の現れ方が変わる可能性

剤形によって体への吸収のされ方が異なると言われることもあります。そのため、効果の現れ方に微妙な違いを感じる可能性もゼロではありません。とはいえ、まずは服用を継続できることが最優先です。

これらの点を理解した上で、まずは専門家である医師や薬剤師に相談することが何よりも重要です。自己判断で服用を中止する前に、ぜひ一度、あなたの悩みを打ち明けてみてください。継続するための新しい道が拓けるかもしれません。

まとめ:「漢方 オブラート だめ」の理由を理解し最適な飲み方を見つけよう

漢方の味や香りは効果の一部であり、脳や胃腸を刺激し吸収を助けます。オブラートはこれを妨げるため推奨されませんが、服用継続が最優先です。どうしても苦手な場合は医師に相談し、お湯で溶かす、服薬ゼリーを使うなど自分に合った方法を見つけましょう。

- 漢方薬は成分だけでなく舌で感じる味や香りも効果を引き出す重要な要素

- 味覚が脳に信号を送り体が薬を受け入れる準備を促す気味合化という考え方

- 漢方薬の香りには滞った生命エネルギーである気の巡りを良くする働きがある

- 味や香りの刺激が唾液や胃液の分泌を促し薬効成分の消化吸収効率を高める

- オブラートは味覚刺激を遮断するため体の準備プロセスが省略されてしまう

- 漢方治療では決められた用法用量を守り毎日服用を継続することが最重要

- 飲みにくさを感じたら自己判断せずまず処方した医師や薬剤師に相談する

- お湯に溶かすことで香りが立ち上り心身へのリラックス効果も期待できる

- 温かい飲み物は胃腸への負担が少なく薬の成分が効率的に吸収されやすい

- 服用タイミングは空腹時の方が吸収が良いとされ食前や食間が推奨される

- 服薬補助ゼリーは漢方の粉末を包み味や匂いを感じにくくする有効な手段

- ゼリーの成分が薬の効果に影響する可能性があり使用前に専門家への確認を

- はちみつや黒糖の甘みとコクが漢方特有の苦味や香りを和らげてくれる

- 少量のお湯で練ってペースト状にすると粉の飛散を防ぎ安全に服用できる

- 最終手段として味のない錠剤やカプセル剤への剤形変更を相談することも可能