「コスパ最強」との呼び声高いXiaomiのスマートフォン。魅力的な価格と高い性能に惹かれる一方で、「Xiaomiは壊れやすい」という気になる噂を耳にして、購入をためらっている方も多いのではないでしょうか。あるいは、既にお使いの端末に不具合が生じ、「やっぱり…」と不安に感じているかもしれません。

この記事では、そんなXiaomiにまつわる耐久性の疑問に徹底的に切り込みます。まず、そもそも壊れやすいと言われるのはなぜか、その考えられる理由を深掘りし、実際に報告されている初期不良や一部の不具合報告についての実態を明らかにします。

また、SNSやレビューサイトでのリアルな口コミを収集・分析し、多くのユーザーが評価するコスパの高さと品質のバランスについても考察。さらに、他の格安スマホブランドとの耐久性比較を通じて、Xiaomiの客観的な立ち位置を検証します。

後半では、もしもの時のための具体的なアクションプランも解説。「故障かも?」と感じた際の不具合が起きた時のセルフチェックリストから、慌てて修理に出す前に確認したいこと、そして心強いXiaomi公式の修理サポートと保証内容まで詳しくご紹介します。

さらに、購入後すぐに実践できる、端末を保護するおすすめのケースとフィルムの選び方や、意外と知らないバッテリー寿命を延ばす正しい充電方法といった、長く愛用するための秘訣もお伝えします。

この記事を最後までお読みいただければ、Xiaomiは壊れやすいのか、その噂を理解し賢く付き合う方法がきっと見つかるはずです。漠然とした不安を解消し、あなたが納得してXiaomi製品を選び、使いこなすための一助となれば幸いです。

- 「壊れやすい」という評判の背景にある本当の理由がわかる

- コストパフォーマンスの秘密と他社製品との違いが明確になる

- 故障を疑った時に自分で試せる具体的な対処法が身につく

- バッテリーを長持ちさせる方法など端末を長く使う秘訣がわかる

「Xiaomiは壊れやすい」という噂の真相は?実際の評判と原因を探る

- 壊れやすいと言われるのはなぜ?考えられる理由

- 初期不良や一部の不具合報告について

- SNSやレビューサイトでのリアルな口コミ

- コスパの高さと品質のバランス

- 他の格安スマホブランドとの耐久性比較

壊れやすいと言われるのはなぜ?考えられる理由

Xiaomiのスマートフォンが「壊れやすい」と言われるのには、いくつかの理由が考えられます。ただ、これは製品そのものの物理的な耐久性が低いというわけではなく、価格やソフトウェア、サポート体制といった複数の要因が絡み合って生まれたイメージである可能性が高いです。

言ってしまえば、コストパフォーマンスの高さで世界的なシェアを誇るXiaomiだからこそ、様々な声が挙がりやすいという側面もあります。ここでは、なぜ「壊れやすい」という評判が立つのか、その背景にあると考えられる理由を多角的に掘り下げていきます。

「安くて高性能」って聞くと、逆に「何か裏があるんじゃないか…?」って心配になっちゃう気持ちも分かるよね。そのイメージの正体を探っていこう!

価格の安さが招く「安かろう悪かろう」という先入観

Xiaomiの最大の魅力は、高性能な製品を驚くほど手頃な価格で提供している点にあります。しかし、この価格の安さが、逆に「品質が低いのではないか」「すぐに壊れるのではないか」という先入観を生む一因になっていると考えられます。

もちろん、企業努力によってコストを削減しているのが大前提ですが、価格を抑えるために一部の部品でコスト調整が行われている可能性は否定できません。例えば、スマートフォンの画面を保護するガラスに、最新・最高級の素材ではなく、一つ前の世代のものを採用するケースなどが見受けられます。

こういった細かな仕様の違いが、高価格帯のスマートフォンと比較した際の耐久性の差につながり、「壊れやすい」という印象を与える一因になるかもしれません。

ただ、これは決して欠陥品というわけではなく、価格と性能のバランスを考慮した上での製品設計と言えるでしょう。多くのユーザーにとっては十分な品質を確保しつつ、驚異的なコストパフォーマンスを実現しているのです。

物理的な故障と誤解されがちなソフトウェアの不具合

「スマホが壊れた」と感じる原因は、必ずしも物理的な破損だけではありません。ソフトウェアの不具合が、まるで本体が故障したかのように見えるケースも多々あります。

Xiaomiのスマートフォンには、「MIUI」という独自のカスタマイズが施されたOSが搭載されています。このMIUIは多機能で便利な反面、OSのアップデート後に特定のアプリが正常に動作しなくなったり、バッテリーの消費が急に激しくなったりといった不具合が報告されることもあります。

利用者からすれば、昨日まで普通に使えていた機能が突然使えなくなるわけですから、「故障した」と感じてしまうのも無理はありません。しかし、実際にはソフトウェアの問題であるため、その後のアップデートで改善されることがほとんどです。

物理的に壊れたわけではないのに、「Xiaomiは不具合が多い=壊れやすい」という評判につながってしまっている可能性があります。

ソフトウェアアップデートの注意点

新しいOSアップデートが配信されるとすぐに更新したくなりますが、時には予期せぬ不具合が含まれていることもあります。他のユーザーの反応を少し待ってからアップデートを適用するなど、慎重に対応することでトラブルを避けやすくなります。

避けられない初期不良とユーザー数の多さ

どれだけ品質管理を徹底しても、工業製品である以上、一定数の初期不良が発生することは避けられません。これはXiaomiに限った話ではなく、あらゆるメーカーに共通することです。

Xiaomiは世界的に見てもトップクラスの販売台数を誇ります。そのため、販売台数に比例して、初期不良に遭遇する人の絶対数も多くなる傾向にあります。結果として、インターネット上で初期不良に関する報告やレビューが目立ちやすくなり、「このメーカーは壊れやすい」という印象が形成されやすくなるのです。

母数が多い分、ネガティブな声も拡散されやすいという側面を理解しておく必要があるでしょう。

並行輸入品には要注意

Xiaomi製品は、正規代理店以外が海外から輸入して販売する「並行輸入品」も多く出回っています。これらは安価な場合がありますが、日本の技術基準適合証明(技適マーク)を受けていない、メーカーの保証対象外である、修理を受け付けてもらえないなど、多くのリスクを伴います。

トラブルを避けるためにも、購入は正規販売店から行うことを強く推奨します。

かつてのサポート体制への不安感が残したイメージ

現在では、Xiaomi Japanが設立され、大手キャリアでも製品が取り扱われるなど、日本国内でのサポート体制は大きく改善されました。しかし、日本市場に本格参入する以前は、サポート面で不安を抱えるユーザーが少なくなかったのも事実です。

当時は、故障した際の問い合わせ先が分かりにくかったり、修理に長い時間がかかったりするケースがありました。このような「壊れたときに頼れる場所がない」という過去の経験や評判が、尾を引くように「Xiaomiは避けた方が良い=壊れやすい」というイメージとして残っている可能性も考えられます。

前述の通り、現在のサポート体制は当時とは比較にならないほど充実しています。購入後のアフターサービスについても、以前よりずっと安心して利用できる環境が整ってきていると言えるでしょう。

なるほどね!一口に「壊れやすい」と言っても、色々な理由が背景にあるんだね。製品の物理的な強さだけの問題じゃないってことがよく分かったよ。

初期不良や一部の不具合報告について

Xiaomi製品の購入を検討する際、「壊れやすい」という評判を耳にして不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。実際のところ、インターネット上では初期不良や特定の不具合に関する報告が散見されるのは事実です。しかし、これはXiaomi製品に限った話ではなく、どのような精密機器にも起こり得る問題と言えるでしょう。

ここでは、具体的にどのような不具合報告があるのか、そしてなぜそうした声が聞かれるのかについて、多角的な視点から掘り下げていきます。

「初期不良」と聞くと、やっぱり購入をためらってしまいますよね…。でも、事前にどんなケースがあるか知っておくだけでも、いざという時に落ち着いて対応できるはずです!

報告されている不具合の主な種類

Xiaomi製品に関する不具合報告は、大きく分けて「ソフトウェア起因」のものと「ハードウェア起因」のものがあります。特に報告が多いのは、ソフトウェアに関連する問題です。

ソフトウェアの不具合

Xiaomiのスマートフォンには、「MIUI」という独自のOSが搭載されています。このMIUIのアップデート後に、特定のアプリが正常に動作しなくなったり、通知が来なくなったりするなどの不具合が報告されることがあります。

他にも、日本語入力の挙動がおかしくなる、スリープから復帰しないといったケースも聞かれます。ただ、これらの多くは、その後のソフトウェアアップデートによって改善されることがほとんどです。

ハードウェアの不具合(初期不良)

一方で、ハードウェアに関する初期不良の報告もゼロではありません。例えば、以下のような事例が挙げられます。

- 画面の一部でタッチ操作に反応しない「ゴーストタッチ」が発生する

- スピーカーから音割れがする

- カメラを起動しても真っ暗なままで映らない

- バッテリーが異常に発熱する、または充電ができない

もちろん、これらの不具合はごく一部の個体で発生するものであり、全ての製品に当てはまるわけではありません。どのメーカーの製品であっても、工業製品である以上、一定数の初期不良は避けられないのが実情です。

不具合報告が目立ちやすい背景

それでは、なぜXiaomi製品は特に不具合の報告が目立つように感じられるのでしょうか。これにはいくつかの理由が考えられます。

第一に、世界的なシェアの高さが挙げられます。Xiaomiは世界中で非常に多くのスマートフォンを販売しており、ユーザー数が圧倒的に多いです。そのため、不具合が発生する母数も自然と大きくなり、結果としてインターネット上での報告数が増加する傾向にあります。

これは、製品の品質が低いというよりも、ユーザー数の多さに比例して報告が目立ちやすくなっている側面が強いと言えるでしょう。

第二に、コストパフォーマンスの高さの裏返しという見方もできます。Xiaomi製品は高品質な部品を使いながらも、巧みなコストカットによって驚くほどの低価格を実現しています。このため、最終的な品質管理や検品の段階で、高価格帯のフラッグシップモデルと比較すると、わずかに基準が異なる可能性も否定はできません。

初期不良に備えるためのポイント

万が一の初期不良に備えて、購入時には以下の点を確認しておくことをお勧めします。

- 信頼できる販売店からの購入: 正規代理店や大手キャリア、家電量販店など、サポート体制が整っている場所で購入するのが安心です。

- 保証内容の確認: 購入前に、製品保証の期間や交換・修理の条件をしっかりと確認しておきましょう。

- 購入後すぐの動作確認: 商品が届いたら、できるだけ早く開封し、基本的な動作(通話、カメラ、Wi-Fi接続、各種ボタンの反応など)を一通りチェックすることが大切です。

初期不良や不具合が疑われる場合の対処法

もし購入した製品に不具合らしき症状が見られた場合、慌てずに対応することが重要です。まずは、ソフトウェアの一時的な不具合も考えられるため、端末の再起動を試してみてください。これだけで改善するケースも少なくありません。

それでも症状が改善しない場合は、速やかに購入した販売店へ連絡しましょう。正規ルートで購入していれば、保証規定に基づいた修理や交換といった対応を受けられます。特に購入から日の浅い「初期不良」と判断されれば、新品との交換に応じてもらえる可能性が高いです。

並行輸入品や中古品には注意が必要

海外から直接輸入された「並行輸入品」やフリマアプリなどで購入した中古品は、国内の正規保証が受けられない場合があります。価格が安いというメリットはありますが、不具合が発生した際に修理費用が高額になったり、そもそも修理自体を断られたりするリスクがあることを理解しておく必要があります。

このように、Xiaomi製品にも初期不良や不具合の報告は存在しますが、それは他のメーカーも同様です。大切なのは、万が一の際に適切なサポートが受けられるよう、信頼できるルートで購入し、保証内容を事前に確認しておくことだと言えるでしょう。

SNSやレビューサイトでのリアルな口コミ

Xiaomi製品の購入を検討する際、多くの方が気になるのが「壊れやすい」という噂ではないでしょうか。インターネット上の掲示板やSNS、レビューサイトを覗いてみると、実際のユーザーからの様々な声が飛び交っています。

ここでは、そうしたリアルな口コミを深掘りし、Xiaomi製品の耐久性に関する評判の実態に迫ります。肯定的な意見と否定的な意見の両方を公平に見ることで、より客観的な判断材料を提供できればと思います。

ネットの評判って、良いことも悪いことも書かれていて、どれを信じたらいいか分からなくなっちゃうよね…。

高評価の口コミ:「コスパ最強」の声が多数

まず、Xiaomi製品に対して肯定的な口コミを見ていきましょう。最も多く見られるのは、やはり価格と性能のバランス、つまりコストパフォーマンスの高さを絶賛する声です。

例えば、「この価格でこの性能は信じられない」「3年前に買ったRedmi Noteシリーズが今でもサクサク動く」といった意見が数多く投稿されています。

他にも、「有機ELディスプレイや高画素カメラなど、他社ならハイエンドモデルにしか搭載されないような機能が手頃な価格で手に入るのが魅力」というように、機能面を評価するユーザーも少なくありません。

これらの意見から、「価格を考えれば多少のことは許容できる」と感じているユーザーや、実際に長期間問題なく使用できているユーザーが一定数いることが分かります。

肯定的な口コミの具体例

- 5万円以下のスマホなのに、重い3Dゲームも快適にプレイできて驚きました。

- バッテリーの持ちが非常に良く、1日中外出していても充電の心配がありません。

- デザインがシンプルで安っぽさを感じさせない点も気に入っています。

低評価の口コミ:「突然の不具合」に関する報告も

一方で、Xiaomi製品が「壊れやすい」と言われる原因となっている否定的な口コミも確かに存在します。特に目立つのは、購入から比較的短い期間で発生した、突然の不具合に関する報告でした。

具体的には、「ある日突然電源が入らなくなった(通称:文鎮化)」「タッチパネルが勝手に反応するゴーストタッチが頻発するようになった」「ソフトウェアアップデートを適用したら、逆に動作が不安定になった」などの声が挙げられます。このような致命的な不具合に見舞われたユーザーが「壊れやすい」という印象を抱くのは、当然のことでしょう。

また、ハードウェアの故障だけでなく、Xiaomi独自のOSである「MIUI」の挙動に関する不満の声も見受けられます。「通知が正常に届かないことがある」「設定項目が複雑で分かりにくい」といったソフトウェア面での使いにくさを指摘する意見もありました。

否定的な口コミの具体例

- 購入して半年で充電ができなくなり、修理に出すことになりました。

- 特定のアプリを使用すると必ずフリーズしてしまい、ストレスが溜まります。

- 指紋認証センサーの精度が悪く、なかなかロックを解除できないことがあります。

口コミから見えてくる総合的な傾向

このように、Xiaomi製品に対する評価は賛否両論です。ただ、これらの口コミを総合的に分析すると、いくつかの傾向が見えてきます。

まず一つは、製品の価格帯によって評価が分かれる傾向があることです。特にエントリーモデル(低価格帯の製品)では、初期不良や品質のばらつきに関する報告が散見されるようです。これは、価格を抑えるために部品のコストを削減している影響も考えられます。

逆に、ミドルレンジからハイエンドにかけてのモデルでは、満足度の高い口コミの割合が増える傾向にあります。

そしてもう一つは、「個体差」や「当たり外れ」が大きいという点です。同じモデルを購入したユーザーでも、「全く問題ない」という人と「不具合が多発した」という人がいることから、製品ごとの品質に若干のムラがある可能性も否定できません。

なるほど…。安さにはそれなりの理由があるかもしれないし、運の要素も絡んでくるってことかぁ。

これらの理由から、SNSやレビューサイトの口コミは、あくまで個人の感想として参考程度に留めておくのが賢明です。購入を検討する際は、特定の意見に流されるのではなく、様々な情報を比較検討し、自分の利用目的や予算に合ったモデルを慎重に選ぶことが重要になります。

コスパの高さと品質のバランス

Xiaomi製品が市場で注目を集める最大の理由は、なんといってもその驚異的なコストパフォーマンスにあるでしょう。しかし、価格が安いと「品質は大丈夫なの?」「すぐに壊れてしまうのでは?」といった不安を感じる方も少なくありません。

ここでは、Xiaomi製品の価格の秘密と、品質とのバランスについて掘り下げていきます。結論から言うと、Xiaomiは単に品質を犠牲にして価格を下げているわけではなく、独自のビジネスモデルと戦略によって高いコストパフォーマンスを実現しているのです。

「安いのにはワケがある」ってよく言いますもんね。そのワケが品質じゃなくて、ちゃんとした企業努力にあるなら安心です!

低価格を実現するビジネスモデルの秘密

Xiaomiがなぜこれほどまでに低価格で製品を提供できるのか、その理由は主に以下のビジネスモデルに隠されています。

- 広告宣伝費を大幅に抑制

- オンライン中心の販売チャネル

- 部品の大量一括仕入れによるコストダウン

- ハードウェアの利益率を低く抑える方針

多くの大手メーカーは、テレビCMや大規模な広告キャンペーンに莫大な費用を投じます。しかし、Xiaomiはそうしたマス広告を極力控え、口コミやSNSといったオンラインでのマーケティングに注力しています。これにより、製品価格に上乗せされる広告費を大幅に削減できるのです。

また、販売方法もオンラインストアが中心です。実店舗の運営コストや流通の中間マージンをカットすることで、製品を直接ユーザーに届け、価格を抑える仕組みを構築しています。

世界中で多くの製品を販売しているため、スマートフォンに必要なCPUやメモリ、カメラセンサーといった部品を一度に大量発注できます。これにより、部品一つあたりの単価が下がり、製造コストの削減に繋がるのです。

そして最も特徴的なのは、ハードウェア(製品そのもの)で得られる利益を意図的に低く設定している点でしょう。ハードウェアを入口として、アプリストアやテーマ、クラウドサービスといったソフトウェアやインターネットサービスで継続的に収益を上げるビジネスモデルを採用しているため、製品自体の価格を戦略的に安くできるわけです。

価格と性能のトレードオフを理解する

低価格を実現するため、Xiaomi製品には機能の「取捨選択」が見られます。これは品質の低下というよりも、どこにコストをかけ、どこを削るかという戦略的な判断と言えるでしょう。

例えば、スマートフォンの場合、処理性能を左右するCPUやカメラの画質にはハイエンドな部品を採用しつつ、日本では需要の高い「おサイフケータイ(FeliCa)」や完全な防水・防塵性能を一部のモデルでは省略することがあります。

ユーザーが最も重視するであろうコアな性能は高く保ち、一部の付加機能についてはコストとのバランスを考えて搭載を見送る、という考え方です。

このため、「欲しい機能が全部入っていない」と感じる方もいるかもしれません。しかし、逆に言えば、自分にとって不要な機能のために高いお金を払う必要がない、と捉えることもできます。自分の使い方に合ったモデルを選べば、これ以上ないほど満足度の高い買い物になる可能性を秘めているのです。

なるほど!全部盛りの高級幕の内弁当じゃなくて、からあげと卵焼きに特化した、安くて美味しい「のり弁」みたいなイメージかな?自分が何を求めているか、はっきりさせるのが大事ですね!

品質は本当に低いのか?

「壊れやすい」というイメージは、初期のXiaomi製品や一部の低価格帯モデルの印象が広まった可能性も考えられます。しかし、現在のXiaomiは世界有数のスマートフォンメーカーであり、その品質管理は年々向上しています。

もちろん、数万円のエントリーモデルと十数万円のハイエンドモデルとでは、使われている素材や部品のグレードに差があるのは事実です。これはXiaomiに限らず、どのメーカーでも同じことが言えます。

ただ、同価格帯の他社製品と比較した場合、Xiaomi製品の品質が著しく劣るということはありません。むしろ、より高性能な部品が使われているケースも多く見られます。

重要なのは、製品の価格帯に見合った品質であるか、という視点です。Xiaomiは、その価格帯で提供できる最大限の品質と性能を実現しようと努力しているメーカーであり、「安かろう悪かろう」と一括りにするのは、もはや適切ではないでしょう。

コストパフォーマンスが高い一方で、Xiaomi製品を選ぶ際にはいくつか注意すべき点もあります。例えば、国内大手キャリアの製品に比べて、故障時の修理拠点やサポート窓口が限られる場合があります。

また、MIUIという独自のユーザーインターフェースは、一般的なAndroidスマートフォンと少し操作感が異なるため、人によっては慣れが必要かもしれません。こうした点を理解した上で、製品を選ぶことが大切です。

このように考えると、Xiaomi製品は「壊れやすい」のではなく、「価格と品質、機能のバランスを戦略的に突き詰めた製品」と評価するのが妥当です。自分の使い方や求める機能を明確にし、製品の特性を理解することで、Xiaomiは非常に賢い選択肢となり得るでしょう。

他の格安スマホブランドとの耐久性比較

「Xiaomiのスマホは壊れやすい」という話を耳にすると、他の格安スマホはどうなのだろうかと気になる方も多いのではないでしょうか。コストパフォーマンスに優れたスマートフォンは多くのブランドから登場しており、それぞれに特徴があります。

結論から言えば、Xiaomiの耐久性が他の格安スマホブランドと比較して著しく劣るわけではありません。しかし、ブランドごと、さらにはモデルごとに設計思想や重視するポイントが異なるため、耐久性に関する強みや弱みは存在します。

ここでは、代表的な格安スマホブランドである「OPPO」「motorola」「Google Pixel aシリーズ」を例に、Xiaomiと耐久性の観点から比較していきます。

ライバルと比べることで、Xiaomiの立ち位置がもっとハッキリと見えてきますよ!

OPPOとの比較:似ているようで異なる設計思想

Xiaomiとしばしば比較されるのが、同じく中国発のスマートフォンメーカーであるOPPOです。両社ともに高いコストパフォーマンスを誇りますが、耐久性に関するアプローチには少し違いが見られます。

言ってしまえば、Xiaomiは最新技術を意欲的に取り入れ、スペックの高さを追求する傾向にあります。これに対してOPPOは、カメラ機能や急速充電技術、そしてバッテリーの長寿命化といった、ユーザー体験に直結する部分の品質安定に力を入れている印象を受けます。

例えば、バッテリーの劣化を防ぐ独自の技術などはOPPOの強みと言えるでしょう。物理的な頑丈さ、例えば筐体の素材や防水防塵性能については、両ブランドともにモデルの価格帯に大きく左右されるため、一概にどちらが優れているとは断言できません。

motorolaとの比較:堅実な作りと独自機能

motorolaは、古くから携帯電話を開発してきた歴史を持つメーカーです。そのためか、スマートフォンの作りには堅実さが感じられるモデルが多く存在します。

motorolaのスマートフォンは、比較的シンプルなソフトウェア(ピュアAndroidに近い)を搭載しているため、システムが安定して動作しやすいという声も聞かれます。ソフトウェアの不具合はスマートフォンの「壊れやすさ」という印象に直結するため、この点は見逃せないポイントです。

一方で、防水防塵性能に関しては、ハイエンドモデル以外は生活防水レベル(IP52など)にとどまる機種も少なくありません。この点は、同価格帯のXiaomi製品と比較検討する際の重要な要素となるでしょう。

補足:防水防塵性能を示す「IP等級」とは?

「IP68」のように表記されるもので、「IP」に続く最初の数字が防塵性能(0~6)、次の数字が防水性能(0~8)の等級を示します。数字が大きいほど性能が高くなります。例えば「IP68」であれば、粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ継続的に水中に沈めても保護されるレベルです。

Google Pixel aシリーズとの比較:ソフトウェアと防水性能の強み

Googleが自ら開発するPixel aシリーズは、格安スマホの中でも特に人気の高いシリーズです。このシリーズと比較すると、Xiaomiの弱点が見えてくるかもしれません。

まず挙げられるのが、ソフトウェアのアップデート保証です。Pixelシリーズは、Googleが直接提供するため、長期間にわたるOSアップデートとセキュリティアップデートが保証されています。これにより、長く安心して使い続けられるという大きなメリットがあります。システムの安定性も高く評価されています。

さらに、Pixel aシリーズはミドルレンジの価格帯でありながら、上位モデルと同等の高い防水防塵性能(IP67など)を備えていることが多いです。急な雨や水回りでの使用を考えると、この差は非常に大きいと言えるでしょう。Xiaomiのエントリーからミドルレンジモデルでは、同等の防水性能を持つ機種は限られてきます。

注意:価格帯による耐久性の違い

どのブランドにも共通して言えることですが、スマートフォンの耐久性は価格帯に大きく依存します。エントリーモデル(2~3万円台)では、コストを抑えるために筐体にプラスチック素材が使われたり、防水防塵性能が省略されたりすることが一般的です。比較する際は、必ず同程度の価格帯のモデル同士で比較するように心がけましょう。

主要ブランドの耐久性関連スペック比較(一例)

各ブランドの特徴をより分かりやすくするために、ミドルレンジ価格帯の代表的なモデルを想定したスペック比較表を作成しました。これはあくまで一般的な傾向を示すもので、実際のスペックはモデルによって異なります。

| 比較項目 | Xiaomi (Redmi Noteシリーズなど) | OPPO (Reno Aシリーズなど) | motorola (moto gシリーズなど) | Google Pixel (aシリーズ) |

|---|---|---|---|---|

| 防水防塵性能 | 生活防水(IP53/54)が多い傾向 | 高いモデルもある(IP68) | 生活防水(IP52)が多い傾向 | 高い傾向(IP67) |

| 画面保護ガラス | Corning Gorilla Glass採用多め | モデルによるが強化ガラス採用 | Corning Gorilla Glass採用多め | Corning Gorilla Glass採用 |

| ソフトウェアサポート | OSアップデートは1~2回が中心 | OSアップデートは1~2回が中心 | OSアップデートは1回保証など短め | 長期間のアップデート保証あり |

| バッテリー | 大容量バッテリー搭載モデルが多い | 長寿命化技術に強み | 標準的な容量のモデルが多い | 最適化により持ちが良い |

比較から分かること

このように比較すると、Xiaomiが特別に壊れやすいわけではないことが分かります。むしろ、画面の保護ガラスなど、物理的な強度に配慮したモデルも多くあります。ただし、防水性能やソフトウェアの長期的な安定性という観点では、Google Pixel aシリーズなどに一歩譲る面があると言えるかもしれません。

ご自身の使い方や、スマホに何を求めるかを明確にして、最適な一台を選ぶことが重要です。

「Xiaomiが壊れやすい」と感じた時の対処法と長く使うためのコツ

- 故障かも?不具合が起きた時のセルフチェックリスト

- 修理に出す前に確認したいこと

- Xiaomi公式の修理サポートと保証内容

- 端末を保護するおすすめのケースとフィルム

- バッテリー寿命を延ばす正しい充電方法

故障かも?不具合が起きた時のセルフチェックリスト

「あれ、なんだかスマホの調子が悪い…」Xiaomiのスマートフォンを使っていて、突然の不具合に見舞われると焦ってしまいますよね。しかし、すぐに「故障だ!」と決めつけて修理に出すのは少し早いかもしれません。

実は、多くの不具合はソフトウェアの一時的なエラーや簡単な設定の見落としが原因であるケースが少なくありません。

修理に出すと時間もお金もかかってしまいますから、まずは自分でできることを試してみるのがおすすめですよ!

そこで今回は、修理を依頼する前にご自身で試せるセルフチェックリストをご紹介します。簡単な操作で解決することもありますので、落ち着いて一つずつ確認していきましょう。

まずは基本の「再起動」

スマートフォンの不具合で最も手軽で効果的な対処法が「再起動」です。これは、パソコンの調子が悪い時に再起動するのと同じ理屈になります。

長時間起動し続けていると、メモリ上に不要なデータが溜まったり、システムが不安定になったりすることがあります。再起動を行うことで、システムを一度リフレッシュし、これらの軽微なソフトウェアトラブルを解消できる可能性が高いのです。

操作は非常に簡単で、電源ボタンを長押しすると表示されるメニューから「再起動」をタップするだけです。もし画面がフリーズして操作を受け付けない場合は、強制再起動を試みてください。

一般的に、電源ボタンと音量下ボタンを同時に10秒ほど長押しすることで、強制的に再起動がかかります。機種によって操作が若干異なる場合もあります。

「動作が重い」「アプリが頻繁に落ちる」といった症状の多くは、この再起動だけで改善することが期待できます。

アプリが原因?セーフモードで確認

特定のアプリをインストールしてからスマートフォンの調子が悪くなった、という経験はありませんか。その場合、後からインストールしたアプリが不具合の原因となっている可能性があります。

このような原因を切り分けるために役立つのが「セーフモード」です。セーフモードとは、購入時にインストールされていた基本的なアプリだけでスマートフォンを起動する機能で、ご自身で追加したアプリは一時的にすべて無効化されます。

もし、セーフモードで起動した際に不具合が発生しないのであれば、原因は後からインストールしたアプリのいずれかにあると特定できるでしょう。

| 手順 | Xiaomiでのセーフモード起動方法 |

|---|---|

| 1 | 電源ボタンを長押しして電源メニューを表示させます。 |

| 2 | メニュー内の「電源を切る」アイコンを長押しします。 |

| 3 | 「セーフモードで再起動」というポップアップが表示されたら「OK」をタップしてください。 |

セーフモードを解除するには、通常通りスマートフォンを再起動するだけです。原因と思われるアプリを特定したら、そのアプリをアンインストールすることで問題が解決するか試してみてください。最近インストールしたアプリから順番に試していくのが効率的です。

システムの動作を軽くする「キャッシュクリア」

スマートフォンを使っていると、「キャッシュ」と呼ばれる一時データがどんどん溜まっていきます。これは、アプリの表示を速くしたり、一度見たウェブサイトを素早く再表示したりするための仕組みですが、溜まりすぎると逆にシステムの動作を圧迫し、動作が遅くなる原因になることがあります。

Xiaomiのスマートフォンには、このキャッシュを簡単に削除できる機能が標準で搭載されています。定期的にキャッシュクリアを行うことで、快適な動作を維持することにつながります。

Xiaomi端末にプリインストールされている「セキュリティ」アプリを開きます。その中にある「クリーナー」という項目をタップすると、不要なキャッシュデータなどをスキャンしてくれます。スキャン完了後に「クリーンアップ」ボタンを押すだけで、簡単にストレージを最適化できます。

この操作でユーザーの重要なデータ(写真や連絡先など)が消えることはありませんので、安心して試すことが可能です。

最新の状態に保つ「ソフトウェアアップデート」

スマートフォンの動作を制御している基本ソフトウェア(OS)は、メーカーによって定期的にアップデートが提供されます。このアップデートには、新機能の追加だけでなく、セキュリティの強化や発見された不具合の修正などが含まれていることが多くあります。

もしお使いのスマートフォンのソフトウェアが古いバージョンのままだと、既知の不具合が解消されずに残っている可能性があります。そのため、ソフトウェアを常に最新の状態に保つことは、安定した動作のために非常に重要です。

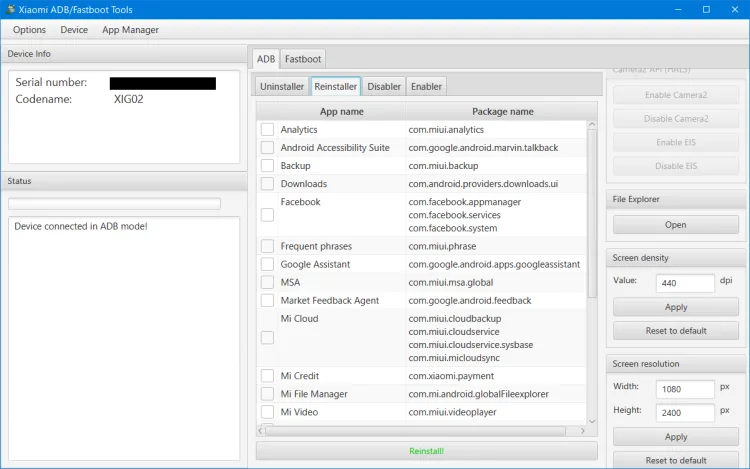

アップデートの確認は、「設定」アプリから「デバイス情報」へ進み、「MIUIバージョン」をタップすることで行えます。利用可能なアップデートがあれば、画面の指示に従ってインストールしてください。

アップデートはデータ通信量が多くなることがあるので、Wi-Fi環境で行うのがおすすめですよ!バッテリー残量も十分に確保しておきましょう。

接続トラブルは設定を見直し

「Wi-Fiに繋がらない」「Bluetoothイヤホンが認識されない」といった通信関連のトラブルもよくある不具合の一つです。これもハードウェアの故障を疑う前に、まずは設定を見直してみましょう。

最初に試すべきは、機内モードのオン・オフです。一度機内モードをオンにして全ての通信を遮断し、数十秒待ってからオフに戻すことで、通信機能がリフレッシュされて接続が回復することがあります。

それでも改善しない場合は、それぞれの設定(Wi-FiやBluetooth)を一度オフにしてから、再度オンにしてみてください。また、接続したいWi-FiのアクセスポイントやBluetooth機器の登録を一度削除し、再設定することで問題が解決するケースも少なくありません。

何を試しても通信トラブルが改善しない場合、「ネットワーク設定のリセット」という機能があります。これは、「設定」→「接続と共有」→「Wi-Fi、モバイルネットワーク、Bluetoothをリセット」から行えます(メニューの場所は機種やOSバージョンにより異なります)。

ただし、この操作を行うと、保存されているすべてのWi-FiパスワードやペアリングしたBluetooth機器の情報が消去されるため、実行する際はご注意ください。

これらのセルフチェックを試しても症状が改善しない場合は、残念ながらハードウェアの故障や、より深刻なソフトウェアの問題が考えられます。その際は、購入した販売店やメーカーのサポートに問い合わせることを検討しましょう。

修理に出す前に確認したいこと

Xiaomiのスマートフォンに「あれ?調子が悪いな」と感じたとき、すぐに故障だと決めつけて修理に出すのは少し早いかもしれません。

実は、一見すると故障に見える症状でも、簡単な操作や設定の見直しで改善することが少なくないのです。

なぜなら、ソフトウェアの一時的な不具合や、ユーザー自身のちょっとした勘違いが原因であるケースも多いためです。修理には時間も費用もかかりますから、その前にご自身で試せることを確認しておきましょう。ここでは、修理を依頼する前にチェックしておきたいポイントを、順を追って詳しく解説します。

慌てて修理に出して「何ともありませんでした」となると、時間も手間ももったいないですからね。まずは落ち着いて確認していきましょう!

まずは基本的なトラブルシューティングを試そう

スマートフォンの不具合で、まず試していただきたい基本的な対処法があります。専門的な知識がなくても簡単にできることばかりなので、ぜひ実践してみてください。

基本的な確認事項

- 端末の再起動

- セーフモードでの起動

- ストレージ容量の確認

- ソフトウェアのアップデート

最も手軽で効果的なのが「再起動」です。電源ボタンを長押しして、表示されるメニューから「再起動」を選択するだけ。これだけで、システムの一時的なエラーやメモリの不具合が解消され、動作が元に戻ることがよくあります。「動作が重い」「アプリが頻繁に落ちる」といった症状の多くは、再起動で改善する可能性があります。

もし再起動しても症状が変わらない場合、次に試したいのが「セーフモード」での起動です。セーフモードとは、後から自分でインストールしたアプリを一時的に無効化し、工場出荷時に近い最低限のシステムだけで起動するモードを指します。これで問題が解決すれば、不具合の原因が後から入れた特定のアプリにある可能性が高いと判断できます。

Xiaomiスマートフォンのセーフモード起動方法(一例)

電源ボタンを長押しし、「電源を切る」アイコンが画面に表示されたら、アイコンをさらに長押しします。すると、「セーフモードで再起動」という選択肢が現れるので、それをタップしてください。機種やOSのバージョンによって手順が異なる場合があります。

他にも、スマートフォンの動作不良はストレージ(保存容量)の不足が原因で引き起こされることもあります。設定メニューからストレージの使用状況を確認し、空き容量が極端に少なくなっている場合は、不要な写真や動画、使っていないアプリなどを削除して容量を確保しましょう。

そして、OSやアプリのソフトウェアアップデートも重要です。システムのバグやセキュリティの問題は、メーカーが提供するアップデートによって修正されることが多々あります。常に最新の状態に保つことで、予期せぬトラブルを未然に防ぐことにもつながるでしょう。

物理的な要因がないかチェックする

ソフトウェアだけでなく、物理的な問題が不具合を引き起こしている可能性も考えられます。特に充電や通信に関するトラブルは、見落としがちな部分に原因が潜んでいることがあります。

例えば、「充電ができない」または「充電が遅い」と感じる場合、まずは充電ケーブルやACアダプターを別のものに交換して試してみてください。ケーブルの内部が断線していたり、アダプターが故障していたりするケースは珍しくありません。

また、スマートフォンの充電ポートにホコリやゴミが詰まっていることも原因の一つ。電源を切り、爪楊枝やエアダスターなどで優しく清掃すると改善することがあります。

ポートの清掃は慎重に!

充電ポートの内部は非常にデリケートです。清掃する際は、金属製のピンなど導電性のあるものは避け、内部の端子を傷つけないよう細心の注意を払ってください。自信がない場合は無理に行わないようにしましょう。

通信に関する不具合、例えば「電波をうまく掴まない」「SIMカードを認識しない」といった症状の場合は、一度SIMカードを抜き差ししてみることをお勧めします。カードの接触不良が原因であれば、これだけで解決する場合があります。SDカードが認識されない場合も同様です。

もちろん、明らかな落下痕や水没の形跡がある場合は、内部の部品が損傷している可能性が非常に高くなります。多くのスマートフォンには「水没マーク(液体浸入インジケータ)」が内蔵されており、水に濡れると色が変化します。これらの物理的な損傷が確認できる場合は、自己解決は困難なため、速やかに修理を検討する必要があります。

データのバックアップは必須!

前述の通り、ここまでの確認作業で問題が解決しない場合、いよいよ修理を視野に入れることになります。しかし、その前に絶対に忘れてはならないのが、データのバックアップです。

修理に出すと、作業の過程で端末が初期化され、写真や連絡先、アプリのデータなどがすべて消えてしまう可能性が非常に高いです。思い出の写真や大切な情報が失われてからでは手遅れになってしまいます。

Xiaomiユーザーであれば、主に2つの方法で簡単にバックアップが可能です。

- Mi Cloud: Xiaomiが提供するクラウドサービスです。連絡先、メッセージ、写真、設定などをインターネット上に保存できます。

- Googleアカウント: Android標準の機能で、GoogleフォトやGoogleドライブ、連絡先などをGoogleアカウントに紐づけてバックアップします。

他にも、パソコンにUSBケーブルで接続し、直接データをコピーする方法もあります。いずれにしても、修理に出す前には必ず、ご自身にとって最適な方法でデータのバックアップを完了させてください。

「データは消えても構わない」という方は少ないはずです。バックアップは面倒に感じるかもしれませんが、後悔しないためにも最優先で行ってくださいね!

保証期間と修理オプションの確認

バックアップが完了したら、最後に修理に関する情報を確認します。まずは、お使いのスマートフォンがメーカーの保証期間内であるかどうかを確認しましょう。通常、購入から1年間の保証が付いていることが多いです。保証期間内であれば、自然故障と判断された場合に無償で修理を受けられる可能性があります。

保証書の確認や、Xiaomi公式サイトで端末のシリアル番号(IMEI)を入力することで保証状況をチェックできます。保証が切れている場合は、修理は有償となることを念頭に置いておきましょう。

修理の依頼先には、主に以下の選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて最適な場所を選びましょう。

| 修理先の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| Xiaomi公式サポート | 純正パーツ使用で安心感が高い。保証が適用される可能性がある。 | 修理に日数がかかることがある。修理費用が比較的高めになる場合がある。 |

| 購入したキャリア | 対面で相談しやすい。代替機の貸し出しサービスがある場合も。 | キャリアが修理を代行するため、時間がかかることがある。 |

| 街の修理店(非正規) | 修理が早い(即日対応も)。データを消さずに修理できる可能性も。費用が安い傾向にある。 | 純正ではないパーツが使われることがある。修理後にメーカー保証の対象外となる。 |

何を優先するかによって、選ぶべき修理先は変わってきます。例えば、安心感と品質を最優先するなら公式サポート、スピードや費用を重視するなら街の修理店といった具合です。これらの情報を踏まえた上で、どこに修理を依頼するかを最終的に判断することをおすすめします。

Xiaomi公式の修理サポートと保証内容

Xiaomiのスマートフォンが故障してしまった場合、「どこで、どのように修理すれば良いのか」「保証は使えるのか」といった不安を感じる方は少なくないでしょう。結論から言うと、Xiaomiには手厚い公式の修理サポートと保証制度が用意されています。

なぜなら、Xiaomiは日本国内での販売に力を入れており、ユーザーが安心して製品を使い続けられるよう、サポート体制をしっかりと構築しているからです。例えば、購入から1年間の保証期間内であれば、製品の欠陥による故障は無償で修理してもらえます。また、オンラインで手軽に修理を申し込める仕組みも整っています。

この記事では、Xiaomiの公式修理サポートと保証内容について、具体的な流れや注意点を交えながら詳しく解説していきます。

万が一の時に備えて、公式のサポート内容をしっかり理解しておくと安心ですよ!

Xiaomi製品の保証期間と対象範囲

Xiaomi製品の保証を受けるためには、まず保証期間と対象範囲を正しく理解しておく必要があります。多くの場合、スマートフォン本体の保証期間は購入日から1年間ですが、付属品によって期間が異なる点に注意が必要です。

具体的には、製品や付属品ごとに以下のような保証期間が設定されていることが一般的です。

| 製品・付属品 | 保証期間の目安 |

|---|---|

| スマートフォン本体 | 購入日から12ヶ月間 |

| 内蔵バッテリー | 購入日から12ヶ月間 |

| 付属の充電器・USBケーブル | 購入日から6ヶ月間 |

そしてもう一つは、保証が適用されるのは、製品が説明書の通りに通常使用されていたにもかかわらず発生した「自然故障」に限られるという点です。つまり、製造上の問題や部品の欠陥などが原因の不具合が対象となります。

保証の対象外となるケース

一方で、以下のような場合は保証期間内であっても有償修理、あるいは修理不可となる可能性が高いです。

- 落下による画面割れや本体の損傷

- 水濡れや水没による故障

- ユーザー自身による分解や改造

- 非正規の部品を使用したことによる不具合

- 消耗品(バッテリーの経年劣化など)の交換

このように、自分の過失による故障は保証の対象外となることを覚えておきましょう。

公式修理サービスの流れ

実際にXiaomiの公式修理サービスを利用する場合、どのような手順で進むのでしょうか。ここでは、一般的な修理の流れを紹介します。

修理申し込みの基本ステップ

多くは、以下の4つのステップで修理が進められます。

- オンラインでの申し込み: Xiaomi公式サイトの修理受付ページから、製品情報や故障内容、個人情報を入力して申し込みを行います。

- 製品の梱包と発送: 申し込み後、指定の配送業者が自宅まで製品を集荷に来てくれる「ピックアップサービス」を利用できます。自分で梱包材を用意して発送する必要がある場合もあります。

- 診断と見積もり: 修理センターに製品が到着すると、専門の技術者が故障原因を診断します。保証対象外で費用が発生する場合は、この段階で見積もりの連絡が届きます。

- 修理と返送: 見積もりに同意すると修理が実施され、完了後に製品が返送される流れとなります。

もし申し込み方法が分からない場合や、事前に相談したいことがある場合は、電話やチャットでの問い合わせも可能です。特にチャットサポートは、気軽に質問できるため便利に感じる方も多いかもしれません。

自宅にいながら修理の申し込みから発送まで完結できるのは、とても助かりますね!

修理にかかる費用と期間の目安

修理を依頼する上で、最も気になるのが費用と期間でしょう。これらは故障内容や保証の適用可否によって大きく変わってきます。

前述の通り、保証期間内かつ保証対象の自然故障であれば、修理費用は原則として無料です。送料なども含めて、ユーザー側の負担はありません。

しかし、保証対象外の修理は有償となります。例えば、画面のひび割れやバッテリー交換などの費用は、スマートフォンのモデルによって異なります。修理費用は数千円から数万円になることもあり、正確な金額は修理センターでの診断後に提示される見積もりで確認する必要があります。

修理にかかる期間については、製品が修理センターに到着してから1週間から2週間程度が目安とされています。ただし、交換部品の在庫状況や故障の複雑さによっては、それ以上の期間を要する場合もあります。修理中は代替機の貸し出しサービスは基本的に行われていないため、その間の連絡手段を確保しておくことが大切です。

修理を依頼する際の注意点

最後に、公式サポートへ修理を依頼する際に、必ず押さえておきたい注意点をいくつか紹介します。スムーズに修理を進めるためにも、事前に確認しておきましょう。

最重要:データのバックアップは必須

修理の過程で、スマートフォン内部のデータは初期化される(消去される)のが原則です。写真や連絡先、アプリのデータなど、大切な情報は失われてしまいます。修理に出す前には、必ずご自身でデータのバックアップを取っておくようにしてください。万が一データが消えてしまっても、保証はされません。

また、修理に出す際には、以下の点にも注意が必要です。

発送前の準備リスト

- SIMカード・SDカードを抜く: これらは修理の対象外であり、個人情報も含まれるため、必ず本体から取り外してください。

- アクセサリー類を外す: スマートフォンケースや保護フィルム、ストラップなども全て外した状態で送付します。

- 購入証明書を準備する: 保証を適用するために、購入日を証明できるレシートや納品書の提示を求められることがあります。手元に保管しておくと安心です。

- 「スマートフォンを探す」機能をオフにする: 事前にGoogleアカウントからログアウトし、「デバイスを探す」などのロック機能を解除しておく必要があります。

これらの準備を怠ると、修理の受付が遅れたり、返却されてしまったりする可能性があります。トラブルを避けるためにも、申し込み時の案内をよく読んで、正しく準備を進めることが重要です。

端末を保護するおすすめのケースとフィルム

大切なXiaomiスマートフォンを長く、そして安心して使い続けるためには、本体をしっかりと保護するケースと、繊細な画面を守るフィルムの装着が欠かせません。</スマートフォンは精密機器であり、どれだけ頑丈に作られていても、ふとした瞬間の落下や衝撃には弱いものです。

特に画面の破損や本体の傷は、修理費用が高額になることもありますし、何より精神的なショックが大きいでしょう。

だからこそ、万が一の事態に備えて、ケースとフィルムでしっかりと保護しておくことが非常に重要になります。ここでは、数ある製品の中からご自身の使い方に最適なものを選ぶためのポイントを、分かりやすく解説していきます。

私も新しいスマホを買ったら、まず最初にケースとフィルムを探します!本体に傷がつく前に、しっかり守ってあげたいですよね。

スマートフォンケース選びで失敗しないためのポイント

スマートフォンケースと一言でいっても、素材や形状は多岐にわたります。保護性能を重視するのか、デザイン性を優先するのか、あるいは使いやすさを求めるのかによって、最適な選択は変わってきます。主な素材ごとの特徴を理解し、ご自身のライフスタイルに合ったものを選びましょう。

ケースの主な素材と特徴

ケース選びの第一歩は、素材の特性を知ることから始まります。それぞれの素材にメリットとデメリットがあるため、下の表を参考に比較検討してみてください。

| 素材の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| TPU(熱可塑性ポリウレタン) | 柔軟性が高く着脱しやすい。衝撃吸収性に優れ、安価な製品が多い。 | 長期間使用すると黄ばみやすい。熱に弱い。 |

| ポリカーボネート | 硬くて丈夫。透明度が高く、デザイン性を損なわない。加工しやすいためデザインが豊富。 | 柔軟性が低いため、強い衝撃で割れることがある。滑りやすい。 |

| シリコン | ゴムのように柔らかく、滑りにくいためグリップ感が良い。衝撃吸収性も高い。 | ホコリやゴミが付着しやすい。ポケットなどへの出し入れがしにくいことがある。 |

| レザー(本革・PUレザー) | 高級感があり、手触りが良い。使い込むほどに味が出る(本革)。 | 水や汚れに弱い。他の素材に比べて価格が高めになる傾向がある。 |

他にも、耐衝撃性を追求したハイブリッドケース(TPUとポリカーボネートの組み合わせなど)や、動画視聴に便利なスタンド機能付きの手帳型ケースなど、様々なタイプが存在します。例えば、屋外での作業やアウトドア活動が多い方であれば、米軍MIL規格に準拠したような耐衝撃性の高いケースが安心です。

一方で、スマートフォンのデザインをそのまま楽しみたい方は、透明度の高いクリアケースを選ぶと良いでしょう。

画面保護フィルム選びの重要ポイント

スマートフォンの画面は、最も傷つきやすく、破損しやすい部分です。保護フィルムを貼ることで、鍵や硬貨などによる擦り傷から画面を守り、落下時の衝撃を和らげる効果が期待できます。

保護フィルムも、主に「ガラスフィルム」と「PETフィルム」の2種類に大別されます。それぞれの特徴を理解しておくことが、フィルム選びの第一歩となります。

ガラスフィルムとPETフィルムの違い

どちらのフィルムにも一長一短があります。何を優先したいかを考えて選ぶことが大切です。

- ガラスフィルム: 透明度が高く、画面本来の美しさを損ないにくいのが特徴。硬度が高いため傷に強く、指すべりも滑らかです。ただし、衝撃で割れてしまうことがあります。

- PETフィルム: 柔軟性があり、薄くて安価な製品が多いです。画面の曲面にもフィットしやすいですが、ガラスフィルムに比べると傷がつきやすく、透明度や操作感で劣る場合があります。

さらに、フィルムには様々な付加機能を持つ製品があります。

例えば、画面の光の反射を抑えて指紋をつきにくくする「アンチグレア(非光沢)タイプ」は、屋外での使用やゲームをする方に人気です。逆に、映像コンテンツを鮮やかに楽しみたいのであれば、「グレア(光沢)タイプ」が適しています。

その他にも、目の負担を軽減するとされる「ブルーライトカット機能」や、横からの覗き見を防ぐ「プライバシー保護機能」を備えたフィルムも選択肢の一つになるでしょう。

ケースとフィルムを購入する際の注意点

最後に、アクセサリーを選ぶ際に特に注意していただきたい点をいくつかご紹介します。これを怠ると、せっかく購入したのに使えないという事態にもなりかねません。

必ず対応機種を確認する

最も基本的なことですが、最も重要なポイントです。Xiaomiのスマートフォンはモデル名が似ているものが非常に多くあります。例えば、「Redmi Note 10 Pro」と「Redmi Note 10T」では、本体サイズやカメラの位置が全く異なります。

購入前には、必ず製品パッケージや販売ページで、ご自身のスマートフォンの機種名と完全に一致しているかを確認してください。

ケースとフィルムの干渉

ケースとフィルムを同時に使用する場合、互いに干渉してしまわないか注意が必要です。特に、画面の端まで覆うタイプの「全面保護フィルム」は、ケースのフチとぶつかってフィルムが浮き上がってしまうことがあります。ケースによっては「〇〇フィルム対応」と記載されていることもあるため、商品説明をよく読むことをおすすめします。

このように、一口にケースやフィルムと言っても、様々な種類があります。少しの手間と費用をかけることで、大切なスマートフォンを不意の事故から守ることが可能です。ぜひご自身の使い方や好みに合わせて、最適な保護アクセサリーを見つけて、快適なスマートフォンライフをお送りください。

バッテリー寿命を延ばす正しい充電方法

スマートフォンの「壊れやすい」という評判が立つとき、その原因の一つとしてバッテリーの劣化が挙げられることがあります。毎日行う充電だからこそ、少しの工夫でバッテリーの寿命は大きく変わってきます。ここでは、Xiaomiのスマートフォンを長く快適に使うための、バッテリーに優しい正しい充電方法を具体的に解説します。

バッテリーの寿命を延ばす最大のコツは、実はとてもシンプルです。それは、バッテリーに過度な負担をかけないことに尽きます。これからご紹介する方法を実践するだけで、2年後、3年後のバッテリーの持ちが大きく改善されるでしょう。

難しく考えなくても大丈夫!毎日のちょっとした心がけで、スマホはもっと長持ちするようになりますよ。

バッテリー劣化の3大要因を避ける

まず結論からお伝えすると、スマートフォンに内蔵されているリチウムイオンバッテリーの寿命を縮める主な原因は「過充電」「過放電」「高温」の3つです。なぜなら、これらの状態はバッテリー内部で化学的な劣化を促進させ、電気を蓄える能力そのものを徐々に低下させてしまうからに他なりません。

例えば、満充電のまま充電を続ける「過充電」はバッテリーに高い電圧をかけ続け、内部の素材を傷つけます。逆に、充電が0%になるまで使い切る「過放電」も、バッテリーに深刻なダメージを与える可能性があります。そして、充電中や使用中の「高温」は、あらゆる化学反応を加速させ、バッテリーの劣化を早める最大の敵と言えるでしょう。

このように、バッテリーを長持ちさせるには、この3つの要因を日々の充電習慣から取り除くことが最も効果的なのです。

充電レベルは「腹八分目」が理想

バッテリーへの負担を最も軽減できる充電レベルは、20%から80%の間を維持することだと言われています。寝る前に充電を開始し、朝起きたら100%になっている、という使い方をしている方も多いかもしれませんが、実は満充電の状態を長く保つことはバッテリーにとってストレスになります。

かといって、常に残量を気にして生活するのは大変です。そこで、意識したいのは「満充電のまま放置しない」「0%になる前に充電する」という2点になります。

バッテリーに優しい充電の目安

- 充電が20%を下回ったら充電を開始する。

- 充電が80%に達したら充電をやめるのが理想。

- 少なくとも、100%になったらすぐにケーブルを抜くように心がける。

- 就寝中の充電は、バッテリー保護機能を使うのがおすすめです。

Xiaomiの一部の機種には、「最適化された充電」のような機能が搭載されている場合があります。これは、ユーザーの生活パターンを学習し、就寝中などは80%で充電を一時停止し、起床時間に合わせて満充電になるよう調整してくれる便利な機能です。設定からバッテリー関連の項目を確認し、もし利用できるならぜひ活用してください。

充電中の「ながらスマホ」は高温のもと

充電中にゲームをしたり、動画を長時間見たりする「ながらスマホ」は、バッテリーの劣化を早める典型的な行動です。充電中はバッテリー自体がわずかに発熱しますが、それに加えてCPUに負荷がかかる操作をすると、本体の温度が急激に上昇します。

前述の通り、高温はバッテリーにとって大敵です。熱はバッテリー内部の化学物質の劣化を促進し、性能低下を招く直接的な原因となります。特に、グラフィックを多用するゲームや高画質な動画のストリーミングは、スマートフォンが非常に熱くなりやすいです。

充電中の高温を防ぐための注意点

充電中はできるだけスマートフォンを操作しないのが賢明です。他にも、以下のような点に注意すると、本体の温度上昇を抑えることができます。

- 直射日光が当たる場所や車内での充電は避ける。

- 布団の上やクッションの上など、熱がこもりやすい場所で充電しない。

- 放熱を妨げるような厚手のケースは、充電中に外すことも検討する。

どうしても充電中に操作が必要な場合は、Webサイトの閲覧など、負荷の軽い作業にとどめておくことをお勧めします。

充電器やケーブルは純正品がベスト

意外と見落とされがちですが、使用する充電器やUSBケーブルもバッテリーの寿命に影響を与えます。最も安心なのは、スマートフォンに付属してきた純正の充電器とケーブルを使用することです。

その理由は、純正品はそのスマートフォンに最適な電力(電圧・電流)を供給するよう設計されているためです。一方で、安価な非認証の製品の中には、品質が不安定なものも少なくありません。

電力が不安定だったり、安全保護機能が不十分だったりすると、バッテリーに不要な負荷をかけてしまうだけでなく、最悪の場合は故障や事故につながる危険性も考えられます。

信頼できるサードパーティ製品という選択肢

もし純正品を紛失してしまった場合は、安全基準を満たしている信頼性の高いメーカーの製品を選びましょう。製品の仕様をよく確認し、お使いのXiaomiスマートフォンが対応している急速充電規格(例:Quick Chargeなど)に適合したものを選ぶことが重要です。レビューやメーカーの信頼性を確かめてから購入すると、より安心できます。

このように、日々の充電方法を少し見直すだけで、愛用するXiaomiスマートフォンのバッテリーを健全な状態に保ち、結果として本体を長く使い続けることにつながります。ぜひ今日から実践してみてください。

まとめ:Xiaomiは壊れやすいのか?噂を理解し賢く付き合う方法

Xiaomiが壊れやすいとの評判は価格への先入観やソフトウェア不具合など複合的な要因によるものです。品質が劣る訳ではなく高いコスパが魅力です。特性を理解し適切な保護や充電を心掛ければ、賢く長く付き合えます。

- 価格の安さが品質への先入観を生む一因ですが企業努力によるものです

- ソフトウェアの不具合が物理的な故障と誤解されるケースが少なくありません

- 世界的な販売台数の多さに比例して初期不良の報告が目立ちやすくなります

- 驚異的なコストパフォーマンスは巧みなコスト削減戦略によって実現されます

- MIUIという独自OSは多機能ですがアップデート後に不具合が出ることも

- 他の格安スマホブランドと比較して耐久性が著しく劣るわけではありません

- 防水性能やソフトウェアの長期サポートでは他社に劣る場合もあります

- 不具合が起きた際はまず再起動やキャッシュクリアといった対処法を試す

- 修理に出すとデータが初期化されるため事前のバックアップが必須です

- 購入から1年間の保証期間内であれば自然故障は無償で修理が可能です

- 落下や水没といったユーザーの過失による故障は保証の対象外となります

- 端末を物理的な衝撃から守るためにケースやフィルムの装着は不可欠です

- バッテリーの劣化を防ぐには20から80%の充電状態を維持するのが理想

- 充電しながらのゲームや動画視聴は本体の高温を招くため避けましょう

- 安全のため充電器やケーブルは純正品か信頼性の高い製品を選びましょう