「Xiaomiのスマートフォンって、どうしてこんなに安いの?」高機能なのに驚きの価格で提供されるXiaomi製品を見て、誰もが一度はそう思ったことがあるのではないでしょうか。その圧倒的なコストパフォーマンスに惹かれる一方で、「安いのには何か裏があるのでは…」「品質やセキュリティは大丈夫?」といった不安を感じるのも無理はありません。

実はその安さには、徹底した企業努力と独自のビジネス戦略が隠されています。この記事では、Xiaomiが安い理由の核心に迫るため、広告宣伝費を極限まで削減する工夫や、実店舗を持たないオンライン中心の販売戦略について詳しく解説します。

さらに、薄利多売を基本とするビジネスモデル、製品ラインナップを絞り開発コストを抑制する手法、そしてMIUI(OS)上の広告表示による収益化といった、Xiaomiならではのコストカットの秘密を明らかにしていきます。

もちろん、ただ安いだけではありません。安くても高性能と言われる驚きのコストパフォーマンスは本当なのか、また品質や耐久性は大丈夫なのかといった疑問に対して、ユーザーのリアルな声も交えながら検証します。あわせて、購入前に知っておきたいセキュリティ面で知っておくべきこともしっかりと解説します。

この記事を最後まで読めば、なぜXiaomiがコスパを最優先したい人におすすめで、最新機能よりも価格を重視する人に最適な選択肢なのかが明確にわかるはずです。さあ、Xiaomiが安い理由を理解して賢く選ぶために、一緒にその全貌を解き明かしていきましょう。

- Xiaomiの安さを支える独自のビジネスモデルがわかる

- 広告費や店舗コストを徹底的に削る戦略がわかる

- スマホ本体で儲けない驚きの収益構造がわかる

- 安くても大丈夫か品質やセキュリティの実態がわかる

Xiaomiが安い理由は主に5つ!コストカットの秘密を徹底解説

- 広告宣伝費を極限まで削減

- 実店舗を持たないオンライン中心の販売戦略

- 薄利多売を基本とするビジネスモデル

- 製品ラインナップを絞り開発コストを抑制

- MIUI(OS)上の広告表示による収益化

広告宣伝費を極限まで削減

Xiaomi製品の驚くべき価格設定を見て、「なぜこんなに安く提供できるのだろう?」と不思議に思った経験はありませんか。その大きな理由の一つに、広告宣伝費に対する独特なアプローチがあります。多くの企業が製品の知名度を上げるために投じる莫大な費用を、Xiaomiは意図的に抑制しているのです。

確かに、日本でXiaomiのテレビCMってほとんど見かけないですよね。これが安さの秘密に繋がっていたとは驚きです!

伝統的な広告手法との決別

通常、新しいスマートフォンが発売されると、テレビCMやインターネット広告、雑誌などで大規模なプロモーションが展開されます。人気俳優やタレントを起用した広告は私たちの目に留まりやすいですが、これには当然ながら巨額の費用がかかるものです。そして、これらの広告費は最終的に製品価格に上乗せされるのが一般的でしょう。

一方で、Xiaomiはこの慣習とは一線を画す戦略をとっています。テレビCMのようなマス広告をほとんど行わず、広告宣伝にかかるコストを極限まで削減しました。この方針が、高品質な製品を低価格で提供できる強力な基盤を形作っています。

口コミとSNSを最大限に活用する戦略

それでは、Xiaomiは広告をせずにどのようにして製品の魅力を広めているのでしょうか。答えは、インターネット時代のコミュニケーションを最大限に活用する点にあります。

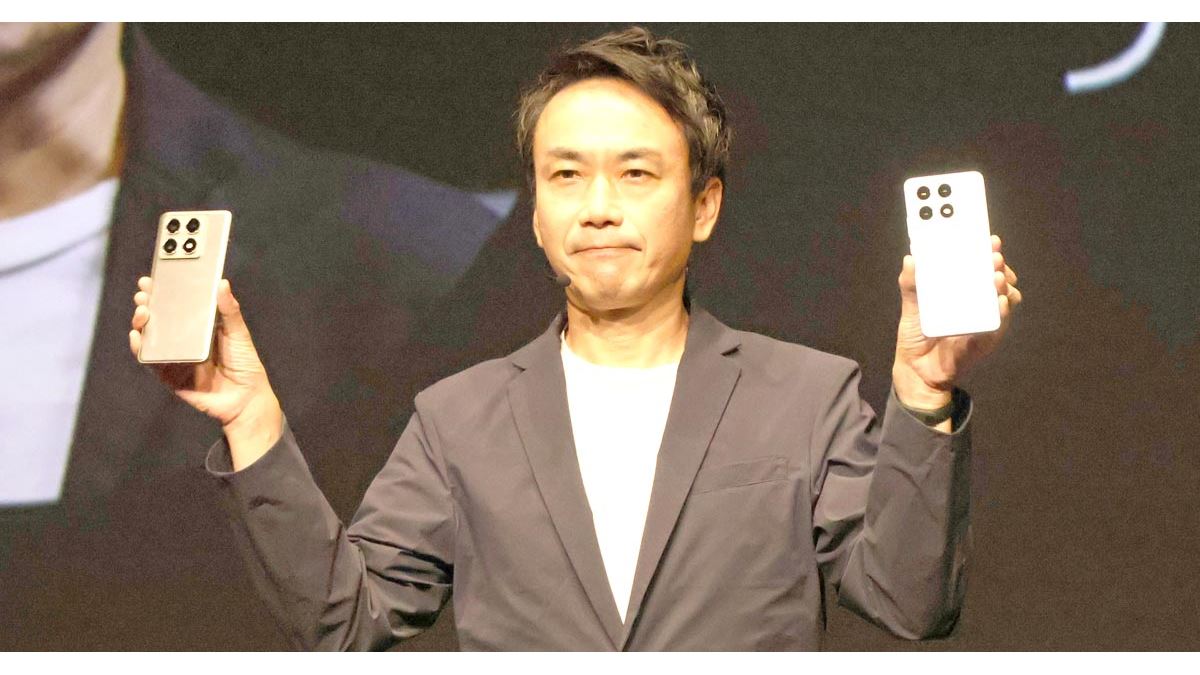

Xiaomiが特に重視しているのが、「Mi Fan(ミーファン)」と呼ばれる熱狂的なファンコミュニティの存在です。新製品の発表イベントにファンを招待したり、SNSを通じて積極的に意見交換を行ったりすることで、ファンとの強い絆を築いています。

満足したファンが自らの言葉で製品の良さをSNSやブログで発信してくれるため、これが何よりも効果的で信頼性の高い広告となるわけです。

Xiaomiの製品やブランドを熱心に支持するファンの総称です。彼らは新製品の情報をいち早くキャッチし、レビューを共有するなど、Xiaomiのマーケティングにおいて非常に重要な役割を担っています。企業とユーザーが一体となってブランドを育てていく、ユニークな関係性と言えるでしょう。

このように、コストのかかる一方的な広告ではなく、ユーザーを巻き込んだ双方向のコミュニケーションを核とすることで、最小限の費用で最大限の宣伝効果を生み出しています。

| 項目 | 一般的なメーカー | Xiaomi |

|---|---|---|

| 主な広告媒体 | テレビCM、雑誌、Web広告全般 | SNS、口コミ、ファンコミュニティ |

| 情報伝達の方向 | 企業から消費者への一方通行 | 企業とユーザー間の双方向 |

| 広告コスト | 高額 | 極限まで抑制 |

広告費削減のメリットとデメリット

この戦略は、消費者にとって製品を安く手に入れられるという大きなメリットがあります。しかし、良いことばかりではありません。広告が少ないことによるデメリットも理解しておく必要があります。

大々的な広告がないため、ガジェット情報に詳しくない方や、自ら情報を探しに行かない方にとっては、新製品の発売や製品の存在自体に気づきにくい場合があります。魅力的な製品を見逃さないためには、公式サイトやテクノロジー系のニュースサイトなどを定期的にチェックする姿勢が求められるかもしれません。

言ってしまえば、Xiaomiは「広告費にお金をかけるくらいなら、その分を製品価格に還元してお客様に喜んでもらおう」という哲学を持っているのです。この徹底したコストカット戦略が、驚異的なコストパフォーマンスを実現する重要な要素となっています。

実店舗を持たないオンライン中心の販売戦略

Xiaomiの製品がなぜこれほどまでに手頃な価格で提供されるのか、その答えの大部分は彼らの独自の販売戦略に隠されています。結論から言うと、Xiaomiは実店舗の運営にかかる莫大なコストを徹底的に削減し、オンラインでの直接販売を事業の中心に据えているのです。

この戦略が、驚異的なコストパフォーマンスを実現する強力な原動力となっています。

なるほど!お店を持たないことが安さの秘密なんだね。でも、具体的にどれくらいのコストが削減できるんだろう?

店舗コストの削減が価格に直結する仕組み

一般的に、スマートフォンメーカーが全国に実店舗を展開する場合、そこには様々な費用が発生します。例えば、駅前の一等地にある店舗の家賃、多くの販売スタッフを雇うための人件費、店舗を魅力的に見せるための内装費や光熱費など、挙げればきりがありません。これらのコストは、最終的に製品の価格に上乗せされるのが一般的です。

しかし、Xiaomiは主に自社の公式オンラインストアやAmazon、楽天市場といったECサイトを通じて製品を販売しています。このため、前述したような店舗運営コストの大部分が不要になります。中間業者を極力介さず、工場から直接消費者の手元へ製品を届ける仕組みを構築することで、中間マージンも大幅にカットできるのです。

このようにして削減されたコストが、そのまま製品価格の引き下げに繋がり、私たちは高品質な製品を信じられないような価格で手に入れることが可能になっています。

オンライン販売中心のメリット

- 店舗の家賃や人件費などの固定費を大幅に削減できる。

- 中間業者を介さないため、余計なマージンが発生しない。

- 削減したコストを製品価格に還元し、低価格を実現できる。

- 世界中の顧客に24時間いつでも製品を届けられる。

以下の表は、実店舗を持つ一般的なビジネスモデルと、Xiaomiのようなオンライン中心のモデルとのコスト構造の違いを簡易的に示したものです。

| 費用項目 | 実店舗中心モデル | Xiaomi(オンライン中心モデル) |

|---|---|---|

| 店舗家賃・地代 | 高額(特に都心部) | 原則不要(倉庫費用は発生) |

| 販売スタッフ人件費 | 多数必要 | 最小限(CS担当など) |

| 店舗の内装・設備費 | 高額 | 不要 |

| 広告宣伝費 | テレビCM・雑誌広告など | Web広告・SNS活用が中心 |

| 中間マージン | 発生しやすい | 最小限に抑えられる |

オンライン販売のデメリットと注意点

一方で、この販売戦略には消費者にとってのデメリットも存在します。最も大きな点は、購入前に実機を触って試す機会が非常に限られることでしょう。

スマートフォンの持ちやすさ、画面の大きさ、カメラの質感、操作感といった部分は、実際に手に取ってみないと分からないことも少なくありません。オンラインストアの写真やスペック表だけでは、自分に本当に合っているのか判断しにくいと感じる方もいるはずです。

また、製品について詳しい説明を聞きたい場合や、トラブルが発生した際に、気軽に相談できる実店舗がないことに不安を覚える可能性も考えられます。

購入前に知っておきたい注意点

オンラインでの購入が中心となるため、「思っていた色と違った」「サイズが手に馴染まなかった」といったミスマッチが起こる可能性があります。購入を検討する際は、レビュー動画や購入者の口コミを念入りにチェックし、情報収集をすることが重要になります。

日本市場への適応と今後の展望

ただ、Xiaomiもこうした課題を認識しており、近年では戦略に変化も見られます。日本では、auなどの通信キャリアや、ビックカメラ、ヨドバシカメラといった一部の大手家電量販店でも製品の取り扱いが始まっています。

これにより、実際に製品を手に取って確かめられる機会が少しずつ増えてきました。これは、日本市場の特性に合わせて、消費者の不安を解消しようとするXiaomiの柔軟な姿勢の表れと言えるでしょう。

豆知識:Miストアについて

海外では「Miストア」と呼ばれるXiaomiの公式実店舗が数多く展開されています。もし海外旅行に行く機会があれば、現地のMiストアを訪れてみると、日本ではまだ販売されていないような面白い製品に出会えるかもしれません。

いずれにしても、Xiaomiのビジネスモデルの根幹は、これからもオンラインを中心とした効率的な販売戦略であり続けると考えられます。この仕組みを理解することで、なぜXiaomi製品がこれほどまでに高いコストパフォーマンスを誇るのか、より深く納得できるのではないでしょうか。

薄利多売を基本とするビジネスモデル

Xiaomi製品が驚くほど手頃な価格で提供される背景には、同社の独特なビジネスモデルが存在します。それは、製品1台あたりの利益を極限まで抑え、大量に販売することで会社全体の利益を確保する「薄利多売」の戦略です。

しかし、ただ安く売っているだけでは、企業として成長を続けることはできません。Xiaomiは、ハードウェアの販売をゴールとせず、そこから広がる長期的な収益モデルを確立することで、この驚異的なコストパフォーマンスを実現させているのです。

ハードウェアはあくまで「入口」

Xiaomiのビジネスモデルを理解する上で最も重要なのが、ハードウェアを利益の柱と考えていない点です。むしろ、高性能なスマートフォンを低価格で提供することは、ユーザーにXiaomiの世界に足を踏み入れてもらうための「入口」や「招待状」のような役割を果たしています。

これを象徴するのが、創業者である雷軍(レイ・ジュン)氏が過去に公言した「ハードウェア事業全体の純利益率が、永遠に5%を超えることはない」という方針です。もし5%を超えた場合は、超過分をすべてユーザーに還元するとまで宣言しており、ハードウェアで儲けないという強い意志が感じられます。

利益率5%以下ってすごいですね…!ほとんど儲けがないじゃないですか。じゃあ、一体どこで利益を出しているのでしょうか?

その答えが、スマートフォンに搭載されている独自OS「MIUI」を通じたインターネットサービスにあります。ユーザーは魅力的なハードウェアに惹かれてXiaomi製品を購入し、その後、MIUI上で提供される広告、アプリストア、ゲーム、クラウドサービスなどを利用します。

Xiaomiは、これらのサービスから継続的に収益を上げる仕組みを構築しているのです。

IoTエコシステムによる収益の多角化

Xiaomiの巧みな戦略は、スマートフォンだけに留まりません。同社はスマートフォンを中核としながら、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、テレビ、空気清浄機、ロボット掃除機といった多種多様なIoT製品を展開しています。

これらの製品は、個々の性能が高いだけでなく、スマートフォンアプリ「Mi Home」を通じてシームレスに連携させることが可能です。例えば、帰宅したらスマートセンサーが感知し、自動で照明やエアコンがつく、といった便利な生活を実現できます。

このように、ユーザーがXiaomi製品を一つ手に入れると、その利便性から次々と他の製品も揃えたくなるような魅力的な「エコシステム(生態系)」を形成。これにより、ユーザー一人当たりの生涯価値(LTV)を高め、収益源を多角化しているわけです。

スマートフォンでの利益がわずかであっても、他の多くの製品やサービスで十分に補える構造となっています。

- ステップ1: 高コスパなスマホでユーザーを獲得(利益は度外視)

- ステップ2: MIUI上のサービス(広告・アプリ等)で収益化

- ステップ3: 魅力的なIoT製品でエコシステムを形成し、追加購入を促進

徹底したコスト削減戦略

薄利多売モデルを支えるためには、製品の製造・販売コストを徹底的に抑える必要があります。Xiaomiは主に以下の方法でコスト削減を実現しています。

一つは、販売チャネルをオンラインに集中させることです。実店舗の維持費や人件費、流通の中間マージンを大幅にカットし、その分を製品価格に還元しています。公式サイトや提携ECサイトでの直販モデルが基本です。

もう一つは、広告宣伝費を抑える工夫です。XiaomiはテレビCMなどの大規模な広告を打つのではなく、「Mi Fan」と呼ばれる熱心なファンコミュニティを育成し、彼らの口コミやSNSでの発信力を活用したマーケティングを得意としています。これにより、莫大な広告費をかけずに製品の魅力を広めることに成功しました。

このビジネスモデルは消費者にとって大きなメリットがある一方、注意すべき点もあります。例えば、MIUIには広告が表示されることがあり、これを不快に感じるユーザーもいるかもしれません(多くは設定で非表示にできます)。また、コスト削減の一環として、サポート体制が他の大手メーカーに比べて手薄に感じられる可能性も指摘されています。

このように、Xiaomiの安さの裏には、ハードウェアを入口とし、その後のサービスやエコシステム全体で長期的に利益を得るという、綿密に計算されたビジネスモデルが存在するのです。

製品ラインナップを絞り開発コストを抑制

Xiaomiの製品がなぜこれほどまでに安いのか、その理由の一つに「製品ラインナップを戦略的に絞り込み、開発コストを抑制している」点が挙げられます。これは、高品質な製品を低価格で提供するための、非常に巧みな経営戦略といえるでしょう。

言ってしまえば、「選択と集中」を徹底することで、無駄なコストを根本から削減しているのです。数多くのモデルを乱立させるのではなく、特定のシリーズに開発リソースを集中投下することで、様々な面で効率化を図っています。これが結果として、製品価格に大きく反映されているわけです。

やみくもにたくさんの種類のスマホを作るのではなく、売れるモデルを厳選して全力で開発する、というイメージですね!

開発コストを抑制する具体的な仕組み

製品ラインナップを絞ることが、なぜコスト削減に繋がるのでしょうか。これには、主に3つの理由が考えられます。

一つ目は、開発リソースを無駄なく活用できる点です。多くのモデルを同時に開発する場合、エンジニアやデザイナーといった人的リソースが分散してしまいます。しかし、モデル数を絞れば、一つの製品に優秀な人材を集中させることが可能になります。これにより、開発期間の短縮や製品の品質向上に繋がり、結果的にコストパフォーマンスを高める要因となっています。

二つ目は、部品の大量購入によるコストダウンです。スマートフォンは、CPUやメモリ、カメラセンサーなど、様々な部品から成り立っています。開発するモデルが少なければ、それぞれのモデルで使用する共通部品の種類も限られます。

そのため、同じ部品を一度に大量に発注することができ、部品メーカーから有利な条件で仕入れることが可能になるのです。このスケールメリットが、本体価格を押し下げる大きな力となります。

そして三つ目は、ソフトウェア開発の効率化が挙げられます。Xiaomiのスマートフォンには「MIUI」という独自のユーザーインターフェースが搭載されています。

対応する機種が少なければ、OSのアップデートやセキュリティパッチの提供、バグの修正といった作業を、より迅速かつ低コストで行うことができます。これもまた、長期的なコスト削減に貢献しています。

ポイントのまとめ

- 開発リソースを少数モデルに集中させ、品質と効率を両立

- 部品の大量一括購入で、仕入れコストを大幅に削減

- ソフトウェア(MIUI)の保守・開発コストを低減

各シリーズの役割分担に見る戦略性

Xiaomiは、ラインナップを絞りつつも、ユーザーのニーズに合わせて明確な役割分担を行っています。主なシリーズの特徴を理解すると、その戦略性がより見えてくるでしょう。

| シリーズ名 | 主な特徴 | ターゲット層 |

|---|---|---|

| Xiaomi シリーズ (例: Xiaomi 14 Ultra) |

最新技術を投入したフラッグシップモデル。カメラ性能や処理能力が非常に高い。 | 価格よりも性能を重視し、最高の体験を求めるユーザー。 |

| Redmi シリーズ (例: Redmi Note 13 Pro) |

圧倒的なコストパフォーマンスを誇るミドルレンジモデル。日常使いには十分すぎる性能を持つ。 | 価格と性能のバランスを重視する、最も幅広い層のユーザー。 |

| POCO シリーズ (例: POCO F6 Pro) |

特に処理性能(ゲーム性能)に特化したハイコストパフォーマンスモデル。 | スマートフォンでゲームを快適に楽しみたい若者やゲーマー。 |

このように、各シリーズが異なるターゲット層を狙うことで、製品同士が競合することなく、市場の需要を効率的にカバーしています。ユーザーから見ても、自分の目的や予算に合ったモデルを選びやすいというメリットがあります。

Appleの戦略との共通点

この「選択と集中」戦略は、実はAppleがiPhoneで採用している手法と非常によく似ています。Appleも年間数モデルにラインナップを絞り、そこに開発リソースを集中させることで、ハードウェアとソフトウェアの高度な連携を実現し、高いブランド価値を維持しています。

Xiaomiも同様のアプローチで、コストを抑えながら製品の魅力を高めているのです。

ラインナップを絞るデメリットや注意点

一方で、この戦略には注意すべき点も存在します。製品ラインナップを絞るということは、それだけ多様なニーズに応えにくくなる可能性があるということです。

例えば、「もっとコンパクトなスマホが欲しい」「特定の機能だけが突出したマニアックなモデルが欲しい」といった、ニッチな要望を持つユーザーにとっては、選択肢が少ないと感じられるかもしれません。競合他社が多種多様なモデルで市場の隙間を埋めてくる中で、この点が弱みになる可能性も考えられます。

しかし、Xiaomiはグローバル市場全体で最も需要の大きい価格帯と機能に的を絞ることで、最大の利益を生み出す戦略をとっているといえます。このように、製品ラインナップを巧みにコントロールすることが、Xiaomiの驚異的なコストパフォーマンスを支える重要な柱の一つとなっているのです。

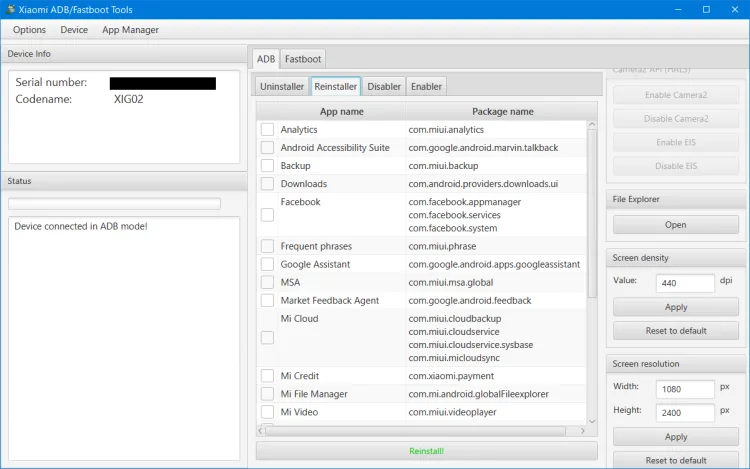

MIUI(OS)上の広告表示による収益化

Xiaomiのスマートフォンがなぜこれほどまでに低価格で提供されているのか、その大きな理由の一つに、独自OSであるMIUI(マイユーアイ)に組み込まれた広告表示システムがあります。これは、スマートフォンの本体価格を抑える代わりに、OSやアプリを通じて広告収入を得るという、Xiaomi独自のビジネスモデルに基づいているのです。

広告はどこに表示される?

では、具体的にどのような場所に広告が表示されるのでしょうか。MIUI上の広告は、主にXiaomiが開発した純正アプリ内に表示されることが多いです。例えば、以下のような場面で広告を見かけることがあります。

- ファイルマネージャーアプリを開いたとき

- セキュリティアプリでスキャンを実行した後

- 音楽やビデオアプリの起動時やリスト内

- ダウンロードフォルダを開いたとき

- アプリをインストールした後の確認画面

これらの広告は、アプリの利用を根本的に妨げるものではありませんが、他のメーカーのスマートフォンではあまり見られない特徴と言えるでしょう。多くは新しいアプリのおすすめや、提携サービスのバナー広告として表示されます。

初めてXiaomiのスマホを使うと、「え、こんなところに広告が?」って少し驚くかもしれませんね。でも、これが安さの秘密の一つなんです。

なぜ広告を表示するのか? – ハードウェアの利益率との関係

XiaomiがOS上に広告を表示する背景には、同社の経営哲学が深く関わっています。Xiaomiは、スマートフォン本体などのハードウェア販売による利益率を、税引き後で5%未満に抑えると公言しているのです。

このため、ハードウェアをできるだけ安く提供して多くのユーザーに手に取ってもらい、その上でソフトウェアやインターネットサービスから継続的に収益を上げるという戦略を採用しています。

言ってしまえば、Xiaomiは単なるスマートフォンメーカーではなく、インターネット企業としての側面を強く持っているわけです。ユーザーは低価格で高性能なデバイスを手に入れ、Xiaomiは広告やその他のサービスを通じて収益を得る。このようなエコシステムを構築することで、驚異的なコストパフォーマンスが実現されています。

補足:MIUIからHyperOSへ

最近のXiaomiデバイスでは、OSがMIUIから新しいHyperOS(ハイパーオーエス)へと移行しつつあります。HyperOSでも広告表示の仕組みは引き継がれていますが、ユーザー体験を損なわないよう、表示頻度や場所については最適化が進められているようです。今後の動向にも注目が集まります。

ユーザーへの影響と対処法

MIUI上の広告は、Xiaomiの安さを支える重要な要素ですが、ユーザーにとってはメリットとデメリットの両方があります。

広告表示によるデメリット

広告が表示されることによる主なデメリットは以下の通りです。

- 操作中に広告が表示されることによる煩わしさ

- 誤って広告をタップしてしまう可能性

- 広告表示のためのデータ通信量の消費(微量ですが)

特に、スマートフォンの操作に慣れていない方にとっては、少し戸惑う要因になるかもしれません。

一方で、最大のメリットは、やはり高性能なスマートフォンを低価格で購入できる点に尽きます。広告表示を許容することで、他社製品よりもワンランク上のスペックを持つ機種を手に入れられるのは、大きな魅力と言えるでしょう。

ポイント:実は広告は非表示に設定可能

「でも、やっぱり広告は邪魔…」と感じる方もご安心ください。MIUIやHyperOSに表示される広告の多くは、設定から個別に非表示にすることが可能です。

「MSA(MIUI System Ads)」と呼ばれるシステム広告サービスを無効にしたり、各純正アプリの設定画面から「おすすめ」や「広告サービス」といった項目をオフにしたりすることで、広告の表示を大幅に減らせます。少し手間はかかりますが、このひと手間でより快適にXiaomiスマートフォンを使用できるようになります。

このように、広告収益モデルはXiaomiの低価格戦略を支える根幹であり、ユーザーは広告表示を受け入れるか、設定でオフにするかを選択できます。この柔軟性も、Xiaomiが多くのユーザーに支持される理由の一つなのかもしれません。

Xiaomiが安い理由を知れば安心!価格以上の価値はある?

- 安くても高性能?驚きのコストパフォーマンス

- 品質や耐久性は大丈夫?ユーザーのリアルな声

- セキュリティ面で知っておくべきこと

- コスパを最優先したい人におすすめ

- 最新機能よりも価格を重視する人に最適

安くても高性能?驚きのコストパフォーマンス

Xiaomi(シャオミ)のスマートフォンと聞くと、「安い」というイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし、ただ安いだけではなく、価格からは考えられないほどの高い性能を秘めているのがXiaomi製品の大きな魅力です。

ここでは、なぜXiaomiが驚異的なコストパフォーマンスを実現できるのか、その秘密に迫っていきます。結論から言うと、Xiaomiは独自のビジネスモデルと徹底したコスト削減戦略によって、高性能な製品を低価格で提供することを可能にしているのです。

最新のCPUを積んだハイエンドモデルが、他のメーカーよりずっと安く手に入ることがあるよね!どうしてそんなことができるのか、ずっと不思議だったんだ。

その背景には、一般的なスマートフォンメーカーとは一線を画す、いくつかの明確な理由が存在します。それでは、具体的な理由を一つずつ見ていきましょう。

広告宣伝費をかけない独自のマーケティング戦略

多くのスマートフォンメーカーは、テレビCMや大規模な広告キャンペーンに莫大な費用を投じています。もちろん、これらの広告費は製品価格に上乗せされることになります。

一方、Xiaomiはこのようなマス広告を極力行いません。その代わりに、SNSやオンラインコミュニティを巧みに活用したマーケティングを展開しています。特に「Mi Fan(ミーファン)」と呼ばれる熱心なファンの存在は大きく、彼らが製品の魅力や情報を自発的に発信・拡散してくれるのです。

このように、口コミの力を最大限に活かすことで広告宣伝費を大幅に削減し、製品価格を抑えることに成功しています。

中間マージンを徹底的に省く販売モデル

製品がメーカーから私たちの手元に届くまでには、通常、代理店や小売店など、いくつかの中間業者が介在します。その過程で発生する中間マージンも、製品価格を押し上げる一因となります。

そこでXiaomiは、自社の公式オンラインストアでの直販を主な販売チャネルとしています。これにより、中間業者を介さずに直接ユーザーへ製品を届けることが可能になり、流通コストを大幅にカットできます。近年では、家電量販店や通信キャリアでの取り扱いも増えてきましたが、依然としてオンライン直販が中心であることに変わりはありません。

スマホ本体は利益度外視?長期的なエコシステム戦略

Xiaomiのビジネスモデルで最も特徴的なのが、スマートフォン本体の販売だけで大きな利益を上げようとしていない点です。実は、ハードウェア(製品本体)の利益はごくわずかに抑えられています。

これは、スマートフォンをあくまで顧客との接点、つまり「入り口」と捉えているからです。そして、ユーザーにXiaomi製品を使い始めてもらった後、スマートバンドやイヤホン、スマート家電といった豊富な周辺機器(IoT製品)や、独自OS「MIUI」上で提供されるアプリやテーマなどのインターネットサービスを利用してもらうことで、継続的に利益を生み出す「エコシステム」を構築しています。

Xiaomiの創業者である雷軍(レイ・ジュン)CEOは、過去に「ハードウェア製品全体の利益率が5%を超えることは永遠にない」と公言したことがあります。これは、同社の製品がなぜこれほど安いのかを象徴する有名なエピソードです。

このように、様々な工夫を凝らすことで、Xiaomiは「安くても高性能」という、他のメーカーには真似のできない圧倒的なコストパフォーマンスを実現しているのです。

安さの裏にある注意点

素晴らしいコストパフォーマンスを誇るXiaomi製品ですが、購入前に知っておきたい注意点もいくつか存在します。

- 独自OS「MIUI」の操作感: Androidをベースにしていますが、独自のカスタマイズが施されており、操作感に慣れが必要です。また、一部のモデルやバージョンではシステム内に広告が表示されることがありました(多くは設定で非表示にできます)。

- おサイフケータイ(FeliCa)非対応モデル: 日本市場向けのモデルでは対応機種が増えていますが、グローバルモデルにはおサイフケータイ機能が搭載されていないものが多いです。購入時にはスペックをよく確認する必要があります。

- サポート体制: 国内でのサポート体制は年々強化されていますが、大手キャリアのような手厚い店舗サポートを期待するのは難しい場合があります。

品質や耐久性は大丈夫?ユーザーのリアルな声

Xiaomiのスマートフォンやガジェットが驚くほど安いと、「品質は本当に大丈夫?」「すぐに壊れたりしないだろうか?」と心配になるのは当然のことです。価格が安い分、品質や耐久性で妥協しているのではないかと考える方も少なくないでしょう。

「安かろう悪かろう」という言葉もありますし、実際のところどうなのか気になりますよね。ここでは、ユーザーのリアルな声をもとに、Xiaomi製品の品質と耐久性の実態に迫ります!

結論から言えば、Xiaomi製品の品質は価格を考慮すれば非常に高いレベルにあり、多くの方が満足して使用しています。もちろん、注意すべき点も存在するため、メリットとデメリットの両面から詳しく見ていきましょう。

高い満足度を支える品質の理由

Xiaomi製品がただ安いだけでなく、一定の品質を保てているのには明確な理由が存在します。

まず、Xiaomiは世界トップクラスのスマートフォン出荷台数を誇る巨大メーカーです。この圧倒的な生産規模を活かし、部品を大量に仕入れることで単価を大幅に抑えています。これが、高品質な部品を使いながらも製品価格を低く設定できる大きな要因となっています。

また、新しい技術を積極的に取り入れる姿勢も品質向上に繋がっています。例えば、スマートフォンのディスプレイには、傷に強いコーニング社のゴリラガラスを採用するモデルが多く見られます。さらに、ミドルレンジ以上のモデルでは、日常生活での水濡れに備えた防水・防塵性能を備えるなど、耐久性を高めるための工夫が随所に見られます。

Xiaomiは、グローバル市場で多くのユーザーからフィードバックを得て、製品の改善を常に続けています。ソフトウェアのアップデートも頻繁に行われ、セキュリティの向上や新機能の追加がなされる点も、長く安心して使える要素の一つと言えるでしょう。

ユーザーから寄せられるリアルな声

実際にXiaomi製品を使っているユーザーからは、どのような声が上がっているのでしょうか。ここでは、良い評価と注意すべき評価の両方を紹介します。

ポジティブな評価:「期待以上の性能」

SNSやレビューサイトを見ると、コストパフォーマンスの高さを称賛する声が圧倒的に多いです。

- 「3年前に購入したRedmi Noteシリーズが、今でもサブ機として問題なく動いている」

- 「この価格で有機ELディスプレイや高画素のカメラが手に入るのは驚き」

- 「バッテリーの持ちが非常に良く、1日中外出していても充電の心配がない」

このように、多くのユーザーが価格以上の性能と耐久性を実感しており、一度使うとXiaomiのファンになる、というケースも少なくありません。特にバッテリー性能に関しては高い評価が集まる傾向にあります。

注意すべき評価:「個体差やソフトウェアの癖」

一方で、もちろんネガティブな意見も存在します。価格を抑えている分、ハイエンドモデルと比較すると、いくつか注意すべき点があるのも事実です。

特にエントリーモデル(Redmiシリーズなど)では、長期間使用していると動作が少し重く感じられるようになったり、ごく稀に初期不良のような個体に当たってしまったりする、という報告が見受けられます。

また、Xiaomi独自のOSである「MIUI(HyperOS)」はカスタマイズ性が高い反面、アップデート直後に特定のアプリが不安定になるなど、ソフトウェア起因の不具合が指摘されることもあります。

言ってしまえば、数十万台に一台の確率で発生するような初期不良は、どのメーカーの製品であっても起こり得るものです。大切なのは、万が一の際に適切なサポートが受けられるかどうかです。Xiaomi Japanも日本国内でのサポート体制を強化しており、以前に比べて安心して購入できる環境が整いつつあります。

モデルによる品質・耐久性の違い

Xiaomiと一括りに言っても、製品ラインナップは多岐にわたります。当然ながら、価格帯によって使用されている素材や部品のグレードも異なります。

例えば、最上位の「Xiaomi」シリーズと、コストパフォーマンスを重視した「Redmi」シリーズでは、ボディの素材や防水性能の等級に差が設けられています。

| シリーズ | 主な特徴 | 想定される耐久性 |

|---|---|---|

| Xiaomiシリーズ (ハイエンド) | 最新プロセッサ、高品質なカメラ、高級感のある素材(ガラス、金属)、高い防水・防塵性能 | 長期間にわたり快適な使用が期待できる。物理的な耐久性も高い傾向にある。 |

| Redmi Noteシリーズ (ミドルレンジ) | 性能と価格のバランスが良い。ゴリラガラスや生活防水など、耐久性に関する機能も搭載。 | 日常的な使用であれば3〜4年は問題なく使えるケースが多い。コストパフォーマンスに優れる。 |

| Redmiシリーズ (エントリー) | 価格を最優先。基本的な機能は十分だが、ボディはプラスチック製が多く、防水性能は非対応の場合も。 | 丁寧に使えば長く利用可能だが、ハイエンドモデルほどの堅牢性は期待できない。 |

このように、自分の予算や使い方に合わせて適切なモデルを選ぶことが、満足度を高める上で非常に重要になります。とにかく安さを求めるならRedmi、長く快適に使いたいならRedmi NoteやXiaomiシリーズ、といった具合ですね!

結論として、Xiaomi製品は「安かろう悪かろう」という言葉が当てはまるものではありません。むしろ、賢い消費者にとって非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

もちろん、高価格帯の製品に比べて細部の作り込みやサポート体制で見劣りする部分がある可能性は否定できません。しかし、その価格差を考えれば、十分に納得できる品質と耐久性を備えているのが実情です。購入を検討する際は、欲しいモデルのレビューを事前にチェックし、メリットとデメリットを理解した上で判断することをおすすめします。

セキュリティ面で知っておくべきこと

Xiaomi製品を選ぶ際に、多くの方が価格の安さと共に気にされるのがセキュリティの問題ではないでしょうか。特に「中国のメーカーだから、個人情報が心配」といった声を耳にすることもあります。

結論から言うと、Xiaomiのセキュリティに関しては過去にいくつかの懸念が指摘されたのは事実です。しかし、現在では国際的なセキュリティ基準に準拠するためのさまざまな取り組みが進められており、ユーザー自身が設定を見直すことで、より安全に利用することが可能になっています。

ここでは、Xiaomiのセキュリティに関する具体的な懸念点と、それに対する同社の取り組み、そして私たちユーザーができる対策について、分かりやすく掘り下げていきます。

過去に指摘されたセキュリティ上の懸念

まず、なぜXiaomiのセキュリティが話題にのぼるのか、その背景から見ていきましょう。大きなきっかけの一つとして、2020年に海外の著名な経済誌が、Xiaomi製スマートフォンにプリインストールされているブラウザアプリが、ユーザーの閲覧履歴といった個人データを収集し、中国にあるサーバーに送信していると報じたことが挙げられます。

もちろん、この報道に対してXiaomi側は即座に反論しました。収集しているデータはユーザー体験の向上のためのもので、すべて匿名化されており、個人を特定できるものではないと説明しています。さらに、このデータ収集機能は、ユーザーが設定画面からいつでもオフにできるオプションであることも強調しました。

これはあくまで過去に指摘された一例であり、現在も同様のリスクが継続していると断定するものではありません。しかし、Xiaomi製品のセキュリティを考える上で、このような経緯があったことは知っておくべきポイントと言えるでしょう。

Xiaomiが講じているセキュリティ対策

前述のような指摘もあり、Xiaomiは近年、セキュリティとプライバシー保護の強化に非常に力を入れています。ユーザーの信頼を回復し、グローバル市場で受け入れられるために、客観的な評価基準に基づいた対策をいくつも講じているのです。

主な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

Xiaomiの主なセキュリティへの取り組み

- 国際的なセキュリティ認証の取得

情報セキュリティ管理の国際規格である「ISO/IEC 27001」や、プライバシー情報管理に関する「ISO/IEC 27701」など、第三者機関による厳格な認証を複数取得しています。これは、同社の管理体制が国際的な基準を満たしていることの客観的な証明です。 - 透明性レポートの公開

Xiaomiは定期的に「透明性レポート」を公開しています。このレポートでは、各国の政府や法執行機関からどのような情報開示の要請があったか、そしてそれに対してどう対応したかを明らかにしています。 - 各国のデータ保護法への準拠

例えば、EU(欧州連合)の厳格な個人データ保護規則である「GDPR」に準拠しています。これにより、EU圏内のユーザーデータはEU域内のサーバーで管理するなど、事業を展開する地域の法律を遵守する体制を整えているのです。

なるほど!ただ「安全です」って言うだけじゃなくて、国際的なお墨付きをもらったり、情報を公開したりして、信頼してもらえるように努力しているんだね!

ユーザー自身でできるセキュリティ設定と対策

メーカー側の努力も非常に重要ですが、最終的に自分の大切な情報を守るのは、私たちユーザー自身の意識と設定です。Xiaomiのスマートフォンをより安心して使うために、購入後や使い始める際にぜひ確認しておきたい設定項目がいくつかあります。

特に、以下の設定は見直しておくことをおすすめします。

1. ユーザーエクスペリエンスプログラムの無効化

これは製品の品質向上のために、スマートフォンの利用統計データをXiaomiに送信する機能です。初期設定ではオンになっていることが多いですが、もし不要だと感じる場合はオフにすることができます。

「設定」アプリから「パスワードとセキュリティ」→「システムセキュリティ」→「ユーザーエクスペリエンスプログラム」と進み、スイッチをオフにしてください。

2. 広告サービスの無効化

Xiaomiの独自OS(HyperOS/MIUI)には、ユーザーの興味に合わせた広告を表示するための機能が含まれています。これも同様に、「設定」→「パスワードとセキュリティ」→「システムセキュリティ」→「広告サービス」内にある「パーソナライズド広告」のスイッチをオフにすることで無効化が可能です。

【豆知識】お使いの機種やOSのバージョンによって、設定項目の場所が若干異なる場合があります。もし見つからない場合は、設定アプリの上部にある検索バーに「広告」や「ユーザーエクスペリエンス」と入力すると、目的の項目をすぐに見つけられて便利ですよ。

これらに加えて、スマートフォンを安全に利用するための基本的な対策も、もちろん重要です。以下の表に、誰でもすぐに実践できる対策をまとめましたので、ご自身の使い方と照らし合わせてみてください。

| 対策項目 | 具体的な内容 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| OS・アプリの更新 | ソフトウェア・アップデートの通知が来たら、速やかに実行する。 | 新たに発見された脆弱性(セキュリティ上の弱点)が修正され、安全性が高まります。 |

| アプリの権限管理 | アプリごとに不要な権限(位置情報、連絡先へのアクセスなど)を許可しない。 | アプリによる過剰な情報収集を制限し、プライバシーを保護できます。 |

| アプリの入手元 | 「Google Playストア」など、信頼できる公式ストアからのみインストールする。 | ウイルスや不正なプログラムが仕込まれた、危険なアプリの侵入リスクを大幅に減らせます。 |

| 画面ロックの設定 | パスワード、PIN、指紋認証、顔認証などで必ず画面ロックを設定する。 | 万が一の紛失や盗難時に、第三者による不正利用やデータ流出を防ぎます。 |

このように、Xiaomiはセキュリティ強化に企業として取り組んでいますが、私たちユーザー側でコントロールできる部分も多く残されています。価格の魅力だけで判断するのではなく、こうしたセキュリティに関する知識を持ち、自分でしっかりと設定を管理することが、賢いスマートフォン選びと活用の鍵と言えるでしょう。

コスパを最優先したい人におすすめ

Xiaomi(シャオミ)の製品は、優れたコストパフォーマンスを求める方にとって、非常に魅力的な選択肢となります。なぜなら、高性能な製品を驚くほど手頃な価格で提供しているからです。最新のスマートフォンから便利なスマート家電まで、幅広いラインナップが揃っているため、あなたの生活をより豊かに、そして賢く彩ることができます。

「この性能でこの価格!?」と、初めてXiaomi製品の価格を見たときは本当に驚きました。賢くお買い物したい人には、まさにピッタリのブランドなんです。

性能と価格の絶妙なバランス

Xiaomi製品が多くの人に選ばれる最大の理由は、価格以上の性能を持っている点にあります。一般的に、高い性能を求めると価格も高くなるものですが、Xiaomiはこの常識を覆す製品を次々と世に送り出しています。

例えば、スマートフォンの「Redmi Note」シリーズを考えてみましょう。このシリーズは、数万円台というミドルレンジの価格帯でありながら、有機ELディスプレイや1億画素を超える高画質なカメラ、急速充電に対応した大容量バッテリーなど、一昔前のハイエンドモデルに匹敵するような機能を搭載していることが少なくありません。

このように言うと、「何か見えないところでコストを削っているのでは?」と不安に思うかもしれません。しかし、前述の通り、Xiaomiは広告費を抑えたり、オンライン販売を中心としたりすることで、製品の品質を落とさずに低価格を実現しています。だからこそ、安心して高性能な製品を安価に手に入れることが可能なのです。

| 価格帯 | Xiaomi製品の主な特徴 | 他社同価格帯製品との比較 |

|---|---|---|

| エントリーモデル(~3万円) | 大容量バッテリー、必要十分な処理性能を持つCPU、日常使いには困らないカメラ性能。 | 多くの場合、Xiaomi製品の方がディスプレイの解像度やバッテリー容量で優位に立つ傾向があります。 |

| ミドルレンジモデル(3~6万円) | 有機ELディスプレイ、高画素カメラ、高速充電対応など、ハイエンドに迫る機能を搭載。 | 他社ではワンランク上の価格帯で採用されるような機能が、より安価に手に入ることが魅力です。 |

| ハイエンドモデル(6万円~) | 最新鋭のCPU、最高峰のカメラ性能、高級感のあるデザインなどを備えつつ、他社のフラッグシップモデルより安価。 | 数十万円する他社製品と同等の体験を、より低いコストで実現できる場合があります。 |

生活を便利にする「Xiaomiエコシステム」

Xiaomiの魅力はスマートフォンだけにとどまりません。スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマート体重計、空気清浄機、ロボット掃除機など、多岐にわたるスマート家電を展開しています。

これらの製品は、スマートフォンアプリ「Mi Fitness」や「Mi Home」を通じて一元管理でき、互いに連携させることで「Xiaomiエコシステム」とも呼べる便利な環境を構築できます。例えば、以下のような連携が考えられます。

- スマートバンドで睡眠を検知すると、部屋の照明や空気清浄機が自動でオフになる。

- 外出先からスマートフォンでロボット掃除機を操作し、帰宅時には部屋がきれいになっている。

- ワイヤレスイヤホンをスマートフォンの近くでケースから取り出すだけで、瞬時にペアリングが完了する。

このように、生活の様々なシーンをスマート化する製品群を、すべて手頃な価格で揃えられる点は、他のメーカーにはない大きな強みと言えるでしょう。

購入前に知っておきたい注意点

一方で、コストパフォーマンスを最優先する際には注意すべき点も存在します。例えば、Xiaomiのスマートフォンは独自のユーザーインターフェース(MIUIやHyperOS)を採用しており、一般的なAndroidスマートフォンとは少し操作感が異なる場合があります。

また、サポート体制については、国内の通信キャリアが販売する製品ほど手厚くないと感じる可能性も考えられます。購入後に困らないよう、修理の受付窓口などを事前に確認しておくと安心です。

これらの理由から、Xiaomiは「とにかく安く、でも性能には妥協したくない」という、コストパフォーマンスを最も重視する方に心からおすすめできるブランドです。最新のテクノロジーを気軽に試してみたい方や、スマートホーム化の第一歩を踏み出したい方にとっても、最適な選択となるはずです。

最新機能よりも価格を重視する人に最適

Xiaomiのスマートフォンが多くの人々に支持される大きな理由の一つは、その圧倒的なコストパフォーマンスにあります。結論から言うと、Xiaomiは最新・最高の機能をすべて詰め込むのではなく、多くのユーザーが「これで十分」と感じる性能と、手頃な価格のバランスを絶妙に調整しているからです。

価格を最優先に考えつつも、日常的な利用で不満を感じたくないという方に最適な選択肢と言えるでしょう。

必要十分な機能への賢い絞り込み

他社のハイエンドモデルが、誰もが使うわけではないような最先端技術まで搭載し、価格が20万円近くになることも珍しくありません。一方で、Xiaomiは多くのモデルで、ユーザーが日常的に利用する機能を重視し、そこにコストを集中させる戦略をとっています。

例えば、カメラ機能について考えてみましょう。一部の最高級モデルでは、プロ用カメラに匹敵するような非常に大きなセンサーや、特殊なレンズを搭載しています。しかし、ほとんどの人は日常のスナップ写真やSNSへの投稿がメインではないでしょうか。

そこでXiaomiは、ミドルレンジモデルにおいて、画素数は高く維持しつつも、センサーサイズは標準的なものを採用し、ソフトウェアの画像処理で画質を高めるアプローチをとることが多いのです。これにより、多くの人が満足できる綺麗な写真を、コストを抑えながら実現しています。

全部が100点満点じゃなくても、自分がよく使う機能が80点なら、それで十分満足できるってことですね!

最新技術との上手な付き合い方

もう一つの理由は、技術の採用タイミングにあります。Xiaomiは、発表されたばかりの最新技術にすぐ飛びつくのではなく、ある程度市場に浸透し、製造コストが下がってきた「成熟した技術」を巧みに取り入れる傾向が見られます。

これは、スマートフォンの心臓部であるプロセッサー(SoC)の選定にも表れています。常に最新・最強のチップを搭載するのではなく、少し前の世代のハイエンドチップや、性能と電力効率のバランスに優れたミドルレンジ向けの最新チップを採用することが多いです。

これにより、日常的な操作やほとんどのゲームで快適なパフォーマンスを確保しつつ、製品価格を大幅に抑えることが可能になります。

以下の表は、一般的な機能における「最新鋭」と「Xiaomiが得意とするバランス型」の考え方の違いをまとめたものです。

| 機能 | 最先端を追求するモデルの例 | Xiaomiが得意なバランス重視の例 |

|---|---|---|

| ディスプレイ | 4K解像度、144Hz以上のリフレッシュレート | フルHD+解像度、120Hzのリフレッシュレート |

| カメラ | 1インチセンサー、可変絞り、光学10倍ズーム | 高画素センサー(1億画素など)、ソフトウェア処理 |

| 充電速度 | 120W以上の超急速充電 | 67Wや33Wなど、十分高速な急速充電 |

| 防水・防塵 | 最高等級のIP68 | 生活防水レベルのIP53やIP54 |

このように見ると、Xiaomiの製品は決して性能が低いわけではなく、多くのユーザーにとって過剰となりがちな部分を賢く削ぎ落とし、価格に反映させていることがわかります。

価格を重視する人にとっての注意点

もちろん、この戦略には注意すべき点も存在します。

常に最新の技術を体験したい方には不向きな場合も

新しい機能や技術が発表されたときに、いち早くそれを手に入れて試したいという探求心の強い方にとっては、Xiaomiのミドルレンジモデルは少し物足りなく感じるかもしれません。

また、特定の機能、例えば「スマートフォンのカメラで本格的な映像作品を撮りたい」「最高設定で最新の3Dゲームを長時間プレイしたい」といった明確で高い要求がある場合は、その機能に特化した他社のフラッグシップモデルの方が適している可能性があります。

言ってしまえば、Xiaomiのスマートフォンは「80点の性能を80%の人が満足できる価格で提供する」ことを目指していると言えるでしょう。そのため、100点の性能を求める一部のユーザーのニーズとは、必ずしも一致しない場合があるのです。

まとめ:自分の「こだわりポイント」を見極めることが重要

Xiaomiのスマートフォンを選ぶ際は、自分がスマートフォンに何を求めているのかを明確にすることが大切です。「最新ゲームを最高画質で楽しみたい」「カメラ性能だけは絶対に妥協したくない」といった強いこだわりがなければ、Xiaomiの提供する優れたコストパフォーマンスの恩恵を最大限に受けることができるでしょう。

逆に、もし特定の機能に強いこだわりがあるなら、購入前に入念なスペックの確認をおすすめします。

まとめ:Xiaomiが安い理由を理解して賢く選ぼう

Xiaomiの安さは広告費や店舗コストの徹底削減、オンライン直販、薄利多売モデルによるものです。ハードの利益を抑え、サービスやエコシステムで収益を確保。ラインナップを絞り開発コストも抑制しています。

- テレビCMなどの高額なマス広告は行わず、ファンの口コミをマーケティングに活用

- Mi Fanと呼ばれる熱心なファンコミュニティを育成し、口コミ効果を最大化

- 実店舗をほとんど持たずオンライン中心の販売で店舗運営コストを大幅に削減

- 中間業者を介さないオンライン直販で余計なマージンをカットし価格へ還元

- ハードウェアの利益率を5%未満に抑えるという薄利多売モデルを基本とする

- ハードは入口と考えアプリや広告などのインターネットサービスで継続的に収益化

- スマートフォンを中核としたIoTエコシステムを形成し収益源の多角化を図る

- 独自OSであるMIUIやHyperOS上に広告を表示することも収益源の一つ

- 製品ラインナップを戦略的に絞り込み、開発リソースを集中させコストを抑制

- 機種を絞ることで共通部品を大量購入し、仕入れコストを大幅に下げている

- 価格を考慮すれば品質は高く、多くのユーザーがコストパフォーマンスに満足

- オンライン中心のため購入前に実機を触って試す機会が限られる点には注意

- 国際的なセキュリティ認証を取得するなどプライバシー保護の強化に努めている

- ユーザー自身が設定でデータ収集機能やパーソナライズ広告を無効化できる

- 最新機能より価格と性能のバランスを重視するユーザーにとって最適な選択肢